「心の宝箱ノート」で子どもと教師を“つなぐ” 高橋正明さん(東京創価小学校)

第56回2020年度「実践! わたしの教育記録」授業・学級づくり部門 受賞作全文公開

東京創価小学校 高橋正明

はじめに―コロナ禍が招いた関係性の分断ー

2020年2月27日、新型コロナウイルスの感染防止のため、3月2日から小中高の学校の一斉休校を要請すると、当時の首相が表明しました。私の勤務校では、急遽、2月27日に修了式、3月3日に卒業式が行われました。そこから、子どもも教師も、6月の学校再開まで約3カ月にもわたる長い休校期間を経験することになりました。新年度を迎えた4月、子どもたちに新担任が発表されましたが、互いに顔を合わせることができず、双方とも、それぞれのことを全く知れない、分からない状態から新年度が始まったのでした。

YouTubeに限定公開の授業動画を配信することが決まり、担任の自己紹介などを収めた動画も配信しました。しかし、それは一方通行のコミュニケーションにすぎません。直接顔も見られず、メッセージのやり取りもできない状態で、不安を覚えた子がいたのではと推測します。

今回提案する「心の宝箱ノート」※1は、以上のような関係性の分断の中で、子どもと教師が“つながる”ために考案した実践です。

※1「心の宝箱ノート」は岩瀬直樹氏の「振り返りジャーナル」を参考にしています。

Google Classroomの整備

本校での話し合いの結果、休校期間中に少しでも子どもたちの学びを進められるよう、Google Classroomを整備することになりました。Google Classroomとは、Google社が提供するサービスの1つで、教師による学習課題の管理をサポートするツールです。ネット上にクラスを作るイメージで、教師は授業動画や学習資料、学習課題を子どもたちに送ることができます。子どもたちは、送られてきた授業動画をパソコンやスマートフォンで視聴し、学習資料をもとに課題に取り組み、学習の成果(ノートの写真や音読をしている動画など)を教師に送ります※2。送られてきた課題に教師はコメントをすることができ、子どもも教師にメッセージを送ることができます。こうして、学習課題やメッセージのやり取りをする環境が5月初め頃に整いました。

※2パソコンやスマートフォンなど、Google Classroomを使用するのに必要な機器がないご家庭には、学校のiPadを貸与しました。

子どもと教師を“つなぐ”ものの必要性

4月末、新クラスの保護者の方々へのご挨拶と、子どもたちと少しでも交流する目的で、各ご家庭に電話連絡をしました。子どもたちは緊張した様子で、私が明るく優しい声かけを心掛けたものの、反応は薄かったように思います。どんな先生なのか知らないので当然です。

お母さんたちと話をする中で、休校期間中の課題が浮き彫りになりました。それは「起床・就寝時間の乱れがあり、規則正しい生活が送れていない」ということ、そして「親からの助言や指導には限界があるとお母さんたちは感じていて、学校の先生たちの声かけや励ましを必要としていること」でした。これらの課題克服に、少しでも貢献したいと思ったものの、子どもと教師が直接出会っておらず、互いを知らない状況では、いくら教師が電話などで子どもたちに思いを伝えても、うまく伝わらないのではないかと思いました。直接顔を合わせなくとも、互いを知り、関係性をつくることのできる、“つなぐ”ものの必要性を強く感じました。そこで考案したのが「心の宝箱ノート」です。

「心の宝箱ノート」※3

B5サイズのノートを横半分に切り、1冊の小さなノートを作ります。それを人数分、子どもたちに郵送して届けました。

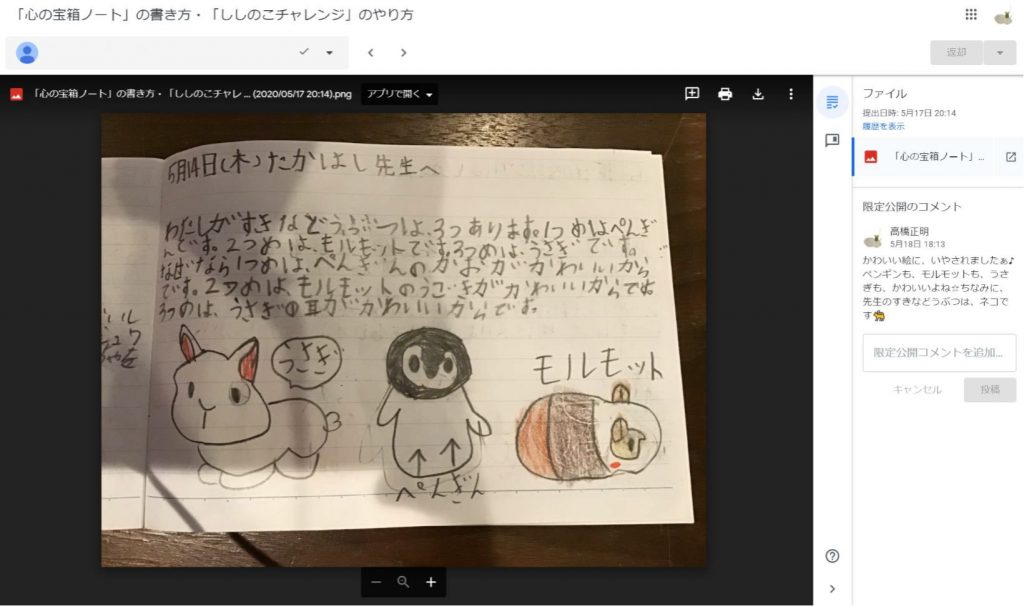

子どもは毎日、設定されたテーマについて自分の考えを書きます。例えば、「好きな食べ物」というテーマなら「ぼくは、とんかつが好きです。なぜなら……からです。だから、ぼくはとんかつが好きです」となります。まずは、子どもたちの好きなものを知りたかったので、はじめの頃は、「好きな飲み物」「好きな動物」「好きな季節」「好きな学習」など、「好きな○○」シリーズをテーマにしました。慣れてきた頃を見計らい、徐々にテーマの幅を広げました。(資料①)。

※3「心の宝箱ノート」は、成長につながるたくさんの宝物を発見してほしい、との願いを込めて名付けました。

子どもは、書き終えると、保護者の方に手伝ってもらい、スマートフォンなどを使ってノートのページの写真を撮ります。写真をGoogle Classroomを使って、教師に送ります。こうして、子どもたちのノートを見たり、コメントを送ってメッセージのやり取り(資料②)をしたりする中で、少しずつ互いを知り、関係性を作り始めることができました。後に、再び電話連絡をした際、子どもたちとの話の中で「先生は猫が好きなんだね。私も猫大好きなの」や「先生は豚骨ラーメンが好きみたいだけど、ぼくは醤油ラーメンが好きなんだ」といった具合に、「心の宝箱ノート」を介して交わしたメッセージのやり取りをもとに友好的な交流ができ、さらに“つながり”を強めることができました。

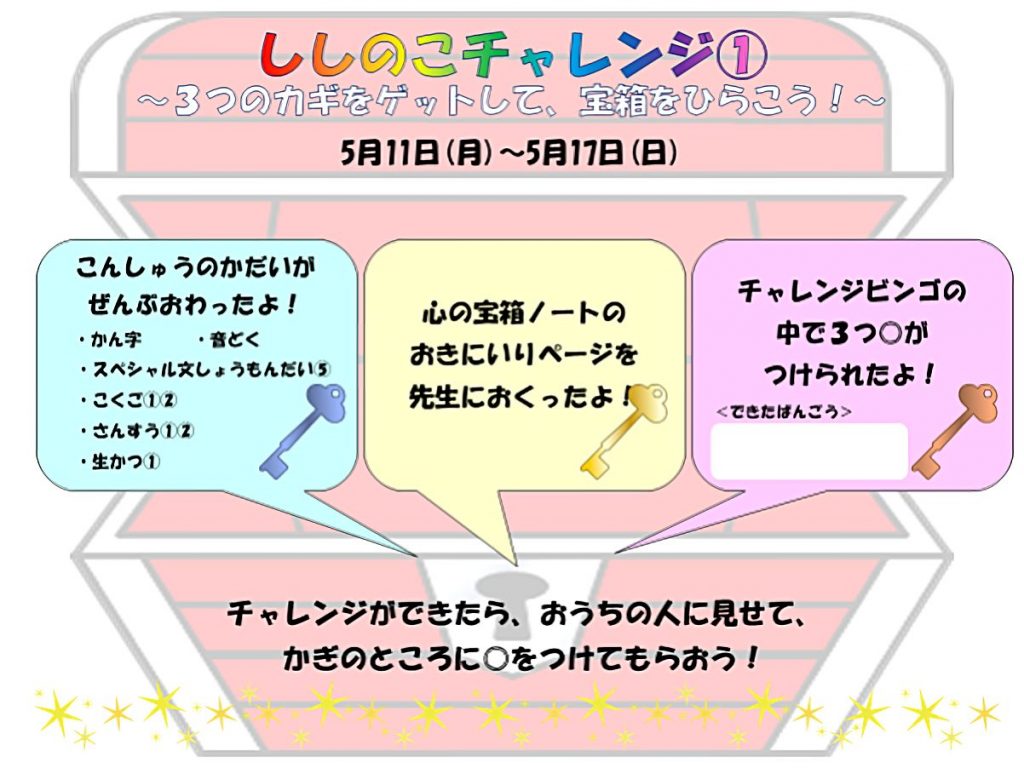

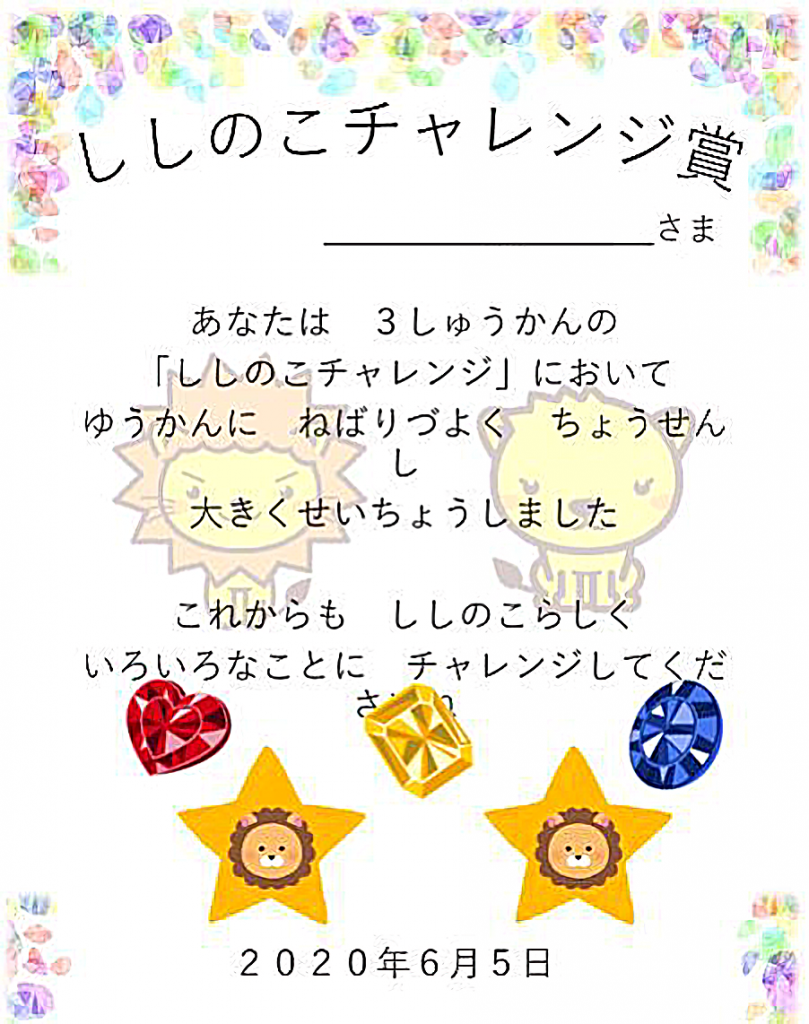

師子の子チャレンジ※4

先述した通り、保護者の方々は我が子に対して「規則正しい生活を送ってほしい」と願われ、「学校の先生から励ましや指導をしてほしい」と思っていらっしゃいました。そこで「心の宝箱ノート」と合わせて考案したのが「ししのこチャレンジ」です。家庭での生活に少しでも張りがでるよう、達成目標を提示しました(資料③)。6月1日に学校が再開(2年生の登校再開は6月5日)されてから、休校期間中の子どもたちのがんばりをたたえ、目標の達成状況に応じて「ししのこチャレンジ賞」を授与しました(資料④)。後に何人かの保護者の方々に話を聴くと、「ししのこチャレンジ」があったことで、以前よりも生活にメリハリがついたと述べられていました。

※4「師子の子」というのは2年生の子たちの愛称です。2019年に入学した2年生の子たちは、本校の44期生にあたります。44を「しし」と読み、ライオンのようにたくましく、勇敢な子であってほしいという願いを込めて、昨年度の担当教員たちが名付けました。

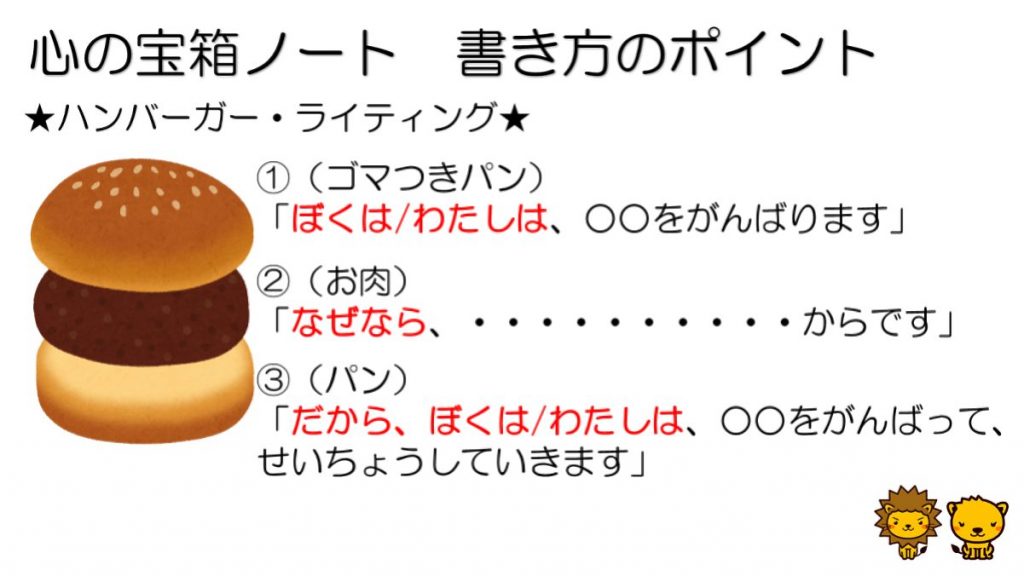

「心の宝箱ノート」でのハンバーガー・ライティングの指導

教師と子どもを“つなぐ”ことを主なねらいとして設定した「心の宝箱ノート」ですが、子どもたちに自分の考えを書いてもらう以上、文章の書き方の指導が必要でした。そこで、シンプルな文型で分かりやすいと判断したハンバーガー・ライティングを教えることにしました。

ハンバーガー・ライティングとは、パラグラフ・ライティングの文章構成をハンバーガーに例えたものです。パラグラフとは1つの段落であり、1つの話題を伝えるための文章の集まりです。はじめに総論、次に各論、最後に再び総論(結論)を述べるという形をとります。子どもに指導するかたちに言い換えると、例えば次のようになります。

「私は○○だと思います」(総論)

「なぜなら・・・・・だからです」(各論。「なぜなら~」に続けて、自分の考えの理由を書く)

「だから、私は○○だと思います」(結論)

5月11日から日からGoogle Classroomを使って授業動画を配信することになり、国語や算数の授業動画に先駆けて、「心の宝箱ノートの書き方」の授業動画を子どもたちに送り、ハンバーガー・ライティングを指導しました(資料⑤・動画資料)。

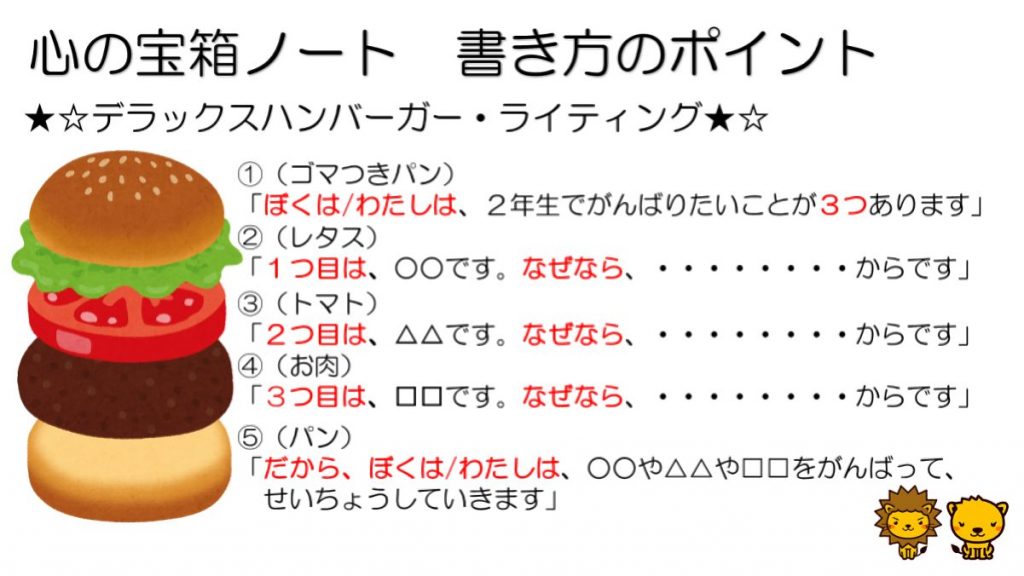

自分の考えのまとめを先に述べ、次に自分の考えを支える根拠や理由を述べさせることで、論理的に文章を書くトレーニングになること、テーマをめぐる自己内対話を促し、考える習慣をつけることをねらいました。根拠や理由が複数ある場合は、デラックスハンバーガー・ライティングと称して、子どもたちに書き方を指導しました(資料⑥)。

学校再開後、授業で「私は○○だと思います。なぜなら……」というかたちで意見を言う子が大多数になりました。これは休校期間中に「心の宝箱ノート」の実践を積み重ねたことの波及効果だと考えます。「なぜなら……」という書き出しで必ず根拠や理由を述べさせたことで、子どもがある考えを持つとき、その根拠や理由は何かを自然と考える習慣がつきました。私の発問に対する応答が単発で終わらず(~だと思う)、必ず根拠や理由を述べる子(~だと思う。なぜかというと……)が大半でした。書き方の指導ではありましたが、「心の宝箱ノート」の実践は、言葉を使って思考する方法を子どもたちに指導できたのだと認識しています。

学校再開後の「心の宝箱ノート」の取り組み

6月に学校が再開されてからも、「心の宝箱ノート」の実践を続けました。朝、子どもたちは、登校して身支度を整えると、5分~10分ほどで、休校期間中と同じようにノートに自分の考えや思いを書きました。私は放課後、ノートを読み、スタンプを押したり、簡単なコメントを書いたりしました。学校が再開されたとはいえ、本校ではしばらく分散登校が続きましたので、子ども一人ひとりと“つながる”ために、ノートでのメッセージのやり取りはとても役に立ちました。互いに知ることが増え、子どもたちが笑ったり、話しかけてくれたり、安心感が教室に広がっていったように思います。休校期間中に「心の宝箱ノート」を実践していなければ、学校が再開された6月の時点では、子どもと教師との関係性は希薄だったことでしょう。コロナ禍で、様々なことに不安やストレスを抱えていたであろう子どもたちにとって、新しいクラスの空間が温かく、安心感に包まれていたことは、スムーズに学校生活に戻ることが出来た点でも価値は高かったと考えます。

実践の効果のまとめ

これまで述べた実践の効果についてまとめます。

・「心の宝箱ノート」の実践で子どもと教師のメッセージ交換が可能になり、直接会うことが出来なくても、互いのことを少しずつ知り、良好な関係性を築くことができた。

・5月から6月初めまで、約3週間にわたってメッセージを交換し合い、関係性が築けたことで、6月の学校再開から、すぐに多くの子たちと打ち解けることができ、温かく安心感に包まれた空間でクラスをスタートすることが出来た。これは、コロナ禍で不安とストレスを抱えていたであろう子どもたちがスムーズに学校生活に戻ることができ、価値は高かった。

・「心の宝箱ノート」を実践する上で、文章の書き方としてハンバーガー・ライティングの指導を行った。「なぜなら……」からはじまる文章を書くことで、自分の思いや考えの根拠や理由は何であるかを考える習慣が身につき、自己内対話を促進することができた。また、自分の思いや考えを根拠や理由を明確にして論理的に表現する力を伸ばすことができた。

・「ししのこチャレンジ」の実践により、多くの子どもたちが目標を意識して生活するようになり、オンライン授業開始前と比べてメリハリのある学習や生活を送ることができた。

コロナ禍で休校期間が続く中、少しでも子どもたちの成長に貢献したいという思いから実践した「心の宝箱ノート」は、主に子どもと教師を“つなぐ”役割を果たすことができました。良好な学級づくりのスタートは、子どもと教師の関係性の構築から始まります。長く続いた休校期間、直接顔を合わせることはできずとも、「心の宝箱ノート」を介して互いのことを知り、関係性をつくることができました。そして学校再開後は、ノートで交わしたメッセージの内容をもとに、温かい交流の場をいくつも作ることができました。

私が担当している2年1組の成長物語はまだまだこれからです。子どもと教師の関係性の構築は、学級づくりの序章にすぎません。これからの課題は、さらに子どもと教師の関係性を深めると共に、コロナ禍の中、どのようにして子どもと子どもを“つなげる”か、そして、どのようにして自治的な集団へと成長させるか。私と子どもたちの挑戦はまだまだ続きます。

おわりに―教育実践に対する見方・考え方を養うことが教師の成長―

「実践!わたしの教育記録2020」に投稿することをきっかけに、これまでの自己の実践を注意深く振り返り、省察する機会を得ることが出来ました。実践の過程、実践の成果、実践の価値を整理することができ、とても勉強になりました。この場をお借りして、関係者の皆様に感謝申し上げます。

今回の私の実践は、即、他の先生方に使っていただけるものではないかもしれません。本校は運よくGoogle Classroomを整備することができ、ICT機器の貸与などもできる環境が整いましたが、学校や地域により状況は違っているでしょう。しかし、「休校期間中、1人の教師として何ができるか」「子どもたちの成長に貢献し、学校再開後のよりよい学級づくりに生かせる実践はないものか」と、考えた末に考案したのが「心の宝箱ノート」の実践です。その実践の過程を読者の方々に追っていただくことによって、私の教育実践に対する見方・考え方を知っていただき、読んでくださった方の見方や考え方を再構築していただけるのではないかと……淡い期待を抱いています。若輩者ながら述べますと、教師の成長とは教育実践への見方・考え方の拡充・深化・再構築に依っているのではないかと思っています。いくらハウツーを身に付けても、その方法の土台となる見方や考え方が確立されていなければ、目の前の子どもたちにとってベストな選択や判断はできないのではないでしょうか。

今回ご紹介した「心の宝箱ノート」は私の力だけでは実践できなかったものです。同じ学年を組む先生方には、様々なアイディアや示唆を頂戴しました。この場で改めて感謝申し上げます。

自分で考え、実践し、発信し、仲間と共有し、振り返り、また自分で考える……。子どもたちの幸福のため、もっともっと教師として成長していきたいと決意しています。

〈参考文献〉

・赤坂真二『最高の学級づくりパーフェクトガイド』(2018年 明治図書)

・赤坂真二『成功する自治的集団を育てる学級づくりの極意』(2016年 明治図書)

・赤坂真二『先生のためのアドラー心理学勇気づけの学級づくり』(2010年 ほんの森出版)

・岩瀬直樹 ちょんせいこ『「振り返りジャーナル」で子どもとつながるクラス運営』(2017年 ナツメ社)

・三森ゆりか『論理的に考える力を引き出す―親子でできるコミュニケーション・スキルのトレーニング』(2002年 一声社)

受賞の言葉

東京創価小学校 高橋正明さん

喜びと共に湧いているのは「感謝」です。私の周りには、子どもたちの成長を心から願い、情熱を燃やして行動する先生方で溢れ、よい刺激をいただいております。切磋琢磨し合いながら、共に教育の道を歩ませていただいている仲間の先生方に、感謝申し上げます。また、未だかつてないコロナ禍という困難にあっても、楽しく、笑顔で、たくましく学び、成長している子どもたち。そしていつも学校を支えてくださる保護者の方々には感謝に堪えません。明るく快活に伸びゆく子どもたちの姿、いつも温かく励ましを贈ってくださる保護者の方々の声に勇気をいただいております。本当にありがとうございます。本文にも記させていただきましたが、教師の成長は教育実践への見方・考え方の拡充・深化・再構築に依ると考えています。実践の記録を読むことや書くことは、教育に関する見識を広めたり深めたりし、新しい価値を発見・創造するプロセスに寄与します。実践記録を書く機会をくださった小学館の方々、審査をしてくださった尊敬する4人の先生方へ感謝申し上げます。最後に、今も慈愛あふれるご指導を贈ってくださる創価大学の坂本辰朗先生に心から感謝申し上げます。子どもたちの幸福に少しでも役立つことができるよう、これからも教育研究と教育実践に全力で挑戦し続けます。

第56回2020年度「実践! わたしの教育記録」関連ページはこちら

特選(1編)

教育用SNS「Flipgrid」の活用による外国語教育の新しい広がり

特別賞 (1編)

”イヤイヤ”校内研究を”わくわく”校内研究に!

授業・学級づくり部門入選 (2編)

「心の宝箱ノート」で子どもと教師を”つなぐ”

ボッチャが持つ無限の可能性(ボッチャを軸とした教科横断的な学習)

授業・学校づくり部門入選(2編)

プログラミング的思考の可能性を求めて

お役に立つ教育事務所をめざして ~ほめる・認める・感謝する~