お役に立つ教育事務所をめざして ~ほめる・認める・感謝する~ 山香昭さん(大分県教育庁別府教育事務所所長)

第56回2020年度「実践! わたしの教育記録」授業・学校づくり部門 受賞作全文公開

大分県教育庁別府教育事務所所長 山香昭

1 はじめに

学校に勤務していた時は、「行政は子どもの実態も知らないのに理想ばかり言う」「授業を数分しか見ていないのに何がわかる」等の声をよく聞いた。昨年度から立場が変わると「あれだけ説明したのにわかっていない」「悪しき一斉授業をまだやっている」等の声を聞く。共に、子ども達の夢の実現に向け日夜努力をされてはいるが、外発的な働きかけを通して学校を支援したい行政と、主体的、自立的に改善をしたい学校との溝はまだ深い。

本実践は、その溝を埋めるべく、現場の思いを受け止め、行政の思いを現場に伝え、それらをつなぐために取り組んだ教育事務所の報告である。

2 意識改革

ある行政の先輩から「行政は学校からよばれてナンボ。どんなに知識をもっていても聞いてくれる人がいなければ意味がない。そして、よばれた以上は学校がやる気になるような指導をしなければ、その次はない」と、よく言われた。学校や関係機関から信頼を得るために、変わらなければならないのは我々である。

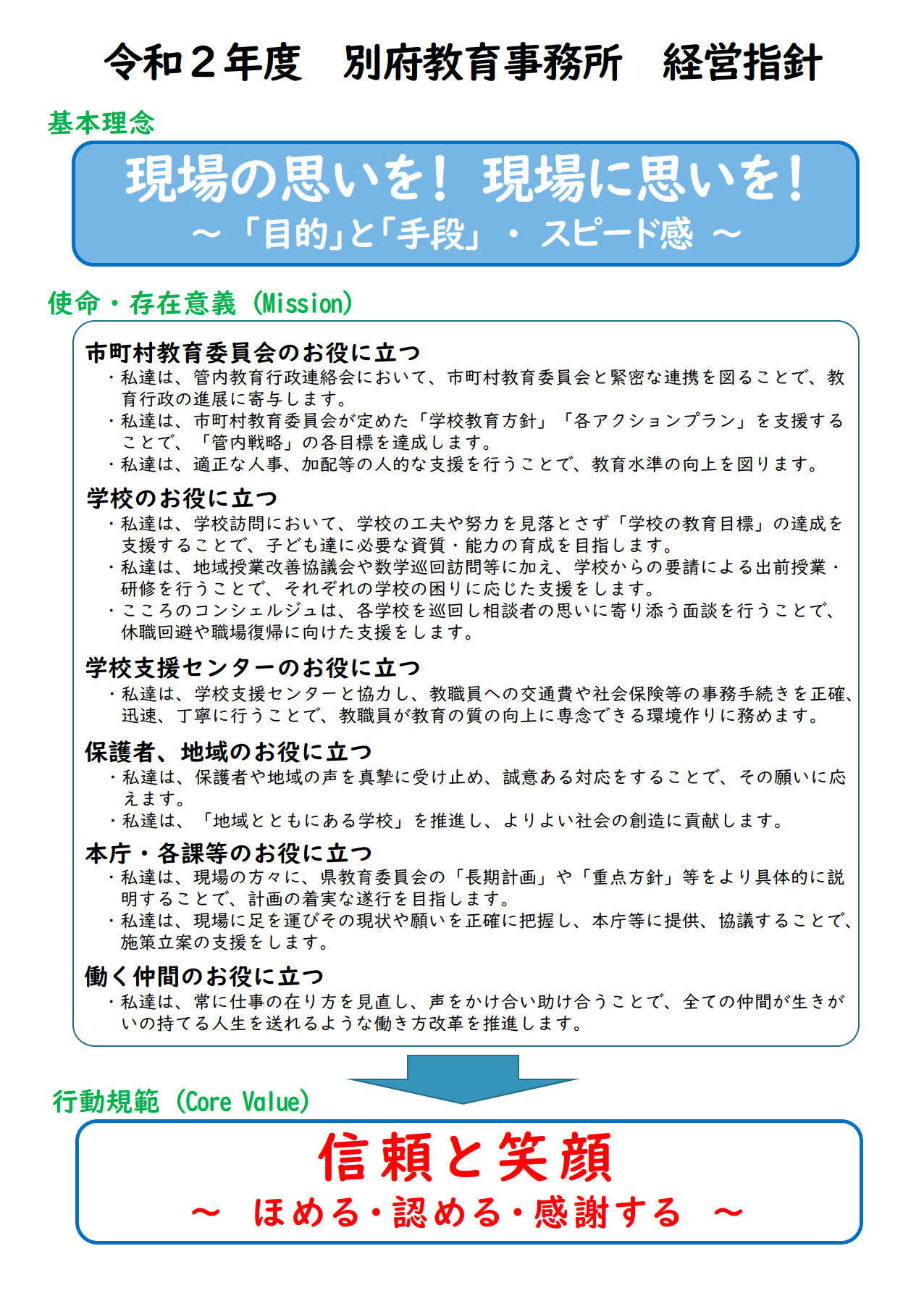

(1) 経営指針

着任した日に、「私はなぜここにいるのか」「私達の使命は何か」について、所員全員で話し合った。若い職員から「我々のミッションはクッションだ」という発言も出る自由闊達な意見が飛び交う中で、我々の存在意義は、学校、市町村教育委員会、保護者、地域、さらには本庁各課等の「お役に立つ」ことを目指すことにした。

「お役に立つ」ためには、これまで以上に現場に足を運び、管理職や教職員はもとより、子どもの声に耳を傾け、その姿から学ぶ必要がある。そのためには、誰に対しても笑顔で、そして、感謝の気持ちをもって接しなければならない。そこで、我々の行動規範を「信頼と笑顔~ほめる・認める・感謝する~」とした。

これらをまとめた「別府教育事務所経営指針」を、年度当初に市町村教育委員会や各地区の校長会、さらには本庁の各課に説明することで、今年度の我々の覚悟を内外共に示した。

(2)「ほめほめミーティング」

新たな行動規範を定めたものの、これまでのやり方や経験から、指導観を急に変えることは難しい。特に、ほめられたり認められたりした経験が少ない職員は、ほめることの意義や価値を理解していないことが多い。そこで、所内においてお互いの良さを認めあうような取り組みを行っている。

①目的

毎週月曜日の朝会において、相手の価値を発見し伝える活動を行うことを通して、職員一人一人が自己開示でき、やりがいを感じながら協働的な仕事を行うことができる。

②内容:実践例

・一人の職員の良さを職員全員で伝える「ほめ言葉のシャワー」

・一人一人の違いを知るような「ワークショップ」

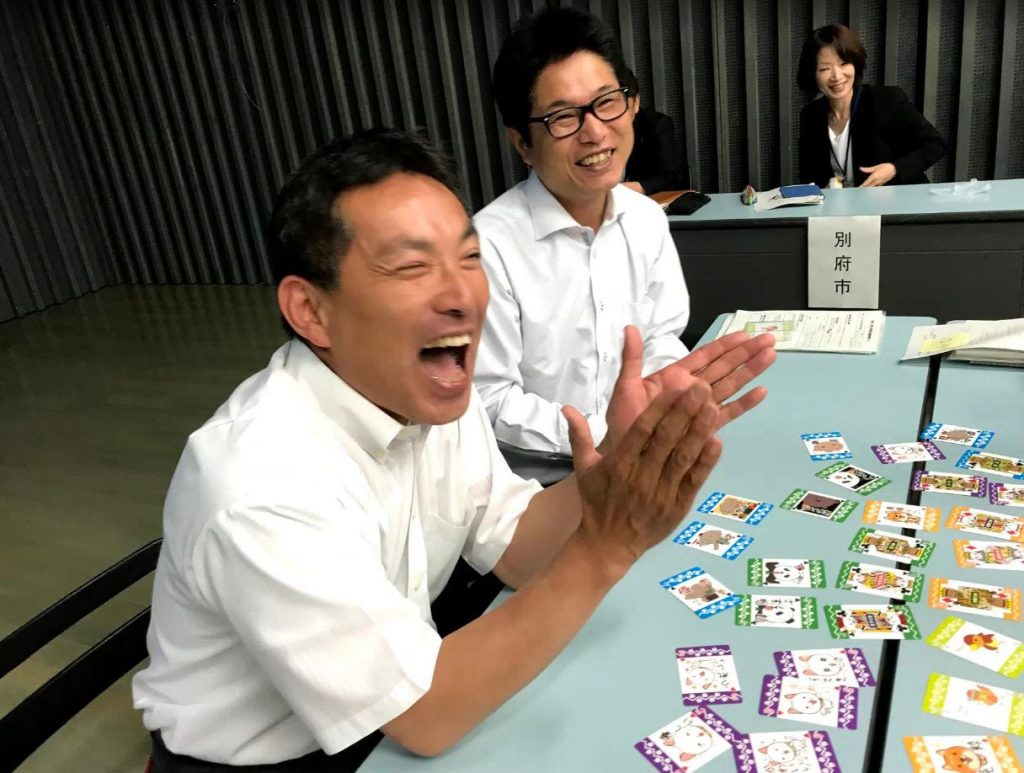

・良い言葉を職場内に広げる「褒め言葉トランプ」

※「褒め言葉トランプ」は、「一般社団法人日本褒め言葉カード協会(理事長藤咲徳朗氏)」が製作したもので、それぞれのカードには、「素直」「優しい」「気が利く」等の良い言葉が書かれている。このカードを使うことで、自分の思いを伝えることや、相手をほめることへのハードルが低くなり、短時間でも所員全員が参加できている。

③成果

定期的に行うことで、日常の業務においても会話が増え、各課を超えて情報が共有されることが増えた。また、回覧文書やメモに「ありがとう」等のコメントを一言添える職員も増えている。職員の自己開示が進むと、より効率よく働くために机の配置を変えたり、長年行ってきた学校訪問の在り方を大幅に見直したりする等、職場で新たな提案が出されるようになった。

また、ほめあうことの目的といくつかの方法を理解した指導主事は、本所主催の研修会や校内研究会における協議の活性化を図るため、それぞれの会の導入や振り返りで活用している。特に「褒め言葉トランプ」は、本所の行政説明時や相談に来られた市町村教育長や校長、県議会議員の方へ対しても使用しており、参加された方の感想も概ね好評である。

3 率先垂範(学校への支援)

どのような組織であれ、トップの言動は組織内だけでなく対外的にも大きな影響を与える。私は、本所の「経営指針」を推進するために、次のことを独自に取り組んだ。

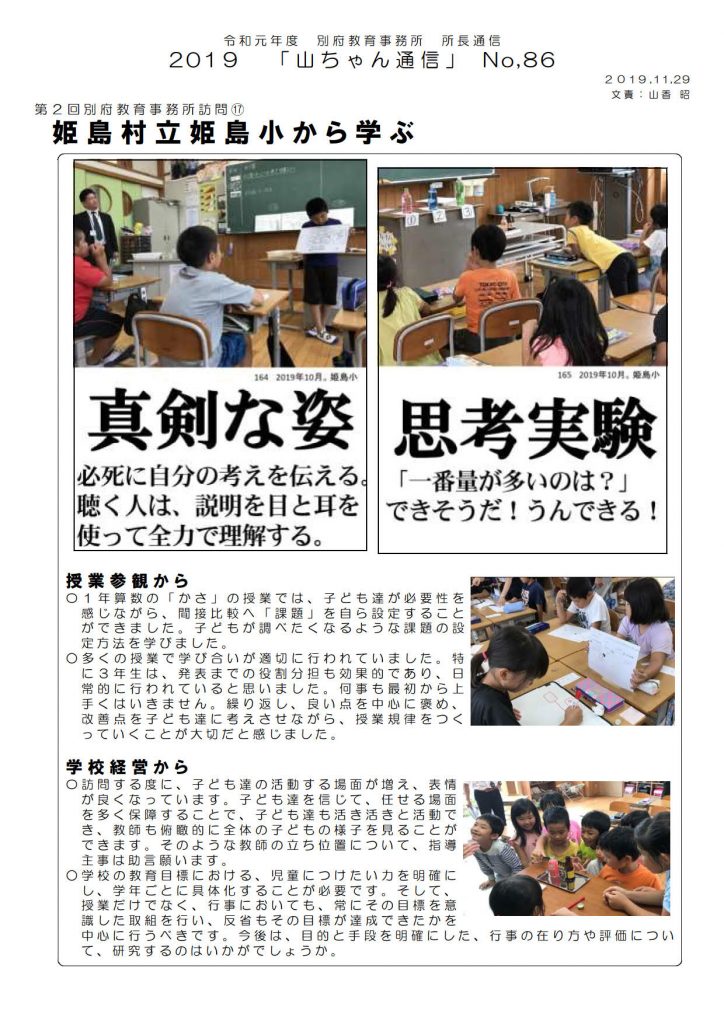

(1)「写真+価値語」と「所長通信」

①目的

学校訪問時において、子どもや教師の姿とその良さを具体的に示すことで、学校の強みを活かした学校経営を促し、その改善に資する。

②内容

学校訪問時には、子どもの発言やノート等の具体的な姿を写真(動画)に撮り、子どもの姿を通して学校経営について指導を行っている。訪問後は、その写真に言葉を添えた「写真+価値語」を作成し、訪問時の所感と共に「所長通信」にまとめ、その都度当該の学校へ送付した。

※価値語については、菊池省三先生の実践を参考にした。

③成果

管内の小・中学校は57校(昨年度は59校)あるため、昨年度発行した所長通信は135号、「価値語+写真」は254枚作成した。これらを所内の階段や廊下の壁に掲示し来庁者にも周知している。

学校からは、「私達がこれまで取り組んできたことが認められうれしかった」「私達が気づかなかった子どもの良さを知ることができた」「『生徒と共に創る授業』の意義が理解できた」等の返事を頂いた。また、校長や主任が自ら「価値語+写真」を作成し校舎内に掲示する学校も増えてきた。

PTAや地域等の講話によばれる機会が増え、その場においても、「価値語+写真」を紹介した。参加者からは「学校での子ども達の姿を見て嬉しくなりました」「我が子をほめるのは難しいが、子どもの事実を伝えるだけでも効果があることを知りました」等の感想を頂いた。

「子どもの良さを発見し合い伝え合う」等を、学校、家庭、地域の共通の目標にし、学校の教育目標達成に向けて、協働した取り組みを行う学校も増えつつある。

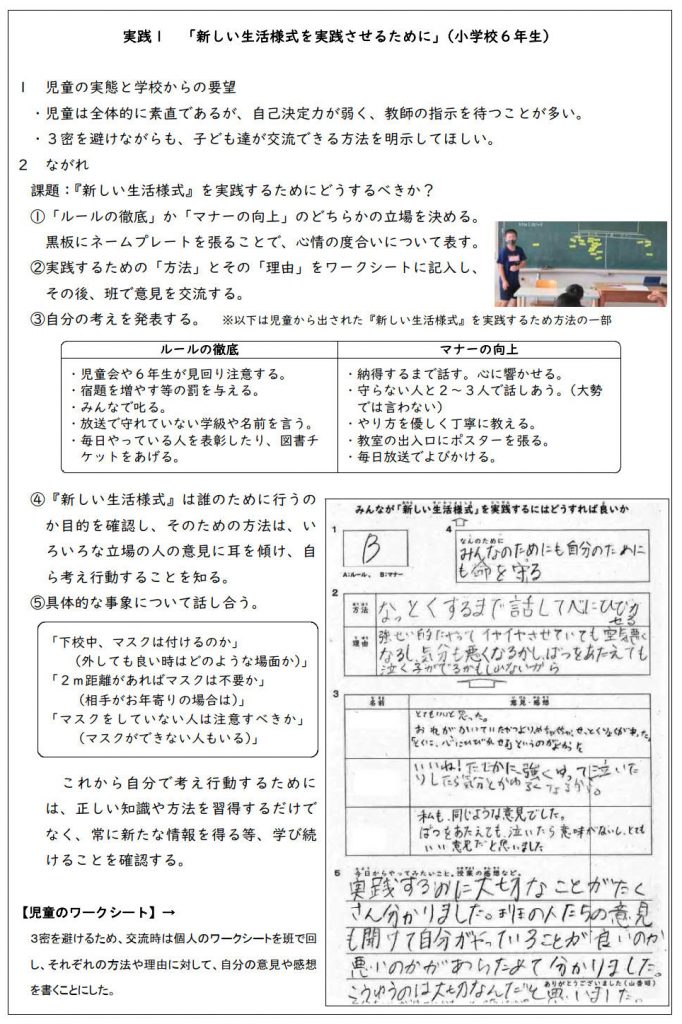

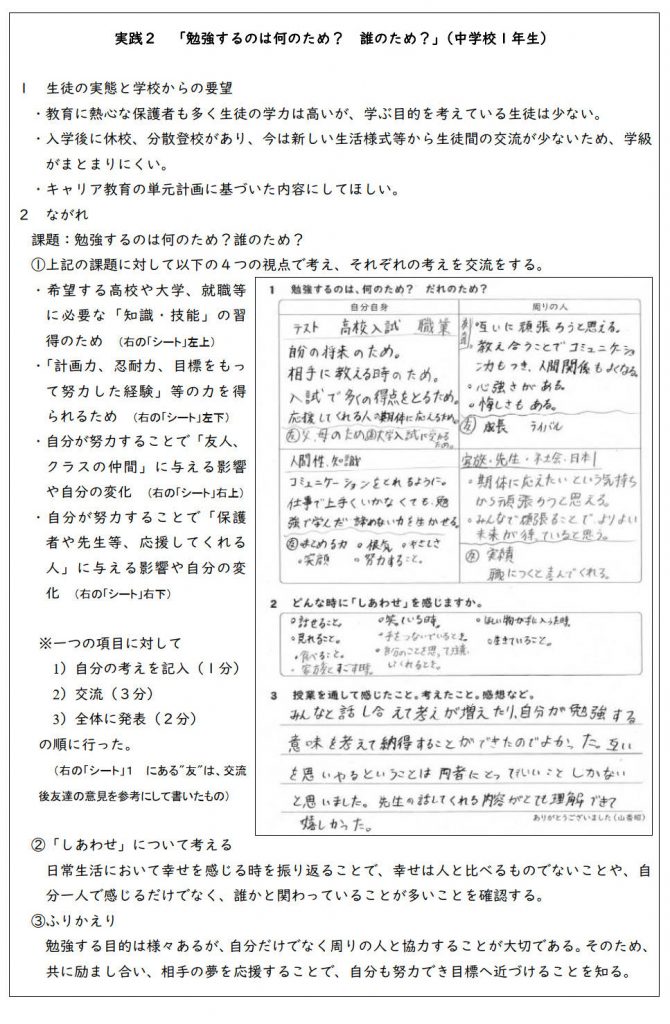

(2)提案授業

①目的

提案授業は名人による師範授業ではなく、学校の課題に応じた授業を行うことで、参観した教職員と共に子ども達の新たな価値を発見し、指導法についての協議をすることで授業力の向上に資する。

②内容

提案授業は「DVDで見て学ぶ菊池省三授業実践シリーズVol.1」の追実践、又は参考にして実施した。

以下、本年度に行った2実践について報告する。

③成果

私が行った提案授業は、昨年度はのべ16校、27回、本年度は7月までに4校、11回である。

授業後は参観された教職員と共に、子どもの発言やふりかえり等を中心に、日常の指導において悩んでいることを出し合いながら、共に解決策を考えた。以下は教職員の感想である。

・1時間の授業の中で、一人で考える時間や交流する場を繰り返し行うことで、子ども達が次第に自主的に動き、短時間でも効果的な学び合いができることがわかった。

・気になる子どもが次第に授業に参加したのは、全ての子どもの発言を認めることだと思う。子どもが安心して発言できる雰囲気をつくることが大切だと思った。

・子ども達は3密に気をつけながら、対話や話し合いができていた。子どもを信じて任せてみようと思った。

・うちのクラスの子ども達が可愛く、そして誇りに思った。今度は、私の指導法を変えていきたい。

・子どものふりかえりは、授業者の反省だけでなく、単元計画を見直すためにも活用したい。

授業後の子どもの感想に「面白くなかった」というものがあった。その要因としては、私はそれまで列で指名していたのだが、途中から挙手をした子どもを中心に指名したため、その感想を書いた子どもは一度も発表ができなかったことが考えられる。そのような失敗例も出し合いながら、指名や学び合いの在り方等、日常の授業における悩みを出し合うことで、それぞれの教師の思いを自己開示できる協議となった。

4 ふりかえり

〇現場の思いを知り、現場へ思いを伝える機会が増えた学校の価値を発見し伝える取り組みを行うことで、管理職研修に加え、昨年度からは学校や教育団体が主催する教職員研修会等からもお声がかかり、県の施策や教育事務所の管内戦略の目的やその意義を多くの教職員に直接伝えることができた。

さらに、PTA講演会、民生児童委員協議会等地域の方にもお声がかかり、学校の状況や子育てへの支援等について講話をさせて頂く機会が増え、保護者や地域の方の意見や思いを聞くことができた。また、保護者や子どもが来庁され、直接悩みの相談を受けることもあった。

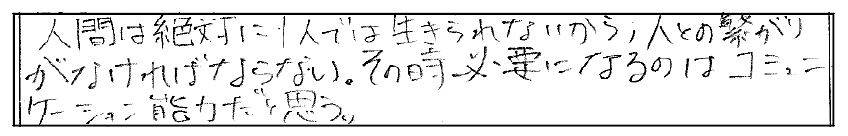

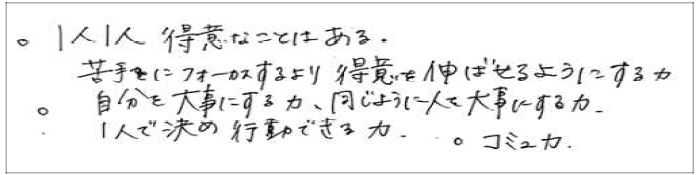

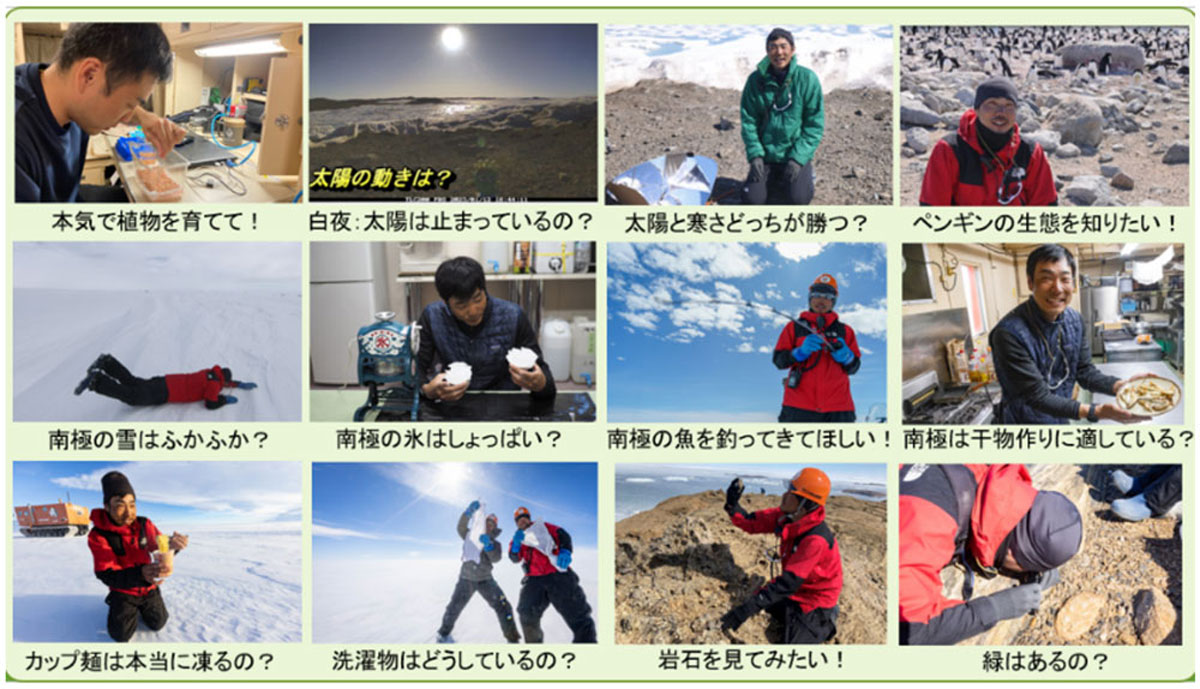

〇「子どもの声」が、学校と家庭、地域、行政をつないでいる提案授業を行った中学校で、「これからの時代に必要な力」について1年生の生徒に聞いたところ、「コミュニケーション力」「異なる意見をまとめる力」「AIと共存する力」等が出された。

このように、子ども達や地域の方が必要と考える力、すなわち付けたいと願っている力は、学習指導要領「総則」にある教科等横断的な視点に立った資質・能力でもある。

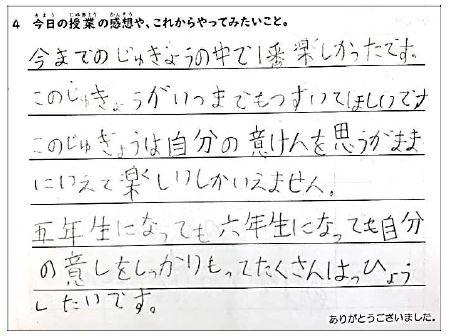

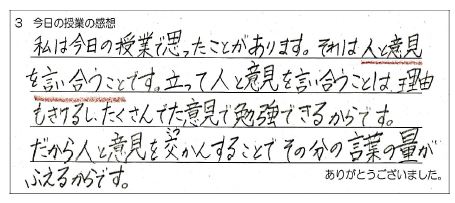

また、提案授業のふりかえりから、子ども達の多くは、自分の考えを伝えることや、友達の考えを知ることが好きであることがわかった。

これらの子どもの感想から、子ども達は「主体的・対話的で深い学び」や、生徒指導でいう「自己指導能力」を育てる授業を求めていることがわかる。

我々が、国や県の施策を伝える際も、このような子ども達の願いを通して説明することは、より効果的であり、それぞれの研修や講話における評価も平均3.7/4段階と、概ね良い結果であった。

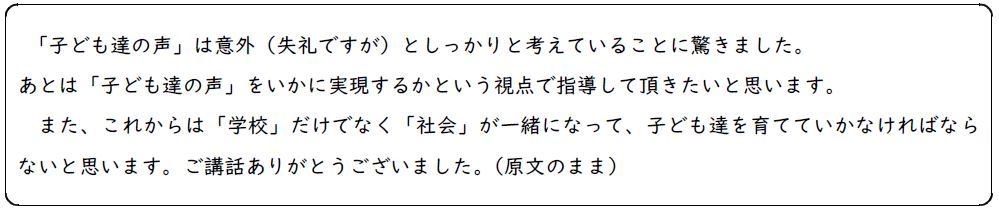

また、地域の方に講話をした時の感想には、以下のような意見が多かった。

このことからも、学校と家庭、地域、行政をつなぐために必要なのは、「子どもの声」だと確信した。

〇現場から身近な存在となりつつある今では、私が突然学校を訪問をしても、「授業を見ましょう」と管理職が案内をしてくださる学校もある。また、所長室へ来られる校長や教育関係者の方も増え、最近では若い教職員も訪ねてくれる。

昨年度末に、ある学級級担任から「私はあと少しで定年ですが、このまま終われば学級の子ども達に申し訳ないだけでなく、私の教師人生にも悔いが残ります。是非、うちの学級で提案授業をしてください。学ばせて下さい。」と言われた。子どもや人のせいにせず、自らを省み、学び続ける本物の教師の姿を見た思いだった。このような教師がいることを多くの方に伝えたい。

●新たな課題への対応

現場に近い存在になりつつはあるものの、教職員の欠員解消や働き方改革の推進に加え、コロナ禍における授業や、WEBを活用した研修の在り方、感染予防と初期対応等、学校や行政の課題は多い。

それらの答えは現場にあり、そして、行政とそれぞれの現場をつなぐのは、子ども達の声である。

だからこそ、我々は現場から学び、学び続ける必要がある。何よりも「お役に立つ」教育事務所を目指すために、率先垂範を心がけたい。

参考文献

・令和2年度別府教育事務所 経営指針

・令和元年度別府教育事務所所長通信『2019「山ちゃん通信」No.86』、2019年11月29日

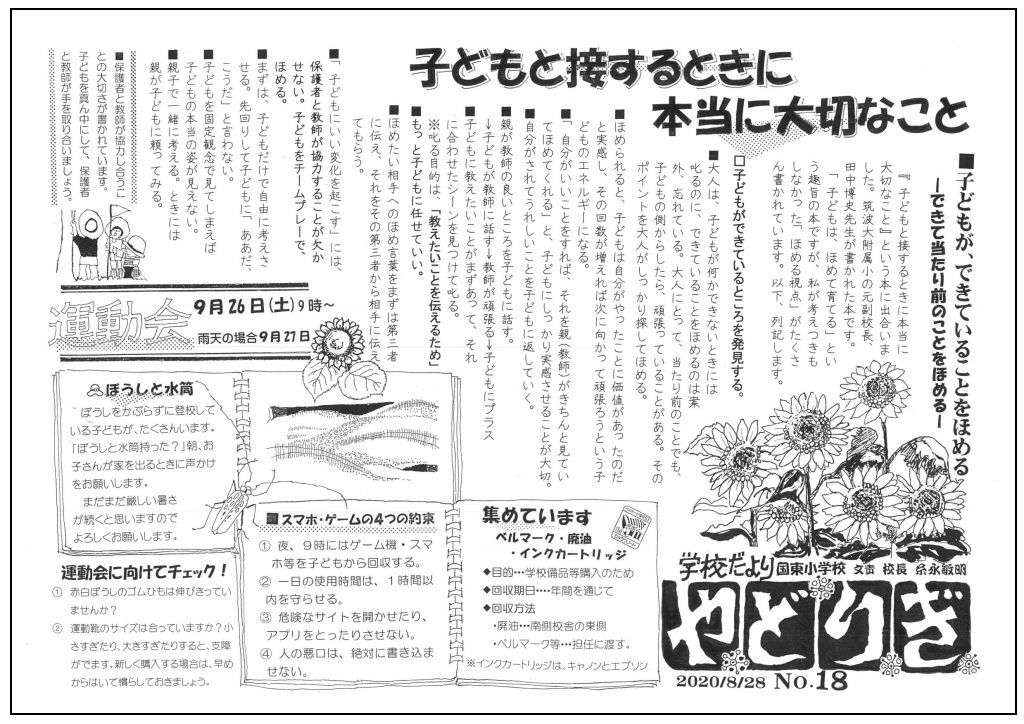

・国東小学校 学校だより 『やどりぎ』、2020年8月28日 No.18

受賞の言葉

大分県教育庁別府教育事務所所長 山香昭さん

今年3月突然休校となり、学校現場の皆様におかれましは、教育課程をどうするか、卒業式や離任式はどうなるのか等の混乱の中で令和元年度が終わったことと拝察致します。

新年度になり学校が再開されると、家庭学習や分散登校の在り方、新しい生活様式の中での対話的な授業、校舎内の消毒、行事や大会の中止や縮小等の対応・・・今なお刻々と変化する状況の中、現場の先生方は、先が見えない不安や我慢を強いられている子ども達に対して、我々の想像を遙かに超える実践をされており頭が下がる思いでいっぱいです。心から感謝申し上げます。

このような中、私たち教育事務所は、前例踏襲ではなく、今は何をすべきか何ならできるかを考え行動しているのですが、まだまだ現場の思いや願いに十分応えられていないのが現状です。そのため、この度大変栄誉ある賞に選出いただいたことは、うれしくも有り心苦しい一面もあります。

だからこそ、我々は今回の受賞を機に、益々現場から信頼され「お役に立つ」存在になるよう、笑顔を忘れずに「ほめる、認める、感謝する」ことを行動指針とし、更なる努力をすることを誓います。誠にありがとうございました。

第56回2020年度「実践! わたしの教育記録」関連ページはこちら

特選(1編)

教育用SNS「Flipgrid」の活用による外国語教育の新しい広がり

特別賞 (1編)

”イヤイヤ”校内研究を”わくわく”校内研究に!

授業・学級づくり部門入選(2編)

「心の宝箱ノート」で子どもと教師を”つなぐ”

ボッチャが持つ無限の可能性(ボッチャを軸とした教科横断的な学習)

授業・学校づくり部門入選(2編)

プログラミング的思考の可能性を求めて

お役に立つ教育事務所をめざして ~ほめる・認める・感謝する~