せんせいゼミナール|教師・保育者向け研修講座のご案内

教育も保育も、向上心ある先生のために価値ある講座をお届けします!

「せんせいゼミナール」は、小学校教員のための教育情報誌『教育技術』および保育者のための情報誌『新 幼児と保育』を刊行してきた小学館 教育編集室がプロデュースする、保育者と教師のための研修講座シリーズです。信頼できる専門家や力のある実践者を講師に迎え、せんせい方の悩みや学びたい気持ちに寄り添う講座企画をお届けしていきます。※一般の方もご受講いただけます。

実績ある講師陣による、先生のための研修講座です!

『教育技術』および『新 幼児と保育』の編集で培われた専門家ネットワークを活かし、教育・保育それぞれの第一人者に講師を依頼。実力ある専門家・実践者によるプレミアムな講義が受けられます。

学びの機会を逃さない多様な受講スタイル

せんせいゼミナールの各講座は、

①リアル授業のライブ配信による遠隔受講

②見逃し視聴・アーカイブ動画による時間差受講

という2つの受講スタイルで、全国各地の先生方に価値ある学びの機会を提供します。

講座案内

目次

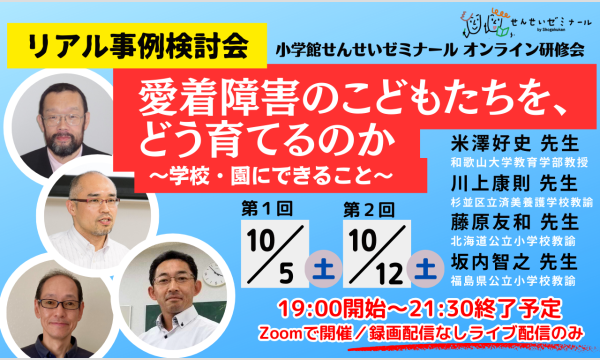

<リアル事例検討会>愛着障害のこどもたちを、どう育てるのか~学校・園にできること~(米澤先生×川上先生×藤原先生×坂内先生)【オンライン/ライブのみ】

【講師】

米澤好史先生(和歌山大学教育学部教授)

川上康則 先生(東京都杉並区立済美養護学校教諭)

藤原友和 先生(北海道公立小学校教諭)

坂内智之 先生(福島県公立小学校教諭)

教育・保育現場の深刻かつ切実な課題であり続ける、「愛着障害」のこどもたち。

「学級崩壊」「対教師暴力」等の原因になってしまっている状況に一石を投じるべく、今年もオンライン講座をお届けします。

昨秋、予想をはるかに上回る多くの方々にご参加いただいた一連の講座で予告した通り、今回はあえてアーカイブ配信をとりやめ、いよいよ講師たちが具体的な事例を持ち寄ります。

それらを基にリアルな対応例について互いに検討し合い、実効的なアプローチについて考えていきます。

講師陣として、従来の米澤好史教授、川上康則先生、藤原友和先生に加え、実践現場から新たに坂内智之先生をお招きし、より深く掘り下げていきます。

研究特別支援教育の現場と通常学級の現場、それぞれの視点がクロスし、必ずや新たな知見が生成する場となります。

今回もたっぷり2時間半。秋の夜長を一緒に学びましょう。

※ライブ配信のみのオンライン講座です

この講座は内容の性質上、アーカイブ配信を行いません。あらかじめご了承のうえ、お申し込みください。

【対象】

全国の学校教諭、幼稚園教諭、保育士、保護者、教育関係者の皆さま

【開催日時】

<第1回> 2024年10月5日(土)19:00~21:30(150分)

<第2回> 2024年10月12日(土)19:00~21:30(150分)

【プログラム】(予定)

<第1回> 10月5日(土)

19:00~19:05 趣旨説明、スケジュール説明

19:05~19:30 米澤好史先生 講座

「愛着修復プログラムの基本と、第1ステップ・第2ステップ : 安心基地のつくり方」

(具体的な事例を挙げて)

19:30~19:55 川上康則先生 講座

「対応する教師のマインドセットと、先手の支援の具体例」(具体的な事例を挙げて)

19:55~20:20 坂内智之先生 講座

「愛着に課題のある子が伸びる学級経営と授業~実際の現場における事例内容の整理」

20:20~20:45 藤原友和先生 講座

「キーパーソンを中心にしたチーム対応の具体」(昨年度のリフレクションも含めて)

20:45~21:30 講師4名による座談会

「当事者の周囲のこどもたち・大人たちへのアプローチを考える」(各講師の事例をもとに)

<第2回> 10月12日(土)

19:00~19:05 趣旨説明、スケジュール説明

19:05~19:30 米澤好史先生 講座

「愛着修復プログラム 第2ステップ~第4ステップ :安心基地から安全基地、探索基地のつくり方」(具体的な事例を挙げて)

19:30~19:55 川上康則先生 講座

「対応する教師のマインドセットと、先手の支援の具体例・その2」(具体的な事例を挙げて)

19:55~20:20 坂内智之先生 講座

「愛着に課題のある子が伸びる学級経営と授業~課題や困難を乗り越えるための具体策」

20:20~20:45 藤原友和先生 講座

「キーパーソンを中心にしたチーム対応、機能させるポイント」(昨年度のリフレクションも含めて)

20:45~21:30 講師4名による座談会

「各講師の事例をもとに、対応のポイントと注意点を考える」

【場所】オンライン(Zoom)

【参加費】全2回セット 7,000円(税込)/ 各回 4,000円(税込)

※スケジュールや内容は一部変更になる場合もあります。あらかじめご了承ください。

※詳細はお申し込みページでご確認ください。

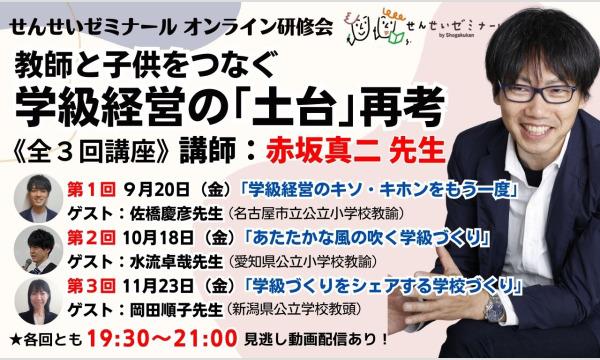

教師と子供をつなぐ学級経営の「土台」再考(赤坂真二先生)【オンライン】

【講師】赤坂真二先生(上越教育大学教職大学院教授)

近年、学級の荒れや「つながり難民」となる子どもの増加が問題視される中、学級経営の基本について考え直すことが、すべての教師に求められています。

そこで今回「せんせいゼミナール」では、学級経営の専門家として知られる赤坂真二先生をお招きし、3回連続のオンラインセミナーを開催いたします。若手から中堅教師を対象に、学級経営の基礎となる重要な考え方を再認識し、教師と子どもたちとの良質な関係構築と学習環境づくりについて考えます。

各回90分の構成で、赤坂先生の講義に加え、現場で活躍する教育者をゲストに迎え、実践的な対話を通じて理解を深めていきます。第1回は「学級経営のキソ・キホンをもう一度」、第2回は「あたたかな風の吹く学級づくり」、第3回は「学級づくりをシェアする学校づくり」をテーマに、9月から11月にかけて毎月1回、金曜の夜に開催いたします。

一人ひとりの子どもが主体的に安心して学べる学級環境づくりは、現代の教育現場における喫緊の課題です。本セミナーを通じて、その解決への大きなヒントを得ていただけることでしょう。

ご自宅等からZoomで気軽に参加いただけます。教育の未来を担う先生方、ぜひこの機会をお見逃しなく。お申し込みをお待ちしております。

【対象】全国の学校の先生方、教育関係者、教育に関心のある全ての皆様

【開催日時と各回テーマ】

<第1回> 2024年9月20日(金)19:00~20:30

テーマ:『いい学級経営』のキソ・キホンをもう一度

ゲスト:佐橋慶彦先生(名古屋市立公立小学校教諭)

<第2回> 2024年10月18日(金)19:00~20:30

テーマ:あたたかな風の吹く学級づくり

ゲスト:水流卓哉先生(愛知県公立小学校教諭)

<第3回> 2024年11月23(土)19:00~20:30

テーマ:学級づくりをシェアする学校づくり

ゲスト:岡田順子先生(新潟県公立学校教頭)

【場所】オンライン(Zoom)

【参加費】3回セット 6,600円(税込)

※各回とも約2週間の見逃し動画配信あり。

※詳細はお申し込みページでご確認ください。

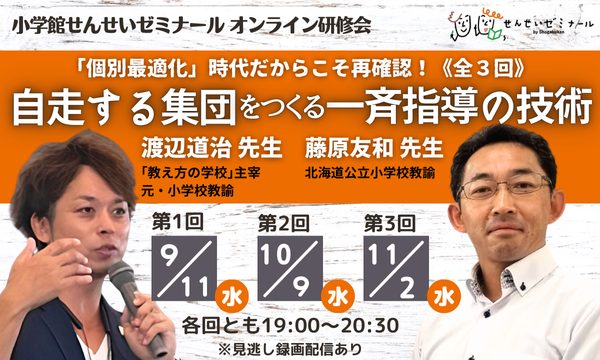

「個別最適化」時代だからこそ再確認!自走する集団をつくる一斉指導の技術講師(藤原友和先生×渡辺道治先生)【オンライン】

【講師】

渡辺道治先生(「教え方の学校」主宰、元・小学校教諭)

藤原友和先生(北海道公立小学校教諭)

教育現場は今、大きな変革の時を迎えています。そんな今こそ、学びの個別最適化を促し、自己調整学習を機能させるために必須の指導技術について、再確認する必要があるのではないでしょうか?

本セミナーは、そんな個別最適化時代に即した指導力を磨くための、全3回シリーズのオンライン講座です。

第一線で活躍する二人の教育のプロフェッショナル、渡辺道治先生と藤原友和先生をお迎えし、基礎から応用まで3回にわたって段階的に解説していきます。各回は各30分ずつの講義と残り30分の対談で構成。二人の先生の異なる視点から、多角的に学びを深められる内容となっています。

先行する渡辺先生パートは、「子どもを動かす指示技術のい・ろ・は」をテーマに、基本にして究極の指導言【指示】の技術に焦点化して、3ステップで基本から応用まで学びます。教師としての「言葉の力」や、子どもたちの心に響く指導について、きっと新たな発見があることでしょう。

それを受けて続く藤原先生パートでは、「自走する集団を育てる教育素材とカリキュラムづくり」をテーマに、ICTを活用した一斉指導の環境づくりや、子どもたちが主体的に学べる仕掛けづくりなどを紹介いただきます。

そして後半30分の対話パートでは、相互の発表内容をキーに、個別最適化時代に求められる指導技術のあり方を探ります。またコロナ禍による「育ち残し」への対応や、愛着障害・発達障害など多様な課題を抱えた子どもたちへの配慮など、教室をとりまく現代的な課題にも焦点を当てます。

全3回のシリーズを通じて、初級→中級→発展と段階的に内容を深めていきます。3回通してご参加いただくことで、より体系的な学びが得られます。すぐに教室で活かせる実践的な内容を満載してお届けします。若手教師の方は基本的なスキルを、ベテラン教師の方は新しい視点や最新のアプローチを学べる、幅広い層にお勧めのセミナーです。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【対象】全国の学校の先生方・教育関係者、子供の指導技術に関心のある全ての皆様

【開催日時】

第1回:2024年9月11日(水)19:00~20:30

第2回:2024年10月9日(水)19:00~20:30

第3回:2024年11月13日(水)19:00~20:30

【場所】オンライン(Zoom)

【参加費】3回セット7,800円(税込)

※各回とも約2週間の見逃し動画配信あり。

※詳細はお申し込みページでご確認ください。

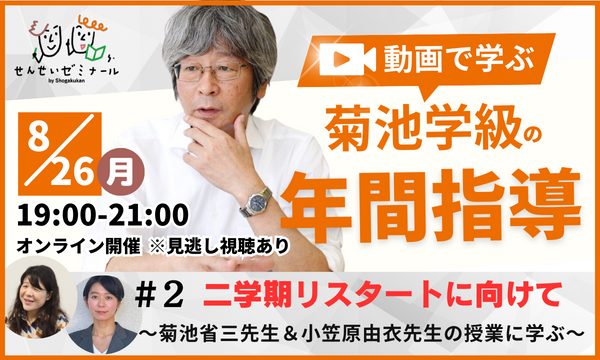

動画で学ぶ菊池学級の年間指導#2・二学期リスタートに向けて(菊池省三先生・是永かな子先生・小笠原由衣先生)【オンライン】

【講師】菊池省三先生(教育実践研究家)

【ゲスト講師】是永かな子先生(高知大学教職大学院教授)、小笠原由衣先生(菊池道場高知支部長)

1年間にわたり三つの学級の授業と子どもたちの成長を追い、その記録動画のストップモーション分析から学ぶ、画期的なオンライン講座シリーズ(全5回)

第2回のゲスト講師は、菊池道場高知支部長・小笠原由衣先生と、同時進行で小笠原学級の研究を進めておられる、高知大学の是永かな子教授です。

今回は冒頭20分で菊池先生に、「年間指導における二学期リスタートの位置づけと指導のポイント」について語っていただきます。

続く65分で、菊池先生と小笠原先生が実践した授業の記録動画を、是永先生を加えたお三方の鼎談によってストップモーション分析していきます。

そして最後の30分は、参加者の先生方からのご質問に菊池先生、是永先生、小笠原先生に時間の許す限りお答えいただく、Q&Aタイム。

夏休みの終盤、豊かで刺激的な学びの時間をご一緒しましょう。

今回も2週間の見逃し配信付きで、当日ご都合が悪い方でも安心してお申し込みいただけます。

【対象】

全国の学校教諭、幼稚園教諭、保育士、保護者、全ての教育関係者の皆さま

【開催日時】

2024年 8月26日(月)19:00~21:00(120分)

【プログラム】(予定)

19:00~19:05

趣旨説明、スケジュール説明

19:05~19:25

菊池省三先生 講座

「年間指導における二学期リスタートの位置づけと指導のポイント」

19:25~20:30

授業動画のストップモーション分析

鼎談 菊池省三×是永かな子×小笠原由衣

「授業でコミュニケーション力をどう育てるの」

20:30~21:00

参加者とつくるQ&Aタイム

※スケジュールや内容につきましては、一部変更になる場合もありますのでご了承ください。

【場所】

オンライン(Zoomミーティング)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】2,500円(税込)

※詳細はお申し込みページでご確認ください。

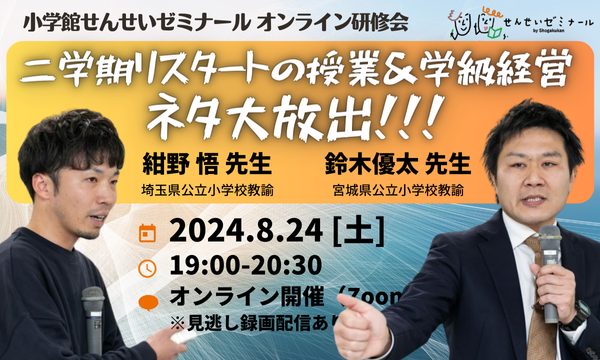

二学期リスタートの授業&学級経営ネタ大放出!(鈴木優太先生×紺野悟先生)【オンライン】

【講師】

鈴木優太 先生(宮城県公立小学校教諭)

紺野 悟 先生(埼玉県公立小学校教諭)

SNS上で絶大な人気を誇り、そのご著書や「みんなの教育技術」をはじめとする多くのメディアで最先端の発信を続ける、鈴木優太先生と紺野悟先生。

教育界を代表するインフルエンサーお二人を講師としてお招きし、二学期リスタートに向けた「授業&学級経営ネタ」講座をお届けします。

まずは、二学期に威力を発揮する教室ギアや授業ネタを惜しげも無く公開する鈴木優太先生の講座を30分。

続いて、二学期初日にそのまま使えるパワポ画像を参加者にもれなくプレゼントする、紺野悟先生の講座「二学期初日完全マニュアル」を30分。

そして最後の25分は、参加者の先生方からのご質問に鈴木先生、紺野先生に時間の許す限りお答えいただく、Q&Aタイムです。

夏休み終盤、連休の最終日、豊かで刺激的な学びの時間をご一緒しましょう。

2週間の見逃し配信付きで、当日ご都合が悪い方も安心してお申し込みいただけます。

【対象】

全国の学校教諭、全ての教育関係者の皆さま

【開催日時】

2024年 8月24日(土)19:00~20:30 (90分)

【プログラム】(予定)

19:00~19:05

趣旨説明、スケジュール説明

19:05~19:35

鈴木優太先生 講座

「二学期リスタートを幸福にする教室ギア&ネタ、大公開!」

19:35~20:05

紺野悟先生 講座

「若手もこれで完璧!二学期初日完全マニュアル」

★パワポ画像プレゼント付き

20:05~20:30

参加者とつくるQ&Aタイム

※スケジュールや内容につきましては、一部変更になる場合もありますのでご了承ください。

【場所】

オンライン(Zoom)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】2,200円(税込)

※詳細はお申し込みページでご確認ください。

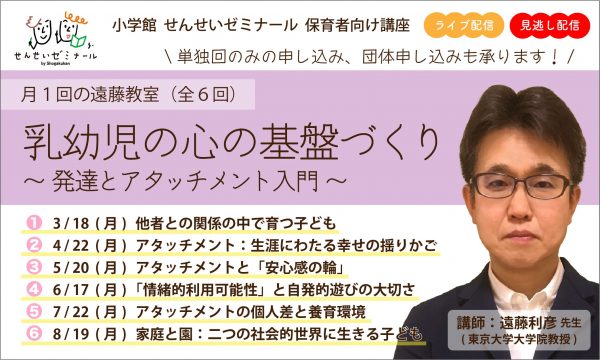

乳幼児の心の基盤づくり〜発達とアタッチメント入門〜(遠藤利彦先生)【オンライン】

【講師】遠藤利彦先生(東京大学大学院教授)

アタッチメントとは、乳幼児期に特定の大人と緊密な関係をもつことです。

子どもが大人にくっつくという、当然に見られる行動の質が実はその後の発達や、人生に大きな影響を及ぼします。

保育の現場でもよく耳にする言葉かと思います。

今回はアタッチメント研究の第一人者である遠藤利彦先生に、最新の知見を踏まえ、あらためてその重要性についてじっくり解説していただきます。

赤ちゃんの脳を知ることは、ヒトの不思議にふれることでもあります。

そして研究から見えてきた、本来の子育て・保育の在り方について考えていただけたらと思います。

【対象】

保育士、幼稚園教諭、小学校教師、保護者のほか、子育てに関心のあるどなたでもご参加いただけます。

【開催日時・テーマ】

各回19:00~20:30

・第1回 3月18日(月) 他者との関係の中で育つ子ども ※終了→動画公開中(有料配信)

・第2回 4月22日(月) アタッチメント:生涯にわたる幸せの揺りかご※終了→動画公開中(有料配信)

・第3回 5月20日(月) アタッチメントと「安心感の輪」※終了→動画公開中(有料配信)

・第4回 6月17日(月) 「情緒的利用可能性」と自発的遊びの大切さ※終了→動画公開中(有料配信)

・第5回 7月22日(月) アタッチメントの個人差と養育環境

・第6回 8月19日(月) 家庭と園:二つの社会的世界に生きる子ども

※↑各回のテーマをクリックしていただくとお申し込みページに遷移します。

※全6回。各回独立したテーマとなりますが、続けての受講をおすすめします。

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※各回、開催日から約2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

個人申込 各回 2,500円(税込)/おひとり

団体申込 各回 7,500円(税込)/1園

※単独回のみの申込可。詳細は各お申し込みページでご確認ください。

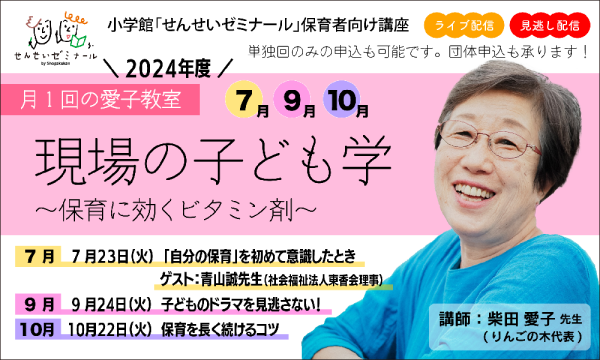

現場の子ども学~保育に効くビタミン剤~(柴田愛子先生)【オンライン】

【講師】柴田愛子先生(りんごの木代表)

\2024年度も継続決定!/

「りんごの木子どもクラブ」代表の柴田愛子先生による連続オンライン講座です。

愛子先生が仲間と手探りで始めた「りんごの木子どもクラブ」では、「子どもはどう育とうとしているのか」を知ることを大切に、子どもの視点に立って子どもの気持ちに共感し、子どもと一緒に遊んで仲間になろうとします。そんな保育の姿勢が共感を生み、多くの保育者・保護者から支持されています。

しかし、そんな愛子先生も、過去にはさまざまな保育観に翻弄されたことがあったとのこと。本セミナーでは、愛子先生が一つひとつ考え、実践を積み重ね、現在の姿勢に至るまでのエピソードを、たくさんご紹介いただきます。

「これが唯一の正しい考えというわけではありません。たくさん悩んできたひとりの保育者の保育観を、参加者のみなさんと共有し、考えるきっかけになるといいと思っています。」(柴田愛子先生)

愛子先生のお話を聞いているだけで、自然と元気が湧いてきます。子どもを保育をもっと楽しむための月1回のビタミン剤「愛子教室」。どうぞお楽しみに!

※りんごの木子どもクラブ:1982年創立の「子どもの心に寄り添う保育」をモットーにした「小さな幼稚園」。1歳児は親子で、2歳から就学前までの子ども、さらに小学生も通っている。現在3か所の教室で、それぞれ得意分野をもつ保育者たちが、夢をもって子どもとともに活動している。

【対象】

おもに保育者を対象とした講座ですが、どなたでも受講いただけます。

【開催日時・テーマ】

各回19:00~20:30

・4月開催 4月16日(火)新しい子どもの受け入れ、順調ですか?※終了

・5月開催 5月21日(火)そもそも保育とは何でしょう?※終了

ゲスト:青山誠先生(社会福祉法人東香会理事)

・6月開催 6月25日(火)ミーティングについてふたたび語ります。※終了

・7月開催 7月23日(火)「自分の保育」を初めて意識したとき※終了

ゲスト:青山誠先生(社会福祉法人東香会理事)

・9月開催 9月24日(火)子どものドラマを見逃さない!

・10月開催 10月22日(火)保育を長く続けるコツ(最終回)

※↑各回のテーマをクリックしていただくとお申し込みページに遷移します。

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※各回、開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

個人申込 各回 2,500円(税込)/おひとり

団体申込 各回 7,500円(税込)/1園

※詳細は各お申し込みページでご確認ください。

これまでに開催した講座

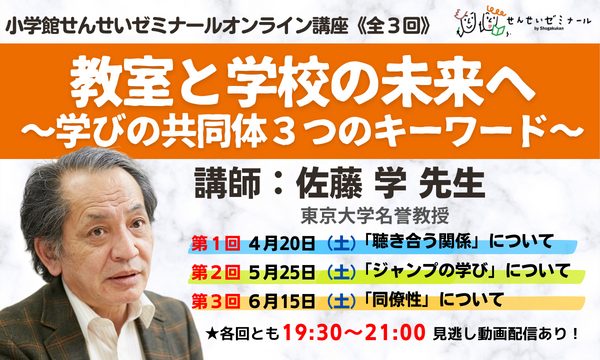

教室と学校の未来へ~学びの共同体3つのキーワード~・全3回(佐藤学先生)【オンライン】※終了

【講師】佐藤学 先生(東京大学名誉教授)

2023年10月に開催された、わが国の教育学の第一人者である東京大学名誉教授・佐藤学氏によるオンライン講演会「教室と学校の未来へ~学びの共同体の挑戦~」は、172名の参加者を迎えて大盛況となりました。同講演では「学びの共同体」の理論的指導者である佐藤先生から、「学びの共同体」の基本理念やコンセプトを概説いただきましたが、参加者のみなさまから「さらに具体的な話を伺いたい」という多くの声をいただきました。

そこで今回、その声にお答えする3回連続セミナーを前回同様オンラインで開催することになりました。言わば前回の基本編に対して「学びの共同体 実践編」です。

第1回のキーワードは「聴き合う関係」、第2回のキーワードは「ジャンプの学び」、第3回のキーワードは「同僚性の構築」。学びの共同体を理解する上で欠かせない3つのキーワードを各回ごとに取り上げて、佐藤先生にそれぞれ詳しくお話いただきます。

佐藤先生にオンラインで直接学べる貴重な機会です。3回とも土曜の夜の開催です。新年度スタートこの時期に、ぜひご自宅等から気軽にご参加ください。申込者限定で録画配信もあります。

【対象】

全国の学校の先生方、教育関係者、教育に関心のある全ての皆様

【開催日時と各回テーマ】(予定)

第1回 2024年4月20日(土)19:30~21:00

『聴き合う関係』と対話的な学びをどう実現するか

第2回 2024年5月25日(土)19:30~21:00

探究と協同を促進し学力を伸ばす『ジャンプの学び』のデザインと実践

第3回 2024年6月15日(土)19:30~21:00

学校全体で学び合う教師たちの『同僚性』の築き方

【場所】

オンライン(Zoomミーティング)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

3回セット 6,600円(税込)

※詳細は下のボタンより、申込ページでご確認ください。

おおえだけいこの保育ダンジョン(おおえだけいこさん)【オンライン】※終了

【講師】おおえだけいこさん

保育の悩みとたたかいたい勇者たちへ

そんな保育の勇者たちに贈る特別なオンラインの学び場が、この「保育ダンジョン」です。地下迷宮に降りて来られる勇者だけが、保育のディープなインテリジェンスを手に入れることができます。保育コミュニケーターのおおえだけいこ氏が、多彩なゲストと共に、皆さんをめくるめく知的な迷宮の奥深くへとご案内します。

第1回(1st Stage)のテーマはずばり「脳」。私たちの保育を保護者に説明するとき、脳研究に基づく科学的な知識を合わせて伝えることによって説得力が増すはずです。今回は脳科学の専門家・金子律子先生(東洋大学教授・医学博士)のお話に、保育学の高山静子先生(東洋大学教授)が保育的な視点で補足し、おおえだ氏がモデレートします。

6月14日(金)夜にお届けする1st Stageの初回のセッション(Room#1)では、金子先生・高山先生・おおえだ氏の三人が、「保護者から、学校のような一斉活動で保育してと言われたら?」というテーマで、具体的な保育事例に引き寄せつつディープに議論(おしゃべり)します。

他にはないスペシャルな保育研修会です。科学の知識を獲得して保育の力をさらに高めたい先生、ぜひご参加ください!

【対象】

保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、保護者の方々のほか、子育てに関心のあるどなたでもご参加いただけます。

【開催日時・テーマ】

第1回(1st Stage)「脳」から説明する保護者対応

・Room#1 6月14日(金) 19:30~20:30(予定)

保護者から、学校のような一斉活動で保育してと言われたら?

<ゲスト>

・金子律子先生(東洋大学教授・医学博士)

・高山静子先生(東洋大学教授)

※今後も続く予定です。

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間程度の見逃し配信付きです。

【参加費】

個人申込 各回 1,200円(税込)/おひとり

※団体申込は承っておりません。お一人ずつお申し込みをお願いいたします。

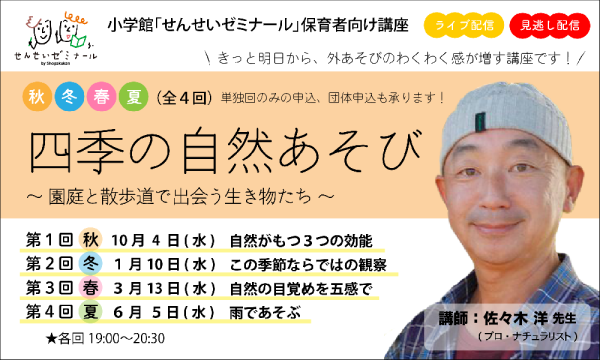

四季の自然あそび〜園庭と散歩道で出会う生き物たち〜(佐々木洋先生)【オンライン】※終了

【講師】佐々木洋先生(プロ・ナチュラリスト)

各地の園を訪れて、子どもと保育者に観察を通して、自然の面白さや不思議を伝えてきたプロ・ナチュラリスト、佐々木洋さんの連続オンライン講座です。

今回の講座では、園庭や町の散歩道で出会う花や生き物を中心に、その魅力や触れ合い方を解説します。

佐々木さんが長年撮りためて来た自然写真とともに、みなさんの記憶に残るようなよりすぐりのエピソードをお話しします。

生き物の名前を覚える必要はありません。しかしエピソードを知ると、それを子どもたちと一緒に観察して、自ずと名前も覚えてしまうかもしれません。

きっと明日から、外あそびのわくわく感が増す講座です。

【対象】

おもに保育者を対象とした講座ですが、どなたでも受講いただけます。

【開催日時・テーマ】

各回19:00~20:30

・第1回秋 2023年10月4日(水)

自然がもつ3つの効能 ※終了→関連記事(みんなの幼児と保育)

・第2回冬 2024年1月10日(水)

この季節ならではの観察 ※終了→関連記事(みんなの幼児と保育)

・第3回春 2024年3月13日(水)

自然の目覚めを五感で ※終了→関連記事(みんなの幼児と保育)

・第4回夏 2024年6月5日(水)

雨で遊ぶ

※↑各回のテーマをクリックしていただくとお申し込みページに遷移します。

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※各回、開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

個人申込 各回 2,200円(税込)/おひとり

団体申込 各回 5,500円(税込)/1園

※単独回のみの申込可。詳細は各お申し込みページでご確認ください。

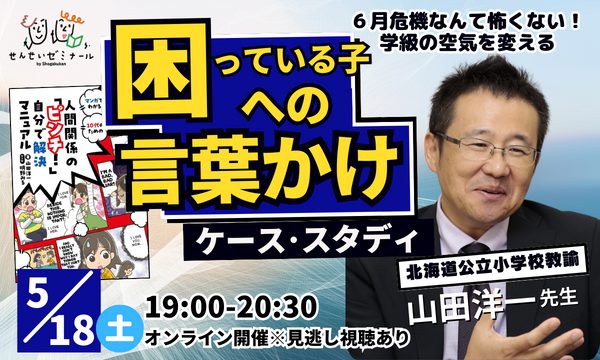

6月危機なんて怖くない!学級の空気を変える 困っている子への「言葉かけ」 ケース・スタディ(山田洋一先生)【オンライン】※終了

【講師】山田洋一先生(北海道公立小学校教諭)

5月の連休明け、なんとなく学級が落ち着かない時期、「子どもたちにかける言葉」を、もう一度考え直してみませんか?

講師は、最近立て続けに「愛のある言葉かけ」に関する著書を上梓した、山田洋一先生。誰もが知る学級経営に関する発信の第一人者です。

今回の講座は、学級での「困った場面」をとりあげ、各場面における言葉かけのケース・スタディとして、3部構成でお届けします。

第1部は「言葉かけのためのマインドセット講座」、第2部は「教師にとって困った場面での言葉かけ講座」。いずれも6月に向けてリアルに役立つ内容です。そして第3部は、子ども向けの最近著『人間関係のビンチ!自分で解決マニュアル』内のマンガをテキストとして活用した、「困っている子どもたちへの言葉かけ講座」。現在進行形で悩み、苦しんでいるあの子に、どんな言葉をかけてあげればよいのかを学びます。ぜひ一緒に、「言葉かけ」のバリエーションを広げましょう。

今回も2週間の見逃し配信付きですので、当日ご都合が悪い方も安心してお申し込みください。

【対象】

全国の学校の先生方、保護者の皆様、教育関係者の皆様のほか、どなたでもご参加いただけます。

【開催日時】

2024年 5月18日(土)19:00~20:30(90分)

【プログラム】(予定)

19:00~19:05 PART1(25分)

「愛のある言葉を発するための教師の在り方」︎︎

19:30~20:00 PART2(30分)

「教師にとって困った場面での言葉かけ ケース・スタディ」

20:00~20:30 PART3(30分)

「困っている子、苦しんでいる子への言葉かけ ケース・スタディ」

~「人間関係のピンチ!自分で解決マニュアル」」をテキストとして~

※リアルタイムで書き込んでいただいた参加者からのご質問にも時間の許す限りお答えいただきます。

【場所】

オンライン(Zoomミーティング)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】2,200円(税込)(税込)

※詳細はお申し込みページでご確認ください。

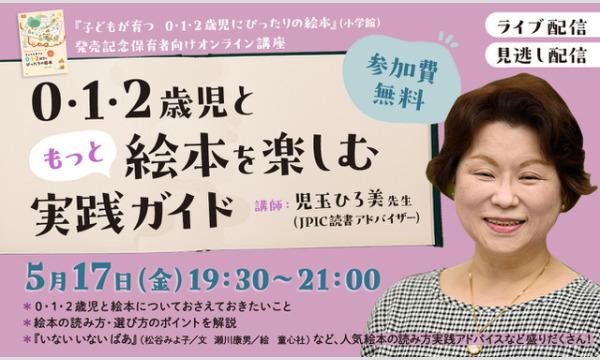

<無料講座>0・1・2歳児ともっと絵本を楽しむための実践講座(児玉ひろ美さん)【オンライン】※終了

【講師】児玉ひろ美さん(公立図書館司書・JPIC読書アドバイザー)

『子どもが育つ 0・1・2歳児にぴったりの絵本』の発売を記念して、著者の児玉ひろ美さん(JPIC読書アドバイザー)を講師に招いて無料オンライン講座を開催します。

この講座では、本著で紹介している0・1・2歳児に向けた絵本の読み方&選び方を、ポイントを絞ってわかりやすく解説。

ロングセラー絵本『いない いない ばあ』(松谷みよ子/文 瀬川康男/絵 童心社)をはじめとした0・1・2歳児にぴったりの絵本の読み方実践など、子どもたちとの絵本の時間に役立つヒントがいっぱいです。

全国の保育園・幼稚園、親子向けおはなし会などで読み聞かせを行っている児玉さんが体験した、絵本と子どもたちとのエピソードもたっぷり。

事前アンケートでの質問や、リアルタイムのチャット質問にも、時間の許す限りおこたえする予定です。

明日からの絵本の時間が、きっともっと楽しくなる講座です。

【関連書籍のご案内】

『子どもを育てる 0・1・2歳児にぴったりの絵本』(著/児玉ひろ美・小学館)

※タイトルをクリックすると書籍のご案内ページに遷移します。

【対象】

保育士、幼稚園教諭、保護者の方々のほか、絵本、子育てに関心のあるどなたでもご参加いただけます。

【開催日時】

2024年5月17日(金)19:30~21:00

【場所】オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から1週間の見逃し配信付きです。

【受講料】無料

※詳細はお申し込みページでご確認ください。

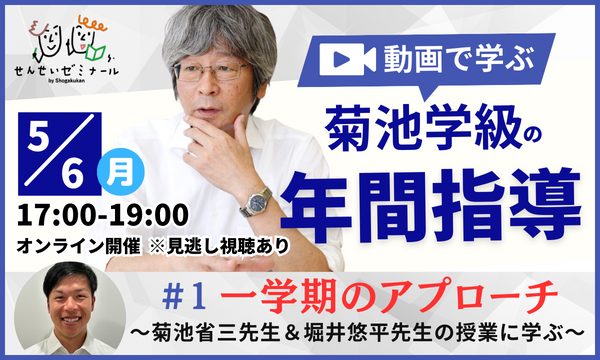

動画で学ぶ菊池学級の年間指導#1 一学期のアプローチ 〜菊池省三先生&堀井悠平先生の授業に学ぶ~【オンライン】※終了

【講師】菊池省三先生(教育実践研究家)

【ゲスト講師】堀井悠平先生(菊池道場徳島支部長)

過去にのべ600人以上の参加者を集め、トップクラスの人気を誇る、菊池省三先生のオンライン講座。今回から、菊池道場のエース級の先生をゲスト講師として招き、その授業動画から学ぶ新シリーズをお届けします。

第1回のゲスト講師は、菊池道場徳島支部長・堀井悠平先生です。

冒頭30分で菊池先生に、「この研修シリーズの目的と概要、今後のゲスト講師」「年間指導における一学期の位置づけと指導のポイント」について語っていただきます。

続く60分で、菊池先生と堀井悠平先生が4月に実践した実際の授業動画をストップモーション分析し、お二方の対談によって掘り下げていきます。

そして最後の25分は、参加者の先生方からのご質問に菊池先生、堀井先生に時間の許す限りお答えいただく、Q&Aタイム。

5月連休の最終日、豊かで刺激的な学びの時間をご一緒しましょう。2週間の見逃し配信付きで、当日ご都合が悪い方でも安心してお申し込みいただけます。

【対象】

全国の小学校の先生方、教育関係者の皆様

【開催日時】

2024年 5月6日(月)17:00~19:00(120分)

【プログラム】(予定)

17:00~17:05

趣旨説明、スケジュール説明

17:05~17:35

菊池省三先生 講座

「年間指導における一学期の位置づけと指導のポイント」

17:35~18:35

対談による授業動画分析 菊池省三先生×堀井悠平先生

「言葉の力を育む一学期の授業づくり」

18:35~19:00

参加者とつくるQ&Aタイム

※スケジュールや内容につきましては、一部変更になる場合もありますのでご了承ください。

【場所】

オンライン(Zoomミーティング)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】2,500円(税込)

※詳細はお申し込みページでご確認ください。

レッジョ・エミリアの乳幼児教育〜アトリエから子どもが見える〜(津田純佳さん)【オンライン】※終了しました

【講師】津田純佳さん(アトリエリスタ)

イタリア北部にあるレッジョ・エミリアは、世界の教育関係者が注目する先進の乳幼児教育発祥の地です。そこでは教育と市民活動はきわめて密につながっています。

講師の津田純佳さんは、現地に滞在して4年間学び、「レッジョ・チルドレン」メンバーとなりました。現在は日本を拠点に、全国の保育・教育機関、施設でアトリエリスタとして活躍しています。

アトリエリスタとは、さまざまな道具や素材が美しく備わっている「アトリエ」を中心に、子どもたちと探索や研究をし、記録し、ふりかえり、次のステップへの足がかりを考える専門家です。子どもたちの興味や驚きを共有してプロジェクトを行うのが第一義的な仕事です。そのためにはアトリエにとどまらず、園庭や森などに飛び出して一緒に冒険や探索を行います。津田さんはそれを「アトリエする」と表現します。

そんな津田さんの初めての単著『レッジョ・エミリアの乳幼児教育〜アトリエから子どもが見える』(小学館)の刊行を記念して、レッジョ・エミリアの教育の真髄を津田さんご本人からレクチャーいただくオンライン講座を企画しました。アトリエ活動から見えてくる子どもの姿はもちろん、レッジョの子ども理解、子どもとの距離感、市民としての生き方、哲学などたっぷりお話いただきます。

また今回の講座では、津田さんが日本で実践した「アトリエづくり」と「プロジェクト」の貴重な記録映像も上映します。映像クリエーターで、津田さんの夫であるルディ・オーランディーニさんが撮影したものです。彼は生まれつき耳が聞こえませんが、子どもや保育者たちの心の声を映像で捉えています。レッジョで生まれ、レッジョの教育を受けてきた彼が撮る美しい映像にも、どうぞご期待ください。

【関連書籍のご案内】

アトリエから子どもが見える『レッジョ・エミリアの乳幼児教育』(著/津田純佳・小学館)

※タイトルをクリックすると書籍のご案内ページに遷移します。

【対象】

保育園・幼稚園・こども園・小学校の先生、保護者、美術関係者など。保育・幼児教育、そしてレッジョ・エミリアの教育に関心のあるどなたでもご参加いただけます。

【開催日時】

2024年4月6日(土)19:00〜20:30

【場所】オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【受講料】

[個人申込]1,500円(税込)/1名

[団体申込]10,000円(税込)/1園

※詳細はお申し込みページでご確認ください。

~現場の子ども学~スペシャル企画「そうだ!愛子先生に聞いてみよう」(柴田愛子先生)【オンライン質問大会】※終了

【講師】柴田愛子先生(りんごの木子どもクラブ代表)

【聞き手】雨宮みなみさん(HoiClue編集長)

「りんごの木子どもクラブ」代表の柴田愛子先生による月イチのオンライン講座「現場の子ども学〜保育に効くビタミン剤〜」。2023年度、9回にわたりお届けしてきました本講座の「第1期」をしめくくる特別企画としてオンライン質問大会を開催します。

現場でがんばる皆さんの、日ごろのもやもやや悩み、わからないことを、愛子先生に直接ぶつけることのできるチャンスです。愛子先生に、時間の許す範囲で回答していただきます。

申し込み時に質問を送るのもよし、当日モニターを通して直接先生に聞いてみるのもよし。

先生のモットーは「すっぱりきっぱりわかりやすく」です。

いろいろな保育の考えがあるかもしれませんが、「私はこう考える」をまっすぐあなたに届けます(愛子先生)

1年間のふりかえりということで、質問は今年度実施した各回の講義テーマ(下記)に関連するものを優先しますが、基本的にどんな質問でも構いません。

第1回 子どもの見方〜私の基本姿勢

第2回 子ども同士のコミュニケーションの形

第3回 ルールはだれのもの 大人の常識・子どもの常識

第4回 ミーティングの土台づくり

第5回 みんなが楽しめる運動会って?

第6回 子どもたちの「あるある」どうしてる?

第7回 ちょっと困った子・気になる子をどうしましょう?

第8回 好きなことをとことんやり続けてみませんか?

第9回 保護者との関係はうまくいっていますか?

※これまでの講座をご覧になっていない方のために、期間限定で「みんなの幼児と保育」サイト内で各回の記録動画を配信しております。すでに受講されている方が不利益とならぬよう、有料での配信とさせていただいておりますこと、ご了承ください。

★過去の動画は下記リンク先で配信中!(期間限定・有料)

→現場の子ども学~保育に効くビタミン剤~|みんなの幼児と保育

【対象】

保育士、幼稚園教諭、小学校教師、保護者のほか、子育てに関心のあるどなたでもご参加いただけます。

【開催日時】

2024年3月26日(火) 19:00~20:30

【場所】

オンライン(Zoomミーティング)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】1,000円(税込)

※詳細はお申し込みページでご確認ください。

愛着障害のこどもが育つアプローチと保護者支援〜次年度への引き継ぎも考える〜(米澤好史先生・川上康則先生・藤原友和先生)【オンライン】※終了

【講師】

米澤好史先生(和歌山大学教育学部教授)

川上康則先生(東京都杉並区立済美養護学校教諭)

藤原友和先生(北海道公立小学校教諭)

【講師】

米澤好史先生(和歌山大学教育学部教授)

川上康則先生(東京都杉並区立済美養護学校教諭)

藤原友和先生(北海道公立小学校教諭)

【ファシリテーション・グラフィック】

小林雅哉先生(北海道公立小学校教諭)

近年、対応の重要性が叫ばれる「愛着障害」のこどもたち。「学級崩壊の原因になる」「対教師暴力の原因となる」「発達障害と混同して投薬してしまう」等、深刻で切実な状況に一石を投じるべく、2023年秋、計3回にわたり開催した研修会には、予想をはるかに超えて多くの方が参加され、熱いご感想をたくさんお寄せいただきました。

そこで2024年の2月18日、学びをさらに深めるための講座を開催します。

講師陣は、この分野の第一人者・米澤好史教授に加え、川上康則先生(特別支援学校担任)と藤原友和先生(公立小通常学級担任)。

こどもや保護者への具体的なアプローチと、次年度への引き継ぎについて掘り下げていきますが、初めてご参加いただく方にも分かりやすい講座です。

今回も研究✕特別支援教育の現場✕通常学級の現場、それぞれの視点がクロスし、新たな知見が生成する刺激的な場となります。拡大版で2時間半、年度末に向け、一緒に学びましょう。

保育園・幼稚園の先生方、保護者の皆様も大歓迎です。

【対象】

全国の学校・保育園・幼稚園の先生方、保護者の皆様、教育関係者の皆様

【開催日時】

2023年2月18日(日)19:30~22:00(150分)

【プログラム】※予定

・19:30~19:35

趣旨説明、スケジュール説明

・19:35~20:10

米澤先生講座「愛着修復 保護者への支援と引き継ぎのポイント」

・20:10~20:45

川上先生講座「家族が愛着障害と向き合うときの気持ちのつくり方と、それを支える関係者の立ち位置」

・20:45~21:20

藤原先生講座「チーム対応の具体と次年度への引き継ぎ」

・21:20~22:00

米澤先生×川上先生×藤原先生 鼎談「引き継ぎ&保護者との連携、何が必須なのか」

※リアルタイムで書き込んでいただいた参加者からのご質問にも時間の許す限りお答えいただきます。

【場所】オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

3,500円(税込)/おひとり

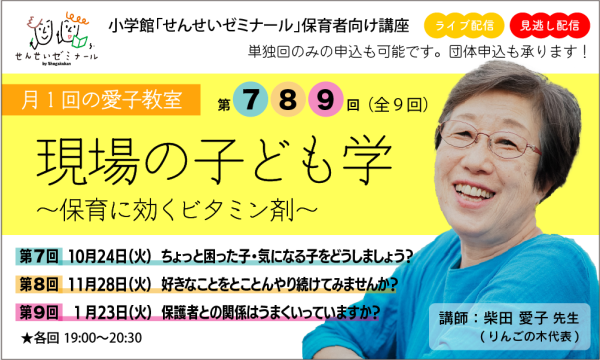

現場の子ども学~保育に効くビタミン剤~(柴田愛子先生)※終了

【講師】柴田愛子先生(りんごの木代表)

「りんごの木子どもクラブ」代表の柴田愛子先生による連続オンライン講座です。

愛子先生が仲間と手探りで始めた「りんごの木子どもクラブ」では、「子どもはどう育とうとしているのか」を知ることを大切に、子どもの視点に立って子どもの気持ちに共感し、子どもと一緒に遊んで仲間になろうとします。そんな保育の姿勢が共感を生み、多くの保育者・保護者から支持されています。

しかしそんな愛子先生も、過去にはさまざまな保育観に翻弄されたことがあったとのこと。本セミナーでは、愛子先生が一つひとつ考え、実践を積み重ね、現在の姿勢に至るまでのエピソードを、たくさんご紹介いただきます。

「これが唯一の正しい考えというわけではありません。たくさん悩んできたひとりの保育者の保育観を、参加者のみなさんと共有し、考えるきっかけになるといいと思っています。」(柴田愛子先生)

愛子先生のお話を聞いているだけで、自然と元気が湧いてきます。子どもを保育をもっと楽しむための月1回のビタミン剤「愛子教室」。聞き手役は、Webメディア「HoiClue」編集長の雨宮みなみさん。どうぞお楽しみに!

※りんごの木子どもクラブ:1982年創立の「子どもの心に寄り添う保育」をモットーにした「小さな幼稚園」。1歳児は親子で、2歳から就学前までの子ども、さらに小学生も通っている。現在3か所の教室で、それぞれ得意分野をもつ保育者たちが、夢をもって子どもとともに活動している。

【対象】

おもに保育者を対象とした講座ですが、どなたでも受講いただけます。

【開催日時・テーマ】

各回19:00~20:30

・第1回 3月28日(火)子どものみかた~私の基本姿勢〜 ※終了

・第2回 4月25日(火)子ども同士のコミュニケーションの形 ※終了

・第3回 5月23日(火)ルールはだれのもの 大人の常識・子どもの常識 ※終了

・第4回 6月27日(火)ミーティングの土台づくり ※特別ゲスト:青山 誠さん ※終了

・第5回 7月25日(火)みんなが楽しめる運動会って?※終了

・第6回 9月26日(火)子どもたちの「あるある」どうしてる?※終了

・第7回 10 月24 日(火)ちょっと困った子・気になる子をどうしましょう?※終了

・第8回 11 月28 日(火)好きなことをとことんやり続けてみませんか?※終了

・第9回 2024 年1 月23 日(火)保護者との関係はうまくいっていますか?※終了

★ 全9回予定。

※↑各回のテーマをクリックしていただくとお申し込みページに遷移します。

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※各回、開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

個人申込 各回 2,200円(税込)/おひとり

団体申込 各回 5,500円(税込)/1園

※詳細は各お申し込みページでご確認ください。

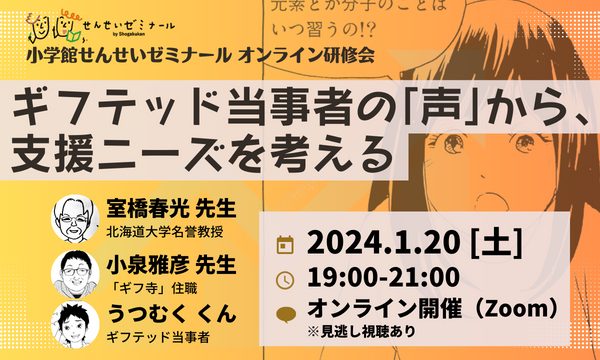

ギフテッド当事者の「声」から、支援ニーズを考える(室橋春光先生・小泉雅彦先生・うつむくくん)※終了

【講師】

室橋春光 先生(北海道大学名誉教授・教育学博士)

小泉雅彦 先生(ギフ寺住職)

うつむく くん(ギフテッド当事者・ギフ寺副住職)

やみふね くん(ギフテッド当事者)

ギフテッドの子どもたちへの教育や支援のあり方は、近年、多くの人々の注目を集め、様々な議論が展開されています。文部科学省も今年度から正式に予算をつけ、支援事業を開始しました。特殊な能力をもつゆえに、生きづらさを抱えた子どもたち――。その生きづらさや学校への違和感を理解するためには、まずは当事者たちの「声」に耳を傾ける必要があります。いまだ明確な定義がないゆえに、学校現場での姿や、その苦しみが見えにくい彼ら・彼女への「合理的配慮」をどう考えていけばよいのか。

この研修会で、一緒に考えてみませんか?

講師陣は、発売中の新刊『ギフテッド応援ブック』(小学館)制作チームの中核を担った実践者にして研究者、小泉雅彦先生と、その師匠であり発達障害や特別支援教育、ギフテッドについての研究を蓄積してこられた室橋春光先生。さらには当事者代表として、小泉先生が10年以上にわたり運営してこられた当事者のための居場所「ギフ寺」の副住職である、うつむくくんにご登壇いただきます。うつむくくんによる、学校現場の課題についての率直かつ建設的な指摘に、ぜひ一緒に耳を傾けましょう。

【プログラム予定】

・19:00~ 趣旨説明、スケジュール説明

・19:05~ DVD「私たちの秘密基地~ギフ寺が問いかけるもの」部分上映

・19:25~ 小泉雅彦先生 講座 「ギフ寺で一体、何が起きていたのか」

・19:45~ 室橋春光先生 講座 「当事者の声に基づいた臨床研究とその成果」

・20:05~ 座談会 室橋春光先生 × 小泉雅彦先生 × うつむくくん × やみふねくん「保護者と学校現場は、何をどう変えるべきなのか」

【対象】

全国の学校・保育園・幼稚園の先生方、保護者の皆様

【開催日時】

2024年1月20日(土)19:00~21:00

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】3,000円(税込)

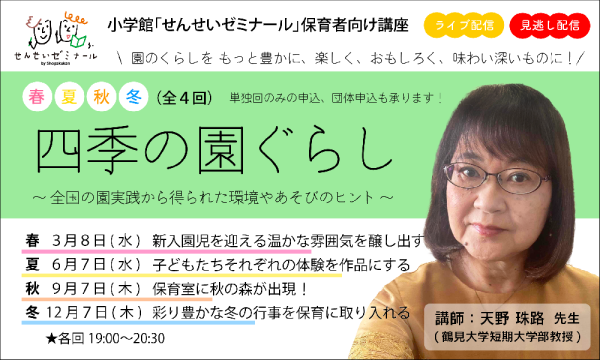

四季の園ぐらし〜全国の園実践から得られた環境やあそびのヒント〜(天野珠路先生)※終了→関連記事あり

【講師】天野珠路先生(鶴見大学短期大学部教授)

現場経験者として、また指導者として、多い時には年間400もの園を訪問してきた天野珠路先生。

多くの園を訪れる中、とくに印象に残っているのは、季節感のある園暮らしの工夫だといいます。

この講座は天野先生に、環境構成、あそび、製作、絵本、食などについて、実際の記録をご紹介いただきながら語っていただきます。すぐに取り入れられるヒント満載のオンライン実用講座です。

「私たちのまわりには、四季折々の自然があり、季節感あふれる暮らしがあります。旬の味があり、美しい風景が広がり、季節の香りがあります。園での子どもたちの生活や遊びにもそんな自然が取り入れられ、彩りが添えられるばかりでなく、子どもの感性や探求心が育まれていることでしょう。また、年中行事を通して文化や伝統が継承されていきます。関連するものを作ったり、飾ったり、味わったりしながら園生活に潤いを与えていきたいものです。そのための手立てやすべを楽しく身につけていきましょう。子どもと保育者の園暮らしがもっと豊かに、楽しく、おもしろく、味わい深いものになりますように。」(天野珠路先生)

【対象】

おもに保育者を対象とした講座ですが、どなたでも受講いただけます。

【開催日時・テーマ】

各回19:00~20:30

・春 3月8日(水)

新入園児を迎える温かな雰囲気を醸し出す ※終了

→関連記事(みんなの幼児と保育)

・夏 6月7日(水)

子どもたちそれぞれの体験を作品にする ※終了

→関連記事(みんなの幼児と保育)

・秋 9月7日(木)

保育室に秋の森が出現!※終了

→関連記事(みんなの幼児と保育)

・冬 12月7日(木)

彩り豊かな冬の行事を保育に取り入れる ※終了

→関連記事(みんなの幼児と保育)

※↑各回のテーマをクリックしていただくとお申し込みページに遷移します。

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※各回、開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

個人申込 各回 2,200円(税込)/おひとり

団体申込 各回 5,500円(税込)/1園

※詳細は各お申し込みページでご確認ください。

小学生と関わる先生のための「あかるい性教育」のススメ(山分ネルソン先生×田中まゆ先生)【オンライン】※終了

【講師】

山分ネルソン先生(産婦人科医)

田中まゆ先生(助産師/思春期保健相談士)

「赤ちゃんはどうしたらできるの」という子どもからの質問に、どう答えますか? 何をどこまでどのように伝えればいいのかわからず、どうしても身構えてしまいがちな「児童の性教育」のコツやポイントについて、学校での講演活動も多い産婦人科医の山分ネルソン先生と助産師/思春期保健相談士の田中まゆさんに教えていただきましょう。

マレーシア出身のネルソン先生は、日本における性教育のネガティブなイメージ、暗い話しかしてはいけないという固定観念のようなものに疑問を感じてきたといいます。そして性教育はこわくない、もっと堅苦しさを排除して明るくできると語ります。

助産師として病院に勤務しながら、学校での講演や保護者向けの講座・SNSでの情報発信などの活動をとおして性教育の啓蒙を続けている田中まゆさんは、子どもが大人へ成長する過程で知っておいてほしい大切な知識を、大人がきちんと習得する必要性を訴えています。

小学生と関わる先生を対象にしたこの90分のオンライン講演では、主に小学生に対する性教育を対象に、なぜ必要なのか、いつから必要なのか、どこに壁があるのか、どう伝えればいいのか、などについてたっぷりお話いただきます。受講を通して、従来の性教育のイメージが大きく変わるはずです。

【山分ネルソン先生より】日本の『性教育』に対する大きな誤解は、『性教育』=『Sexを教える』と『勘違い』していることです。小さい子に性教育する=sex のことを教えてしまうという先入観を持たれ、『寝る子を起こすな』という考え方で、学校では性教育のことをタブー視してしまいます。そのため、保護者も教育委員会も『性教育』のことに対して過剰に反応してしまい、その結果、一番辛い思いをされるのが、保護者と教育委員会に挟まれている教師の先生方である。そんな状況なのではないでしょうか。実際に、幼児や児童に性を教える時の『表現』や『言葉遣い』にはコツがあります。これらのコツが分かれば、子どもたちにも適切な性教育を教えることができると同時に、保護者や教育委員会とのトラブルも軽減・回避できるのです。正しいコツが分かれば、性教育は『怖くない』です。それは先生方だけでなく保護者の皆さんにとっても有益なはずです。そのコツを田中まゆさんとともに伝授させて頂きます。

【田中まゆ先生より】近年、子どもを取り巻く大人や世間的にも、性教育に対する関心の高まりを感じるようになってきました。しかし一方で、従来のイメージによる特有のやりにくさや、いざとなると何をどう伝えれば分からない、といった困惑の声も多く聞かれます。子ども達に対して伝えるべきことは何なのか?大人はどんな心構えが必要なのか?まずは性教育そのものの認識をアップデートすることで、子ども達に伝えたい軸が見えてくるでしょう。実践に繋げられる知識や対応のポイントを、分かりやすくお伝えします。

※リアルタイムで書き込んでいただいた参加者からのご質問にも時間の許す限りお答えいただきます。

【対象】

全国の学校の先生方(とくに小学校の先生)、児童館や学童の支援員さんやスタッフ、保育者、教育関係者、保護者、児童の性教育に関心のある全ての方

【開催日時】

2023年12月13日(水)19:00~20:30

【場所】オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

2,500円(税込)/おひとり

学校の先生のためのニュースリテラシー入門~テレビの裏側、ニュースの裏側~(春川正明先生)【オンライン】※終了

【講師】春川正明先生(元読売テレビ解説委員長)

テレビを通じて日々伝えられるニュースには「裏の事情」があります。なぜそのニュースがトップに報じられるのか、なぜ同じネタばかりが報じられるのか。なぜその人がコメンテーターなのか。その仕組みや事情を知ることが、現代を生きる我々にとっての「ニュース・リテラシー」能力を高めることに直結します。

学校での授業を通して日々子どもたちに影響を与える教師だからこそ身につけておきたいニュースとの付き合い方の基本を、このセミナーを通して学びましょう。探究学習のヒントが得られるかもしれません。

講師は、読売テレビで報道記者、報道番組プロデューサー、報道局解説委員長を歴任し、人気番組「情報ライブ ミヤネ屋」でのコメンテーターとしても活躍した春川正明さん。テレビ報道の裏の事情を知り尽くした春川さんから直々に、ニュースの裏側、テレビの裏側についてたっぷり語っていただきます。

テレビでは話せない情報番組やニュース報道の裏話を交えつつ、情報への正しい向き合い方、そして意見・価値感の多様性を子どもたちにどう示していけば良いのか等、お話いただく予定です。教師としてだけでなく、イチ社会人としても知っておきたい現代社会の基礎素養を学ぶ90分。目からウロコが落ちること請け合いです。

【春川正明先生より】若者がテレビを見ないと言われる中で、小学生や中学生の多くもまた、テレビを見ないし新聞も読んでいないことでしょう。ましてやニュースとなるとハードルが高くなる。それでも世の中を知り良くするために、ニュースを見ること、知ることは、これからの社会を担っていく子どもたちにとって大切な営みであるはずです。

私は子どもたちにニュースの見方を学んでもらう前提として、まず先生方のニュース・リテラシーを高めることが重要だと思っています。ニュースを日々伝え続けているテレビ局の報道現場では、ニュースをどう選び、どう伝えているのか。テレビ報道で35年以上働いてきた経験からテレビの裏側、ニュースの裏側をお伝えしたいと思います。

※リアルタイムで書き込んでいただいた参加者からのご質問にも時間の許す限りお答えいただきます。

【対象】

全国の学校の先生方だけでなく、児童館や学童の先生方、教育関係者、保護者、情報教育に関心のある方など、どなたでも参加いただけます。

【開催日時】

2023年12月1日(金)19:00~20:30

【場所】オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

2,500円(税込)/おひとり

【無料トークイベント】子どもが中心の「共主体」の保育へ(おおえだけいこさん)【オンライン】※終了

【講師】おおえだけいこ さん(『子どもが中心の「共主体」の保育へ 』著者)

2023年9月13日発売、好評を得ている書籍『子どもが中心の「共主体」の保育へ 』(監修・大豆生田啓友/著・おおえだけいこ/小学館)の著者、おおえだけいこさんによる一夜限りのライブ講座です。

子どもの「主体」ってどういうこと? 「共主体」って何? いまなぜ「共主体」の保育なのか? などを自筆のイラストを交えながらお話します。

書籍の監修者である大豆生田啓友先生も動画で登場予定です!

新しいキーワード「共主体」で保育について一緒に考えてみませんか?

【対象】

おもに保育者を対象とした講座ですが、どなたでも受講いただけます。

【開催日時】

11月24日(金) 19:30~20:15

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです(追記)

【参加費】無料

ピッコロと「10の姿」〜しあわせをつくる子どもたち〜(中島久美子先生)【オンライン】※終了

【講師】中島久美子先生(森のピッコロようちえん代表)

山梨県北杜市にある「森のピッコロようちえん」。自然の中で保育がしたい、自分で考える子どもを育てたい――そう思ったひとりの保育者・中島久美子先生が、園舎も園庭もなく保育をスタートしてから16年。いまでは全国から数多くの視察者が訪れる園となりました。

保育のプロである視察者は何を見たくてピッコロを訪れるのでしょうか。ユニークな実践でしょうか。森のなかでの子どもたちの笑顔でしょうか。それを支える保育の理念でしょうか。

この全3回予定の連続講座では、森のピッコロようちえん代表の中島久美子先生に、ピッコロの保育について、いろいろな角度からお話いただきます。

中島先生は、指針・要領の「幼児期までに育ってほしい10の姿」を見て、ピッコロの子どもたちの姿と重なる部分が多いことに驚いたと言います。そこで今回、「10の姿」のいくつかの項目を補助線として、ピッコロの子どもたちのさまざまなエピソードをお話しいただきます。

中島先生初めての「保育者向け連続講座」です。どうぞお楽しみに!

【対象】

おもに保育者を対象とした講座ですが、どなたでも受講いただけます。

【開催日時・テーマ】

各回19:00~20:30

・第1回 2023年9月12日(火)ピッコロでのケンカの仲裁 ※終了

・第2回 2023年10月17日(火)「感性」が一番大事 ※終了

・第3回 2023年11月14日(火)※終了

※↑各回のテーマをクリックしていただくとお申し込みページに遷移します。

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※各回、開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

個人申込 各回 2,200円(税込)/おひとり

団体申込 各回 5,500円(税込)/1園

※単独回のみの申込可。詳細は各お申し込みページでご確認ください。

▼ 映画「life ライフ〜ピッコロと森のかみさま〜」予告編

山梨県北杜市にある「森のようちえんピッコロ」は、自然の中で保育がしたい、自分で考える子どもを育てたい――そう思ったひとりの保育者・中島久美子さんが、2007年に園舎も園庭もなくスタートした、小さな自主運営の森のようちえんです。そして、その「いま」を美しい映像とともに記録したのが、ドキュメンタリー映画『lifeライフ~ピッコロと森のかみさま~』(筒井勝彦・監督)です。ピッコロの子どもたちは日々、自然の中で遊び、さまざまな体験や思いを共有して過ごします。それぞれの子どもたちの行動にどんな意味があるのでしょうか、また保育者や保護者は何を思い、子どもたちにどう寄り添うのでしょうか。保育のありかたについて立ち止まって考えさせられる、保育者必見の映画です。

▶︎ 映画「life ライフ〜ピッコロと森のかみさま〜」全編視聴はこちら

愛着障害のこどもが育つチーム対応~教育現場で、何から始めるのか~(米澤好史先生×川上康則先生×藤原友和先生)【オンライン】※終了

【講師】

米澤好史先生(和歌山大学教育学部教授)

川上康則先生(東京都杉並区立済美養護学校教諭)

藤原友和先生(北海道公立小学校教諭)

【ファシリテーション・グラフィック】

小林雅哉先生(北海道公立小学校教諭)

近年、対応の重要性が叫ばれる「愛着障害」のこどもたち。その未来を幸福なものにするためには、現場での人的リソース確保と、教職員が一丸となったチーム対応が必要です。

「学級崩壊の原因になる」「対教師暴力の原因となる」等、深刻かつ切実な状況に一石を投じるべく、今年9月2日・9日の2回にわたり開催した研修会には、予想をはるかに上回るたくさんの方が参加され、肯定的なフィードバックをいただきました。

そこでこの秋、その学びをさらに深めるための講座を開催します。

講師陣は前回と同じく、愛着障害研究の第一人者・米澤好史教授に加え、教育現場代表として、川上康則先生(特別支援学校担任)と藤原友和先生(公立小通常学級担任)。今回は愛着修復のための具体的なアプローチについて、さらに深く掘り下げていきますが、初めてご参加いただく方にも分かりやすい講座になる予定です。

研究、特別支援教育の現場、通常学級の現場、それぞれの視点がクロスし、新たな知見が生成する場となるはずです。今回はたっぷり2時間半。秋の夜長を一緒に学びましょう。

【対象】

全国の学校・保育園・幼稚園の先生方、保護者の皆様、教育関係者の皆様

【開催日時】

2023年11月11日(土)19:30~22:00

【プログラム予定】

・19:30~19:35

趣旨説明、スケジュール説明

・19:35~20:05

米澤先生講座「愛着修復プログラム 実践のポイント」

・20:05~20:35

川上先生講座「『先手の支援』の具体と、感情の発達を支えるアプローチ」

・20:35~21:05

藤原先生講座「キーパーソンの仕事と支援のためのチームビルディング」

・21:05~22:00

米澤先生×川上先生×藤原先生 鼎談「現場での支援、まず何から始めればよいのか」

※リアルタイムで書き込んでいただいた参加者からのご質問にも時間の許す限りお答えいただきます。

【場所】オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

3,500円(税込)/おひとり

愛着障害のこどもを育てるアプローチ(講師:米澤好史先生×川上康則先生×藤原友和先生)【オンライン講座】※終了

【講師】米澤好史 先生(和歌山大学教育学部教授)、川上康則 先生(東京都杉並区立済美養護学校教諭)、藤原友和 先生(北海道公立小学校教諭)

【ファシリテーション・グラフィック】小林雅哉 先生(北海道公立小学校教諭)

近年、教育現場での認知が進み、対応の重要性が論じられることが多い「愛着障害」のこどもたち。「学級崩壊の原因となる」「対教師暴力につながる」「発達障害と混同して投薬してしまう」…等々、深刻かつ切実な課題をはらんでおり、現場としては「どんな情報でも学びたい」という状況が続いています。

そこで今回は、愛着障害研究の第一人者・米澤好史教授に加え、学校現場代表として、川上康則先生と藤原友和先生をお招きし、全2回の講座を開催します。

第1回で愛着障害に関する基礎知識と現場の課題を整理、第2回でチーム対応を含めた具体的なアプローチについて考えていきます。

研究、特別支援教育の現場、通常学級の現場、それぞれの視点がクロスする刺激的かつ実用的な学びの場となります。夏休み明けの正念場に向けて、ぜひ一緒に学びましょう。

【対象】

全国の学校の先生方、保育士の皆様、保護者の皆様、教育関係者の皆様

【開催日時・テーマ】全2回、各回19:00~20:30

・第1回:2023年9月2日(土)

「愛着障害のこどもたち、知るべきことと課題の整理」(論点整理編)

・第2回:2023年9月9日(土)

「愛着障害のこどもたちを幸せにするアプローチ」(実践編)

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

2回セット5,500円(税込)/おひとり

※2回セットでのお申し込みのみ。各回ごとの分売はしておりません。

教員&保育者のスキルを活かせる 無理しない社会貢献《プロボノ》の始め方(講師:嵯峨生馬さん)【オンライン講座】※終了

【講師】嵯峨生馬さん(認定NPO法人 サービスグラント代表理事)

【対談】上村彰子さん(ライター・翻訳者)

先生としてのスキルを活かして社会貢献!

無理なく取り組む方法とは?

専門家がプロボノの楽しみと始め方のコツを伝えます!

近年注目を集めている、「プロボノ」という言葉をご存知ですか?

プロボノとは「社会的・公共的な目的のために、自らの職業を通じて培ったスキルや知識を活かして取り組むボランティア」のこと。異職種の人たちとの交流の機会として、また、定年退職や出産等、人生の転機に新たな生きがいや人間関係を見つける機会としておすすめの社会貢献活動です。

今回の講師は、多様な社会課題の解決に取り組む各種団体を対象に、プロボノによるプロジェクト型支援をコーディネートしているNPO、サービスグラント代表理事の嵯峨生馬さん。「そもそもプロボノって何?」「教員や保育士の越境学習としてのプロボノ」「学校の課題やニーズを保護者や地域に発信するためのプロボノの可能性」といったテーマで語っていただきます。

後半では、嵯峨さん監修の単行本『マンガでわかる ちょこっと社会貢献―自分を活かせるプロボノ、始めてみませんか?』の著者・上村彰子さんとの対談で、「無理しない社会貢献の楽しみ」について掘り下げていきます。

この夏休み、先生としての「もう一つの生きがい」を見つける方法について一緒に考えてみませんか?

【対象】

全国の学校の先生方、保育士、幼稚園教諭、認定こども園の先生方、教育関係者の皆様、社会貢献やプロボノ活動に関心のある全ての方

【開催日時】

2023年8月5日(土)19:00~20:30

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

2,200円(税込)/おひとり

教育界のレジェンド鈴木恵子先生対面ライブ限定講座【会場講座】※終了

【講師】鈴木惠子(元静岡県公立小学校教諭)

温かく、生き生きと学ぶ子供たちの姿に魅了され、かつてその後姿を追い求めた先生方が全国にいた鈴木惠子先生。子供たちが伸び伸びと自分を開示、表現していくその授業は、授業名人と称された故・有田和正先生から、「日本一の授業」と評されました。

今回の講座は、そんな教育界のレジェンドを講師としてお招きし、対面ライブ限定(オンライン中継無し)で開催します。

特筆すべきコンテンツは、現役時代の鈴木学級の生き生きとした学びの姿を記録した未公開授業動画の上映。その動画をもとに「子供ファーストの授業」「心を育てる学級づくり」についてたっぷりとお話しいただきます。

さらに今回、参加者との懇談&質問タイムも長めに設定しました。

きっと後に「伝説の240分」と呼ばれる講座になるはずです。

春休みの1日、ぜひ一緒に学びましょう。

【対象】

全国の学校の先生方、保護者の皆様、教育関係者の皆様

【開催日時】

2023年3月25日(土)13:00 ~ 17:05

(当日の予定プログラム)

・12:20 開場

・13:00~ 主催者による「はじめのご挨拶」と「スケジュール説明」

・13:05~ 鈴木惠子先生の未公開授業動画上映&講座1「子供ファーストの授業」(計70分)

・14:15~ (10分休憩)

・14:25~ 講座2「心を育てる学級づくり」(90分)

・15:55~ (10分休憩)

・16:05~ 鈴木先生と参加者との懇談&質問タイム(55分)

・17:00~ おわりのご挨拶

【場所】

小学館 講堂

所在地:東京都千代田区一ツ橋2-3-1

最寄駅:都営三田線/都営新宿線/東京メトロ半蔵門線「神保町」駅 A8出口 直結

【参加費】

4,950円 (税込)

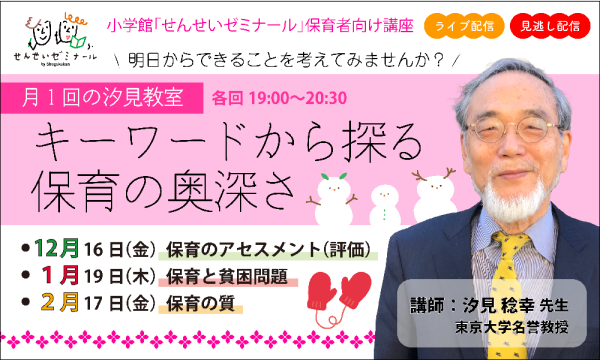

月1回の汐見教室「キーワードから探る保育の奥深さ」【オンライン講座】

※終了→動画公開中

【講師】汐見稔幸先生(東京大学名誉教授)

汐見稔幸先生による月1回のオンライン講座です。各回ごとのキーワードを入り口に、汐見先生の講義+聞き手との対話を組み合わせて、保育の根本を考えます。講座の中で「知れば知るほどわからない…」「考えれば考えるほどわからない…」と思うことがあるかもしれません。しかしそれは最初の「わからない」とは違うもの。汐見先生のお話を通して、保育という営みの底の深さに感動できるはずです。

聞き手役は、あそびうた作家の福田翔さんと、せんせいゼミナール事務局スタッフの小野寺裕美がつとめます。毎月1回、ご自宅からオンラインで、いっしょに学びの時間を過ごしませんか。

★ 続けての受講をおすすめします。

★ 各回ごとのお申し込みも可能です。

【対象】

おもに保育者を対象とした講座ですが、どなたでも受講いただけます。

【開催日時・キーワード】

毎月第3金曜日19:00~20:30

第1回/2022年3月18日(金)「子ども理解」 →「みんなの幼児と保育」にて動画公開中!

第2回/2022年4月15日(金)「環境」

第3回/2022年5月20日(金)「主体性」

第4回/2022年6月17日(金)「10の姿」

第5回/2022年7月15日(金)「協同性、道徳性、思考力など」

第6回/2022年8月19日(金)「保幼小連携」

第7回/2022年9月15日(木)「同僚性(人間関係)」

第8回/2022年10月21日(金)「子どもの権利(「こども基本法」「こども家庭庁」にからめて)」

第9回/2022年11月18日(金)「非認知能力」

第10回/2022年12月16日(金)「保育のアセスメント(評価)」

第11回/2023年1月19日(木)「保育と貧困問題」

第12回/2023年2月17日(金)「保育の質」

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※各回、開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

個人申込 各回 2,200円(税込)/おひとり

団体申込 各回 5,500円(税込)/1園

※詳細は各お申し込みページでご確認ください。

もっと知りたい0・1・2歳児の保育〜東京家政大学ナースリールームの実践より〜【オンライン講座】

※終了→動画公開中

【講師】工藤佳代子先生(東京家政大学ナースリールーム施設長)

東京家政大学ナースリールームでは、子どもをよく観ることから保育をはじめます。「こうするとうまくいく」「こうすれば楽しめるはず」など、保育者の思いが先行してしまいがちな保育に対して、「この子の本当の願いはどこにあるのだろう」「この子はいま何を感じているのだろう」と一人ひとり、それぞれの個性や発育に合わせた保育を実践しています。

この講座は、東京家政大学ナースリールーム施設長の工藤佳代子先生を講師にお迎えし、ナースリーの子どもたちの微笑ましくも意味深いエピソードを伺いながら、あらためて乳幼児の心身の育ちや行動に着目し、その受けとめ方や向き合い方を考える月1回のオンライン講座です。

※東京家政大学ナースリールームとは…東京家政大学板橋キャンパス(東京都板橋区)内にある事業所内保育所の機能を備えた認可保育所。木々に囲まれたキャンパスの中、0〜3歳の子どもたちが過ごしています。★ 続けての受講をおすすめします。

★ 各回ごとのお申し込みも可能です。

【対象】

保育士、幼稚園教諭、保護者の方々ほか、どなたでもご参加いただけます。

【開催日時・テーマ】

各回19:00~20:30

1.2022年5月16日(月)「保育園でのくらし」→「みんなの幼児と保育」にて動画公開中!

2.2022年6月13日(月)「保護者との関わり」

3.2022年7月11日(月)「夏の過ごし方」

4.2022年9月5日(月)「戸外で過ごす」

5.2022年10月17日(月)「食べること」

6.2022年11月14日(月)「友だち」

7.2022年12月19日(月)「環境 〜環境で子どもの遊びが変わる〜」

8.2023年1月16日(月) 「表現〜子どもが表現するとき、それは心が動いているとき〜」

9.2023年2月20日(月)「保育の魅力 〜現場の役割と可能性〜」

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※各回、開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

個人申込 各回 2,200円(税込)/おひとり

団体申込 各回 5,500円(税込)/1園

※詳細は各お申し込みページでご確認ください。

不親切教師に学ぶ 本当に親切な学級づくり【オンライン講座】※終了

【講師】松尾英明 先生(千葉県公立小学校教諭)

【講師兼ファシリテーター】藤原友和 先生(北海道公立小学校教諭)

【ファシリテーショングラフィック】小林雅哉 先生(北海道公立小学校教諭)

SNS、テレビ等で大論争を巻き起こしている話題の教育書『不親切教師のススメ』。今回はその著者である松尾英明先生から学びます。

松尾先生の言う「不親切教師」は、主体的・自律的・協働的に学べる自治的な学級づくりを前提としています。「不親切」だからこそ子供が育ち、徐々に教師が存在感を消していける学級づくりには、年度当初からの意図的かつ細やかな関わりがあります。

そんな「不親切教師」になるために一番大切なことは何か? 藤原先生との対談で掘り下げていきます。年明け、そして来年度に向けて、冬休みに一緒に学びましょう。

【対象】

全国の学校の先生方、保護者の皆様、教育関係者の皆様

【開催日時】

2022年12月26日(月) 19:30~21:00

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

2,000円(税込)

子どもが対話する保育 「サークルタイム」のすすめ【オンライン講座】※終了

【講師】大豆生田啓友先生(玉川大学教育学部教授)、豪田トモさん(映画『こどもかいぎ』監督)

輪になって「かいぎ」をする保育園の1年を追ったドキュメンタリー映画「こどもかいぎ」(監督・豪田トモ監督/ナレーション・糸井重里/2022)の公開・広まりも手伝って、いま、「対話する保育」(サークルタイム)が注目されています。

今回のオンライン講座は、”保育における対話の大切さ”に以前から着目し、「りんごの木子どもクラブ」をはじめ、たくさんの先進例を見てきた大豆生田啓友先生に、サークルタイムの保育的な意味や作り方などを語っていただきます。

前半は映画「こどもかいぎ」の監督である豪田トモさんをお迎えしての対談。後半は大豆生田先生の講演です。

「子ども同士、子どもと大人、大人同士が、保育のあらゆる場面で対話することが大事で、対話を保育の中心にもってくると、保育観・子ども観ががらりと変わりますよ」(大豆生田先生)

今年の保育の振り返り、来年の取り組みのきっかけ作りとして、ぜひ一緒に考えてみましょう。

【対象】

保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、教育関係者、保護者の方、ほかどなたでも受講いただけます。

【開催日時】

2022年12月17日(土)14:00~16:00

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

個人申込 各回 2,200円(税込)/おひとり

団体申込 各回 5,500円(税込)/1園

※詳細は各お申し込みページでご確認ください。

映画「 Life ライフ〜ピッコロと森のかみさま〜」オンライン対談「大事なことはあとからわかる」【オンライン講座】※終了

【講師】中島久美子先生(森のようちえんピッコロ代表)、天野珠路先生(鶴見大学短期大学部教授)

今年2月に開催した本映画のオンライン上映会&中島久美子先生トークイベントは大好評で、その後も中島先生の話をもっと聞きたいという声が多く届きました。そこで今回、あらためて鶴見大学短期大学部教授の天野珠路先生を聞き手に、映画の中の印象的なシーンを抜き出しつつ、対談形式で深掘りする特別なオンライン対談を企画いたしました。

ご自宅からオンライン(Zoom)で気軽にご参加いただけます。秋も深まる11月の夜、いっしょに中島先生のお話にじっくりと耳を傾けましょう。

★見逃し配信付きです。

★映画本編は別ページにて有料配信中です。事前にご覧いただいてからの参加をお勧めします。

【対象】

保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、教育関係者、保護者の方、ほかどなたでも受講いただけます。

【開催日時】

2022年11月21日(月)19:00~ 21:00

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

2,200円(税込)

▼ 映画本編&前回のトークはこちらで有料配信中です(税込600円)

映画『Lifeライフ〜ピッコロと森のかみさま〜』本編映像+中島久美子先生アフタートーク

★ 事前にご覧になってからの参加をお勧めします。

いじめトラブルからの保護者大炎上!を防ぐ対応術【オンライン講座】※終了

【講師】千葉孝司先生(公立中学校教諭)

【ファシリテーター】藤原友和(公立小学校教諭)

いじめトラブルへの不適切な対応により、被害者・加害者双方の保護者が学校に敵対し、教職員も子供たちも大きなダメージを負ってしまうケースがあります。本講座では、そうしたケースについて分析し、トラブル拡大を防ぎ子供たちや同僚・学校を守るための適切な対応について考えていきます。

講師は、いじめ・不登校対応の第一人者、千葉孝司先生。ファシリテーション名人の藤原友和先生とともに、豊かな学びの時間を創出します。

秋の夜長の90分、自分自身を守るためにも、ぜひ一緒に学びましょう。

【対象】

全国の学校の先生方、教育関係者、保護者の方、ほかどなたでも受講いただけます。

【開催日時】

2022年11月5日(土) 20:00~21:30

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

2,000円(税込)

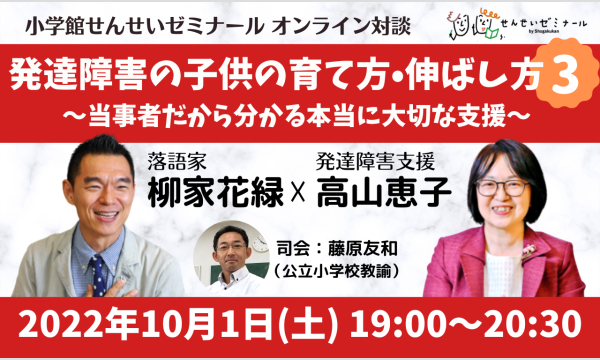

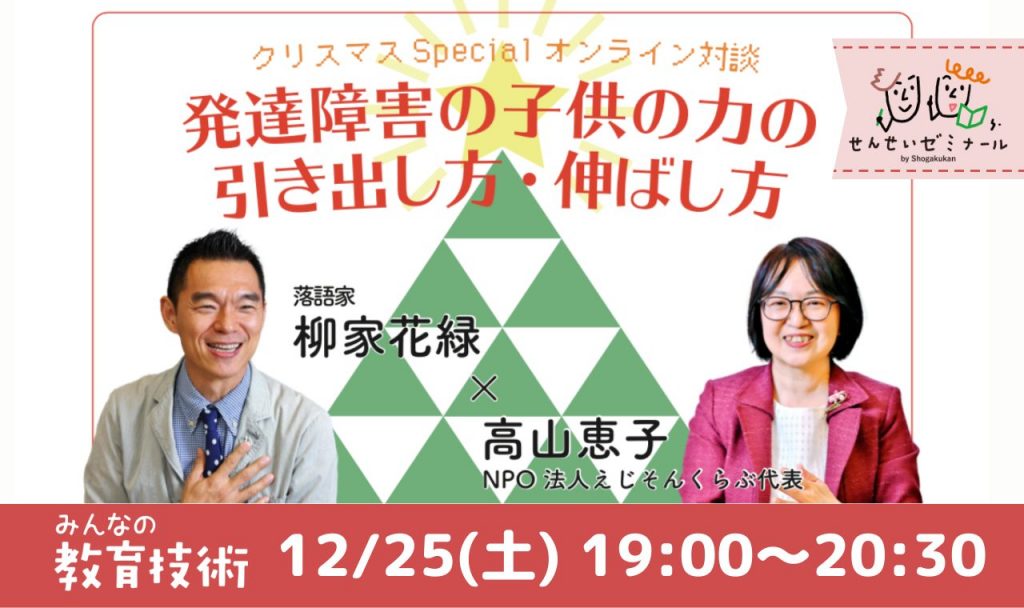

「発達障害の子供の育て方・伸ばし方3~当事者だから分かる本当に大切な支援」【オンライン講座】※終了

幼少期からの識字障害(ディスレクシア)を乗り越えて落語家として活躍している柳家花緑さんと、自身もADHDの特性をもちながら発達障害支援に長年尽力してきた高山恵子さん。ともに自ら発達障害の当事者であるお二人が、発達障害をめぐる教育のあり方について語り合う、オンライン対談の第3弾です!

事前に参加者の皆様から発達障害の子供をめぐる悩みを募り、それに答える形で対談を進めつつ、発達障害の子供の育て方やこれからの時代を生き抜くために必要な力のつけ方、未来に向けた学校教育への提言などについて、エピソードも交えながらじっくり語り合っていただきます。

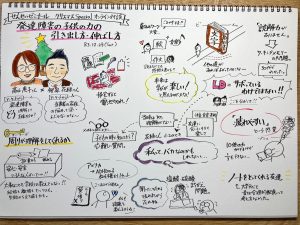

前回に続き今回も、公立小学校教諭・藤原友和先生が教育現場からのリアルな視座を交えつつ議論をファシリテート、そして小林雅也先生が対談内容をリアルタイムでグラフィックレコーディングします。

前回の様子・グラレコを一部公開中!

▶︎ こちらよりご覧ください

【対象】

全国の学校の先生方、教育関係者、保護者の方、ほかどなたでも受講いただけます。

【開催日時】

2022年10月1日(土) 19:00~20:30

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

2,000円(税込)

「成長曲線から子どもが見える!」【オンライン講座】※終了

【講師】小林正子先生(女子栄養大学客員教授)

保育施設や学校では、定期的に子どもたちの身長と体重を計り、記録することが求められています。それを結んで得られる曲線が「成長曲線」です。

成長曲線には、単にその子の発育の経過と見通しが表されるだけでなく、隠れた悩みや「いじめ」さらには重篤な病までが反映されます。いわばその子を取り巻く環境をデータとして把握できる、きわめて重要なツールなのです。

今回の「小学館せんせいゼミナール」オンライン研修会は、この成長曲線を長年にわたり研究してきた女子栄養大学客員教授・小林正子先生に、成長曲線の読み解き方や活用のヒント、そこから見えてくる子どもたちのさまざまな課題について解説していただきます。

小林先生の研究が明らかにしたひとつの驚くべき例として、現代の子は親世代よりも「胴長短足」だという事実があります。これも、ある生活習慣の長期的な変化が原因ではないかと考えられています。

病いや不適切な生活環境は、早期対応によって改善されます。そして子どもや保護者への生活指導に、成長曲線の記録は大いに役立ちます。夏休み明けを控えたこの時期に、成長曲線の効用と子どもの発育特性について、オンライン(Zoom)で気軽にじっくり学びましょう。

保育・教育関係者だけでなく、お子様の発育に関心やご不安のある保護者の方にとっても非常に有益な講座となります。

【対象】

全国の保育者、幼稚園教諭、小学校教諭、関係機関、保護者の方々ほか、どなたでもご参加いただけます。

【開催日時】

2022年8月23日(火)19:00〜20:30

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※各回、開催日から2週間の見逃し配信付きです。

【参加費】

2,200円(税込)

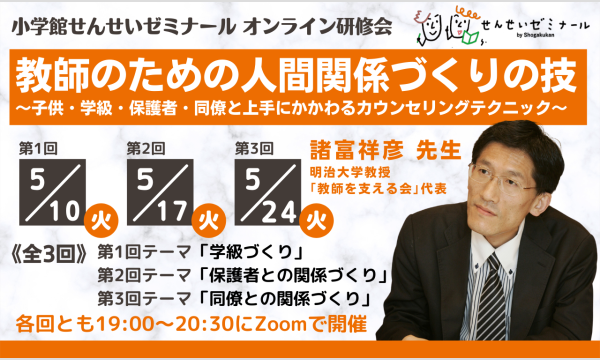

「教師のための人間関係づくりの技」全3回【オンライン研修会】※終了

「教師を支える会」を主宰し、多くの教師の苦しみに寄り添い耳を傾けてきた諸富祥彦先生による、全3回のオンライン講座です。すべての教師が知っておきたい、子供・学級・保護者・同僚と上手にかかわるための方法論について、90分3回のオンラインセミナーで学びます。

多くの著書を通して ①多忙化・ブラック化、②学級経営、子供への対応の困難さ ③保護者対応の難しさ、④同僚や管理職との人間関係の難しさ、という「四重苦」が学校の先生を追いつめていると警鐘を鳴らしてきた諸富先生は、教師の悩みの大半は周囲との「人間関係」に起因するものと指摘します。

このオンラインセミナーでは、「学級づくり」「保護者との関係づくり」「同僚との関係づくり」という大きな3つのテーマについて各回ごとに講義していただきます。この3回のオンライン講座を通して、教師をとりまく人々との関係づくり・関わり方の技術について学び、日頃の悩みを払拭していきましょう。

【イベント名称】

【みんなの教育技術オンライン研修会】教師のための人間関係づくりの技〜子供・学級・保護者・同僚と上手にかかわるためのカウンセリングテクニック〈全3回〉

【対象】

全国の学校の先生方(とくに小学校の先生)を対象としたセミナーですが、カウンセリング手法に興味のあるどなたでもご参加いただけます。

【開催日時と各回テーマ】

第1回 2022年5月10日(火)19:00~20:30

テーマ「学級づくり」

第2回 2022年5月17日(火)19:00~20:30

テーマ「保護者との関係づくり」

第3回 2022年5月24日(火)19:00~20:30

テーマ「同僚との関係づくり」

※各回とも2週間の見逃し配信あり

※各回とも参加者によるブレイクアウトセッションあり

【参加費】

6,000円(3回セット受講のみ)

※本講座は全3回の連続講座です。各回単独での申込みはできません。

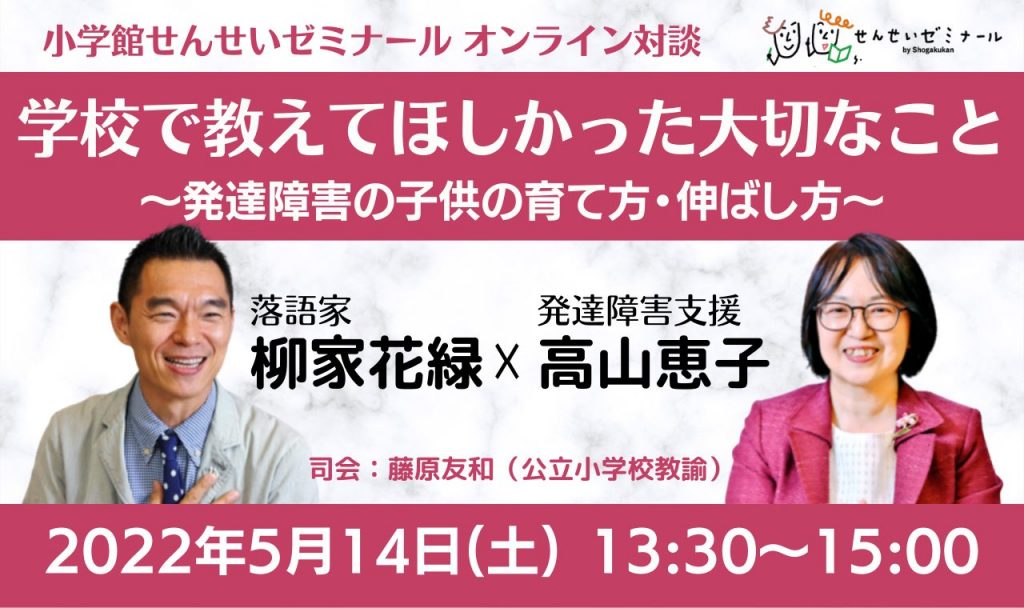

柳家花緑×高山恵子「学校で教えてほしかった大切なこと~発達障害の子供の育て方・伸ばし方~」【オンライン講座】※終了

幼少期からの識字障害(ディスレクシア)を乗り越えて落語家として活躍している柳家花緑さんと、自身もADHDの特性をもちながら発達障害支援に長年尽力してきた高山恵子さん。ともに自ら発達障害の当事者であるお二人が、発達障害をめぐる教育のあり方について当事者の目線から語り合う、スペシャル対談の第2弾です。

今回は、事前に学校現場の先生方や保護者の方から発達障害の子供をめぐる悩みを募り、それに答える形で対談を進めつつ、発達障害の子供の育て方やこれからの時代を生き抜くために必要な力のつけ方、未来に向けた学校教育への提言などについて、エピソードも交えながらじっくり語り合っていただきます。

前回に続き、司会役の公立小学校教諭・藤原友和先生が教育現場からのリアルな視座を交えつつ議論をファシリテート、そして小林雅也先生が対談内容をリアルタイムでグラフィックレコーディングします。

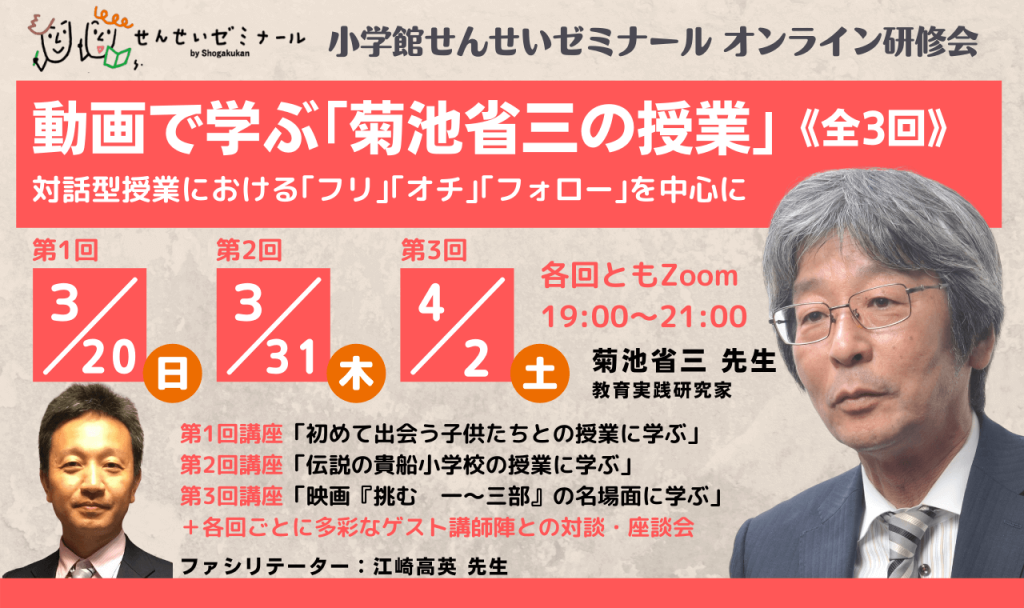

動画で学ぶ「菊池省三の授業」— 対話型授業における「フリ」「オチ」「フォロー」を中心に—〈全3回〉【オンライン講座】※終了

【講師】菊池省三先生(教育実践研究家)

【ファシリテーター】江崎高英(兵庫県神戸市立春日台小学校校長)

全国各地で自治体ぐるみの取組と研究が広がり、深化しつつある菊池省三実践。そんな菊池先生の現役教員時代の実践の中でもとくに伝説として語り継がれる貴船小学校の授業をはじめ、多様な授業動画のストップモーションによってその真髄を学ぶ3回連続オンライン講座です。

ファシリテーターは、菊池道場兵庫支部長を務める江崎高英先生。各回、最初の90分は、菊池先生と江崎先生による授業場面のストップモーション分析で構成、残りの30分は、菊池先生とゲスト講師陣との対話によってそれを掘り下げます。

中心テーマは、授業における「フリ(攻め)」「オチ(受け)」「フォロー(返し)」。授業の各場面の指導言による「フリ、オチ、フォロー」、1時間の授業全体を見通しての「フリ、オチ、フォロー」、そして1年間の子供の成長を見通した長期的視野に立った上での「フリ、オチ、フォロー」――異なる3レベルについて共に考え、「菊池省三の授業」の真髄に迫っていきましょう。

第1回 2022年3月20日(日) 19:00~21:00

講座「初めて出会う子供たちとの授業に学ぶ」菊池省三

対談「初めて出会う子供たちへの フリ→オチ→フォロー」菊池省三×江崎高英(兵庫県公立小学校校長)

第2回 2022年3月31日(木) 19:00~21:00

講座「伝説の貴船小学校の授業に学ぶ」菊池省三

座談会「成熟期の菊池学級における フリ→オチ→フォロー」菊池省三×篠原肇(福岡県公立小学校教諭)×田中聖吾(福岡県公立小学校教諭)×関原美和子(教育ジャーナリスト)

第3回 2022年4月2日(土) 19:00~21:00

講座「映画『挑む 一〜三部』の名場面に学ぶ」菊池省三

座談会「映画に記録された子供の姿に学ぶ フリ→オチ→フォロー」菊池省三×筒井勝彦(映画監督)×秋葉清功(映画カメラマン)

※リアルタイムで書き込んでいただいた参加者からのご質問にも時間の許す限りお答えします。

※本講座は全3回の連続講座です。各回ごとの参加も可能ですが3回連続で受講されることを推奨いたします。

【対象】

全国の学校の先生方、保護者の皆様、教育関係者の皆様

【開催日時】

第1回/2022年3月20日(日)※終了しました

第2回/2022年3月31日(木)※終了しました

第3回/2022年4月2日(土)※終了しました

各回とも19:00~21:00

【場所】

オンライン(Zoomウェビナー)

※見逃し配信あり

新作映画『life ライフ〜ピッコロと森のかみさま〜』鑑賞会×トークイベント!【リアル/オンライン併用講座】※終了

【講師】中島久美子先生(森のようちえんピッコロ代表)

自然の中で保育がしたい、自分で考える子どもを育てたい——。2007年4月、園舎も園庭もなくスタートした「森のようちえんピッコロ」のいまを映した新作ドキュメンタリー映画『life ライフ〜ピッコロと森のかみさま〜』(筒井勝彦・監督)の鑑賞会×トークイベントです。

映画「life ライフ〜ピッコロと森のかみさま〜」公式サイト

https://www.piccolo-m.com/

日々、自然の中で巡り合うさまざまな出来事に、ピッコロの子どもたちは何を感じ、どんな姿を見せるのでしょうか。また、保育者や保護者は何を思い、子どもたちにどう寄り添うのでしょうか。ピッコロの保育の日々を美しい映像で描く、保育者必見の映画です。

映画鑑賞後は「待つ保育で輝く命たち」をテーマに、映画の内容に触れながら、森のようちえんピッコロ代表の中島久美子さんにお話を伺います。映画×トークを通して”子どもを信じて待つ保育”の日常に触れてみませんか。

発達障害の子供の力の引き出し方・伸ばし方【オンライン講座】※終了

【講師】柳家花緑さん(落語家)、高山恵子さん(NPO法人えじそんくらぶ代表)、司会:藤原友和先生(公立小学校教諭)、グラフィックレコーディング:小林雅哉先生(公立小学校教諭)

幼少期からの識字障害(ディスレクシア)を乗り越えて落語家として活躍されている柳家花緑さんと、ご自身もADHDの特性をもちながら、発達障害の支援に長年尽力されてきた高山恵子さん。

ともに自ら発達障害の当事者であるお二人が、発達障害をもつ子供たちが自らの能力を伸ばしながら輝いて生きていくための教育のあり方について、当事者の目線から笑いあり涙ありのエピソード満載で語り合うオンライン対談です。

司会は気鋭の公立小学校教師、藤原友和先生。またグラフィッカー小林雅哉先生によるグラフィックレコーディングもリアルタイムでご覧いただけます。

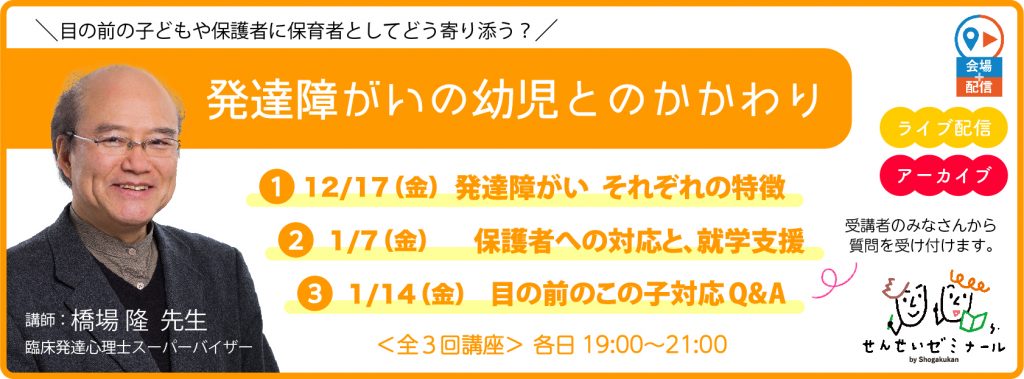

発達障がいの幼児とのかかわり〈全3回〉【オンライン講座】※終了

【講師】橋場 隆 先生(臨床発達心理士スーパーバイザー)

発達障がいの子どもたち、といっても例えば、興奮して粗暴な行動が目立つ範囲から「ちょっと気になる」と言われる範囲まで、じつにさまざまです。現場の先生方は、日々悩みながら、工夫し、試しながら、自分たちの保育・教育を実践しています。

本講座は、そんな「せんせい」方が少しでも気持ちが元気になるように企画されたものです。発達障がいの基本的説明から、個々の事例における対処の組み立て、保護者への配慮などを具体的に解説します。就学までの支援を、臨床発達心理士スーパーバイザーの橋場隆先生と一緒に考えてみましょう。

★おもに保育者を対象とした講座ですが、どなたでも受講いただけます。

★本講座は全3回の連続講座です。全3回を通して受講いただくようにプログラムを組んでいます。途中回からもお申し込みいただけます。

第1回 2021年12月17日(金)19:00~21:00

発達障がい それぞれの特徴

第2回 2022年1月7日(金)19:00~21:00

保護者への対応と、就学支援

第3回 2022年1月14日(金)19:00~21:00

目の前のこの子対応Q&A

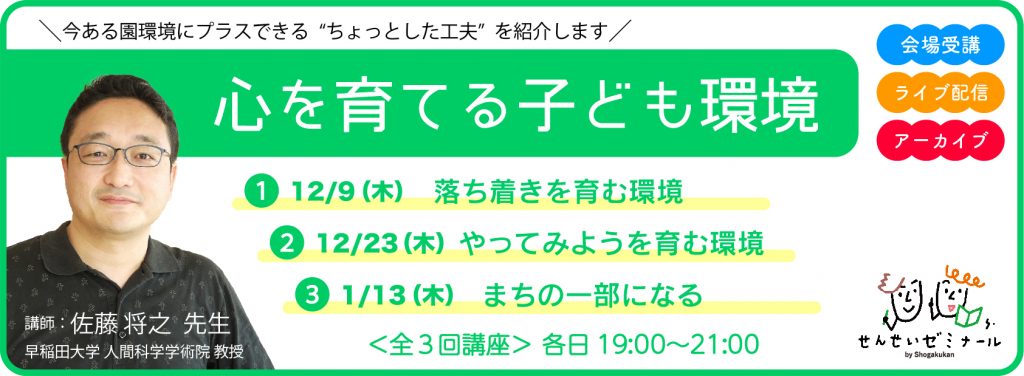

心を育てる子ども環境〈全3回〉【リアル/オンライン併用講座】※終了

【講師】佐藤将之 先生(早稲田大学 人間科学学術院 教授)

子ども一人ひとりが違うように、子どもの環境も一律ではありません。こども環境学者・佐藤将之先生は、日本のみならず、世界の子育て・保育施設、学校を訪問してきました。そして保育者・教育者の「思い」を反映した環境をつくっています。施設そのものを建て替えたり、大がかりなリフォームをしたりの話ではありません。与えられた条件のなかで、ちょっとした工夫「とりあえず」を積み重ね、理想の環境に近づけるアイデアを提案します。

★おもに保育者を対象とした講座ですが、どなたでも受講いただけます。

★小学館講堂で実施する授業をライブ配信いたします。

★本講座は全3回の連続講座です。全3回を通して受講いただくようにプログラムを組んでいます。途中回からもお申し込みいただけます。

第1回 2021年12月9日(木)19:00~21:00

落ち着きを育む環境

第2回 2021年12月23日(木)19:00~21:00

やってみようを育む環境

第3回 2022年1月13日(木)19:00~21:00

まちの一部になる

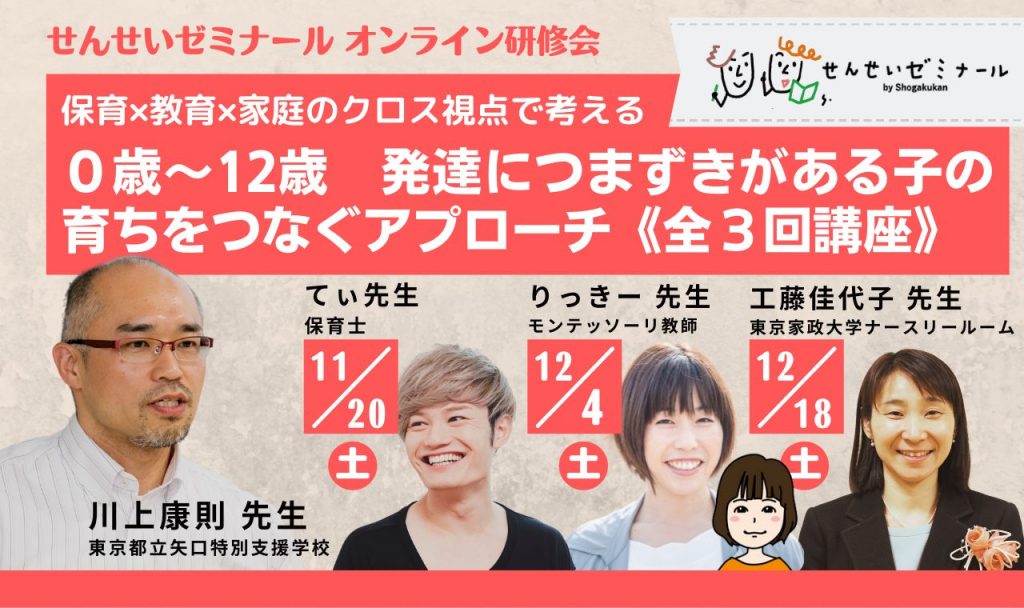

0歳~12歳 発達につまずきがある子の育ちをつなぐアプローチ〈全3回〉【オンライン講座】※終了

保育や教育の現場で「増えている」と言われる、発達につまずきのある子どもたち。そうした子どもたちの成長を支えるためには、言うまでもなく保幼小、家庭が連携した連続性のあるアプローチが不可欠です。

この3回連続講座では、0歳~12歳の発達段階ごとに「どのようなつまずきが生じ、ご家族と一緒にどうサポートしていくべきなのか」、そして「幼稚園・保育園でのアプローチと、小学校入学後の支援をどうつないでいけばよいのか」という、古くて新しい課題についてじっくりと学び、考え直します。

講師は、特別支援教育界を代表する実践者・川上康則先生。各回とも、川上先生の講座をベースに、保育者であるてぃ先生、りっきー先生、工藤先生をゲストに迎え、子どもの見方や伸ばし方について対談方式で掘り下げます。週末の夜、ご自宅でぜひ、豊かな学びの時間をお楽しみください。

第1回 2021年11月20日(土) 20:00~21:30

講師/川上康則先生 ゲスト/てぃ先生(保育士)

第2回 2021年12月4日(土) 20:00~21:30

講師/川上康則先生 ゲスト/りっきー先生(モンテッソーリ教師)

第3回 2021年12月18日(土) 20:00~21:30

講師/川上康則先生 ゲスト/工藤佳代子先生(東京家政大学ナースリールーム施設長)

1人1台端末による「発達に課題のある子」支援の可能性【オンライン講座】※終了

GIGAスクール構想によって全国で一斉に始まった1人1台端末実践。じつは、1人1台端末は、学級で困り、苦しんでいるあの子の学びをサポートする際にこそ、大きな力を発揮します。小学館『教育技術』編集室がプロデュースする先生のための講座「せんせいゼミナール」、今回のオンライン研修会では、通常学級の「気になる子」を端末の活用によって伸ばすための具体的アイディアと、今後学校現場が切り拓くべき個別支援の可能性について考える120分です。

講師は、特別支援学校でICTを活用した先進実践例を蓄積してきた郡司竜平先生、特別支援教育界屈指の実践者・川上康則先生、通常学級における1人1台端末実践をメタレベルで整理しつつ積み重ねている藤原友和先生。それぞれの連続講座によって喚起された問題意識を、後半の講師鼎談で掘り下げます。

楽しい保育の入り口〜0・1・2歳児を中心に〈全5回〉【リアル/オンライン併用講座】※終了

長きにわたり「新幼児と保育」「教育技術」等の教育雑誌を出版してきた小学館が、その編集で培った知見やネットワークを駆使してプロデュースする幼保・小の先生のための講座「せんせいゼミナール」。その保育者向け講座第1弾は、現職教育の場として保育者の深い学びを支えてきた、歴史と伝統のある「子どもの文化学校」(東京・目白)とのコラボによる全5回のオムニバス講座です! 子どもの文化学校で教える人気の講師が集結。この機会でしか聞けないスペシャルな保育セミナーです。

一人ひとり、その子のペースでおおきくなっていく子どもたち。それを支えていく保育者の役割も大きく、日常の中で生じる保育の悩みもまた様々です。体、心、栄養などの専門知識、保育の基本が大切にされる実践を、5回の連続講座で学びましょう。

第1講:0・1・2歳児の育ちと保育 一人ひとりの育ち、適切な援助

9/15(水)19:00~20:30

講師/工藤佳代子(東京家政大学ナースリールーム施設長)

第2講:乳児からの食とその周辺「楽しく食べる」の基礎をつくる

9/22(水)19:00~20:30

講師/可野倫子(大妻女子大学非常勤講師・管理栄養士)

第3講:おひざで楽しむ、おはなしとわらべうた たっぷり遊んで、心を育てる

9/27(月)19:00~20:30

講師/藤田浩子(語り手・幼児教育者)

第4講:家庭との連携と保護者支援のあり方 信頼関係・連絡ノート・子育て支援の要

10/7(木)19:00~20:30

講師/小野崎佳代(東京未来大学非常勤講師)

第5講:0・1・2歳児の遊びと環境 発達にあった環境と遊びの工夫

10/13(水)19:00~20:30

講師/工藤佳代子(東京家政大学ナースリールーム施設長)

せんせいゼミナールに関するお問い合わせ先:

senseiseminar@shogakukan.co.jp(事務局)