ボッチャが持つ無限の可能性(ボッチャを軸とした教科横断的な学習)三好達也さん(大阪教育大学附属池田中学校教諭)

第56回2020年度「実践! わたしの教育記録」授業・学級づくり部門 受賞作全文公開

大阪教育大学附属池田中学校教諭 三好達也

1.はじめに

学習指導要領の改訂に伴い、全教科等を通じて教科横断的な学習を進めることが明示された。また、保健体育科では、オリンピック・パラリンピックに関する指導の充実を図ることが言われている。しかし、パラリンピック種目に関して言えば実施校が多くない(特別支援学校は除く)現状がある。その理由としては、用具にかける費用や事例の少なさ、運動量の確保の難しさ専門的な知識の不足など多岐にわたる。とりわけ、教師も子どももパラスポーツが持つ面白さに気付けていないことが1番の理由だと考える。本事例は、東京パラリンピックの正式種目でもある、ボッチャを通して、保健体育科はもちろん、他教科等とも教科横断的に学習を進める実践を発表する。そして、この取り組みをきっかけに日本中にボッチャが広まっていくきっかけとしたい。

2.本校の現状とボッチャについて

本校は大阪教育大学の附属学校であり、地域の研究開発校です。1学年4学級の12学級で構成されており特別支援学級はない。特別支援学級が存在しないためパラスポーツに触れる機会や障害を持った人や生徒と関わることも多くない。そのため、1年生の保健体育科の学習と総合的な学習の時間に障がい者理解教育をカリキュラムに位置付け、共生について考える学習に取り組んでいる。ボッチャは、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツである。パラリンピックの正式種目で、ジャックボール(目標球)と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づけるかを競い、勝敗を決める。

3.実践の概要

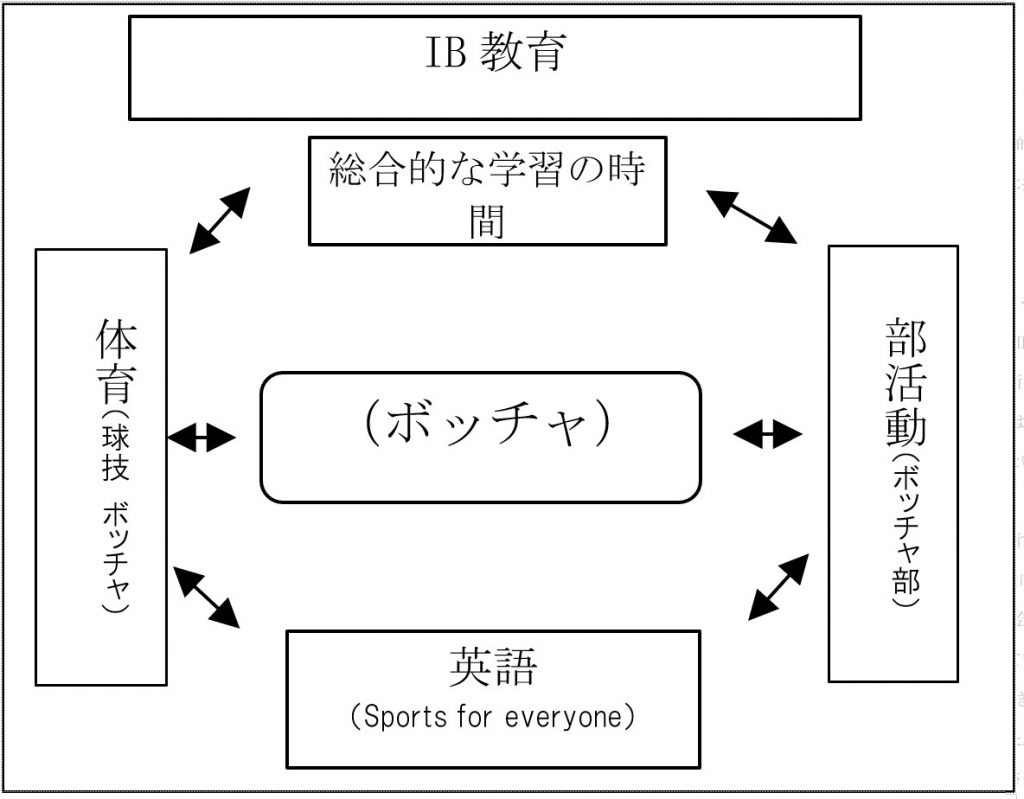

本実践は、本校が取り組むIB教育の手法を取り入れながら1年生保健体育科ボッチャの学習を中心に他教科等とも教科横断的に取り組んだ実践である。IBとは国際バカロレア教育のことで探究的な学習と概念理解学習を中心に据えた教育手法で新学習指導要領との関連も深い。

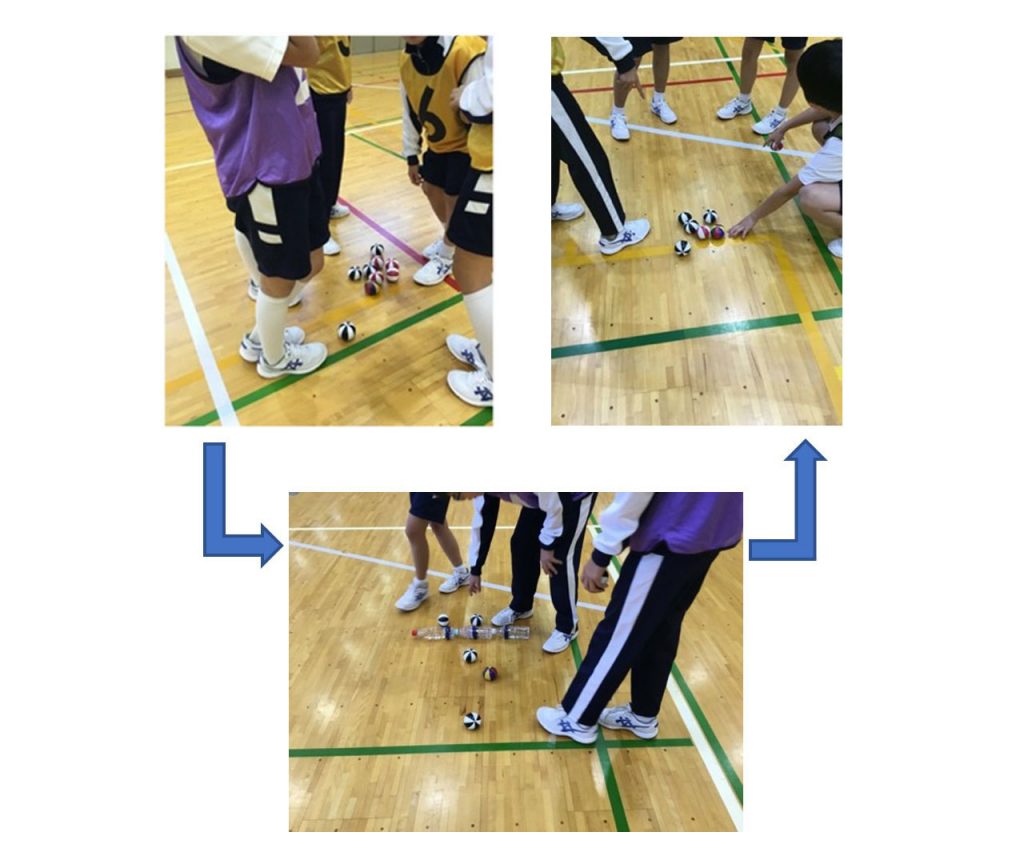

ボッチャは、戦術課題から判断するとゴルフやボーリングと同様にターゲット型ともいわれるが、ゴルフやボーリングとの違いは、仲間との協力が不可欠の協力・達成型親和ゲームであり、戦術体系からの分類では、基礎に当たるゲームといえる。多くのゲームでは、即座の判断と確かな技能を同時に求められることから、学習活動を困難にさせている現状がある。ボッチャの良さは、技能面が比較的簡単に身に付きやすいためボール保持者の負担を軽減するとともに、ボールを持たない生徒にも戦術的行動を考えやすくなる所である。

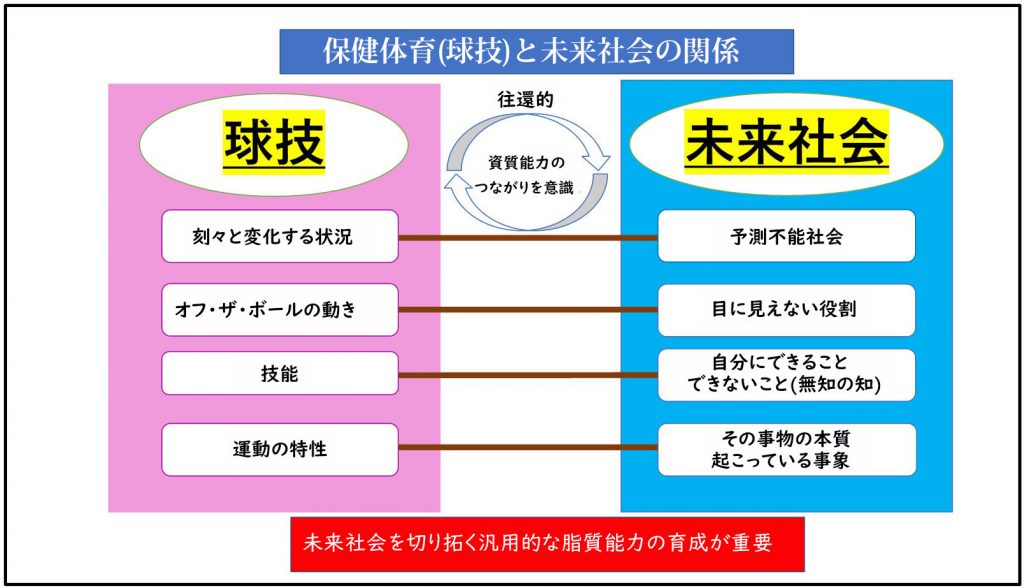

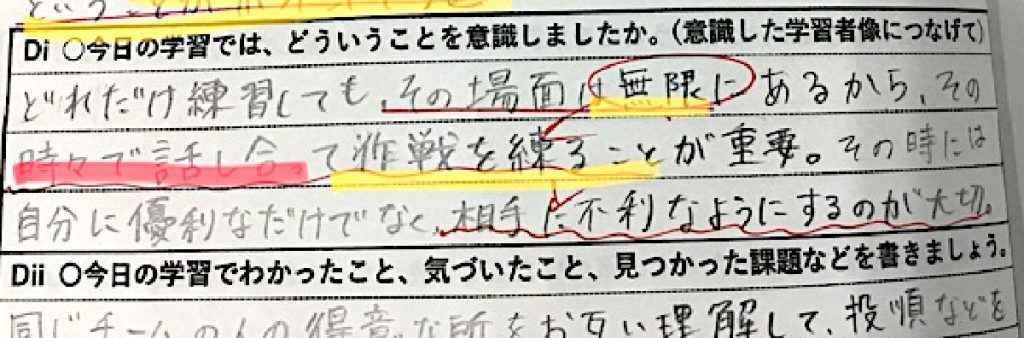

なぜなら、ボッチャは毎回のプレーの前後に状況を把握して思考、判断することができる場面が保証されているからである。その結果、思考・判断・表現の場面が頻出し、生徒に思考する大切さや面白さ、結果に結びつくことを実感させやすい。これからの未来社会は、予測不能な社会と言われ,常に場面が切り代わり、その場その場で思考し、判断する力が求められる時代になると言われている。新しい場面でも自分なりに思考し,納得解を持った上で行動できる人間性も同時に、球技やボッチャを通して育んでいきたいと考えた。

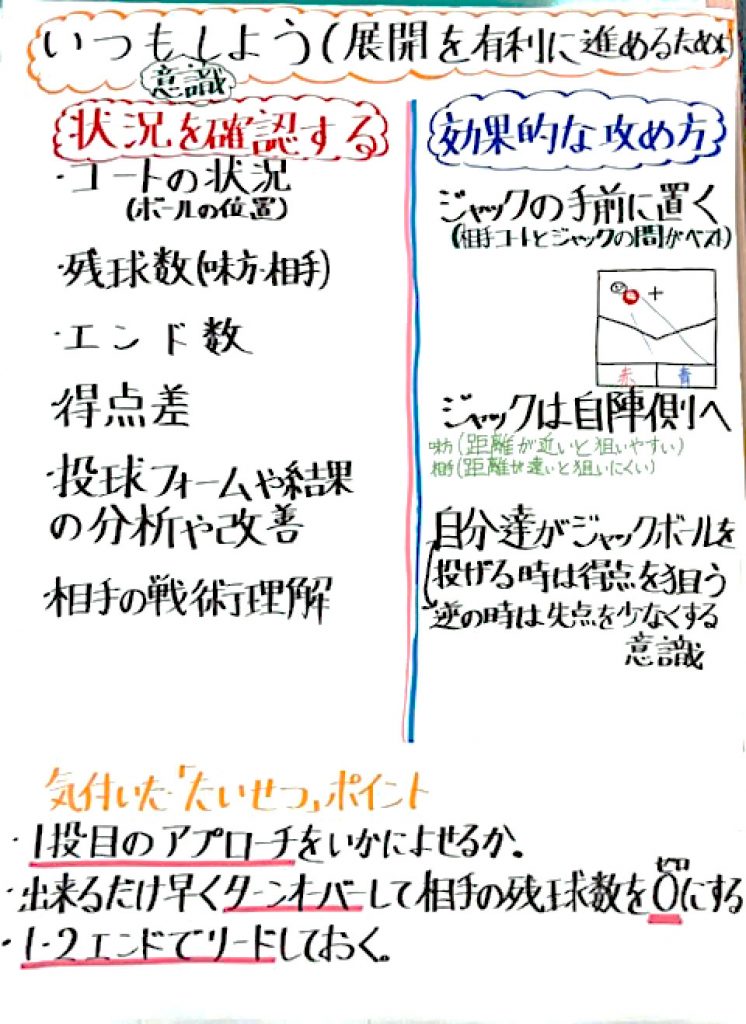

学習では、常に2つのことを考えさせながら進めた。1つはボッチャの特性を理解することである。

簡単に言えば、ボッチャの試合で勝つために大切なポイントを見つけることである。回数を重ねていく中で子どもたちの気づきは多くなり、そして洗練されたものになっていった。これがパターンでありボッチャの攻略法とも言えるのである。

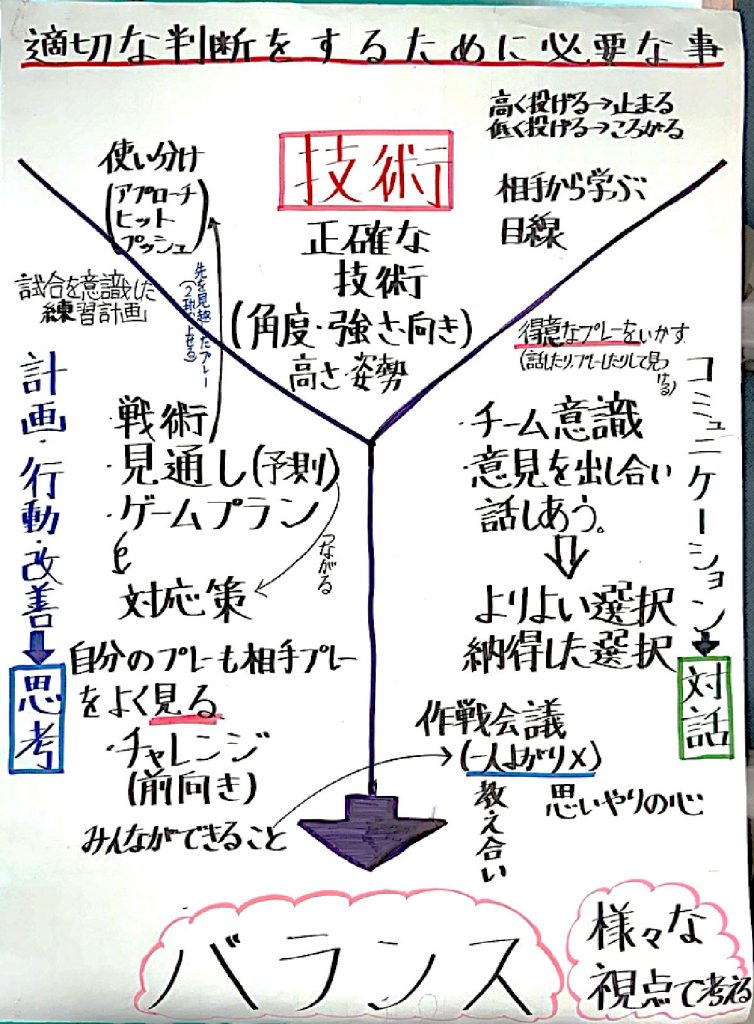

もう1つは、ボッチャを通して物事を適切に判断するために必要な要素を考えることである。

これは、上述したように刻々と変化する未来社会を生き抜くために必要な力と言える部分である。

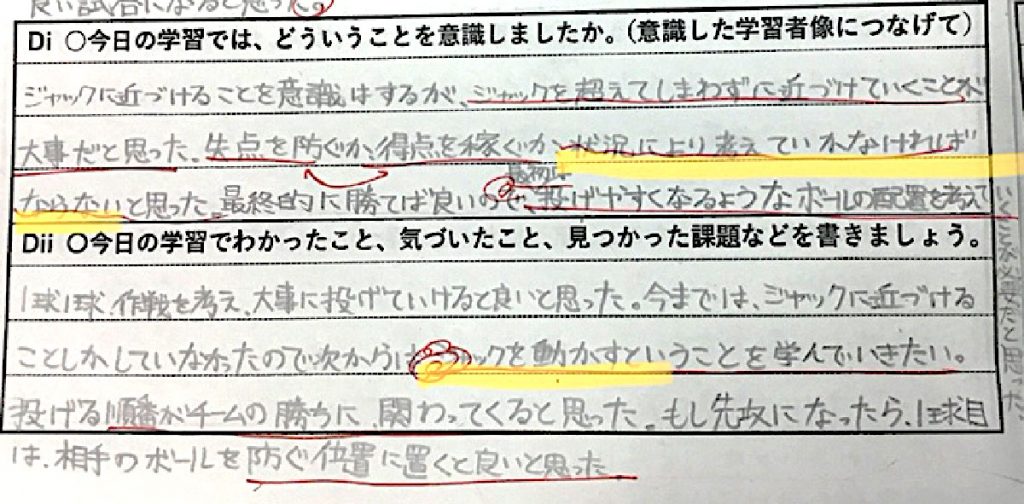

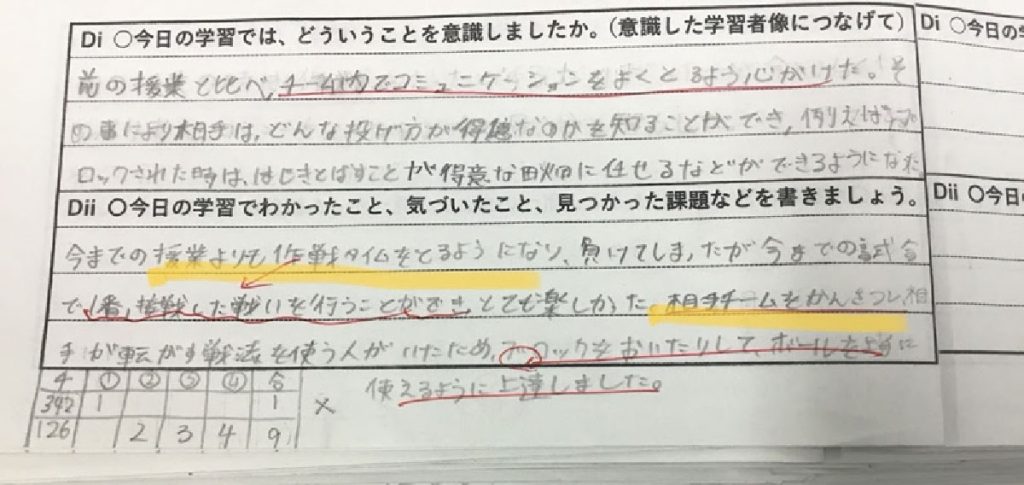

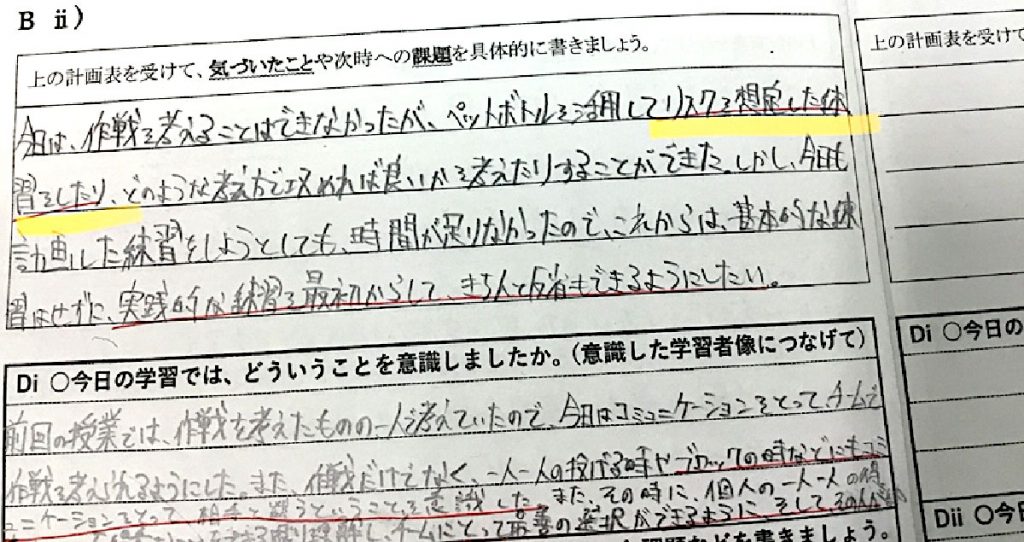

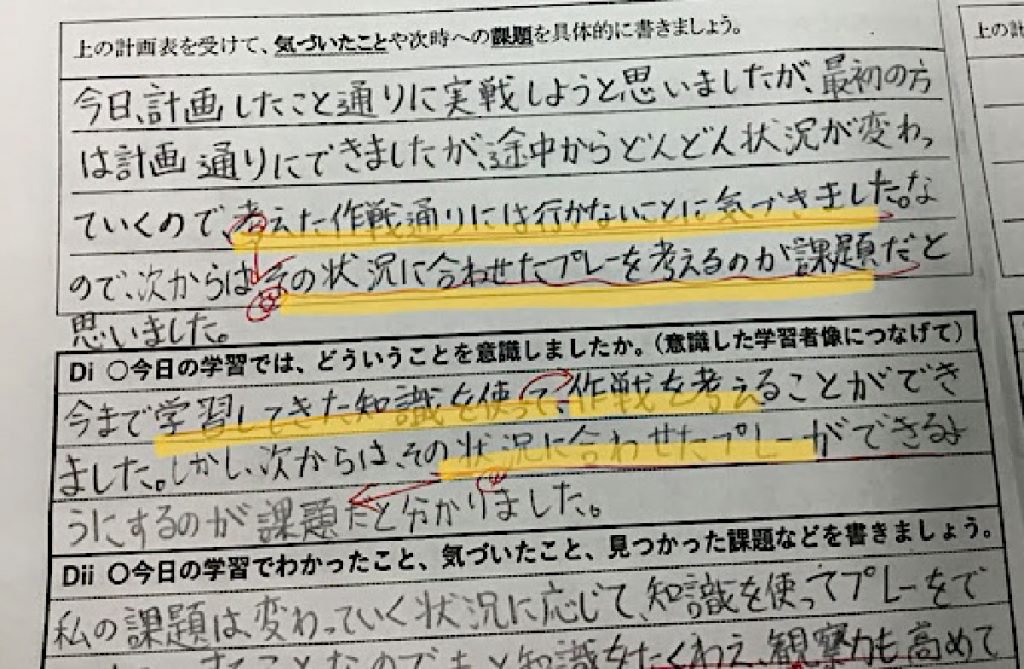

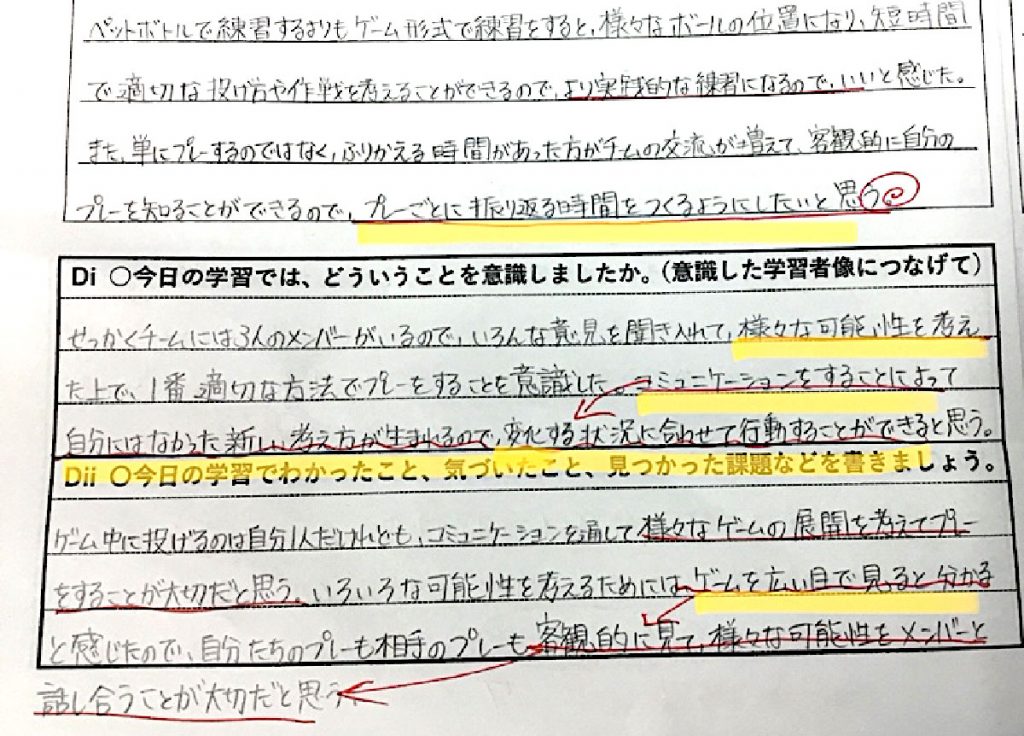

実際にプレーをし、友達と話しチャレンジする中で子どもたちの意見をまとめていくとこのような形になった。

まさに、新学習指導要領でも言われている3本柱の知識及び技能、思考力・判断力・表現力等、主体的に学習に取り組む態度に見事に当てはまる結果となった。子どもたち自身がボッチャをプレーする中で気づいたことに大変価値があると感じた。学習が進むにつれ、誰に言われるでもなく、自然とボールの周りには生徒が集まり、対話が行われ、新たな練習に取り組み、チャレンジするという探究的な学習のサイクルが実現出来上がっていった。

4.他教科との関連

○総合的な学習の時間との関わり

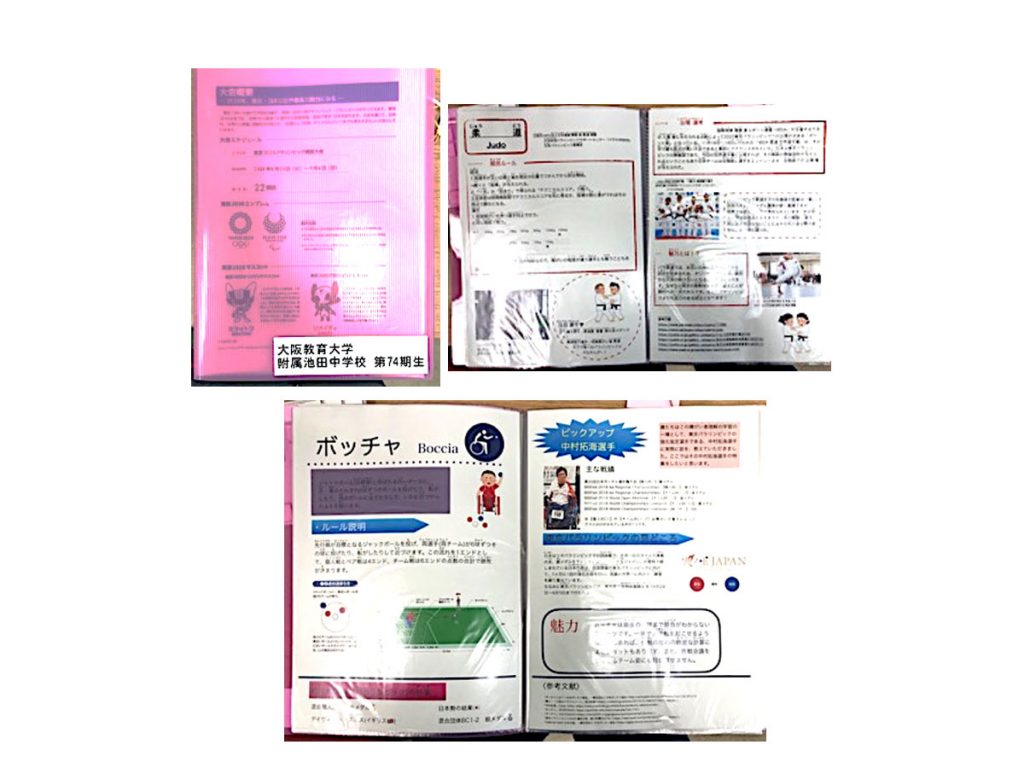

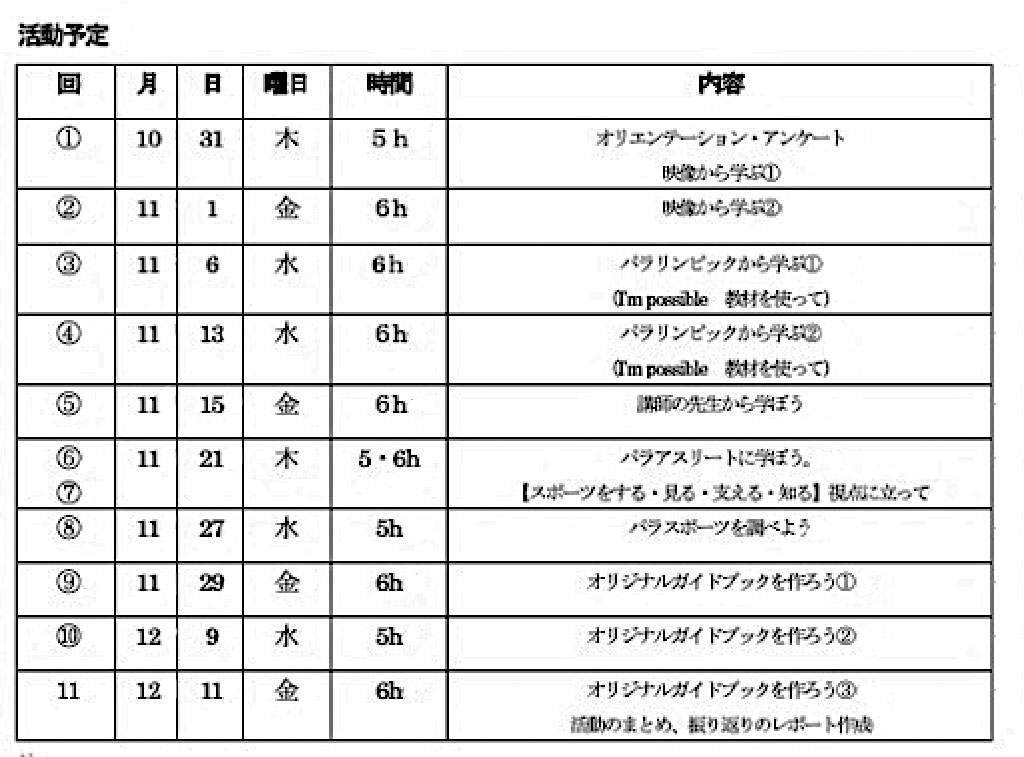

総合的な学習の時間との関わりも深いと考えている。1年生で障がい者理解学習を行うのだが、パラスポーツ「ボッチャ」を切り口に考えるような学習を行った。単元は11時間で構成しており、地域に住まわれている障がいを持たれている方の話を聞いたり、日本ボッチャ協会強化指定選手でもある中村拓海選手にも講演にきていただいたりしてボッチャの魅力や、パラスポーツについての話を頂いたり、一緒に生徒と試合したりもした。また、中村選手だけでなく、中村選手を支える会社の方、トレーナー、ご家族、様々な視点から、多面的多角的な見方や考え方を取り入れて、共生というものについて考えていく学習を行った。

○自分ごととして捉えるために

学習を進めていく中で学習を学習で終わらせないために、学習した上で自分たちに一体何が出来るのかということを考え、行動することまで行った。障がい者理解学習は、以下のような流れで学習を行った。

子供たちには、「障がいってなに?」ということを単元を通して考えさせた。無知から来る思い込みや勘違いの部分、なんとなく形成されて出来ていた固定概念を正しい知識と理解で考え、自己の考えをしっかり持たせることを目標とした。

また、通信も配布し、子どもたちの感じたことや考えの変容を「クラス・保護者・職員」にも共有し、理解を深める活動も行った。

そういった学習を進める過程で中村拓海選手と「中村選手を支える方々」のお話を聞いたり、実際に一緒に体験したりして、子供達はパラスポーツの持つ魅力や面白さ、力を感じていった。その後の学習で、子供達と話し合いを進める中で自分たちがわかったことや、分からないこと、出来ること出来ないことを話し合い、パラスポーツの面白さを広めていきたいという話になった。そこで、2020年に東京パラリンピックがあることを取り上げ、自分たちオリジナルのガイドブックを作って、知ってもらう活動に取り組んだ。大切なことはとにかくチャレンジするということだと子供達と話し合い、出来ることを出来る限り取り組んだ。実際に行った活動は、同じ附属池田地区の小学校・高校・中村選手が勤務されている病院に作った冊子を持っていき、主旨や思いを伝え、各所に置かせてもらった。

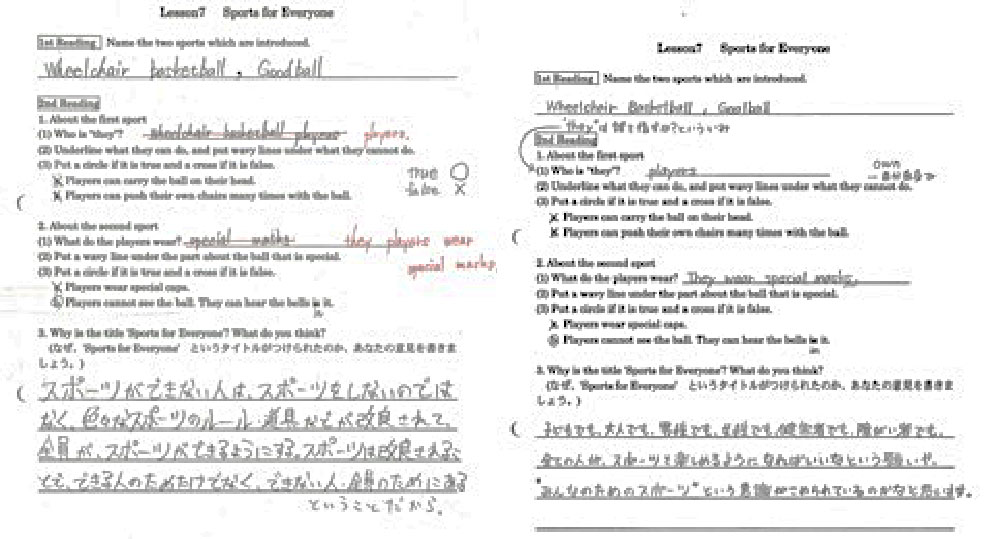

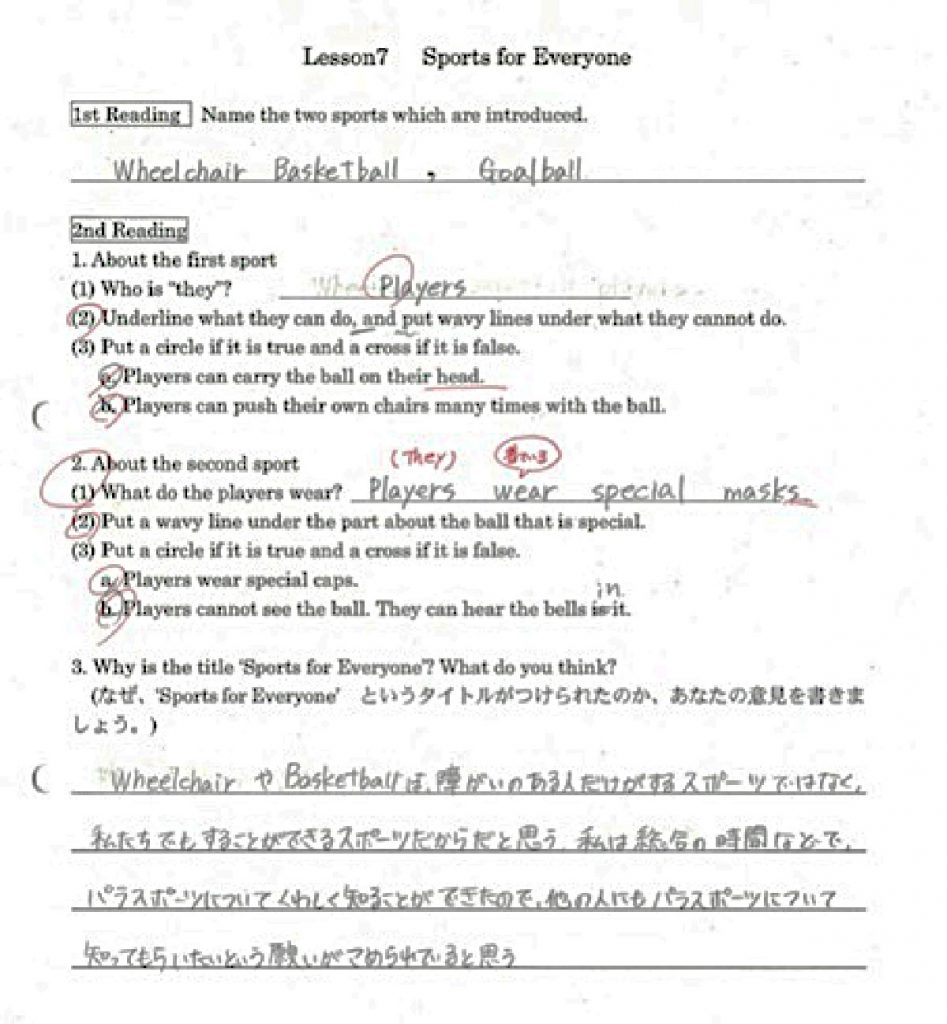

○英語科との関連

1年生の英語科ではパラスポーツが教科書教材になっている。ただ英語の意味を訳すのではなく、その奥にある意味を理解することが、教科横断的に行うことで出来るようになったと感じている。言葉の向こうにある想いを知ったり感じたり考えたりすること。それこそ本当の意味での言語活動なのだと考える。

5.実践の成果

運動の得意不得意に関わらず誰もが楽しめるのがパラスポーツ最大の魅力である。その魅力を存分に生徒たちは感じたようである。また、楽しむことによって生徒たち自身が自然と主体的に学ぶようになり、そこに対話が生まれ、結果的に学びが深まっていったのである。教師のアプローチももちろん大切ではあるが、ボッチャの持つ面白さが子供達をそういった世界に自然と誘うのである。また、他教科とのつながりを作りやすい競技でもある。ボッチャをきっかけに様々なスポーツを知り、人を知り、考えを知ることで生徒自身の考えの幅が広がったように感じる。そして、新たにボッチャ部が今年度創設されたことが驚きであった。ボッチャの面白さを感じる生徒が自ら部活動を作ったのである。特別支援学級の存在しない学校で生徒が主体となってボッチャ部を作ったのは本校だけではなかろうか。そして、その生徒たちが立てた部活動の計画書を見てさらに驚かされた。それは部活として、運営などのボランティアに参加する計画を立てていたのである。ボッチャを通して、人と関わる楽しさを知った生徒が自分たちで府が主催する大会などの運営の参加をしたいと考えていたのである。このコロナ禍において大会の実施があるかどうかは分からないが子どもたちの考えや行動にこちらの胸が熱くなった。

6.おわりに

ボッチャという球技には、計り知れない可能性が秘められている。それはきっと経験しなければ感じられないものである。経験するために必要なこと、それはチャレンジしようとする心だと考える。誰でも簡単に手軽に取り組むことができるのがボッチャの最大の魅力です。かつて、ヨーロッパで重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツが、日本の体育をそして学校を変える日はそう遠くないと確信している。

引用・参考文献

中学校学習指導要領解説 保健体育科編 文部科学省 (平成29年7月)

平田竹男、河合純一 『パラリンピックを学ぶ』 早稲田大学出版部 (2016年8月)

受賞の言葉

大阪教育大学附属池田中学校教諭 三好達也さん

この度は、大変栄誉ある賞に選出いただき、ありがとうございました。本実践がこのように評価していただけたことをとても嬉しく思っております。

本実践を通す中で、「ボッチャ」とは何だ???と思っていた子供たちがその特性を知り、面白さに触れていくことでどんどんのめりこんでいきました。まさに学校体育におけるボッチャの必要性を感じる場面でした。また、ボッチャをはじめとする多くのパラスポーツへの興味、そして東京パラリンピックに対する関心、共生について意識も芽生えたと感じています。

そして、それはボッチャを軸に、「共生」という視点で保健体育だけでなく、多くの教科等や、部活動、そして校外を越えての主体的な活動にまで及ぶようになりました。

私自身が「ボッチャ」に挑戦することで、誰よりも学ばせていただくことができました。

最後になりましたが、本実践にご協力いただいた、大阪発達総合療育センター梶浦正さんをはじめとする職員の皆様、そして東京パラリンピックボッチャ日本代表の中村拓海選手やご家族の皆様、本校の授業をここまで確立する際にお手伝いいただいた先生方に心より感謝申し上げます。

東京パラリンピックでボッチャ日本代表が金メダルを獲得してくれることを願っています。そしてますますボッチャが学校体育をそして日本全体を熱くしてくれることを確信しています。

Impossible → I‘m possible

第56回2020年度「実践! わたしの教育記録」関連ページはこちら

特選(1編)

教育用SNS「Flipgrid」の活用による外国語教育の新しい広がり

特別賞 (1編)

”イヤイヤ”校内研究を”わくわく”校内研究に!

授業・学級づくり部門入選 (2編)

「心の宝箱ノート」で子どもと教師を”つなぐ”

ボッチャが持つ無限の可能性(ボッチャを軸とした教科横断的な学習)

授業・学校づくり部門入選(2編)

プログラミング的思考の可能性を求めて

お役に立つ教育事務所をめざして ~ほめる・認める・感謝する~