教育用SNS「Flipgrid」の活用による外国語教育の新しい広がりー「つながる」を生かした言語活動ー オガタ彩野さん(静岡県立沼津東高等学校教諭)

第56回 2020年実践!わたしの教育記録 特選作品 全文公開

静岡県立沼津東高等学校教諭 オガタ彩野

1.はじめに SNSは「危険物」?

教育の世界にいると、SNSと聞けば条件反射的に子どもに「危険なもの」と思う。それは、スマホ依存、ネットいじめ、個人情報流出、性犯罪被害などのトラブルが、SNSにより日常的に発生しているからだ。

ともすれば、子どもの命や人権にも関わる重大な問題である。このようなトラブルに学校現場で接していると、SNSから子どもたちを守るため、大人が積極的に規制に踏み込まなくてはならないと考えるのは当然の流れだ。しかし、生まれたときからネット環境が整い、スマホが普及しているデジタルネイティブであるZ世代の子どもたちは、SNSは人と「つながる」ためになくてはならないツールであり、もはやこのテクノロジーと切り離して生きていくことは難しい。

筆者は今から6年前、40歳になる直前に教職へ転じた。そのため、学校現場を相対的に眺める傾向があり、日本の教育は、実社会と分断されガラパゴス化しているのではないか、世界標準から遅れをとっているのではないか、というモヤモヤ感を抱えてきた。そのモヤモヤ感の一つは、教育におけるICTの活用促進である。その必要性が学校現場で叫ばれてから久しいが、パソコンやタブレット端末、プロジェクター、電子黒板などのハードウエア導入は遅々とした歩みであり、教員が自費で補うことも一部で常態化している。それは、ハードウエアだけに限らない。ハードウエアが整備されても、様々なことを実現してくれるソフトウエアやクラウドへの規制も強く、教員はなかなか身動きがとれないでいる。新型コロナウイルス感染拡大による臨時休校は、この教育におけるICTの活用促進と、ハードウエア不備やソフトウエア・クラウド規制という二律背反による行き詰まりを、より一層表面化したのではないだろうか。

ソフトウエア・クラウド規制において活用制限が顕著に表れたのは、SNSであろう。しかし、SNSがコミュニケーションツールとして、これほどまでに子どもたちの生活空間の一部になっている現在、SNSは子どもたちから遠ざけなくてはならない「危険物」に過ぎないのであろうか。なぜならば、諸外国に目を向けると、SNSは教育に新しい可能性を開いてくれるものとして、積極的に活用されている事例がたくさんあるからだ。あれこれ考えているうちに、それならば自分でその疑問に答えるしかない、という思いに駆られるようになった。そこで試みたのが、教育用SNS「Flipgrid」の外国語教育への活用である。

2. 教育用SNS「Flipgrid」との出合い

「つながる」ことがもたらしたもの

教育用SNS「Flipgrid」との出合いは、学校の外と「つながる」ことによってもたらされた。それは、アメリカ・メリーランド州にある高校Richard Montgomery High School との交流である。勤務校では、同窓会記念事業として毎年夏休みに6日間、アメリカ・ワシントンDCに生徒を派遣しており、2年前に引率として学校訪問をする機会を持った。その際、校長先生と授業交流の話をすることができ、アメリカの高校と本校の生徒が授業を通して「つながる」手がかりを得ることができた。帰国後に早速、カウンターパートとなるアメリカの先生と授業設計についてやりとりをした。アメリカ東海岸に位置するメリーランド州は、日本との時差が13時間である。そのため、「Zoom」等のオンラインミーティングによるリアルタイムの授業交流は難しく、そこでその先生から提案されたのが「Flipgrid」であった。

「Flipgrid」は、教育利用を目的として作られたSNSプラットフォームである。教員はウエブ上に生徒が集うグリッドを作成し、そこに課題となるトピックを掲示する。生徒はその答えとなる短い動画を作成し、アップロードして課題を提出する。生徒は互いに作成した動画を見てコメントを付けることで、ディスカッションのウエブを作ることができる。このような教育用SNSがあることを知り、様々な授業アイディアが湧き上がり、心躍る思いがした。これなら、時差を越えて、アメリカの高校と授業交流をすることができる。ちょうどその頃、教育におけるICTの活用促進に対するモヤモヤ感が高まっている頃であったため、このアメリカの先生からの提案を天から降ってきた幸運と思った。それまでのSNSの教育活用に対する疑問に、自分なりの答えを出すことができると確信し、許可を請うために早速校長室に向かったのである。

3. 教育用SNS「Flipgrid」の活用により目指す学習目標

では、教育用SNS「Flipgrid」の活用により、目指す外国語教育の学習目標は何なのであろうか。それは、今般の教育改革の流れに適うものなのであろうか。授業設計・実践をする前に、その像を描くところから始めた。

生徒に英語を指導していて常に感じるのは、生徒が英語を勉強することは漠然と将来に役立つと思うけれど、英語を使わなくても生活ができるので、どのように役立つのか具体的にイメージできていないことである。進学校である本校の生徒に限っていえば、試験の成績や大学入試のために英語を勉強しているというのが大半であろう。第二言語の習得において重要なのは、このイメージを具体化する「内発的動機付け」であると言われている。しかし、日本語だけで生活ができ、自分の住む地域、そして学校だけで外の世界に触れる機会が圧倒的に乏しい生徒が、英語学習の「内発的動機付け」を得るのは難しい。そのため教員は、生徒が自分の住む地域や学校の外の世界にあるホンモノに「つながる」手助けをすることが、教科を問わず重要であろう。そのため、Richard Montgomery High School との「Flipgrid」による授業交流は、現地に行けなくても、生徒がアメリカの高校生と「つながり」、ホンモノの英語に触れることができるまたとない機会であり、この授業交流による「内発的動機付け」を学習目標の核とすることにした。

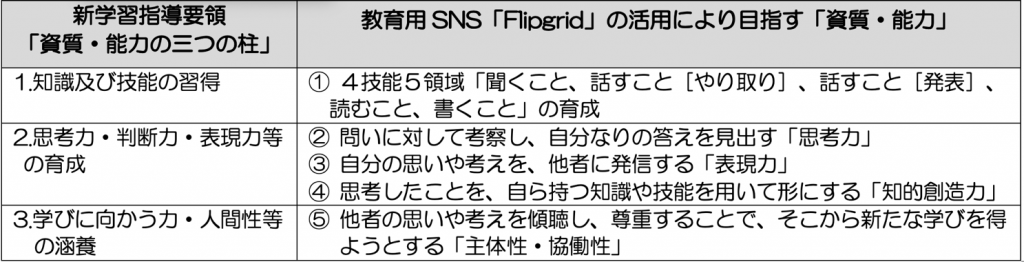

次に、教育用SNS「Flipgrid」の活用による外国語教育は、今般の教育改革の流れに適うものかを検証するため、2022年度に全面実施となる新学習指導要領を繙いた。新学習指導要領の背景には、海外では既に主流となっている「教育のキー・コンピテンシー」や「21世紀型スキルの育成」がある。それらを土台に創案されたのが、資質・能力の3つの柱(1 知識及び技能の習得、2 思考力・判断力・表現力等の育成、3 学びに向かう力・人間性等の涵養)である。そして、この教育改革の流れと関連して進められ、大きな注目を浴びているのが、英語教育改革である。英語教育においては、ここに至るまでにも様々な改革が推し進められてきた。そこに一貫してあるのは、文法や語彙の習得による知識理解型の教育から、4技能5領域(聞くこと、話すこと[やりとり]、話すこと[発表]、読むこと、書くこと)をバランス良く育成する教育への転換である。しかし、新学習指導要領では、言語の技能的側面の育成だけでは足りず、さらに一歩踏み込み、知的創造型教育への転換を求めている。教育用SNS「Flipgrid」の外国語教育への活用が、新学習指導要領の「資質・能力の3つの柱」とどのように符合するのかを整理したものが、下の表である。英語学習の「内発的動機付け」を核に置き、これらの「資質・能力」を育成することを、目指すべき学習目標と設定した。

4. 言語活動の実践 世界のホンモノと「つながる」

本実践は、高校3年生コミュニケーション英語Ⅲで実施した。対象となる生徒は28人、実践に用いた授業時数は合計10時間(週1時間)である。交流相手は前述のRichard Montgomery High School の12年生で、AP Human Geography(人文地理学)クラスの生徒60人と授業交流を行った。

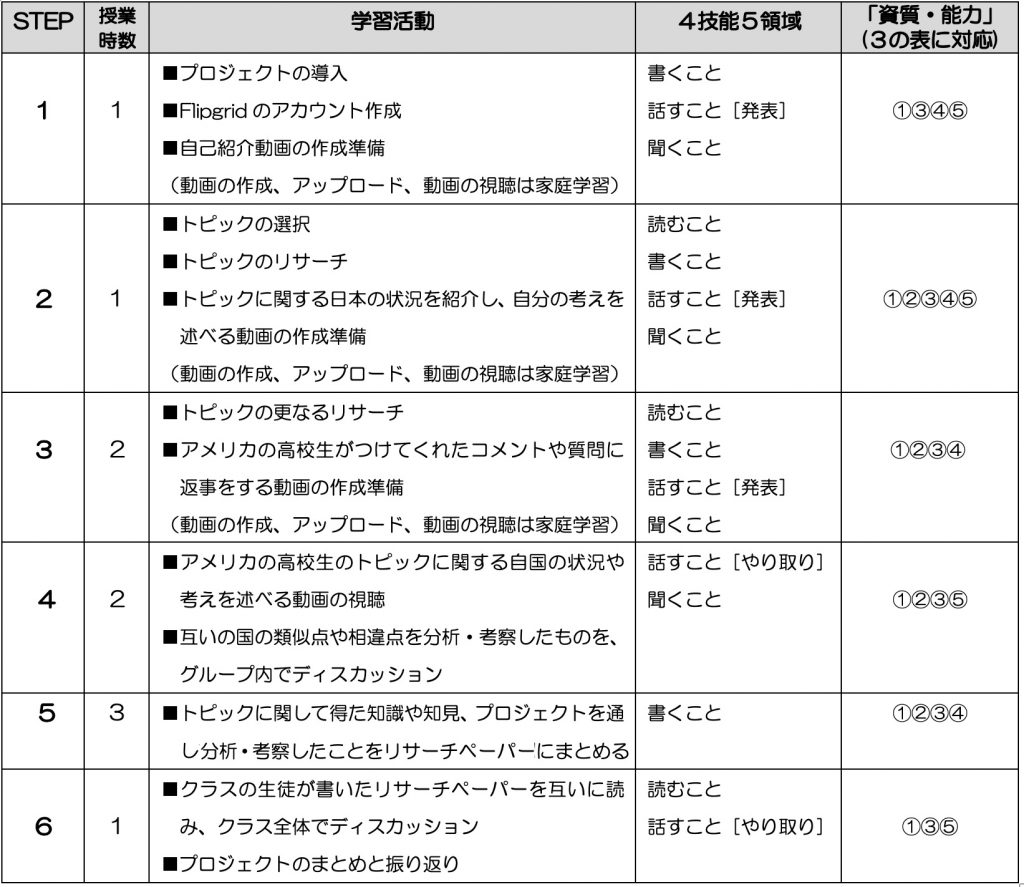

まず、目指すべき学習目標を達成するために、どのような課題を立てるのかを考えた。そこで留意したことは、高校3年生という発達段階を踏まえ、「交流」だけに終始しない探究的な活動の内容にすること、カウンターパートの先生のクラスが人文地理学であるため、その教科に合わせた内容にすることである。そこで考案した学びのプロセスは、⑴グローバルイシューやアメリカと日本に共通する社会問題のトピックを設定し、その問題に関する自国の状況についてリサーチし、自分の考えを述べる。⑵相手の国の状況について知ることで、互いの国との類似点や相違点を比較し、分析・考察する。⑶そこで得た知識や知見から、どのような問題解決の道筋を作るべきか自分の考えをまとめる、というものである。設定したトピックは、① Microplastics、② Poverty、③ US military bases in Japan、④ Immigrant/Foreign workers、⑤ Student loans、⑥ LGBTQ、⑦ Gender の7つである。学習の流れは下表に示す。

STEP 1

最初の授業で、アメリカの高校と授業交流をすると告げると、生徒から歓声が上がった。自分たちの英語力で、アメリカの高校生と一緒に授業をすることができるのかという不安の声も聞かれたが、未知の経験を楽しみたいという空気がクラスに広がった。

第1回目の授業は、アメリカの高校との授業交流ということを踏まえ、雰囲気作りも兼ねてALTに協力をお願いした。役割分担としては、筆者がRichard Montgomery High School の紹介やプロジェクトの概要説明を、パワーポイントを用いて英語で説明した。

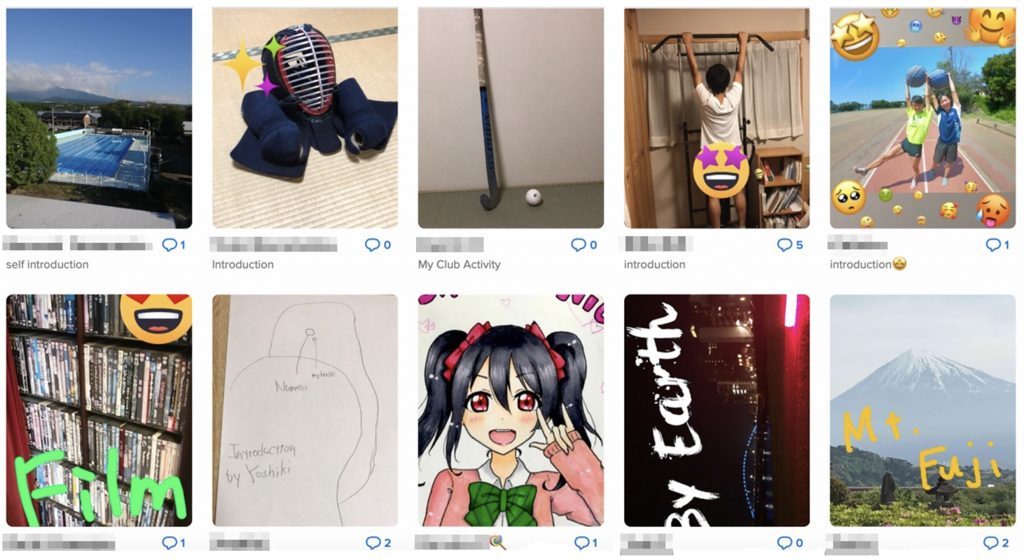

次に、ALTが「Flipgrid」の説明、アカウントの作成、そして自己紹介動画の作成準備を指導した。出来上がった動画は、自己紹介だけに留まらず、学校や地域の紹介を含めるものが大半であった。また、自宅で動画作成をすることを想定していたが、学校紹介も兼ねて校内で撮影されたものも多く、生徒の創意工夫を感じた。

STEP 2&3

生徒28人を7つのトピックに分け、4人1グループとし、取り組んでみたいトピックを選んでもらった。ワークシートに従い、トピックに関する日本の状況を、インターネットを用いてグループ内で協力してリサーチするよう促した。日本の状況を調べるため、ウエブサイトは日本語のものが多かったが、それを2分程度の動画にするために得た情報を精査してまとめ、英語にする作業に苦労していた。生徒はグループ内で自分が得た情報について交換し、どのような内容にするべきか話し合いを重ねていたが、動画の作成は個別であり、出来上がった動画を見ると一人ひとり違った視点のものが多く、トピックに関する日本の状況をアメリカの高校生が多角的に理解できるよう工夫されていたことは、驚きであった。さらに作成した動画に、アメリカの高校生が付けてくれたコメントや質問に返事をするという形で、1回目では不足していた箇所をさらにリサーチし、もう1本動画を作成した。

STEP 4

生徒からよく聞かれていたのが、アメリカの高校生の英語がなかなか聞き取れないということである。そこで改めて、授業内でアメリカの高校生の動画を視聴する時間を作った。生徒にイヤフォンを持参させ、耳を澄ませて分かるまで何度も何度もリスニングさせた。聞き取れない箇所の解釈を巡って、グループ内であれでもないこれでもないと話し合っている姿は、真剣そのものであった。このように、同世代の話すホンモノの英語を理解するという未知なる経験は、かなりの挑戦となった。次に、聞き取ったアメリカの高校生からの情報を、自分が調べたリサーチ結果と照らし合わせ、互いの国の類似点や相違点をグループ内でディスカッションし、分析・考察した。

STEP 5

生徒はプロジェクトを通して分析・考察したことをリサーチペーパーにまとめた。英語エッセイライティングのフォーマットに従い、どのような問題解決の道筋を作るべきか自分の考えを必ず入れるよう指導した。生徒はリサーチペーパーを書くのは初めてではあったが、上手にまとめることができた。英文の訂正はALTにお願いし、文法事項の確認も行うことができた。

STEP 6

出来上がったリサーチペーパーを冊子にし、互いに読み合い、クラス全体でディスカッションすることにより、プロジェクトのまとめと振り返りをした。また、ALTに動画やリサーチペーパーの講評をしてもらい、たくさんお褒めの言葉をいただいたことで、生徒たちは達成感を感じたようであった。また、南アフリカ出身のALTが、自身もアメリカの高校生の英語は聞き取りづらかったという話により、生徒は英語の多様性を実感することができた。

5. 教育用SNS「Flipgrid」を通して得られたこと 「つながる」は言語活動の根幹

生徒の振り返りにおいて書かれていたことを、学習目標に沿って次のように整理した(「資質・能力」の数字は、前出の表に対応する)。

「Flipgrid」プロジェクトの振り返り

【英語学習の「内発的動機付け」】

・もっと自分の意見を詳しく伝えたり、相手の意見を全て理解するために英語を上達させたいと思った。

・このプロジェクトを通して海外への憧れも強まったし、自分もアメリカの高校生みたいに話せるようになりたいと思った。

・アメリカの高校生と話す機会などなかったので、現地の英語を聞く良い機会となった。動画の返信が来たときは嬉しく、自分の拙い英語でも現地の人に伝わるんだと思った。

・アメリカの高校生の学校生活を垣間見ることができ、アメリカに留学してみたいと思った。

・動画の返信が来て、もっと友達になりたいと思った。将来海外に行き、たくさんの人と仲良くなりたいという思いが強くなった。

【資質・能力①】

・自分の調べた分野についての英語表現で、教科書や授業では見たこと、聞いたことがない言い回しを知ることができてよかった。

・ネイティブの英語を聞き取るのは難しかったけれど、ある程度理解できたときは嬉しかった。

・リサーチペーパーの執筆において、英語で長い文章を書くのは初めてだったので難しかったが、今後に生かせると思った。

【資質・能力②③④】

・日本語でも伝えるのが難しいのに、英語でどう伝えるべきかものすごく考えた。

・自分のトピックは米軍基地で、住んでいる御殿場に基地があるためこの問題を身近に感じていたが、調べてみると知らなかったこともたくさんあって驚いた。アメリカの高校生から聞けた異なる観点からも、この問題と向き合えたのがよかった。

・日本は裕福な国だと思っていたが、7人に1人が貧困であるという事実を知り、気付かないだけで自分の周りにもたくさんいるのかと思い、考えさせられた。

・まだLGBTQ の人に直接会ったことはないけれど、これから先会ったときに、 不快な思いをさせないためにはどうしたらよいかを考えるきっかけになった。

【資質・能力⑤】

・同世代のアメリカの高校生が考えていることを知ることができ、とても勉強になったし視野が広がった。

・日本の高校生と比べて、アメリカの高校生の方が社会問題について考えていると思ったし、調べ学習にとても慣れていると思った。

・アメリカの高校生は自分たちよりも社会問題についてよく学んでいて、驚いた。自分も知識だけの勉強でなく、社会問題について学んでいかなければならないと思った。

生徒の振り返りや授業での観察を通し、設定した学習目標の大半が達成されたことが確認できた。 また、教育用SNS「Flipgrid」の外国語教育における活用により、次表のことが明らかになった。

教育用SNS「Flipgrid」の活用が外国語教育にもたらすもの

⑴ 人と人が「つながる」ことを目的とし、場所や距離といった地理的な制約から私たちを解放してくれるSNSは、場所が異なっても、協働的な学びを可能にすること。

⑵ コミュニケーションツールとして子どもたちの日常の一部となっているSNSは、言語表現活動を主とする外国語教育と親和性が高く、4技能5領域のバランス良い育成を可能にすること。

⑶ 「Flipgrid」の特徴である動画の作成・視聴により、4技能5領域に「視る」が加わること。「視る」ことで子どもたちは世界をよりリアルに感じ取ることができ、英語学習の「内発的動機付け」を高められること。

⑷ 「Flipgrid」の特徴である動画の共有により、子どもたちは自分の「声」を見付け、自分の「声」を他者と共有し、他者の多様な「声」を傾聴し、尊重する姿勢を身に付けられること。

このように成果もあったが、課題も見えた。SNSの負の側面と、どのように向き合いながら教育に活用していくのかということである。冒頭で述べたようなSNSの負の側面を熟知し、対策を講じた上で活用するのはもちろんのことだが、規制が強すぎて様々な手続きが必要となれば、教員はSNSの活用に二の足を踏んでしまう。そのバランスをどのように取るのかについては、今後さらに検討してゆかなくてはならない。

本学習活動を通して、一つの誤算に気がついた。それは、大人たちが考えている以上に、Z 世代の子どもたちは、ネット空間を通して既に世界のホンモノとつながっているということ。これは私たちの世代では考えられなかったことである。折しも、新型コロナウイルスの感染拡大は、人と人との「つながり」を希薄にしている。だからこそ、それをカバーするツールとして、人と人が「つながり」、世界のホンモノとの出会いをもたらすSNS を教育に生かすことは、価値のあることである。これからの時代の外国語教育に、SNS は新しい広がりを持たせるであろう。