小学校低学年児童を対象とした遠隔教育の実践―コロナ禍における香港日本人学校の歩み― 谷 太一さん(香港日本人学校香港校小学部)

第56回2020年度「実践! わたしの教育記録」新採・新人賞 受賞作全文公開

香港日本人学校香港校小学部 谷 太一

1.はじめに

香港特別行政区(以下: 香港)では、2003年に重症急性呼吸器症候群(SARS)が大流行し、約300人の死亡者が報告された。香港政府はこの経験を教訓に、今もなお世界規模で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の迅速な対策を講じており、外国からの入境禁止の他、帰国した香港居民に対しては14 日間の強制検疫や公共施設の閉鎖、マスク着用義務の強化などを進めている。

学校では、休校期間の無期限延長による遠隔教育の実施や児童一人につき布製マスク2 枚を配布するなど、現地で生活していると社会や教育機関に浸透した防疫意識の高さや対策の徹底ぶりには驚かされる。香港教育局によると、2020年7月10日の時点で、学校内で感染が確認された事例はなく、一斉登校から再び臨時休校になるまでの4週間における学校の取組が高く評価された。

2019年6月には、「逃亡犯条例」改正案の撤回を求め、世代を超えた多くの香港市民が民主化デモに参加し、平和的に意思表明を行った。参加者の中には、幼児から学生の姿も多く見られ、感動したことを今でも鮮明に覚えている。しかしながら、武装警察による実弾の発砲や暴力、毒性の高い催涙弾などを使用した武力行使に対し、香港市民からは不安や非難の声が上がっていた。

香港市民と武装警察との衝突は次第に過激化し、火炎瓶での応戦や抗議運動による道路の封鎖、交通手段の往来を妨害するなど一部デモ隊が暴徒化する事態へと発展してしまい教育局の通達によって、突然の臨時休校を余儀なくされたこともあった。現在も、6月30日に施行された香港国家安全維持法下で政治的弾圧が続く香港では、緊張が高まっている。

こうした情勢不安やコロナ禍における在外教育施設での実践を示すことで、日本の教育活動を議論する建設的な一助になることを願う。

2.コロナ禍における在外教育施設での実践

本実践は、香港日本人学校香港校小学部2年生を対象とした。日本人学校とは、文部科学省が日本国内と同等の教育課程を有すると認定した海外にある全日制の学校である。

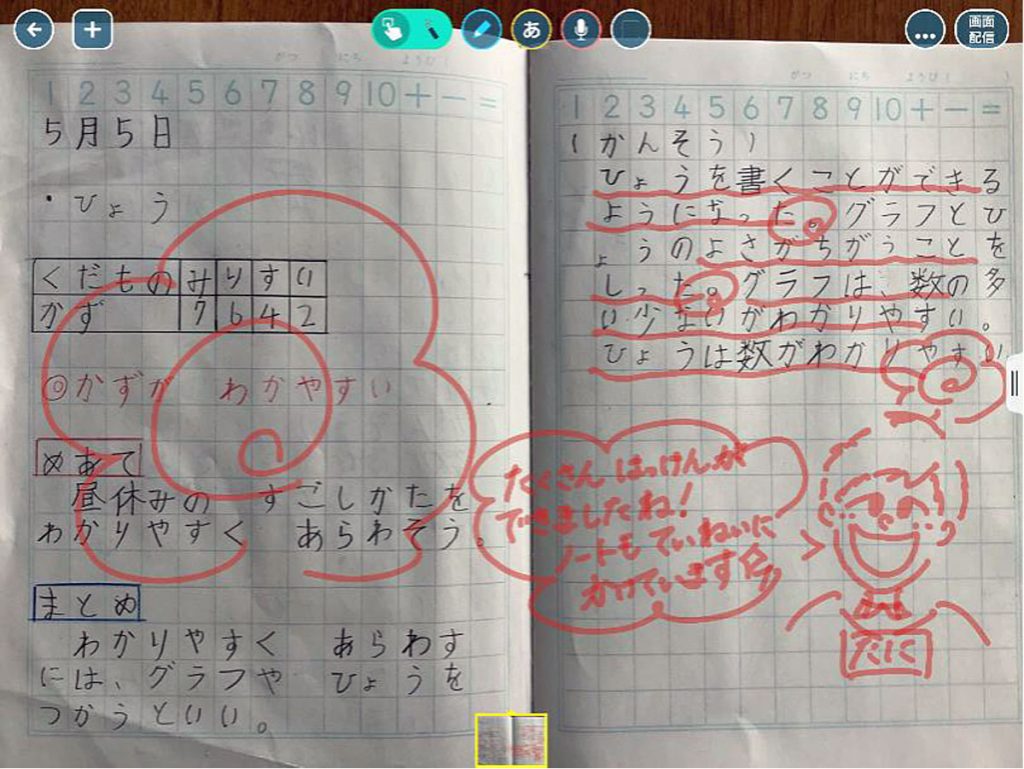

(1) ロイロノートを活用した学びの保障

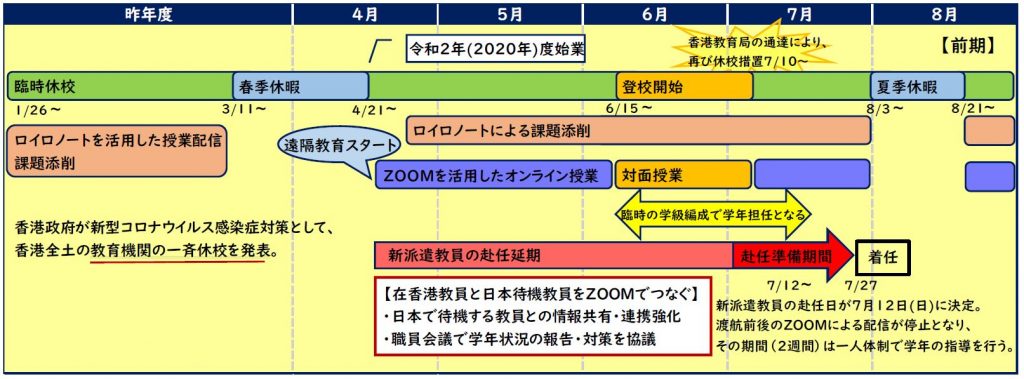

2020年1月26日、香港教育局の通達により、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休校となった。休校当初は、学校のホームページ上で課題のお知らせを各家庭に周知するのみであったが、休校措置の延長に伴い、授業支援アプリ「ロイロノート・スクール(以下:ロイロノート)」の活用が始まった。ロイロノートの活用により、課題の「伝達」「提出」「添削」「返却」といった遠隔地にいる担任と児童の双方向のやり取りが可能になるだけでなく、事前に授業を収録することで、児童がそれぞれのライフスタイルに合わせて受講することができるオンデマンド型の授業展開が実現した。

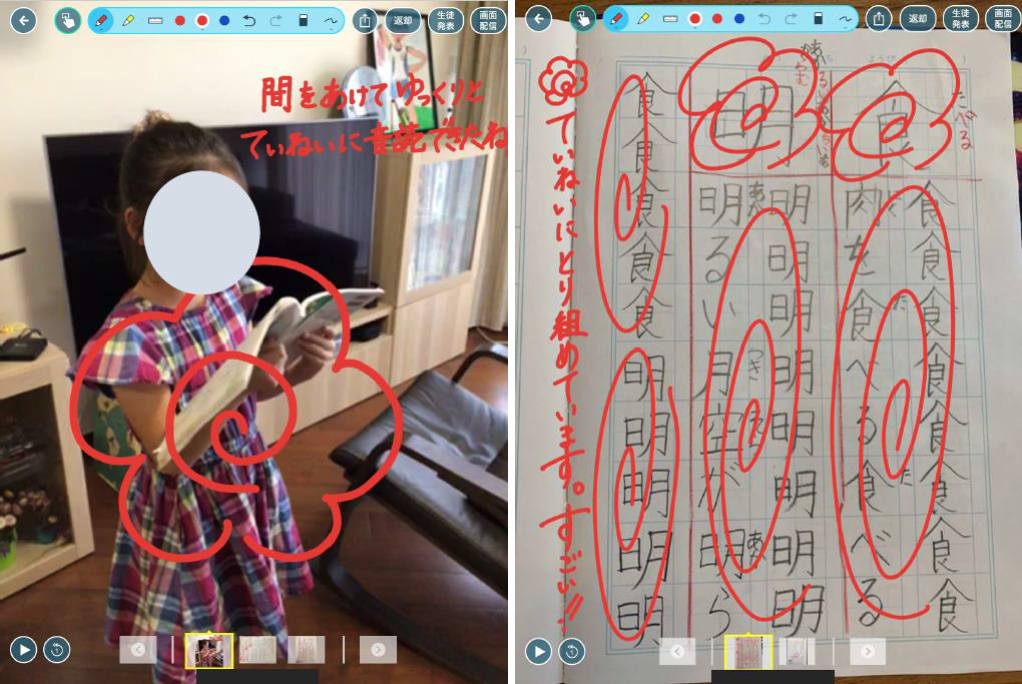

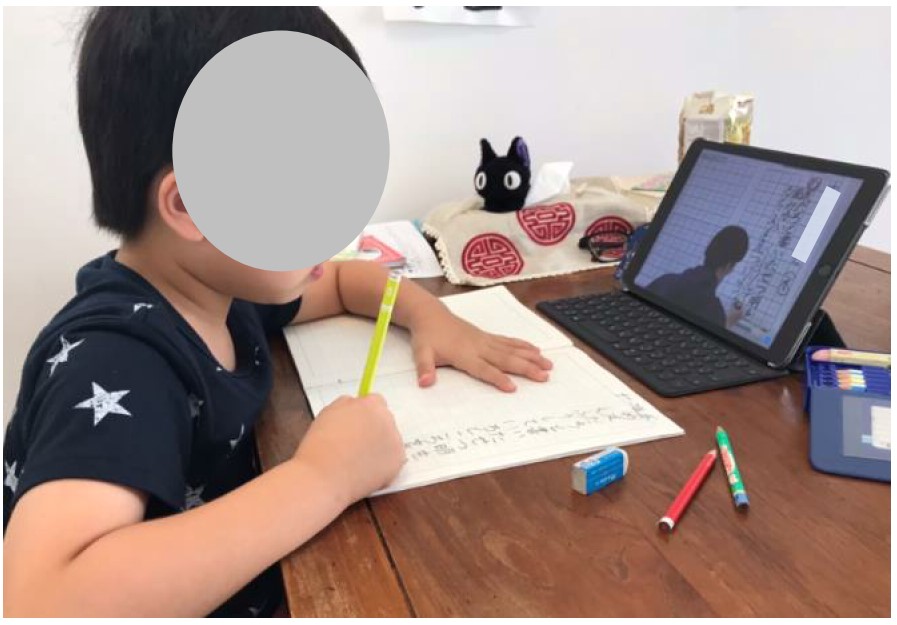

一方、初期設定や端末機器の操作は低学年には難しく、始めは保護者の協力が必要不可欠であった。ロイロノートには、画面上にあるカードに直接絵や文字を書いたり、キーボードで文章を入力したりする機能も備わっているが、低学年の発達段階等を考慮し、学びの手立てとして家庭学習では鉛筆を使ってノートやドリルに書くように指導を行い、児童は取り組んだ課題を写真に撮って提出している。ユニークな活用方法として、音読学習もある。子ども達に自分の音読を録画し、ロイロノートを通じて提出してもらっている。提出された音読を見ると、お腹から声が出ている子、すらすら読める子、表現を工夫している子など、子ども達の頑張りを見とることができる。低学年においても、こうした日々の直感的な操作経験を積むことによってICT活用の技能を高めていくことが可能である。

(2)新年度の課題

子ども達、そして教員自身も心待ちにしていた学校再開の知らせだったが、その後も休校措置が延長となり、林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は3月21日の記者会見で、教育機関の休校措置を無期限延期にすると発表した。

2019年度の教育活動年度の終了に伴い、今年度(2020年度)進級した2年生の子ども達は、学年のまとめを行うはずであった大切な3学期がわずか14日間となり、1年生の教育課程をすべて修了しないまま新学期を迎えることとなった。

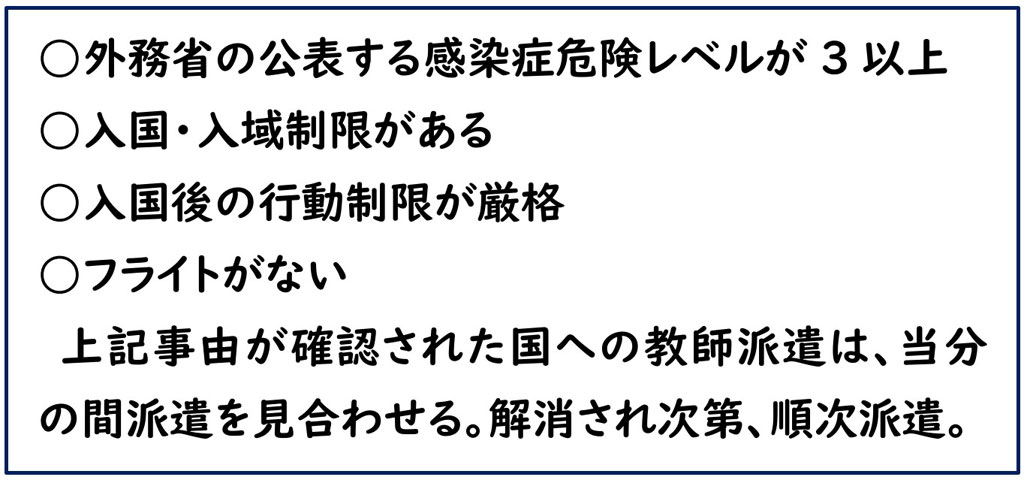

4月になり、新年度に向けた話し合いが教員間で行われた。いつ香港政府から休校措置解除の通達があるか不透明の中、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受け、香港日本人学校香港校を含む104校の在外教育施設への日本からの教師派遣の延期が文部科学省より発表された。

日本人学校で勤務する教員には、原則任期が定められており、満了に伴い帰国する教員と新しく赴任する教員のサイクルで学校が運営されている。香港日本人学校香港校小学部では昨年度、管理職を含む約半数の教員が帰国したことから、これは非常に大きな課題であった。

(3) ZOOMでつなぐ「教師×児童」「教員×教員」

香港政府による無期限の休校措置や新派遣教員の赴任延期といった課題の中、4月21日の新年度に向けてWeb会議ツール「ZOOM」の導入がされた。

ZOOMの活用により、コロナ下の教育現場における同時双方向型の遠隔コミュニケーションが可能となった。教員間では、オンライン授業研修を行った後、在香港教員と日本待機教員をつなぎ、職員会議や分掌会で情報の共有や対策の協議を行うとともに、日本にいる第2学年教員とは、顔合わせや新2年生の引継ぎ情報の共有、学年状況の報告などで遠隔地においても連携を強化することができた。操作で困っている年配の教員には、率先して教えに行くことで互いのICT活用指導力の向上を図ることができた。

2020年度の始業を迎え、ZOOMとロイロノートの両方を駆使した遠隔教育が始まった。オンライン上での学級開きでは、自己紹介やオンライン学習のための操作方法やルールの指導を行った。低学年におけるICTの活用にあたり遠隔地から2年生にどのように説明したら分かりやすく伝わるかを考え、視覚情報を多く取り入れた教材を作成した。【添付資料:今日からきみもオンライン学しゅうマスターだ‼(クリックすると開きます)】

ロイロノートと同様、ZOOMも始めは保護者のサポートが必要であったが、現在ではほとんどの児童が自分で操作をしながら学習に取り組むことができている。

オンライン授業は、毎日朝の会と午前2コマ、午後1コマの計3回ライブ配信が行われており、2年生は1年生で未履修の学習内容からスタートした。国語を1組担任、算数を2組担任の私が指導する教科担任制で学習を進めており、基礎基本の定着を図っている。他の教科は各学級担任が指導する。こうした指導体制をとった背景には、休校措置解除の不透明さや遠隔教育への移行という状況下で、担任一丸となって学年全体で子ども達を育てていこうとしたことや登校再開の通達があった場合にも、学習進度の調整がしやすい利点があったからだ。教科によって担当の先生が変わることで、集中力が続かない低学年の子ども達でも、オンライン学習のモチベーションを高めることができた。

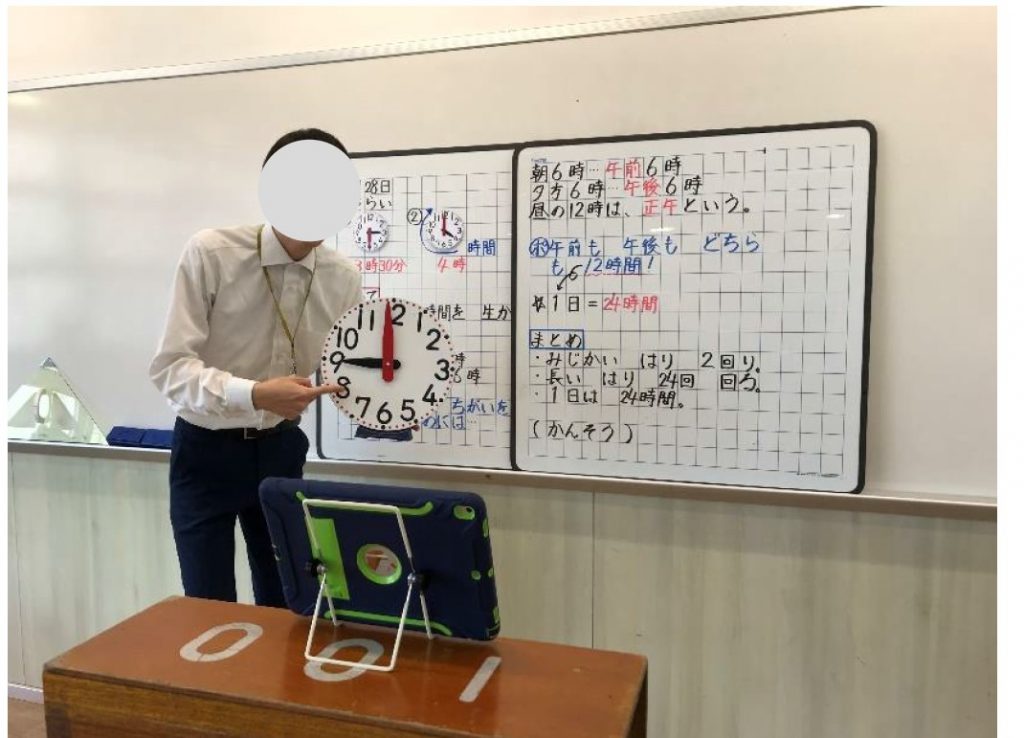

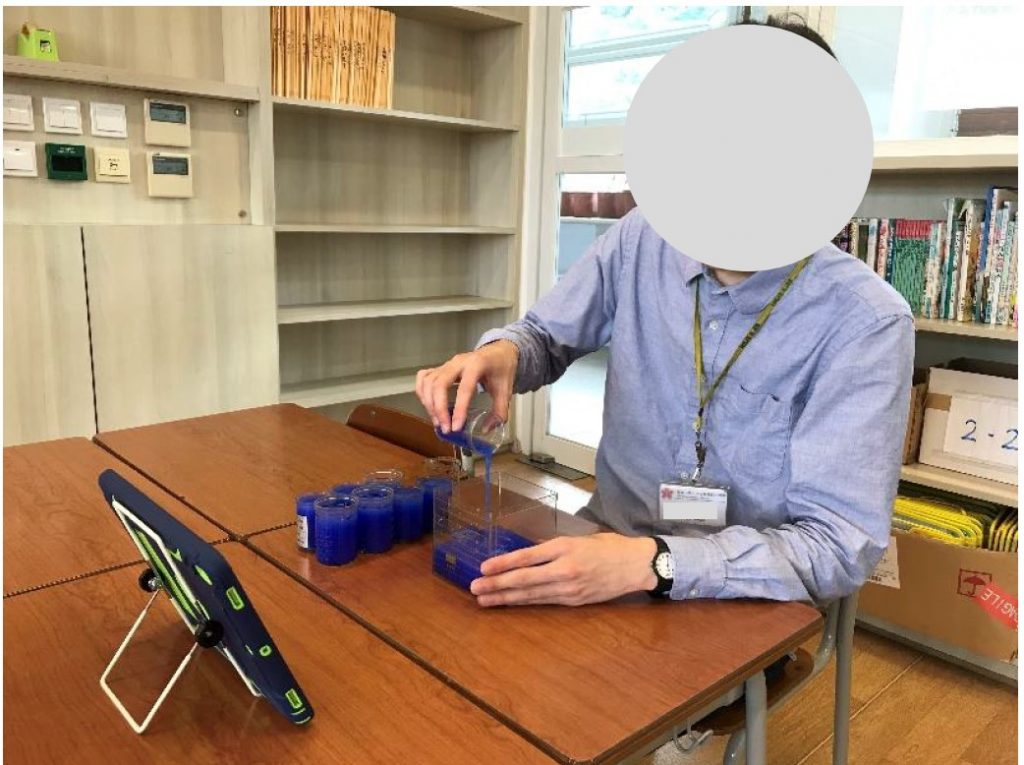

低学年のオンライン授業には、2年生の児童の発達段階を踏まえ、視覚的に学習の理解を助けられるように、マス目のあるホワイトボードを活用しながら教科指導を行っている。教室ではパソコンを主端末にして、ホワイトボード前に固定したタブレットから板書を配信できるように、ZOOM上には2つの画面を設定している。画面を切り替えることで文字が大きく鮮明に映るため、自宅からノートに書き写す児童にとって見やすい学習環境をつくることができる。板書をする際には、声かけをして子ども達と一緒に書くことで、ノートづくりの基礎基本を意識させ、図や式などを適切に用いることができる技能を高められるようにしている。

ZOOMを活用した授業では、「ブレイクアウトルーム」という機能を使うことで、オンライン授業に参加する子ども達を別々の部屋に分け入れ、少人数でのグループ活動も行っている。担任は自由に部屋に行き来することができるため、児童の様子の把握や支援を行いながら、子ども同士の対話を促すことができる。

一方、オンライン授業を進めていく過程で難しさを感じていることもある。学級での指導とは違い、画面上に映っている児童の様子しか見とることができないため、これまで授業中に机間巡視やノートに書き取りをする様子から児童の困り感を把握できていたことが困難になったことである。また、通信状況によって、画面が固まったり、音声が届かなかったり、時には児童が突然クラスから退出してしまうケースもある。各家庭の通信状況によることもあり、安定した授業配信が難しい。こうしたZOOMを活用したオンライン学習の手立てとして、授業の中で質問できる時間を適宜設定し、授業配信が終わった後も、ロイロノートで分からなかったことや知りたいことを質問できるように「質問箱」を設定している。

(4)一斉登校の開始とその後

香港教育局の通達により、教育機関の段階的な休校措置の解除が行われることになった。本校は教師派遣の延期が続く状況下で、各学年にある2学級を臨時的に1学級にする対応を行った。6月15日に2年生の登校も開始され、教室に35名の明るい声が響き渡った。

登校再開後は、香港教育局や衛生署のガイドラインに則り、昼食なしの午前授業が行われた。教員は児童の健康状態の把握やマスク・手洗いの呼びかけ、下校後の教室内の消毒作業など、感染予防を意識した教育活動を行っていたが、6月の香港の気温は非常に蒸し暑く、換気のために窓やドアを開けていると熱風が入り込んでしまうため、指導を徹底しても低学年の児童は無意識のうちにマスクを顎まで下げてしまうこともあった。音楽や体育などの指導教科によっては、授業後のマスク着用は非常に難しく、休み時間においても子ども達のソーシャルディスタンスを維持することが課題であった。

7月10日、香港教育局は市中感染の増加を受け、再び休校措置を発表した。オンライン授業の再開日には落ち込む子の姿もあったが、子ども達は夏季休暇が明けた現在もオンライン授業に一生懸命取り組んでいる。

3.おわりに

本実践の成果と課題をまとめる。

9月始めに、担当する2年2組の児童18名(男子12名、女子6名)を対象に、4月から現在までのオンライン授業受講状況についてアンケート調査を行った。本アンケートは、ロイロノートの機能を活用し、遠隔地にいる児童が5つの問いに回答、それを集計したものである。調査の結果、以下のような成果と課題が見られた。

以上のことから、子ども達はオンライン授業をとても楽しんで取り組み、主体的な学びができていることが分かる。「オンライン学習がスタートした時と比べて今の気持ちは?」という問いに対しては、9割の児童が「もっとやる気いっぱいになった」「同じ」と回答している。これは、遠隔地においても教員と児童とのインタラクティブな授業が有効に機能しているという成果である。

調査の結果から、ストレス反応や心理的な影響、目の疲れが出ていることが課題であると考えられる。子ども達はオンライン学習に伴い、以前に比べると液晶画面やメディアへの接触回数や時間が増えており、集中力を必要とする学習に疲労が出ている。こうした課題への改善に向けて、健康面に配慮したカリキュラムの構築が必要である。学級では、定期的に目の健康について呼びかけを行い、家庭に向けた情報発信や連携を図っていきたい。

本アンケートの最後に、オンライン学習でできるようになったことを自由記述欄で設けた。子ども達からは、本実践で成長できたことがたくさん届けられた。今回、以下4つを紹介する。「勇気を出して発表することができるようになった! 学校に行ってたくさん手を挙げたいです。」「手を挙げることができるようになりました。前よりは、みんなの前が恥ずかしくなくなりました。」「タブレット操作ができるようになった。」「時間をよく見るようになって、休み時間に宿題をしたり自分で決めたりすることができるようになった。」

本実践記録では、コロナ禍における在外教育施設での取組を紹介した。日本では、遠隔授業が実施されている小中学校はまだ少なく、低学年に関する実践例や情報も限られている。本実践から得られたエビデンスが、今後の遠隔教育やICT活用の充実、質の向上につながることを願う。

参考文献

Education Bureau, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region,`Arrangements of Early Commence of Summer Holiday for All Schools`, July 2020.

文部科学省総合教育政策局教育改革・国際課「令和2年度 在外教育施設への教師派遣について(第2報)」2020年3月。