2019年度 第55回 「実践!わたしの教育記録」 特別賞:受賞作品発表

※入選作品をウェブに掲載するにあたり、画像資料の指示語をウェブページレイアウトに適した語に変更しています。

校内研修を活性化させる研修デザイン

千葉県君津市立周南小学校 髙槗朋彦

1.はじめに

校内研修は、各学校や地域の具体的な教育課題に即して充実が図られ、教師の力量向上を目的として多くの学校で設定されている。学習指導法の研修が中心として伝統的に行われていて、海外からの評価も高い。しかし現在、学校における教育課題は学習指導だけではなく、日常の教育活動や生徒指導などさまざまなものがある。校内研修を幅広く捉え、さまざまな課題に向き合うことで子どもの学校生活を充実させながら、教師の力量を向上させる研修になるための支えになりたいと思い実践をした。

2.校内研修=授業研究会という形式について

校内研修と言えば授業研究会が思い浮かべられ、「指導案作成・検討→授業準備→授業展開→協議会」の手順で行われることが多い。協議会では校外の講師を呼び、ご指導をいただいて授業改善を目指す形式が一般的である。普段の授業に生かせる研修であることが好ましいが、授業展開のための校内研修になってしまう場合もある。そうなってしまうと、子どものための研修だけでなく、研修のための研修になってしまう。そこで、校内研修を授業研究会にとらわれず、学校の課題を解決する過程を通して、教師の力量向上ができる校内研修をデザインしたいと考える。

3.校内研修のデザイン

⑴学校の課題

本校の課題は、年齢と教職経験年数の双方で中堅層が少なく、若手とベテラン教員に二極化されていることである。その結果、学習指導や生徒指導において、学級によって大きく差がついてしまったり、教育観についても大きな違いがあったりする。組織で共通理解を図り、子どもの実態を把握してそれらの課題を解決できればよいが、日々の忙しい業務に追われその時間を確保するのは難しい。そこで、校内研修では、これらの課題解決を通して教師の力量向上を目指す。

⑵校内研修と学校教育目標について

教育課題を共通理解し、解決に向けて組織としてまとまるために、学校教育目標の達成を校内研修の中心に据え置くことが大切だと考えた。学校教育目標は、学校長が成長させたい子どもの姿をイメージしながらつくっている。学校教育目標を中心にまとまることができれば、教育課題を解決しながら子どもの成長につながり、教師の力量を向上させる取り組みになると考える。本校の学校教育目標を左に示す。

やる気! 元気! 思いやり! のある児童の育成

「わかった」「話せた」「考えた」「ふわふわ言葉」いっぱいの周南小

校内研修では、年間を通して学校教育目標を大切にする意識を学校全体で持つようにしたい。

⑶組織力を基盤とした研修について

学校や学年の高い組織力が、子どもへの教育効果を高めることはよく語られることである。しかし、組織力を高める具体的な取り組みは少なく、それぞれの人間性に頼っていたように感じる。結果、これまでは教師一人一人が活躍することで、教育の成果を上げてきた。

しかし、一人一人の取り組みでは成果が上がらない時代になってきた。これからは、学校として組織力を高める取り組みを積極的に行い、教育力を向上させることで、子どもたちを成長させることが求められるようになったと考える。

そこで、今回の校内研修では、組織力を基盤として研修を充実させたり、学校の課題を解決したりする。

⑷校内研修のイメージ

以上のことから、本校の課題は年齢層の二極化による

・学習指導力

・生徒指導力

・教育観の違い

と捉えた。この課題を解決するために組織力を強化しながら学校教育目標の達成を目指し、教師の力量向上を目指す。

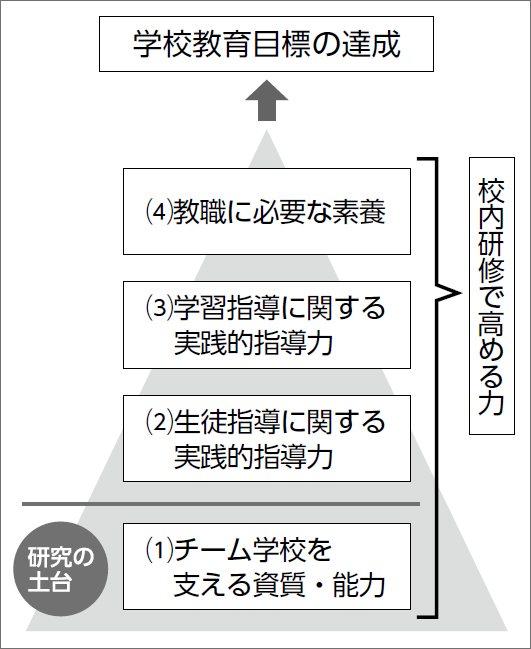

具体的には次の4つの力を柱として、校内研修をデザインした。

⑴チーム学校を支える資質・能力(組織力強化)

⑵生徒指導に関する実践的指導力(生徒指導力向上)

⑶学習指導に関する実践的指導力(学習指導力向上)

⑷教職に必要な素養(教育観)

この4つの柱を軸として校内研修をデザインすることで、組織力を高め、学校教育目標に迫ることができると考えた。そして、それを一般化・体系化し、どこの学校でも学校教育目標に迫る取り組みとして、具体的な方法になる一助となればと考える。研修のイメージを下図に示す。

⑴が組織力を高めるために必要な力であり、学校教育を支える大きな土台になると考える。その上に⑵~⑷の力が積み重なることで、教育力が高まり、学校教育目標を達成できると考える。

4.研究の方法と実際

本校の校内研修は、学期のはじめと終わり、各行事の1か月前に設定し、月に1回行った。毎回次のような形式で行うようデザインした。

①はじめの会

・ありがとうタイム………⑴の力

・人間関係づくりゲーム…⑴の力

②学校教育目標に迫るための戦略会議

・教育に関する学び………⑷の力

・アセスの活用……………⑵の力

・生徒指導について………⑵の力

・学習指導について………⑶の力

③終わりの会

・全力じゃんけん…………⑷の力

この他にも、全校共通実践を行ったり、9・10月に授業研究会を行ったりし、⑵、⑶の力を高めている。

⑴チーム学校を支える資質・能力の育成

本校では、職員間の信頼関係を高めることで、組織力を高める実践を取り入れた。さらに、戦略会議を開くことで、連携・調整する機会を意図的に設けた。

①ありがとうタイム

同学年で、日頃の感謝を伝え合う時間である。お互いに感謝を伝え合うことで学年間に信頼関係が生まれた。

②人間関係づくりゲーム

職員間のつながりを意図的につくるために、学級経営でも活用できる人間関係づくりゲームを行っている。ゲームを通して身も心も近づき、連帯感が生まれた。

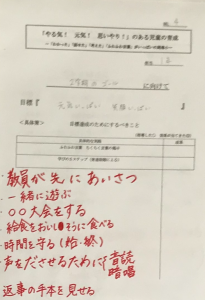

③学校教育目標達成に向けた戦略会議

戦略会議では、次のような内容を学年で話し合う。

- 学期ごとの子どものゴール像

- 行事で育てたい子どもの姿

- 子どもの実態

- 目標に迫るための具体的な実践

- 実践に対する反省

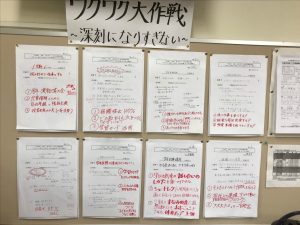

学校教育目標を常にイメージして、学年主任を中心として各学年で話し合う。話し合って決めたことは、職員室の後ろに掲示し、いつでも振り返られるようにしている。

学期のはじめには、学期ごとの子どものゴール像を話し合い、その姿に向かうための具体的な手立てを話し合い実践する。各行事前では、運動会では体育主任、卒業式では教務主任など、それぞれの主任から学校教育目標と関連付け、行事を通してどのような力を身に付けさせたいか話をしてもらい、全校で共通理解を図った。各主任の考え方が全校に伝わった上で、各学年の考えや具体的な手立てを話し合うことで、学校行事へ向かう姿勢が大きく変わった。

日々の業務で子どもの話をする時間を確保することが難しいので、「とても充実した時間になった」と多くの方から言ってもらえた。

日常の生徒指導や学習指導に対する各学年の話合いは、後半に示す。

⑵生徒指導に関する実践的指導力

本校では、児童の実態を数値や見取りから把握し、具体的な手立てを話し合い、実践し、学校教育目標の「やる気」「元気」「思いやり」のある児童の育成に向けて取り組んでいる。

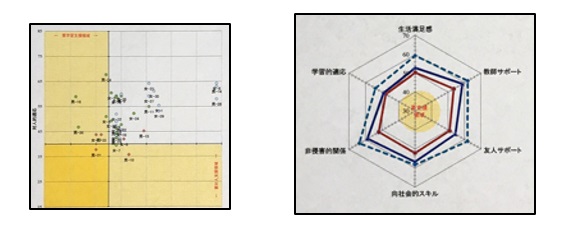

①アセスの活用

アセスとは、子どもの学校に対する「適応感」を測定する試験紙である。学級・学年の集団だけでなく、個人の実態を把握することもできる。いじめの早期発見にも活用できる。数値が向上するよう、作戦会議で話し合ったり、個人的に手立てを取ったりしている。

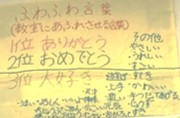

②全校共通実践【ふわふわ言葉・ちくちく言葉】

言葉が乱れることが、荒れの始まりだと考える。逆に、整っていれば、言葉が力を与えてくれる。本校の学校教育目標にある「『ふわふわ言葉』いっぱいの周南小」を達成するために、全校共通実践とした。4月に、「ふわふわ言葉」「ちくちく言葉」の実践を全校で学習し、全クラスで話し合って掲示し、言葉を大切にした実践につなげている。

③戦略会議(生徒指導)

教師の見取りやアセスの結果を基に児童の実態を把握し、日常生活や行事を通して成長させるために行う。日常での生徒指導に関する課題について、各学年で手立てを考えて話し合い、評価・改善を行っていく。次のようなアイディアが出た。

【テーマ:人間関係づくり】

・ほめ言葉が飛び交う授業にする。

・拍手を増やす。

・児童理解のために情報交換をする。

・ショートレクで人間関係づくりをする。

⑶学習指導に関する実践的指導力

本校では、年2回の校内授業研究会で授業実践力を高め、全校共通実践と作戦会議で指導技術を身に付けることで、学校教育目標の「わかった」「話せた」「考えた」の達成に向けて取り組んでいる。

①校内授業研究

9・10月の2回、校内授業研究会を行う。1つの教科に絞るのでなく、多様な教科で展開をした。学びの約束や話合い方を全校で共通理解し、主体的・対話的で深い学びの視点で授業の工夫・改善を行った。

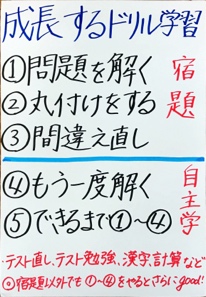

②全校共通実践【学びの5ステップ】

基礎学力定着のための全校実践である。本校は若手が増加し、ベテランとの二極化が進んでいる。それに伴い、学力の定着はクラスごとに大きな差が生まれてきてしまっている。そこで、学力を定着させるための指導技術の向上のために、全校共通実践としてこの学習方法を実施している。主に、宿題や授業中の練習問題の時に活用し、基礎学力の定着を図っている。

③戦略会議(学習指導)

教師の見取りや、テストの点数で実態を把握して話し合う。子どもの学習に向かう姿勢や基礎学力定着のために、学年の実態に合わせた目標や実践を考え、実行することができた。次のようなアイディアが出た。

【テーマ:授業改善】

・授業にグループトークを入れる。声を出させるための音読指導をする。

・◯◯大会を開き、楽しみながら勉強させる。発表できるよう、準備をたくさんする(特別支援)。

⑷教職に必要な素養

本校では、教職員の資質・能力を向上させるための学びの機会を意図的に取り入れた。この学びを通して、教職員自身が、学校教育目標を達成できるよう心がけ、実践の質を高める。

①教育に関する学び

使命感や教育的愛情、倫理観を持つために、研究主任を中心に次のような学びの機会を取り入れた。

- 全国学力・学習状況調査の結果の共通理解

- 新学習指導要領のポイント

- 学校改善に成功している学校からの学び

- 子どもの可能性を信じる効果 など

戦略会議の前に位置付けることで、充実した話合いになった。

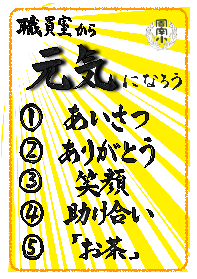

②明るい職員室づくり

児童と積極的に関わる社会性やコミュニケーション能力を高めるために、校内研修を通して全校で共通理解を図る場面をつくり、明るい職員室づくりに努めた。

- 元気な挨拶

- 笑顔で会話

- 前向きな言葉を使う

当たり前のことかもしれないが、これらを意識することで、職員室の雰囲気が前向きになり、教職員の気持ちが明るく穏やかになる。子どもとの接し方も変わってきた。

③全力じゃんけん

全力じゃんけんは、校長が目標を言った後に全力でじゃんけんをするものである。勝っても負けてもあいこでも全力で喜ぶ。うまくいってもいかなくても、職員全体で喜ぶことで、目標に向かって前向きに進む気持ちをつくることができる。

⑴~⑷の学びの中から生まれた実践

①校長と全校児童の全力じゃんけん

子どもに目標を持たせるために、校内研修で行っている全力じゃんけんを始業式で行った。校長が2学期の目標を言い、全力でじゃんけんをした。目標に対して児童が大きな声で叫び、じゃんけんの勝ち負けにかかわらずみんなで喜ぶことができた。その後、教室の雰囲気はとても明るくなった。職員室では、教師の元気な姿が見られた。

②職員室を明るくする活動

若手研修の中で、職員室を明るくする取り組みについて話合いが行われた。校内研修で決まった元気な挨拶や笑顔以外にも、アイディアがたくさん出された。

自分から進んで助けに行ったり、お茶を出し合ったりすることが以前より多くなった。

③学校教育目標を

子どもに伝える場面の増加

運動会や児童集会など、全校児童が集まる場面で、学校教育目標を伝える場面が増えた。具体的には、全校児童の前に立つ教職員が、学校教育目標である「やる気! 元気! 思いやり!」と唱えた後に、全校児童が復唱するというものである。

教職員も全校児童も言葉を覚え、学校教育目標への意識が高まった。

5.成果と課題《成果と課題(○成果 ●課題)》

○チームを支える資質・能力を意識することで、教員同士が連携を取り、子どもの成長に向かって取り組む意識が高まった。

○生徒指導に関する実践的指導力を意識することで、目の前の子どものことを考え、話合いで決めた実践を効果的に行うことができた。

○学習指導に関する実践的指導力を意識することで、全校で指導法や学びのスタイルを共通理解し、指導することができた。

○教職に必要な素養を意識することで、教員一人一人の意識が高まり、効果的な指導をすることができた。

●教科の専門性に対する学びは弱かった。

課題解決を基に校内研修をデザインすることで、効果的な研修にすることができた。組織力を高め、学校教育目標の実現のために実践を積み重ねてきたことも、成果につながったと考えられる。さらに、子どもの成長のために、教科の専門性の学びも取り入れながら校内研修をデザインしていきたい。

6.終わりに

⑴校長から

学校は、校長から示された学校教育目標を全ての教職員が共通理解し、達成に向けて一丸となり取り組んでいくことが求められる。そのためには、教科指導だけでなく、学級経営、風通しのよい職場づくりが必要である。

本研究は、それら全てに目を向けた取り組みであり、特に教職員の意識・意欲向上に成果が見られてきた。今後も「チーム周南」として子どもたち一人一人の成長に向け、尽くしていきたい。

⑵研修主任から

今までの校内研修から大きく形を変えた研修となった。課題解決に焦点を当て、組織力を高める実践を意図的に取り入れることで、職員一丸となって取り組み、子どもによい影響を与えられるようになった。

〈参考文献〉

- 『小学校学習指導要領(平成29年度告示)総則編』

- 「千葉県・千葉市教員育成指標」

- 『アセスの使い方・活かし方』栗原慎二・井上弥 編著(ほんの森出版)

- 『【エッセンシャル版】マネジメント 基本と原則』P・F・ドラッカー 著 上田惇生翻訳(ダイヤモンド社)2001

受賞の言葉

この度は、本実践をこのような素晴らしい賞に選んでいただき、ありがとうございました。

私は平成27年度より4年間、研究主任を務めさせていただきました。最初の3年間は算数教育を軸とした校内研究を進めてきました。授業に関する成果はあったものの、授業以外の課題も見えてきました。その課題と向き合い、子どものためになる研究を進めたいという願いから、4年目に本実践に挑戦しました。

文章には表せませんでしたが、特に行事で大きな成果があったように感じます。各行事の目的や主任の想いを共有し、力を合わせて指導にあたることで、どの行事でも子どもを立派な姿に成長させることができました。

今後の教育は、AIやIoTの急速な発展から機械が中心となる時代になるかもしれません。しかしそんな時代だからこそ、子どもの成長を願い、目の前の課題と向き合って教職員が力を合わせるような、より本質と向き合うことを大切にしたいと考えています。本研究はまだまだ発展途上でありますが、そんな時代の研究としてお役に立てば幸いです。

終わりに、今までと違った校内研究を快く受け入れてくださった、校長先生をはじめとした本校の職員と子どもたちに、心より感謝を申し上げます。