「潜る・浮く」の指導、どうすればいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #25】

「潜る・浮く」は、泳ぐことに直結しています。特に、ゆったりと長い距離を泳げるようになるためには、しっかりと潜ったり浮いたりできることがとても大切です。ここでは、泳ぐことにつながる「潜る・浮く」の指導をどのように進めていけばよいかを紹介していきます。

執筆/東京都公立小学校教諭・箕浦秀一

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

しっかり潜れば、よく浮ける

「潜る・浮く」の指導、まずは「潜る」ことから始めます。頭を全部水の中に入れることを、楽しみながら、なるべくたくさん経験させましょう。そのための教材を紹介します。

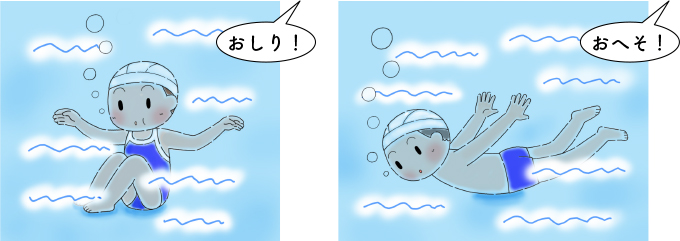

〇〇でプールの床にタッチ

体の部位を指示して、その部位でプールの床にタッチさせます。手、両手、おしり、おへそ、背中というように、タッチするために、だんだんと深く潜らなければならないようにします。おへそや背中をプールの底に着けるのはとても難しいのですが、ここでのねらいは頭を全部水の中に入れることです。できたかできないかを問うよりも、数多くチャレンジさせることに主眼を置きます。

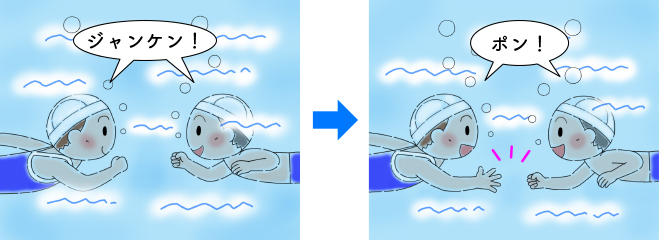

水中ジャンケン

2人1組になって、水の中でジャンケンをさせます。水の中で目を開けること、声を出して水中で息を吐き出すことも意識させます。

宝物拾い

プールに宝(ダイブリングやダイブスティックなど)を沈めて、それを拾わせます。チーム対抗戦など、ゲームの要素を取り入れることで、子どもは夢中になって取り組みます。宝物を拾うために、自然と潜ることに挑戦する回数が増えます。

これらの教材を学習する中で、頭を全部水に入れることへの恐怖心を取り除くのと同時に、水中で息を吐き出すと潜りやすくなることを、全体で共有します。ここでしっかりと潜れるようになることが、次に紹介する「浮く」教材につながります。

浮くときの3つのポイント

いよいよ、水の中で体を浮かせていきます。これからいろいろな浮く教材を紹介しますが、共通して意識させるのが、以下の3つのポイントです。

「息を大きく吸い込んでこらえること」

「体の力を抜くこと」

「耳まで水の中に入れること」

こうすることで、自然と水の中で体が浮いてきます。

この3つのポイントを意識しながら運動できているかを確かめるのに有効なのが、ペアでの学習です。それでは、それぞれの教材の行い方とペアのチェックポイントを紹介していきます。

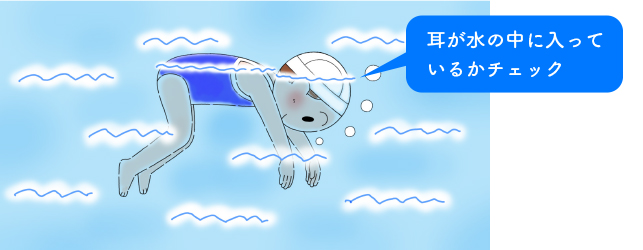

クラゲ浮き

息を大きく吸い込んで、上体を倒して顔を水につけます。この時、腕は自然と垂れ下げておきます。この姿勢から、ゆっくりと脚を曲げて床から離します。水面近くを漂うクラゲのように浮けたら成功です。顎を引いて耳まで水の中に入っていることを、ペアでチェックします。

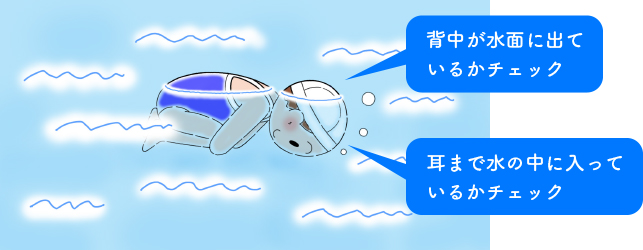

だるま浮き

クラゲ浮きの姿勢から膝を折りたたんで胸に引き付けて、両腕で抱え込み、だるまのように体全体を丸くします。ここでも顎を引いて耳まで水の中に入れます。こうすることで背中が水面に浮かんできます。耳まで水の中に入って、背中が水面から出ているかをペアにチェックしてもらいます。

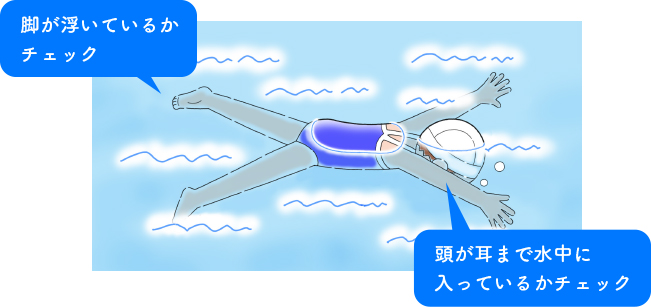

大の字浮き

両手足を大きく広げ、漢字の大の字の姿勢で水面に浮かびます。両腕を広げ、上半身を水面に寝かせてから、足を床から離して水面に浮かせます。脚を浮かせるためには、頭をしっかりと沈めます。耳まで沈めて、脚が浮き上がっているか、ペアで確認します。

また、浮くことと合わせて指導したいのが、浮いた後の立ち上がり方です。浮いているところから手で水を押し下げて上体を起こし、脚を伸ばして床に立ちます。いつでも立てるという安心感が、子どもの恐怖心を和らげます。

伏し浮き→いかだ引きに挑戦

ここまでの教材で「潜る・浮く」ことに慣れてきたら、「泳ぐ」ことにつながる教材に挑戦しましょう。伏し浮きの姿勢は、泳ぐ時の姿勢にそのままつながります。ここでもペアでの学習で、確実にポイントを押さえさせます。

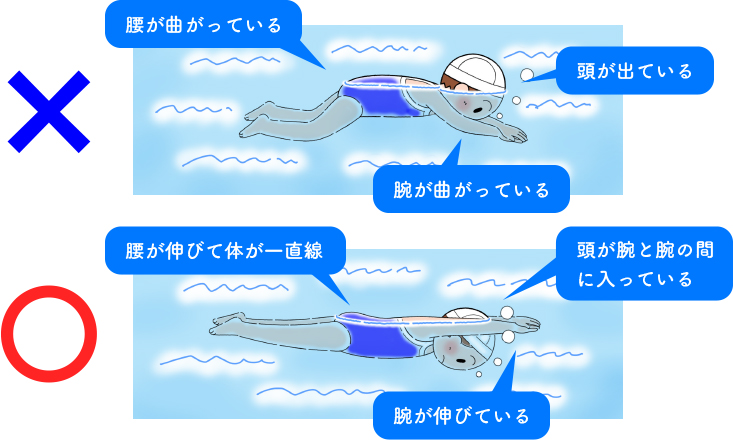

伏し浮き

バンザイするように腕を伸ばし、手と手を重ねます。この時、顎を引いて耳の後ろに腕がくるようにします。大の字浮きと同様に、上体を水面に寝かせ、足を床から離します。脚を閉じて伸ばします。これが伏し浮きの姿勢です。頭が耳まで沈んでいること、体全体がおおよそ一直線になって水面に浮いているかをペアがチェックします。

伏し浮きの学習と並行して進めたいのが、いかだ引きです。伏し浮きの姿勢をキープしながら進むことで、より体が水に浮きやすくなります。浮いて進む感覚を体験できるいかだ引きにも挑戦しましょう。

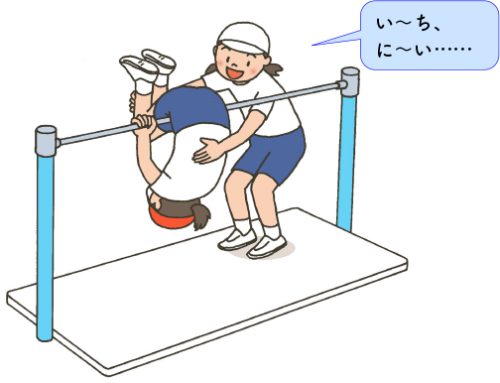

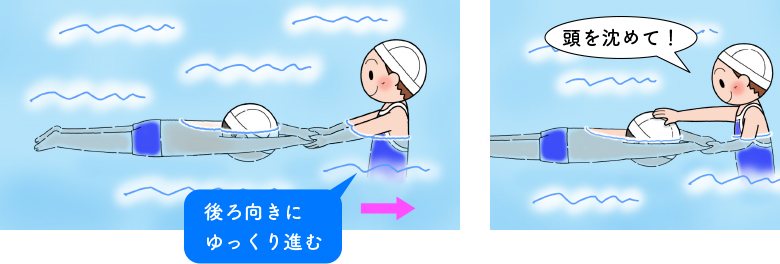

いかだ引き

両手を重ねて伏し浮きをする準備をします。その手をペアに持って引いてもらいます。体の力を抜いて引いてもらうことで、脚が自然と浮いてきます。手は水面から10㎝くらいのところで引いてもらい、水面から出ないように気を付けましょう。引っ張るペアは、頭が腕の間から出ていないか、耳が水面上に出ていないかをチェックします。出ていたら、声をかけながら、優しく頭を触って、頭を沈めるように促します。

「泳ぐ」ことを視野に入れて「潜る・浮く」の指導を

ここまで紹介してきたように、「潜る・浮く」ことは、「泳ぐ」ことと切っても切れない関係にあります。その分、「泳ぐ」ことを意識して「潜る・浮く」の指導をすることで、その後の学習成果が変わってくるはずです。「潜る・浮く」の教材を行きつ戻りつしながら繰り返し、小学校の水泳学習の中で泳げるようにすることを目指して、水泳の学習を進めていきましょう。

【参考文献】

平川譲・清水由・眞榮里耕太・齋藤直人(2016)『子どもたちがみるみる上達する水泳指導のコツと授業アイデア』ナツメ社

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

箕浦 秀一

東京都公立小学校 教諭

1984年岐阜県関市生まれ。子どもたちとともに、体育で何をどのように学ぶのかを追究しながら実践を積み重ねている。大切にしているのは、体の動きと心の動き。体が動けば、心も動く。

監修

平川 譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。

イラスト/佐藤道子