小6体育「表現運動」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・成澤千晶、福岡県公立小学校教諭・菊竹麻衣

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、福岡県公立小学校校長・大人形孝浩、福岡県公立小学校教頭・森田元一郎

目次

授業づくりのポイント

高学年の「表現」では、これまでの学習で身に付けた即興的に踊る能力やリズムに乗って踊る能力、コミュニケーション能力等を土台にして、いろいろな題材から表したい感じやイメージを強調するように、変化を付けたひと流れの動きで即興的に表現したり、グループで「はじめ–なか–おわり」の構成を工夫した簡単なひとまとまりの動きにして表現したりすることをねらいとしています。

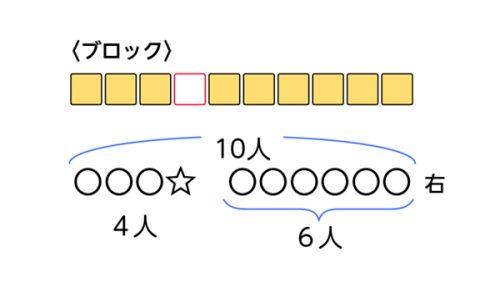

本単元では、「群(集団)が生きる題材(スポーツの攻防)」に焦点を当てています。授業づくりにおいては、子供の実態に合わせて、題材となるスポーツを選ぶことが重要です。「盛り上がる場面はどこかな?」と尋ねてイメージを共有し、実際に踊ってみるなどして表現しやすいスポーツを選ぶとよいでしょう。群(集団)を生かすため、個人の採点種目ではなく、複数人で行う種目が望ましいです。2人で行う種目の場合、周りの観客の動きを取り入れるなどして工夫するとよいでしょう。また、子供のイメージを膨らませ、動きを引き出すための資料の活用や教師の言葉がけも大切です。

授業を行う際には、新型コロナウイルス感染症対策として、子供たちに授業前後の手洗いを徹底するように指導しましょう。活動中は地域の感染レベルに応じて、適切な身体的距離を確保するようにしましょう。

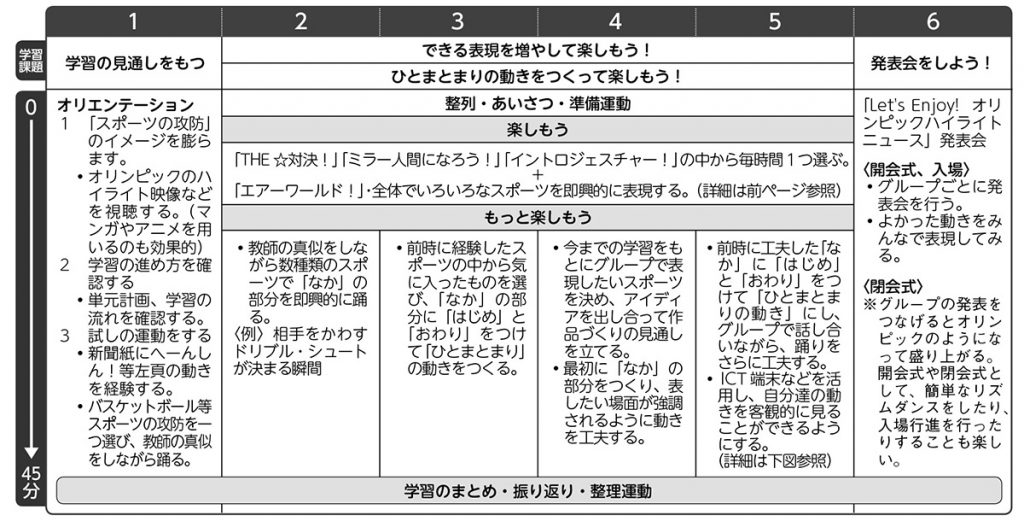

単元計画(例)

楽しむ① できる表現を増やして楽しもう

表現への抵抗感をなくし、仲間と積極的に交流しながら踊ることができるように、毎時間のはじめに、できる表現を増やす時間を設定します。

心と体をほぐしながら、様々な即興表現を楽しみ、題材を表現するためのもととなる動きを経験できるようにします。子供が「どのように動いたらよいか分からない、できない」という不安をもたないようにするためにも、「思い浮かばなかったら、先生や仲間の動きを真似してね」と言葉がけをし、一緒に踊ってみるとよいでしょう。

単元を通じて「表現運動って楽しいなあ、おもしろいなあ」と思えるような授業を目指しましょう。

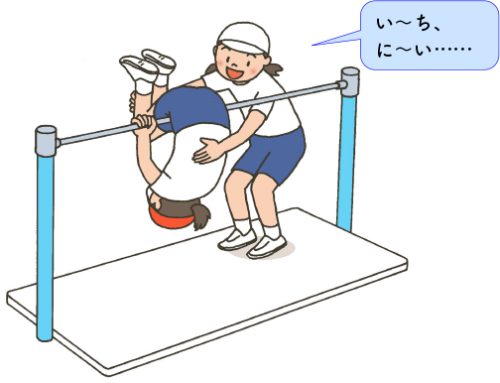

できる表現を増やすために

新聞紙にへーんしん!

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小五小六』2022年2/3月号より