小5理科「天気の変化」指導アイデア

執筆/福岡県北九州市立小石小学校主幹教諭・岡井 隆太郎

福岡県北九州市立深町小学校指導教諭・鈴木 寛人

監修/文部科学省教科調査官・鳴川 哲也

福岡県北九州市立藤松小学校校長・岩崎 幸人

福岡県北九州市立門司総合特別支援学校教頭・林 謙吾

目次

単元の目標

雲の様子を観察したり、映像などの気象情報を活用したりする中で、雲の量や動きに着目して、それらと天気の変化とを関係付けて調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察などに関する技能を身に付けるとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や主体的に問題を解決しようとする態度を育成することがねらいとなります。

学習指導要領では、次のことを理解するようにすることが示されています。

(ア)天気の変化は、雲の量や動きと関係があること。

(イ)天気の変化は、映像などの気象情報を用いて予想できること。

子供が問題解決の活動を通して、上の(ア)(イ)を理解するように指導しましょう。また、その過程において、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、人間性等を育成しましょう。

単元展開

総時数 9時間

本単元は、第5学年の理科の学習で、子供たちが初めて出合う内容です。第5学年では、主に「予想や仮説を基に、解決の方法を発想する」という問題解決の力の育成が重視されます。その際、忘れてはならないのは「条件を制御する」ことです。この考え方を用いることの大切さを、一年間ぶれずに指導していきましょう。

第1次 天気と雲

1 天気と雲の様子の関係について話し合い、学習問題をつくる(授業の詳細)

2~5 雲の様子と天気の変化の関係について調べる

第2次 天気の変化

1 数日間の天気の移り変わりについて話し合う

2~3 気象情報と天気の関係について調べる

4 学習のまとめと振り返りを行う

授業の詳細 第1次 1

第1次 天気と雲

1 天気と雲の様子の関係について話し合い、学習問題をつくる

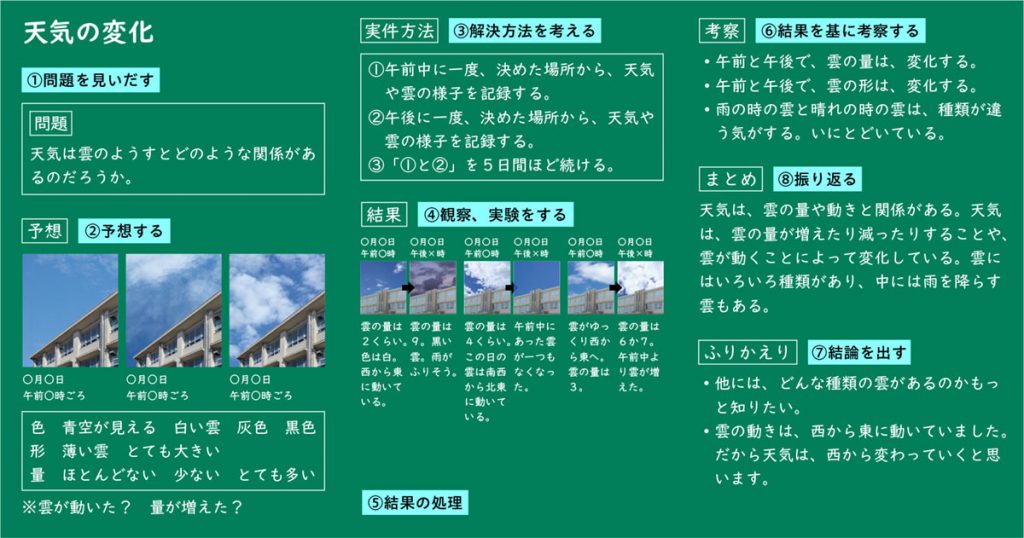

(学習問題づくりから数日間の観察を経て、まとめ、振り返りまでを一つにした板書です。)

①問題を見いだす【自然事象との出合い】

天気と雲の関係に着目させたいがゆえに、急に雲の話をし始めると、子供たちの想像が膨らみません。導入段階では、「天気」の話から始めるなど、広範囲の話題から始めるとよいでしょう。

みなさんは、どうやって天気がいいとか悪いとか判断しますか。

空の様子を見ます。

太陽が見えるか見えないかで判断します。

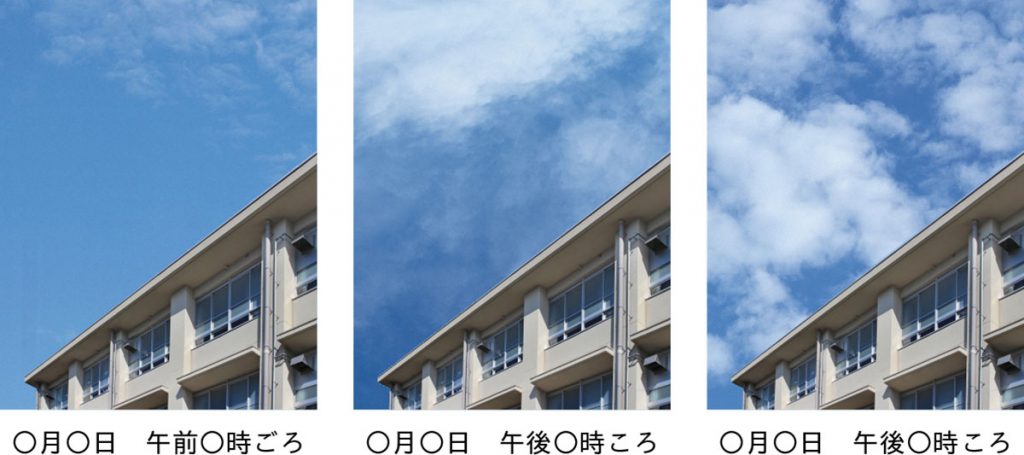

この3枚の空の写真を見比べて、気付いたことを話し合いましょう。

雲の量や質が異なる3枚の空の写真を用いて天気の変化に気付けるようにしています。これは、単元全体の見通しをもつために、天気と雲の様子(雲の量、形、色が変化していく様子)の関係を様々な視点からとらえることができるようにするためです。「雲の量が増えて、天気が変化した」ことに、児童が気付けるようにしましょう。

Cの方が、空全体に雲があるね。雲の量が多くて、色も全然違うよ。

導入写真を撮影する場合は、雲の様子だけではなく、「動かない構造物と一緒に撮影すること」「同じ時刻・場所で撮影すること」「方位と時刻も記録すること」に留意しましょう。

「動かない構造物と一緒に撮影すること」や「同じ時刻・場所で撮影すること」は、5年生で重点的に働かせる「条件制御」の考え方につながります。

天気と雲の様子にはどんな関係があるのかな。

天気は、雲の様子とどのような関係があるのだろうか。

②予想する

子供が、条件を制御しながら観察の方法や記録内容を考えていくためには、子供たちの話し合いの視点を、「雲の量と種類」や「雲の動き」に焦点化する必要があります。雲の色や形、量や大きさ、動きなどに着目できた子供の発言は、板書に整理してまとめましょう。

晴れのときは、雲の量は少ないと思う。青空が見えるときは、「晴れ」って感じるからね。

天気予報で、「曇りのち雨」という予報も聞いたことがあるよ。雲は動くのかな。

雲に着目して天気の変化の様子を観察するときは、どんな場所で観察すべきと思いますか。

③解決方法を考える

ここでは、観察の条件を揃えるため(条件を制御するため)「同じ場所で観察する」ことを押さえましょう。そのためには、地上の動かない目標物を目印とする必要があることを確認する必要があります。AとBの写真に、なぜ校舎が映り込んでいるのかを考えさせるとよいです。

同じ場所で、何回かに分けて観察すればいいと思うよ。

タブレットで写真を撮ったらいいね。

雲の特徴を言葉で記録する必要もあるね。

タブレットで撮影したデータは、プリントアウトして、ノートや観察カードに貼り付けられるようにするとよいです。その際、貼り付けるだけでなく、雲の色や形、量や大きさ、動き、方位について記述するよう指導しましょう。

①午前中に一度、決めた場所から、天気や雲の様子を記録する。

②午後に一度、決めた場所から、天気や雲の様子を記録する。

③「①と②」を5日間ほど続ける。

晴れとくもりの決め方については、事前に指導しましょう。

空全体を10として、0~8が「晴れ」、9~10が「くもり」であることを確認するようにしましょう。

毎日、天気予報を注視し、雲の多い日、雨の日など、晴れの日以外にも様々な状況を観察するようにしましょう。

また、観察期間中の気象衛星の雲画像を1時間おきくらいで保存しておくことで、第2次の天気の変化についての学習でも活用できます。

2~5 雲の様子と天気の変化の関係について調べる

④観察・実験をする

安全指導

この学習では、観察の際に空を見上げます。目を傷めるので、太陽を直視してはいけないという点を、観察する前に指導しましょう。タブレットを使用して撮影する際も同様です。タブレットの使い方についても指導しておきましょう。

その他のポイント

年度当初に、日直や係の活動に天気に関するものを設定しておくことで、単元導入前に、児童の天気や雲に関する興味・関心を高めたり、天気についての見方や実態をつかんだりすることができます。

また、本単元学習後も、日直や係の活動に位置付けることで、継続して観察することになり、一年間を通して空への関心を高められると思います。

イラスト/兎京香