小2体育「水遊び」指導アイデア

執筆/滋賀県公立小学校教諭・森山大輔

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、滋賀県公立小学校校長・内藤康司

目次

授業づくりのポイント

二年生の「水遊び」では遊びや簡単な運動を通して、中学年の水泳運動の学習につなげていくことや、「水の中を移動する」「もぐる・浮く」などの基本的な動きを楽しみながら身に付けられることをめざします。

単元前半では、「息を止めたり、吐いたりする感覚」や「息を吸って止め、リラックスし体を浮かす感覚」を身に付けます。

単元後半では、さまざまな生き物や物に変身し、友達と「ブクブク・プカプカランド」で水遊びを楽しんでレベルアップをめざしましょう。

※地域の感染状況に応じて、特定のペアで短時間で行う、不必要に大声を出さないようにする等の対策を講じることが考えられます。

※新型コロナウイルス感染対策として、プールを分割して密集状態を避けたり、活動の際には子供同士の距離を取ったりしましょう。

※教師の人数やプールの広さなどの環境に合わせて、密にならないよう活動の場や時間を分けたりするのもよいでしょう。

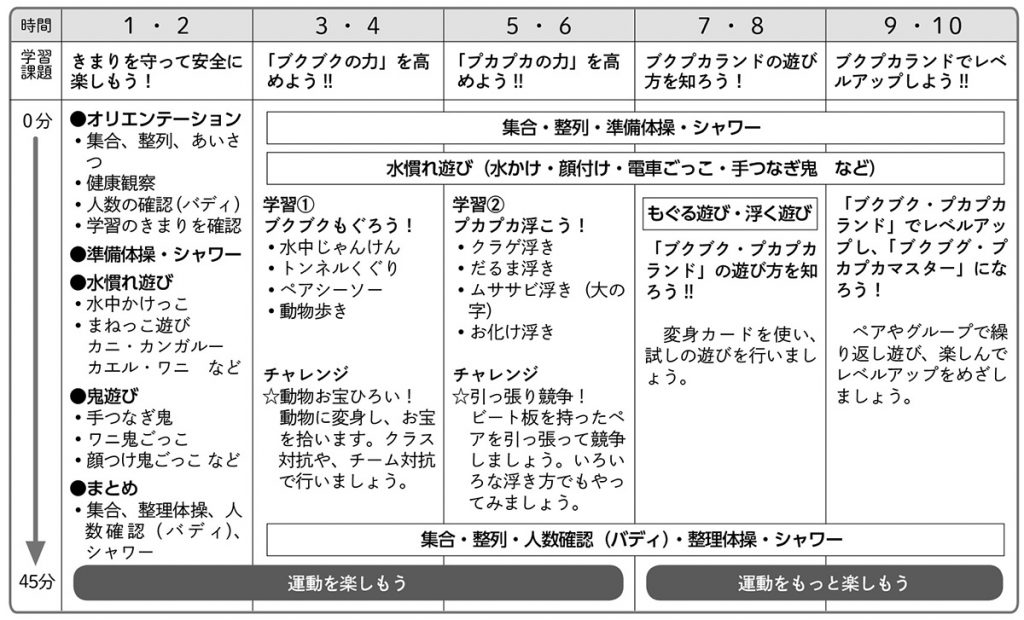

単元計画(例)

※単元前半は「もぐったり浮いたりする遊び」を楽しみ、後半は「ブクプカランド」で変身することを楽しみます。

※低学年では、「水遊び」の経験が少なく、水を怖がる子供がいることも想定しておくことが大切です。顔を洗ったり、シャワーを浴びたりすることをていねいに行うなど、怖さを克服できるように工夫していきましょう。また、プールサイドの歩行、入水のしかた、危険な行為、バディのチェックなどの「水遊びの心得」を十分に意識できるようにしましょう。

楽しむ① ブクブクもぐったり、プカプカ浮いたりすることを楽しもう

単元前半では、壁や補助具につかまって水に浮いて遊んだり、水にもぐってじゃんけんをしたりするなど、いろいろな遊びを楽しめるようにします。

また、水に慣れていない子供にとっては、水の中で鼻や口から息を出すことに抵抗を感じる場合があるため、ボビングやバブリングを「ん~ん~ん~、パ!」のように口伴奏をつけて繰り返し練習するなど、安心して息を止めたり吐いたりしながら水遊びを楽しめるようにしていきましょう。

イラスト/栗原清、横井智美

『教育技術 小一小二』2021年6/7月号より