2019年度 第55回 「実践!わたしの教育記録」 新採・新人賞:入選作品発表

※入選作品をウェブに掲載するにあたり、画像資料の指示語をウェブページレイアウトに適した語に変更しています。

「黒板スピーチ」で学級をつくる

大阪府大阪市立新高小学校 松井香奈

1.はじめに

「黒板スピーチ(以下:スピーチ)を学級で行ってみよう」と思った4月。答えの決まったことを話すのは得意だが、自分の考えや思いを発言することには躊躇する児童と出会った。スピーチを通して仲間と話し合う中で、自分とは異なる見方や考え方に気付いたり、自分の考えが深まったりする時間をつくりたいと考えた。それを通して、仲間のよさに目を向け、クラスへの愛着を育てたいと願った。

2.実践の手立て

朝の会において、スピーチを行う。スピーチは、朝の会で話した内容を黒板にそのまま書き写すものである。児童一人ひとりの思いや願いを引き出し、板書という「見える化」された手立てによって、互いの思いや願いに気付く手立てになると考える。

3.実践

(1)互いの思いを知るスピーチ

4月16日からスピーチを取り入れた。テーマは決めずに、児童がその日に思ったことやみんなに伝えたいことを自由に話すことができるようにした。一人一人の思いや願いを引き出し、児童同士が主体的な関わりをしてほしいと考えたためである。

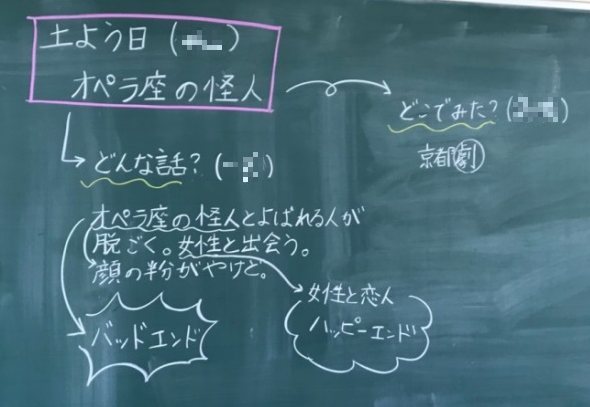

初めてのスピーチは、友達の話に質問したり内容を深めたりすることに勇気が必要な様子であった。話し手も「昨日○○をしました。楽しかったです」と二語文で話すだけであった。質問や感想を述べる児童は、スピーチをした児童の友人に留まっていた。それでも担任は、友達の思いや願いに気付き、自分の思いや願いを振り返る時間にしたいと思い、スピーチを続けることにした。しばらくして、自分の気持ちを語らなくてもスピーチできるので、ニュースをテーマにスピーチする児童が徐々に多くなった。

それから、習い事をテーマにスピーチする児童が出てきた。担任から自分の大事なものをもってきて紹介してもいいよと伝えたところ、バレエシューズやスパイクなど実物を披露するようになり、それと共に、質問も増えていった。

6月になり、担任がスピーチを黒板に書いてみることを提案した。これまで、学級で物事を決める際に児童が黒板に書いて解決してきていたからである。

(2)困ったときのスピーチ

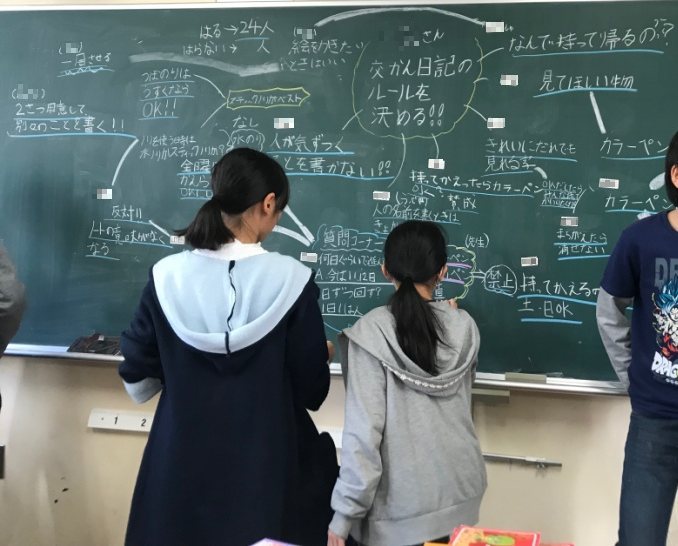

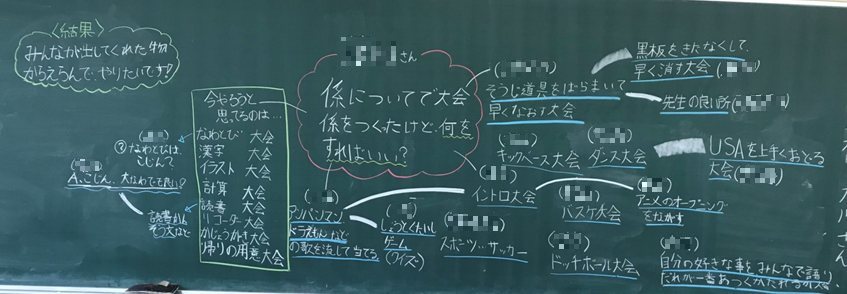

二学期に入り、係の仕事が停滞し始めた。新しい係をつくったものの、何をしたらいいのか戸惑っていた。そこで、担任からスピーチで係の仕事の内容を相談することを提案した。大会係は、クラスのみんなにどんな大会をしてほしいか聞いた。もらった意見をもとにして、翌日には、「帰りの用意大会」を開催し、イントロ係やイラスト係と協力して大会を企画した。大会係と同じ悩みを抱えていることに気付いたイントロ係やイラスト係が一緒に大会を企画した。スピーチが、係の停滞を動かしていった。

このスピーチをきっかけに二学期は、スピーチのテーマは係の悩みを提案することが中心になった。それに伴ってスピーチ後の展開や活動を気にする児童が増えた。「うまくいきそう?」「結構意見が出たけど、おれの考えたやつはやってくれる?」といったように児童相互の関わりが、係活動をテーマとしたスピーチから引き出されていった。

二学期の後半、食器を運ぶ時に大おかずと中小おかずの列がかぶっていて困るといった学級のルールについての相談が増えた。スピーチで相談し決定したルールを黒板に書いて試し、改善が必要であれば、またスピーチで相談するという学級のルールがつくられた。スピーチが、困ったことや相談したいことを言える場になったのである。

(3)スピーチで自分の思いを伝えたい

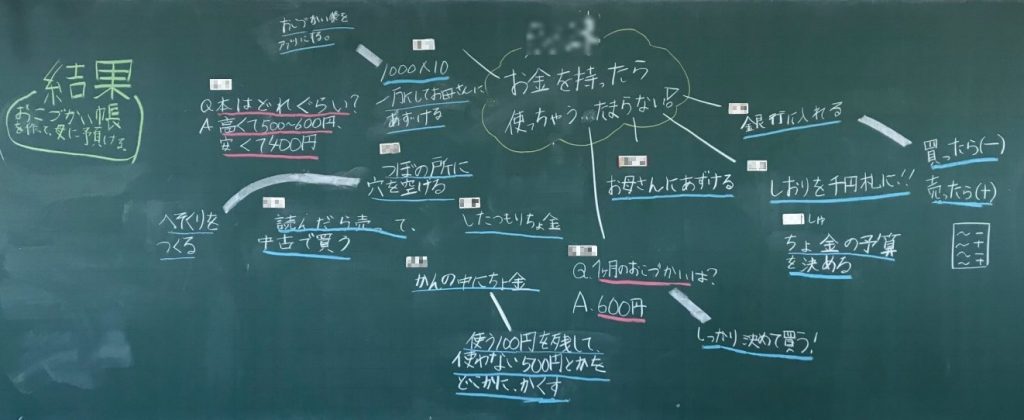

三学期になり、それまでの係や学級についての悩み相談がまた変化を見せる。「お小遣いが貯まらない」や「お母さんに反対されているが、ゲームで課金したい」、「事情があって、お父さんが働けなくなった。自分にできることはなんだろう」といった自分の悩みをスピーチで相談するようになった。どんな小さな悩みを話しても受け入れてくれる仲間の存在と信頼が基になったと言える。

「お小遣いが貯まらない」と相談したZ児は、スピーチ後、次のように振り返った。「今まで自分とちがったり常しきからはずれている人は一部を除いてあまり話せなかったり、関わらなかったりしてたけど、人って一人一人ちがうのはあたりまえで、ちがったことを話しあったりするのが楽しいみたいで関わろうと思った。人のことをみて、あと35日、いいところをみつけようと思う」ここには、自分の中の悩みを真剣に考えてくれる友達の姿から今までの自分を見直し、今後の自分の在り方を考える機会になったことが伺えた。

クリックすると別ウィンドウで開きます

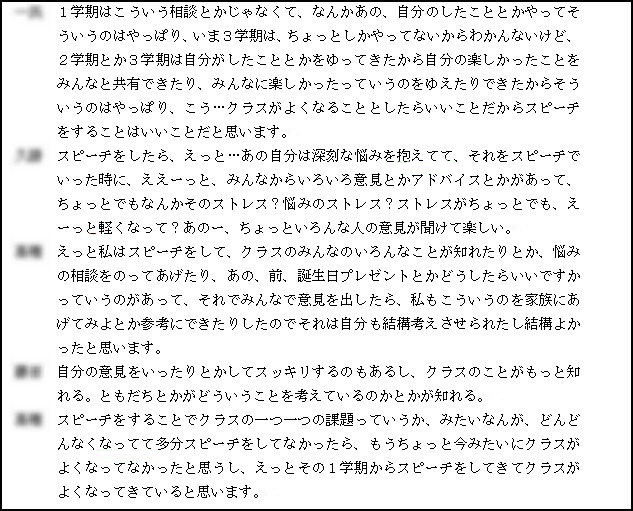

1月になってスピーチに取り組む児童の気持ちを知るために、「スピーチをやってきてよかったかな」と担任が聞くスピーチを設定した。(上図)。

児童の言葉にもあるように、誰かの悩みを解決しようとする中で友達の思いを知り、また似たような思いをもっていた自分に気付いていく時間となっていたことが確認できる。

(4)主体的な提案を形にする

三学期は、学級での出来事や思い出を残したいという願いが高まり、6年2組の出来事を教室に飾った「年表」や学級目標の「日進月歩」の掲示、12歳の思いを叫ぶ「未成年の主張」、クラスの日常を記録した「MV(ミュージックビデオ)」など、児童が企画・実践した。こうした児童の主体性をスピーチが支えていった。

「未成年の主張」とは、TBS「学校へ行こう!」で放映された、日頃の思いを叫ぶ企画である。実行に移していく過程で主張したい内容を事前に決める課題が持ち上がってきた。未成年の主張係は、全員が本当に主張をしたいのかを確認することをスピーチで聞いてみることにした。スピーチをするまでは、自分たちと同じくらいしてみたいと全員が思っていると考えていたようだった。だが、中にはしたい児童、やってみたいが勇気の出ない児童などいろんな気持ちをもって自分たちの企画に参加してくれていることが分かった。話し合いを通して、内容は小学校の思い出でも感謝の気持ちでもいいので、全員がやってみることに決まった。

当日、他の児童が心の準備ができるように、係の児童はくじを引いたらすぐに「次になるけど大丈夫?」とそばに駆け寄って聞いていた。そうした配慮と共に司会も一人ひとりのペースに合わせて進行した。「ぼくにはいいたいことがあるー」「なにー?」といったお決まりの掛け声も取り入れた。児童の主張には、「みんななんでティックトックにはまってるんですかー! iPhoneユーザーが多いけど、アンドロイドいいですよー!」、「ぼくが頭の毛を切ってから、みんながぼくの髪の毛を触りすぎてつるつるになったんやーー。さわりすぎ!」と気持ちを叫んでいた。

児童にとって、友達の思いや悩みを聞きながら自分と重ねて、一緒のことを思っていたのだなと感じたり、そんな思いをもっていたのかと気付いたりする機会となった。

小学校最後の時間に何をしたいかをスピーチで話し合った結果、生まれたMVを作成する事例でもMVのイメージの共有、撮影場所等の許可、撮影者の決定等多くの課題をその度に丁寧に話し合い、児童は解決していった。児童の発案から卒業式の前日に学級だけの卒業式を行い、MVを全員で観ることに決めた。MVを見た児童は自分の特技よりも友達の特技に感心していた。「チアの技すごいな」「Wくんは空手の時、いつもと違う真面目な顔をする。学校で見たことない」などと感想を話していた。自分の特技をMVで残したいと思っていた児童であったが、仲間の特技を改めて動画で見ることによって、仲間のよさを見つけていた。また、自分たちだけでMVを作ることができた達成感が大きく、これは卒業制作だと自信をもっていた。

4.成果

実践を通じて、スピーチが互いの思いや願いを引き出す場として機能した。それが、互いのよさに目を向け、自分のよさに気付く場となった。

スピーチで話し合った結果生まれたMVを例にすると、撮影した友達の特技から自信をなくし、F児は当初「特技がない。わたしは撮影しないでみんなのサポートをがんばる」と書いていた。しかし、そのうち周りの子と自分の特技について考える中で、「そうじの時間を撮影したい。昨日書いた通り、みんなのサポートもがんばる」と書いた。毎日がんばるそうじが自分の特技だと考えた。特技は、特別にできることと考えがちであるが、そういったことではないのだと気づいた瞬間であった。自分のしてきた何気ないことが自分のよさであると気づくきっかけにMVが機能していたと言えよう。

スピーチの場を通して、児童は自分の思いを素直に出し、それを受け止めてくれる仲間の存在を通して、クラスのことをより自分ごととして捉えるようになった。さらにスピーチが生かされた経験や児童の手ごたえから児童が困ったことを相談する場としての意味を見出したりしたことによって、スピーチのテーマが、時事問題やニュースから係や当番の問題、クラスの課題、自分の悩みへと変わっていった。

さらに、三学期からスピーチの感想や自分の思ったことについて振り返るノートを取り入れたことも効果的であったと考える。スピーチ後の意見や質問に参加しない児童であっても、思いをもって参加している。それぞれの児童がスピーチで話されたことを振り返ることにつながった。スピーチをすることで、話し合いで決議する際に多数決にこだわらないようになっていった。一人の反対意見も丁寧に聞くこと、仲間の意見を取り入れることが児童に根付いたのである。

受賞の言葉

教職2年目ではじめて担任した6年生との1年間の記録を評価していただき、心から喜んでいます。

最後の小学校生活に担任として何ができるかを模索しながら実践した1年間を書きました。仲間と話し合う中で、自分とは異なる見方や考え方に気付いたり、自分の考えがより深まったりする時間をつくりたいと黒板スピーチを取り入れました。子どもたち自らが黒板に書く黒板スピーチは、何度も話し合い、悩み、考えながらやってきました。日々実践する中でクラスに根付いたことは、多数決で簡単に決めないことでした。1人でも異なる意見があるならば、その意見をしっかり聞くようになりました。どちらか決められない時は、お試し期間を設けてみることや反対意見も取り入れてみるといったように黒板スピーチを通して友達の考え方に寄り添うようになっていきました。その結果、互いのよさに気付き、自分のよさにも目を向けるようになりました。

子供たちと格闘しながら取り組んできた記録が新人賞を受賞できたこと、初任で学んだ実践を記すことの大切さを認めてくださったことを嬉しく思います。最後になりましたが、中学に進んだ子どもたちと、私をご指導くださる先生方、周りの方に感謝したいです。