小4理科「自然の中の水」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・入尾康太

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・田村嘉浩

目次

単元のねらい

湿った地面が乾くなどの水の行方に着目して、それらと気温とを関係付けて、自然界の水の様子を調べる。これらの活動を通して、自然界の水の行方について、既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(総時数5時間)

一次 運動場の水たまりの行方(4時間)

① 運動場の水たまりの行方について話し合う。

② 水面からの水の蒸発を調べる。

③ 地面にしみ込んだ水の蒸発を調べる。

④ 空気中の水蒸気を調べる。

二次 自然界の水の行方(まとめ) (1時間)

① 自然界の水の行方(雲、雨、雪)や、洗濯物が乾く理由を、気温と関係付けながらまとめる。

単元デザインのポイント

根拠のある仮説を立てよう!

既習の内容や、窓ガラスの結露などの生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を立て、主体的に追究します。

見方 主として「実体的な見方」

空気中の「見えない水蒸気を見る」ために、実験方法を工夫し、結果を分かりやすく表現する。

考え方

気温や水の行方と、天気の様子や水の状態変化とを「関係付けて」考える。

導入のポイント

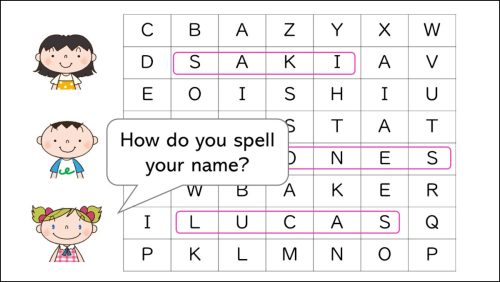

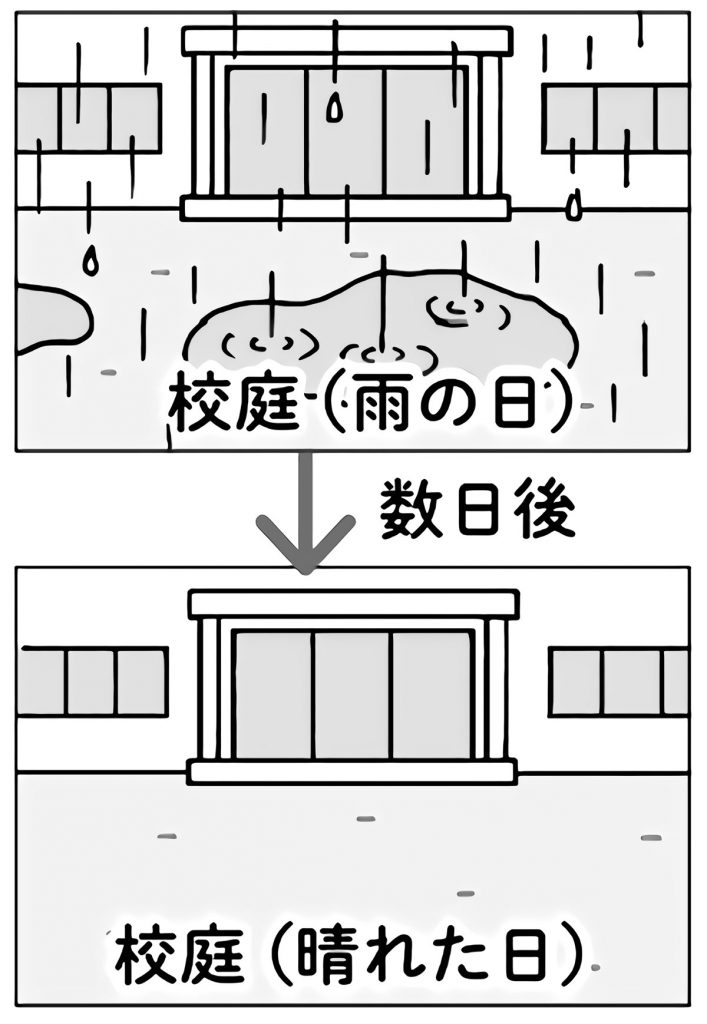

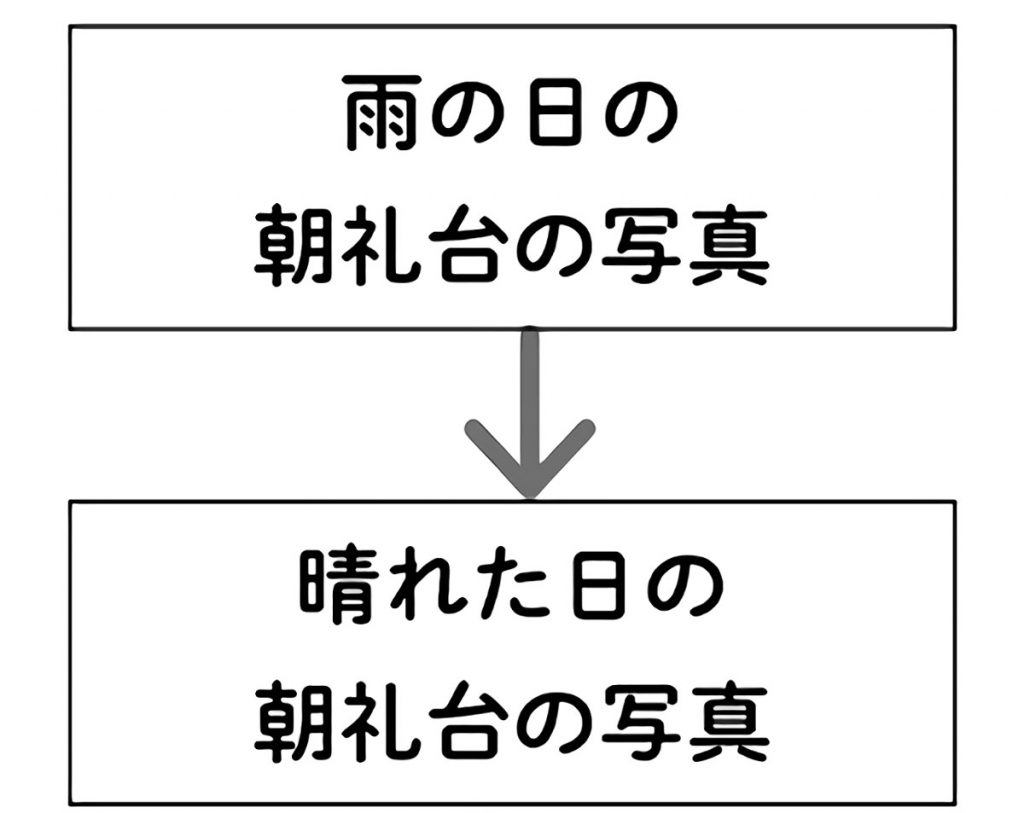

雨天時と数日後の晴天時の、2 枚の校庭の写真を比較します。

2つの写真を見比べて、気付いたことを出し合いましょう。

あんなに大きな水たまりがあったのに、全部なくなっているよ。 雨の日は、大きな池みたいだったのに・・・。

土だから、畑に水やりをしたときみたいに、どんどんしみ込むんじゃない?

晴れた日の写真に川みたいな跡があるでしょ。だから、どこかに流れていったと思います。

広い地面から、水蒸気になって、空気中に出ていったんじゃないかな?

えっ、水は100℃くらいで『ふっとう』して水蒸気になるんじゃなかった?

運動場は、絶対100℃にはならないよ。

学習問題

校庭の水は、どこへ行ったのだろうか。

あれ、朝礼台の上にあった水もなくなっています。

しみ込まない場所でも水がなくなったよ。もしかして、空気中に出ていったのかな?

下に流れて、地面にしみ込んだんじゃないかな。

→ 地面にしみ込んでいった(四年新単元)

→ 川のように流れた(五年生で学習)

→ 空気中に出ていった(本単元)

活動アイディア

第4学年「A(2)金属、水、空気と温度」の学習内容や、生活経験(水槽の水の量が時間の経過とともに減ることや窓ガラスの内側の曇りなど)を基に、根拠のある予想や仮説を発想することが大切です。

さらに、自分たちの予想を交流しながら実験の方法を考えていくと、より主体的・対話的で深い学びにつながります。

授業の展開例 (一次 第2時)

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小三小四』2020年3月号より