鉄棒でも逆さ感覚を養うにはどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #84】

ブラッシュアップ体育授業では、倒立系の運動(#47・#48・#49・#50)や側転系の運動(#75・#76・#77・#78・#79)で、逆さ感覚を育む教材を紹介してきました。今回は、鉄棒でも楽しく逆さ感覚が養える「こうもり」と、逆さ感覚に加え振動感覚も養える「こうもりふり」という教材を紹介します。私のクラスでは、鉄棒があまり好きじゃないといっていた子どもたちにも人気の運動となりました。

執筆/神奈川県公立小学校教諭・齋藤裕

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川譲

目次

1.こうもり

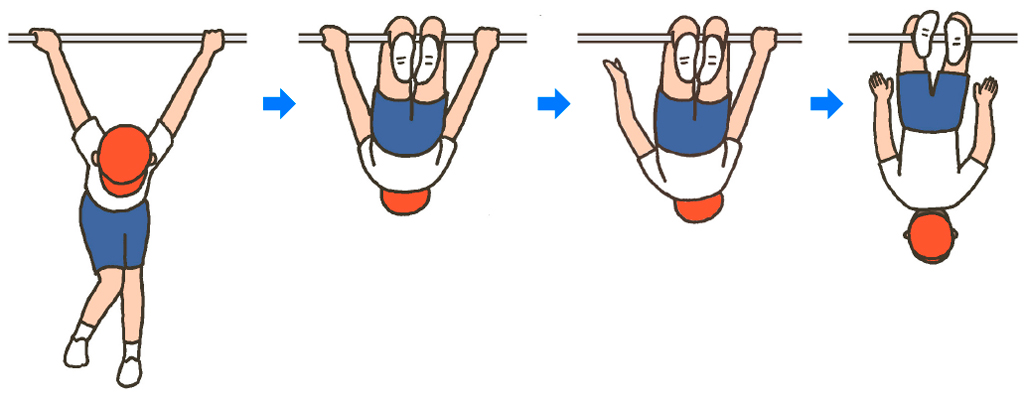

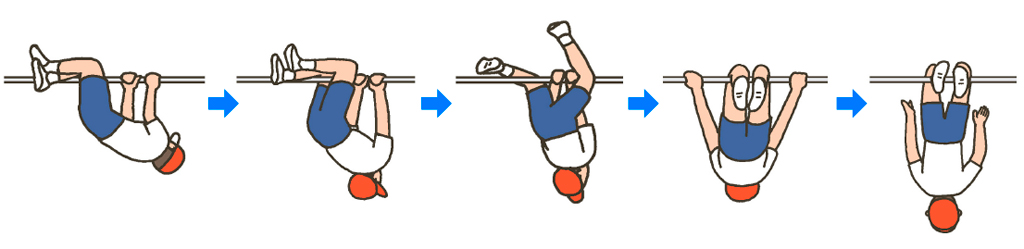

両膝を鉄棒にかけ、逆さまになる運動です。鉄棒の高さは、顔の位置が適当です。鉄棒を後ろに持って、お尻を上げて、両足を引っかけます。怖くなければ、手を離します(図1)。ナマケモノ姿勢から膝をかけて、こうもり姿勢になるというやり方もあります(図2)。

【図1】

【図2】

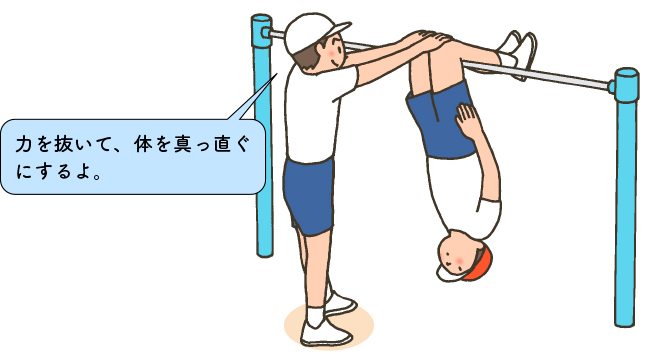

膝を引っかけていられない子には、友達が膝頭を軽く押さえてやるというお手伝いが有効です。

お尻を引いて、体が「くの字」になる子が、膝を引っかけていられない傾向にあるので、お手伝いをしながら体が垂直に垂れ下がるように声をかけます。上半身の力を抜いて、10秒程度この姿勢を維持できるようにします。

怖くて手が離せない子には、あまり無理をさせず、こうもり姿勢でのじゃんけんゲームに取り組ませます。口じゃんけん→片手じゃんけん→両手じゃんけんと楽しみながら、スモールステップで無理なくできるようにしていきます。

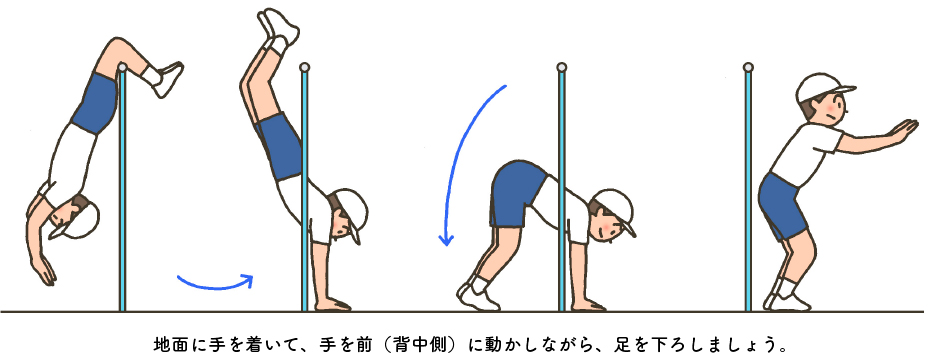

鉄棒からの下り方も、単元はじめに指導しておきます。「まずは手を着いてから、膝を外そうね」などと声かけすることで、ケガの防止にもつながります。この下り方をやりやすいのが、前述した顔の高さの鉄棒になります。

2.こうもりふり

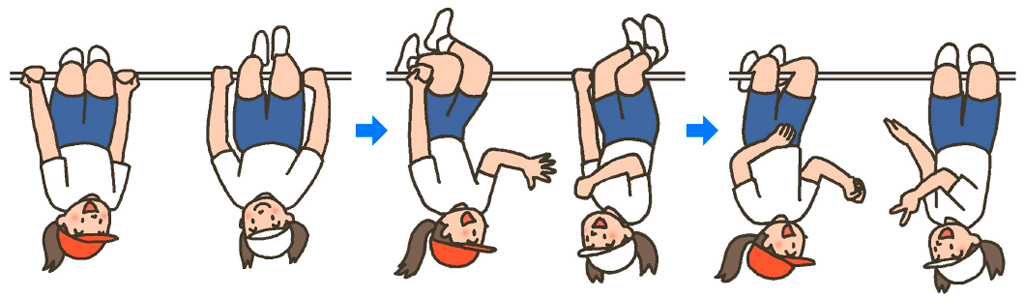

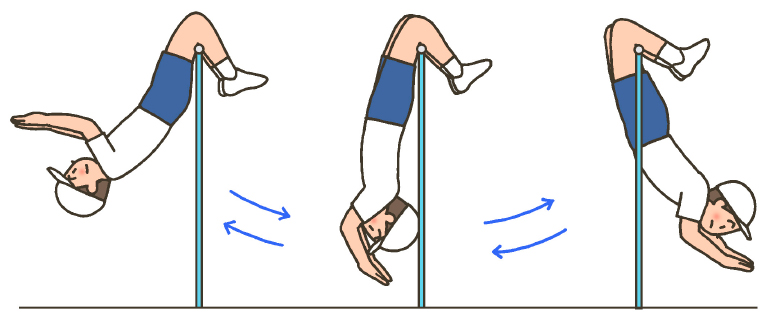

こうもりの姿勢に余裕が出てきたら(脱力できて、垂直に垂れ下がれるようになったら)、手で地面を歩いてから手を離すことで揺れたり友達に押してもらって揺れたりする「こうもりふり」に挑戦させます。5~10回程度振動させられるようにしましょう。

揺れることに慣れてきたら、背中側にどれだけ大きく振動できるかを見取ります。

この時、お腹側に大きく振動しようとする子が出てきます。お腹側への振動を意識すると、腰が曲がって膝が外れやすくなり大変危険です。「背中を反る-脱力する」の繰り返しで振動を大きくしていきます。イメージしにくい子もいるので、私は班で「反って~リラックス、反って~リラックス」と口伴奏させています。

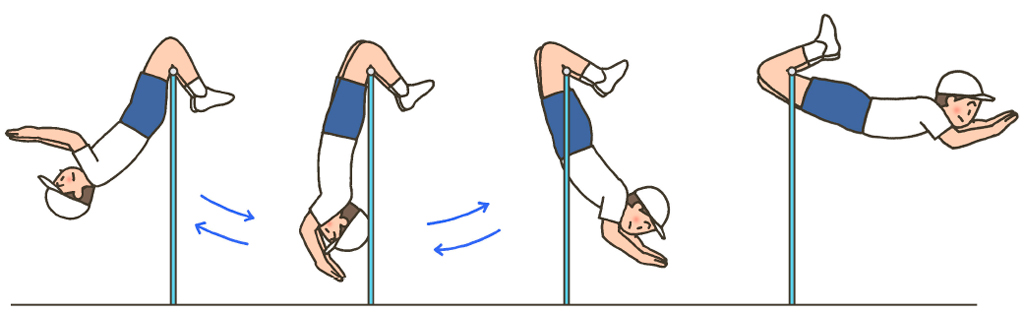

また、少しずつ振動が大きくなってくると、背中方向への振りがピークを越える直前に、顎を引く「あふり」動作をする子が出てきます。顎を引く動きが、胸やお腹の体幹に伝わって振動を大きくします。この顎の動きは思考場面に用いることができます。教師が見取るポイントの一つとするとよいでしょう。

これらのポイントを共有しながら、背中側への振動時に頭が鉄棒の高さに上がるくらいまで、体を振動させることを目安としています。これ以上の振動は、膝が外れやすくなり危険なので、制限します。

3.手タッチこうもり

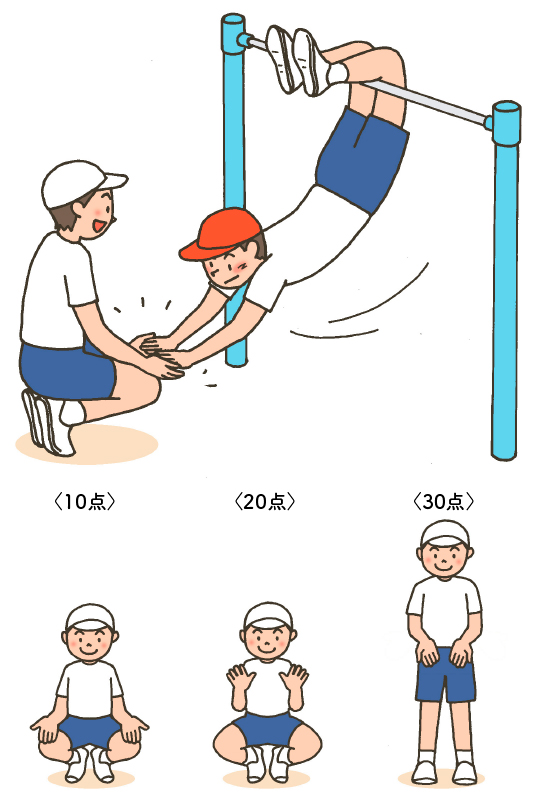

揺れることにも慣れてきたら、背中側にどれだけ大きく振動できるかを得点化します。振動する子の背中側に、下のイラストのような格好で体育班の仲間が得点の目安を示します。仲間の両手に3回連続触れたら得点です。子どもたちは夢中になって取り組み始めます。班の合計点を足してクラスの得点にして、毎回の授業のクラスの伸びを視覚化すると意欲の向上にもつながります。

この時、気をつけなければいけないのは、30点より高い点数は設定しないことです。30点より高い位置を設定すると、意図せず膝が外れてしまう可能性があります。点数は30点までとして、運動の習熟度を高めていきましょう。

点数が高くなるとこうもりのふり幅が大きくなるので、点数を設定している子は後ろに下がる必要があります。

#85では「こうもりふり」ができるようになった後に楽しめる「こうもりふり下り」を紹介します。スモールステップで「できそう」「できた」を繰り返しながら運動感覚と技能を高め、逆さ感覚を楽しみながら高めていきましょう。

【参考文献】

・平川譲(2012)『体育授業が得意になる9つの方法』東洋館出版社

・木下光正(2008)『写真でわかる運動と指導のポイント』大修館書店

イラスト/佐藤雅枝

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

齋藤 裕

神奈川県公立小学校 教諭

1978年東京都豊島区生まれ。子どもたちが「夢中になって体を動かそうとする体育学習」、体育を指導することを苦手と感じている教師が「これならできそうと思える体育学習」を目指して日々研鑽中。

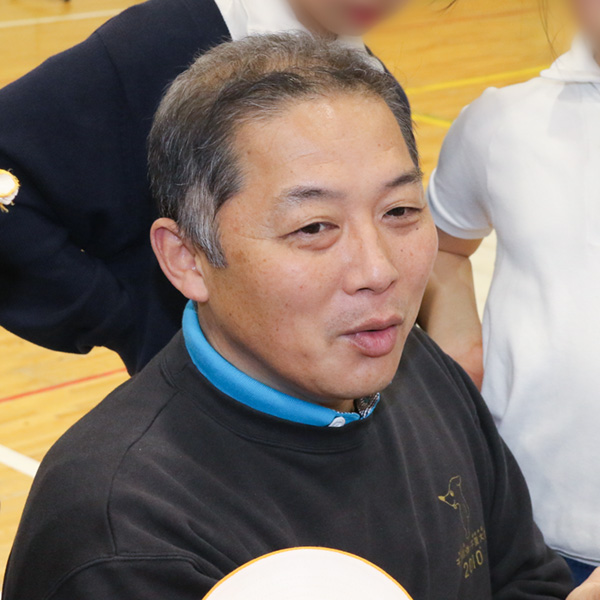

監修

平川譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。