よじのぼり逆立ちの次のステップは? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #48】

#47では、「よじのぼり逆立ち」という教材を紹介しました(→「ブラッシュアップ体育授業」#47参照)。クラス全員が「よじのぼり片手逆立ち」を10秒間保持できるようになったら、次のステップに進みましょう。これができていれば、頭つき逆立ちに必要な逆さ感覚と、体の締めの感覚が高まってきていると判断できるからです。今回は、これまで基礎感覚を高めてきた子どもたちが無理なく取り組める「だんごむし逆立ち」「頭つき逆立ち」の2つのステップを紹介します。

執筆/東京都公立小学校教諭・今田菜美

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

1.体を縮めたままの姿勢で「だんごむし逆立ち」

頭つき逆立ちは、マットの上で初めて真っ逆さまになる教材で、逆さ感覚、体の締めの感覚を高めることができます。

まずは、体を小さく縮めて、逆さまの姿勢を保持する「だんごむし逆立ち」です。だんごむしのように体を小さく縮めるのでそう呼んでいます。

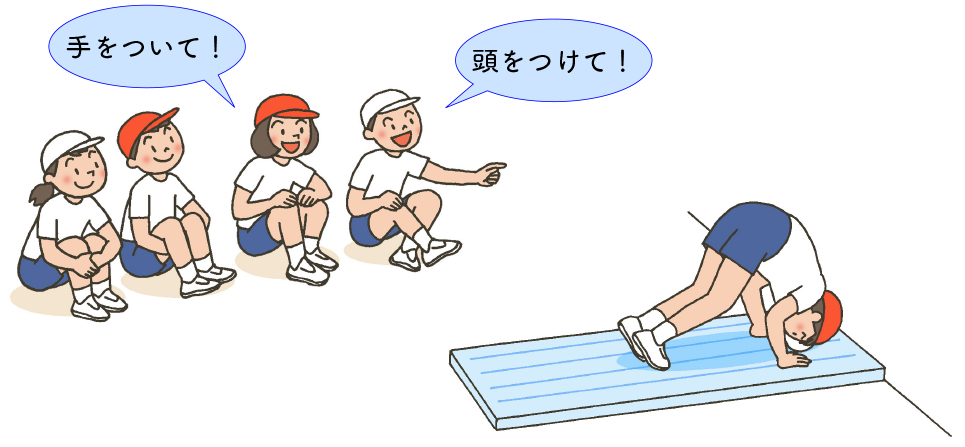

最初のうちは、口伴奏で運動の手順を確認しながら取り組みます。教師に続いて全員で口伴奏を復唱させます。班活動(→「ブラッシュアップ体育授業」#2参照)の場合は、班のメンバーで口伴奏をさせます。

運動の手順は以下の通りです。

①壁側を向いて、マットの上に両手と頭をつきます。

頭をつく際には、頂点や額ではなく髪の生え際付近をつけます。

班の仲間が見て確認し、できていない子には教えるように指示します。

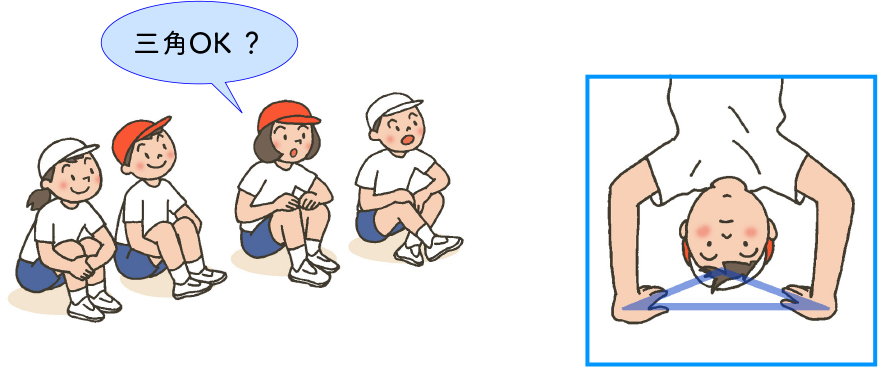

②手と頭で大きな三角形をつくります。

逆さまに近い姿勢になると、自分で自分の体の状態が認識しにくくなります。大きな三角形ができていない場合は、仲間が手を持って修正します。

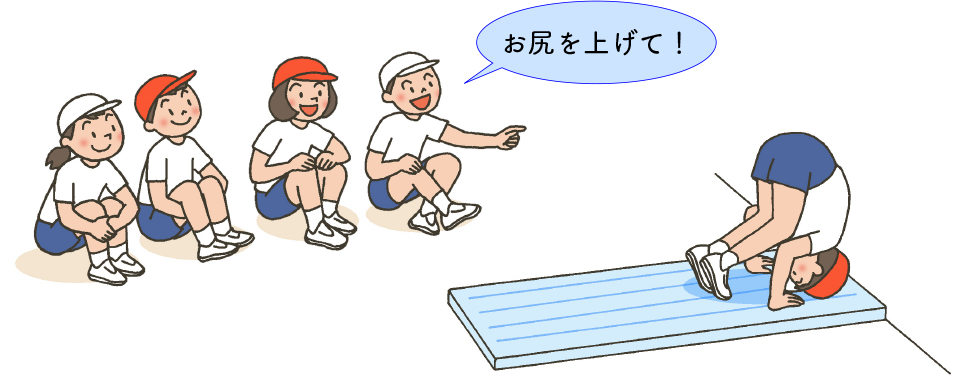

③歩くようにして足の位置を壁側に近づけていき、できるだけお尻を上げます。

腰を壁に近づけることで、逆さまの姿勢に近くなり、急激に逆さまになる恐怖感を減らします。

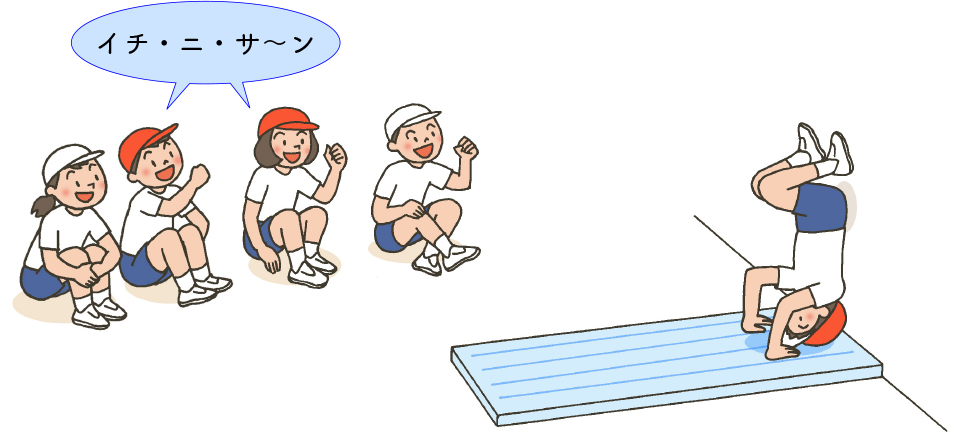

④強く踏み切らずに足を上げ、股関節・膝を曲げた状態で腰を壁につけます。

口伴奏のリズムに合わせて、軽く踏み切って足を上げ、壁に腰をつけます。この姿勢を10秒間保持します。

この運動は、首に負担がかかるので、取り組む前には首の準備運動をしておくとよいでしょう。

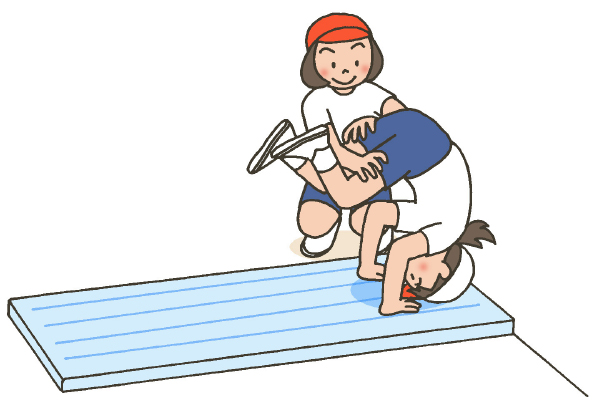

2.お手伝い

上手に逆さになれない子には、教師や仲間がお手伝いをします。逆さまになるのが苦手な子に対しては、太腿の裏をつかんで壁に押し付けるようにします。その際、子供たちは足首辺りを持って持ち上げようとしますが、それだと体が伸びてしまうので、太腿をつかむように声をかけます。

姿勢の保持がうまくできない子は、両手と頭が大きな三角形になっていなかったり、頭と壁の距離が適当でなかったりするつまずきをもっています。このような子には、大きな三角形になるように仲間が手をつかんで直してやったり、頭の位置を見て確認したりします。

また、左右に倒れてしまわないように、姿勢を保持するときは、首・肩やお腹・背中にぐっと力を入れることを意識させたり、手でしっかりとマットを押したりするように声をかけます。