器械運動で全員が共通の課題に取り組むことのよさは? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #30】

学級全体が共通の運動課題に取り組むことによって、子ども同士のかかわりが非常に豊かなものになります。全員が同じ経験をしているので実のあるアドバイスを送ることができますし、子ども同士の相互補助も活発になります。

個に応じた指導、個別最適化というキーワードのもとに1つの授業で様々な課題や場を設定することがあるようです。また、かつて子ども一人一人が運動課題を選択して取り組む授業スタイルが一般的とされる時代もありました。これらの授業スタイルでは、子ども同士の技能差が広がりすぎてしまいます。 今回は、全員が同じ課題に取り組むことのよさを示していきます。

執筆/筑波大学附属小学校教諭

筑波学校体育研究会理事長・眞榮里耕太

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

① 子ども同士の価値あるかかわり

体育授業では、個人の技能を高めるだけでなく、仲間とのかかわり方を学ぶことも重要な学習と捉えています。アドバイスをしたりされたりする関係性や、積極的に相互補助(以下「お手伝い」とする)をすることの重要性を、活動を通して学ばせていきたいと考えています。

まず1つ目のアドバイスについては、以下のメリットがあります。共通の課題に取り組んでいると、動きのポイントを学級全体で実感をもって共有することができるので、子ども同士の有効な情報交換が可能です。アドバイスする側の「できる」「できない」にかかわりなく、観察したことを仲間に伝えられるようにしていきたいものです。

共通課題の授業では全員が同じ経験をしているので、伝え合う情報の内容や、伝達の仕方の質を高めることができます。

2つ目のお手伝いは、上記のように動きのポイントの理解を進めながら、お手伝いが可能になるので、とても有益な活動になります。お手伝いする側にも必要な技能があり、個別課題の授業では、これを指導しきれなくなってしまいます。

② 運動のみかた・考え方をかえる

全員が共通の課題に取り組む授業は、子どもたちの技能の保障につながります。課題を個別化すると、技能の高い子は「○○ができたら次は○○」と、どんどん新しい技に挑戦することに目が向いてしまいます。こうすると、技能が高い子と低い子の二極化が進んでしまいます。

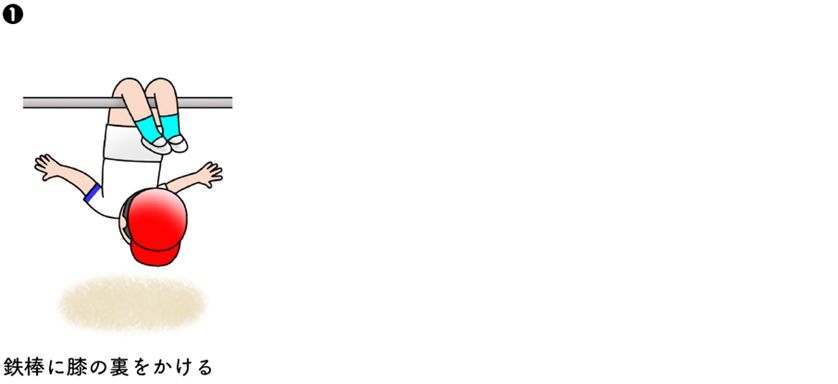

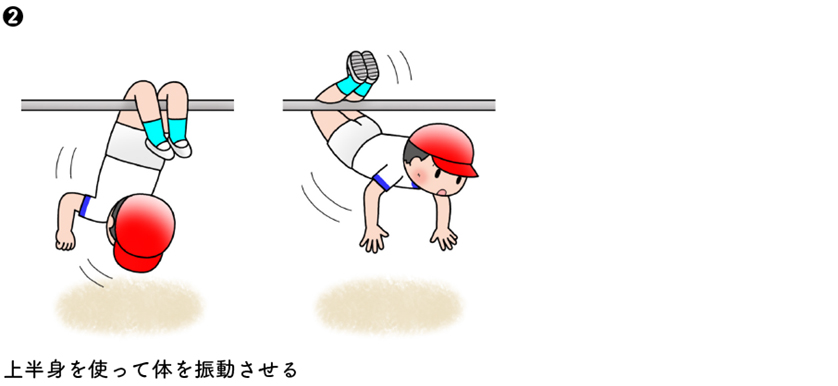

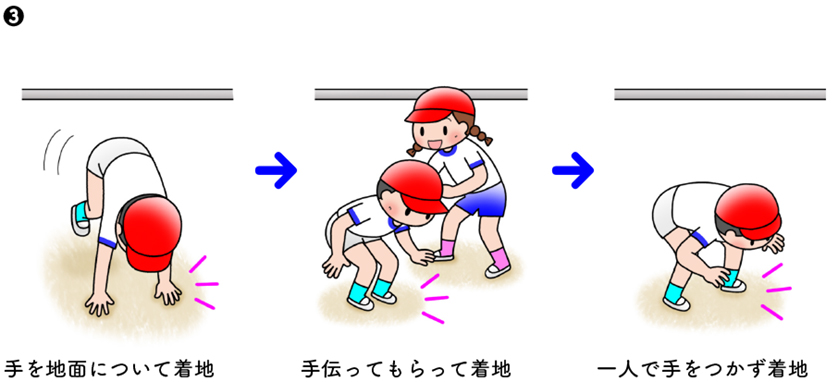

一方、同じ運動課題に取り組んでいると、一度できた運動の質を高めることに目を向けさせることができます。例えば下のイラストのこうもり振り下りでは、「手を地面について成功」「お手伝いをしてもらって成功」「一人で地面に手をつかないで成功」→「振動する回数を減らして成功」→「高さを低くして成功」というように、1つの成功から、運動の質をどんどん高めていくことができます。

発展的な内容であっても、動きそのもののポイントは共通である上に、身近な目標となる仲間や、同じつまずきを経験した仲間がそばにいるので、その仲間たちと共に活動することの価値が高まるのです。