小1生活「なつが やって きた」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小1生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「なつが やって きた」の単元を扱います。

執筆/静岡県公立小学校教諭・永田久乃

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

元静岡県公立小学校校長・石田美紀子

静岡県公立小学校校長・伊藤あゆり

目次

年間指導計画

| 4月 | どきどき わくわく 1ねんせい(スタートカリキュラム) |

| 5月 | がっこう だいすき |

| 6月 | きれいに さいてね |

| 7月 | なつが やって きた |

| 8月 | いきものと なかよし |

| 9月 | あきを さがぞう |

| 10月 | あきの おもちゃを つくろう |

| 11月 | あきまつりを しよう |

| 12月 | じぶんで できるよ |

| 1月 | ふゆを たのしもう |

| 2月 | あたらしい 1ねんせいに がっこうの ことを つたえよう |

| 3月 | もうすぐ 2年生 |

単元目標

校庭や公園で夏の自然と関わる活動を通して、春と比べて身近な自然の違いや特徴を見付けたり、公園のよさを感じたり働きを捉えたりして、自然の様子や自然を使った遊びの面白さに気付いたり、公園にはみんなが使うものがあることなどを分かったりするとともに、身近な自然を取り入れて自分の生活を楽しくしようとしたり、公園で安全に気を付けて正しく遊ぼうとしたりすることができる。

(春と夏の様子の写真を提示しながら)今の様子はどちらかな?

半袖を着ている人がたくさんいるから、夏だよ

(春と夏の写真では)咲いてる花も違うね

夏の写真からは、セミの鳴き声が聞こえてきそうだね

夏も楽しいことがたくさんありそうだね

学習の流れ(全11時間)

単元に入る前のポイント

子供が興味をもってのびのびと活動するためには、事前の準備が大切になります。

見通しをもつために…

①どんな花が咲いているのか

②どんな虫がいるのか

③どんな活動ができるのか

④そのためにどんなものが必要なのか

⑤お便りや懇談会で家庭にお願いすることはないか

を考えておきましょう。

また、朝や帰りの会でも、夏の動植物を伝え合ったり、夏に関連した絵本を読み聞かせたりすると自然への関心が高まります。教室内に図鑑や読み物を用意するなど、図書の環境を整えておくのもよいでしょう。

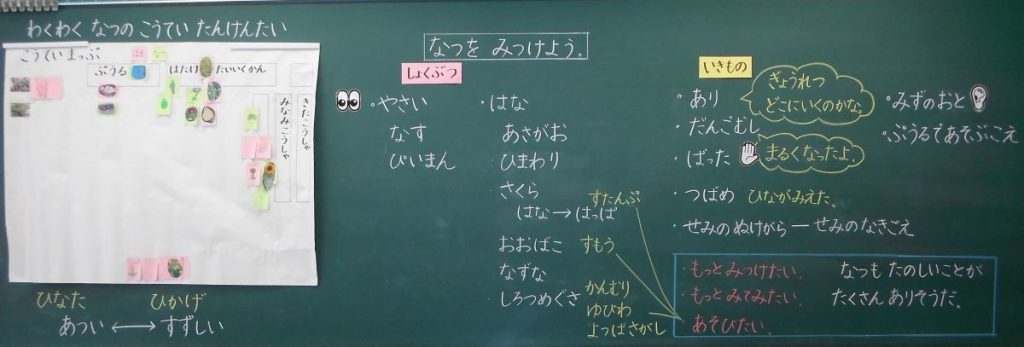

【小単元1】わくわく なつの こうてい たんけんたい[1~2時]

①こうていで なつを 見つけよう

季節の変化を意識しやすい時期・時間に子供と校庭に「夏を見つけよう」「夏と遊ぼう」を合言葉に、探検へ出かけます。夏の草花や虫を探したり、自然の様子を観察したりします。

発見したことや不思議に思ったことを付箋に絵や言葉を書いて、校庭マップ(事前に校庭の絵を描き、写真を貼っておく)に貼ります。このマップは、秋や冬にも使うため、季節ごとに付箋の色を決めておきましょう。

② もっとさがそう あそぼう

子供が自分なりの思いや願いをもって虫や花をじっくりと観察したり、工夫して遊んだりします。

活動後はワークシートを書きます。

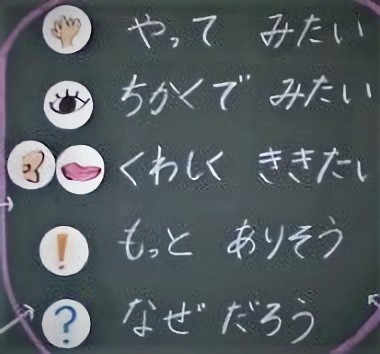

板書をするときには、4月から使用している「目のイラスト」見たこと、「耳のイラスト」耳を澄ませて気付いたこと、「手のイラスト」触れてみたこと、「鼻のイラスト」においを嗅いだことでまとめます。

校庭にも夏がいっぱいあったね

公園や家の近くにも同じ花が咲いていたよ。他の虫も見付けたよ

公園に行ってもっと夏を見付けたり遊んだりしましょう

評価規準

知識・技能:動植物や風、光など、校庭の自然の様子に気付いている。

主体的に学習に取り組む態度:校庭の自然に関わりたいという思いをもち、全身を使って夏の動植物や自然を探そうとしている。

【小単元2】わくわく なつの こうえん たんけんたい[3~6時]

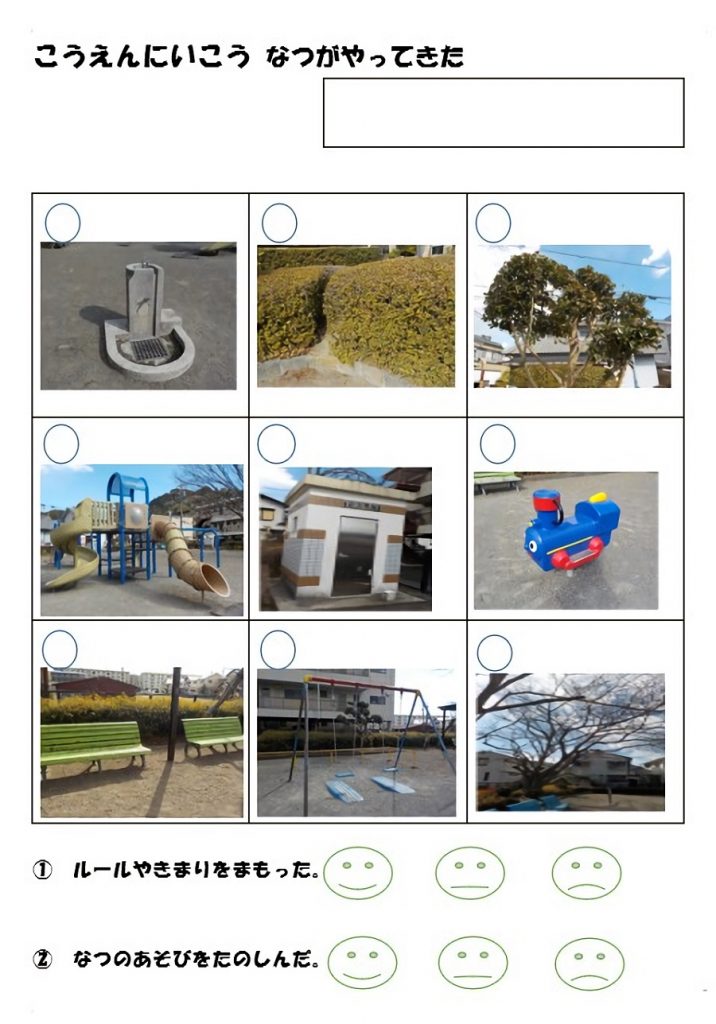

①こうえんって どんな ところかな なにが できるかな

事前にみんなで行く公園の画像やワークシート(下記参照)を見たり、行ったことがある子供に話を聞いたりして、どんなことができそうかの見通しをもってから出かけます。公園マップに付箋を貼って活動の計画を立てます。

②こうえんで みつけよう あそぼう

到着したら、ルールやマナー、活動時間、どんなものがあるのか、全員で確認しましょう。確認したものはワークシートに印を付けていくと、新しいものを発見したいという気持ちが高まります。

確認が終わったら、いよいよ遊びです。遊びの移り変わりや友達との関わりを見取ります。活動の途中で適宜、水分補給をします。その際に、子供同士で楽しい遊び方などを紹介し合うのもよいでしょう。

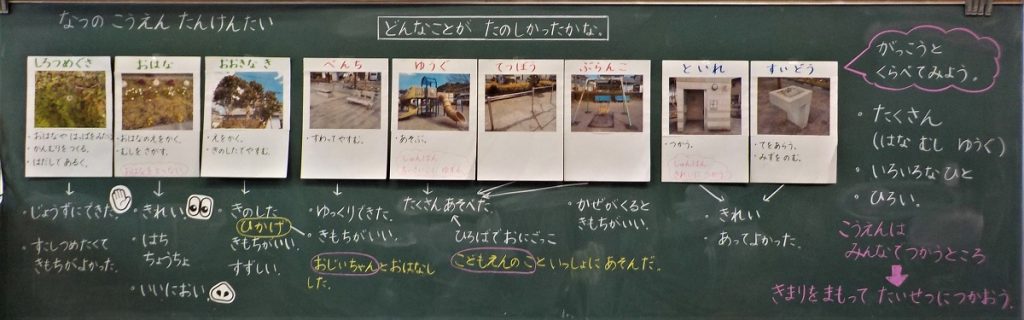

③こうえんで たのしかったよ みつけたよ

ワークシートに書いたり、活動の感想を「〇〇が楽しかったです」「〇〇を見付けました」という言葉を基本に発表したりします。

前時で考えた活動を画用紙などに書いておくと、活動のつながりが板書でも分かりやすくなります。

校庭マップと公園の様子を比べることで、公共の施設のよさを感じたり働きを捉えたりすることができるようにします。

違う公園にも行って遊んだり、同じ公園で前にした遊びをもっと工夫したりして、活動を広げたり、深めたりすることもできます。

公園は小さい子もお年寄りもみんなが気持ちよく使うためのきまりがあるよ

トイレがきれいだったよ。掃除してくれる人がいたよ。これからもきまりを守って大切に使おう

公園は暑かったな。でも、水のみ場で水を触ったら気持ちがよかったよ

もっと水遊びをしてみたいな

初めての校外活動です。教師が事前に公園までの道のりや公園内を調べましょう。その際、活動のポイントとなる植物(四季の変化が分かる樹木や草花)や遊具や公共物(ベンチやトイレなどみんなで使うもの)の写真を撮っておきましょう。ワークシートを作るのに役立ちます。また、写真を提示することで、子供が次の活動をイメージしやすくなります。

次の小単元「水となかよしになろう」とつなげるために、水飲み場や水遊びができる場所があれば、意図的に話題にします。まだ文字を書くのが難しい子もいます。ワークシートは色を塗ったり、印を付けたりするだけで済むようにし、活動の時間を確保しましょう。

子供は遊びに夢中になると、時間を忘れて活動するかもしれません。短い時間で区切って水分補給や休憩をしましょう。

評価規準

知識・技能:公園はいろいろな人が使う場所であることや、利用のきまりがあることなどに気付いている。

知識・技能:公園を利用する際、ルールやマナーを守っている。

思考・判断・表現:みんなで使うものや場所を思い起こしながら、それらの特徴を捉えている。

主体的に学習に取り組む態度:自分もみんなも楽しめる公園であるために、安全に気を付けて正しく利用しようとしている。

【小単元3】みずと なかよしに なろう[7~9時]

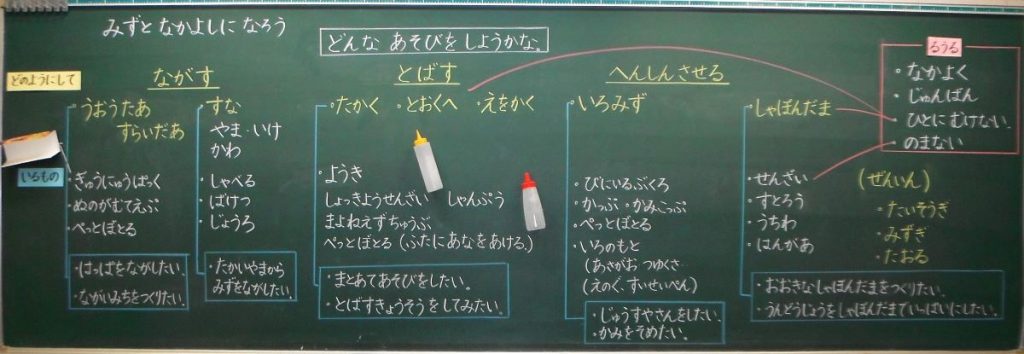

①どんな みずあそびを しようかな

もっと夏を楽しむために水で遊ぶことをみんなで考えます。今までの経験を基に、遊びを出し合い、必要なものを用意して遊びます。いろいろな遊びを体験できるように、準備をしたり、活動の場を決めたりしましょう。

水遊びの経験を話し合い、意欲を高めましょう。水遊びへの意欲が高まったところで、「どのようにして」「どんなルールで」遊ぶのかという視点で話し合い、活動の見通しをもちます。

次のような活動が考えられます。

A:色水遊び

B:シャボン玉

C:砂遊び(山を作って水を流す、池や川を作る)

D:水鉄砲(マヨネーズなどの容器を使う)

E:ウォータースライダー(紙パックなどをつなげて作る)

②みずあそびを しよう

活動の場を決めておきます。濡れてもよい服装で活動しましょう。

活動後、発表タイムを設け、考えた遊びや工夫、問題点などを話し合うことで、「もっと楽しくしたい」という思いや願いにつなげます。写真や具体物を見て考えたり、活動中のつぶやきを取り上げたりすることで工夫を促します。より具体的にイメージできるように話し合うことで、活動を見通すことができます。

発表タイムでの子供の考え

A:他の花でも作ってみたいな。

入れ物に入れて並べたらきれいかな

B:もっと大きなシャボン玉を作りたいな

C:もっと高い山を作って、水を流したいな

D:的を作ったり、的の置き方を変えたりして遊ぼう

E:くねくね曲がった形にしたいな

③くふうして もっと たのしく あそぼう

途中でグループごとや全体を集めて、工夫や遊び方を紹介します。「〇〇を工夫したらもっと〇〇になった」という言い方で発表するようにすると、工夫するよさが分かったり、楽しさに共感したりします。

他の遊びに目移りする子もいるかもしれません。より楽しくするためのポイントとして、子供同士で教え合うことでさらに工夫できるようにしたり、いろいろな遊びを楽しんだりできるようにしましょう。

評価規準

知識・技能:身近な自然を利用したり、身近にある物を使ったりして、遊びを作り出すことの面白さに気付いている。

思考・判断・表現:これまでの経験から、自然や材料、道具を使った遊び方を想像しながら遊んでいる。

主体的に学習に取り組む態度:夏の自然と関わりたいという思いをもち、遊びを繰り返し、夏の自然を楽しもうとしている。

【小単元4】あめあがりの こうてい たんけんたい[10時]

参考資料/

・『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 生活編』(文部科学省/東洋館出版社)

・『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 生活』(国立教育政策研究所 教育課程研究センター/東洋館出版社)

・ 『生活科・総合的な学習(探究)の時間の指導におけるICTの活用について』(文部科学省)

・『あたらしいせいかつ上 教師用指導書 授業展開編』(東京書籍)

イラスト/高橋正輝