小2生活「ありがとうはっぴょう会を ひらこう」指導アイデア

執筆/愛知県公立小学校教諭(愛知県教育大学附属岡崎小学校教諭)・島崎信行

編集委員/前・文部科学省教科調査官・渋谷一典、文部科学省教科調査官/愛知淑徳大学准教授・加藤智、愛知県公立小学校校長・稲田あけみ

目次

期待する子供の姿

知識及び技能の基礎

自分自身の生活や成長をふり返り、伝える活動を通して、たくさんの人に支えられて生活し、成長していることに気付く。

思考力、判断力、表現力等の基礎

自分自身の生活や成長をふり返り、伝える活動を通して、相手のことを思い浮かべながら、伝え方を工夫できる。

学びに向かう力、人間性等

自分自身の生活や成長をふり返り、伝える活動を通して、これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、これからの成長への願いをもって意欲的に生活しようとする。

単元の流れ(8時間)

「ありがとうはっぴょう会」を計画しよう(2時間+学級活動)

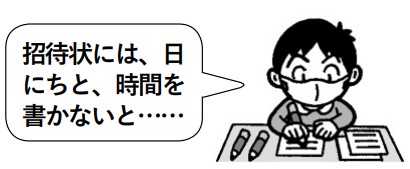

- 自分たちの成長の様子を伝えたい人を決めたり、招待状を書いたりして、発表会の企画をする。

評価規準等

思 相手のことを思い浮かべながら伝えたい内容や伝え方を選んでいる。

※評価規準等の知=知識・技能、思=思考・判断・表現、態=主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

発表会の準備をしよう(2時間)

- 発表会の準備やリハーサルを行い、発表のしかたの工夫をする。

発表会を開こう(2時間)

- 自分の成長について、発表会を開催する。

評価規準等

態 自分の成長を支えてくれた 様々な人と自分との関わりをふり返り、伝えたいことや気持ちを表現しようとしている。

思 伝えたいことが相手に伝わるかどうかを考えながら、伝え方を工夫している。

知 伝えたいことが相手に伝わるよさや楽しさに気付いている。

発表会をふり返ろう(1時間)

- 発表会の感想や新たな気付きの交流をする。

評価規準等

知 これまでの生活や成長を支えてくれた人々の存在や自分との関わりに気付いている。

「ありがとう」を伝えよう(1時間)

- 支えてくれている人へ、手紙で感謝の気持ちを伝える。

評価規準等

思 自分の成長への願いをもち、これからの生活について表現している。

態 これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、意欲的に生活しようとしている。

活動のポイント1

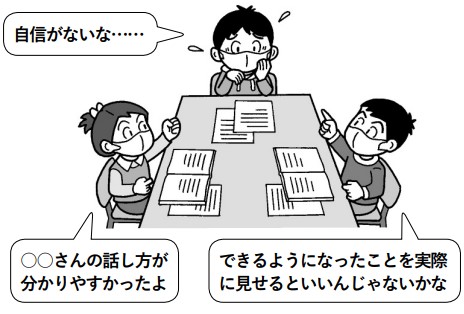

発表における停滞や困り事のある子供の支援として

基本的には、個人で制作したものを基に発表することになりますが、グループをつくって活動することで、自然に友達の発表の様子を見ることができます。このような形態にすることで、友達の考えに関心をもったり、参考にしたりすることができます。

また、発表することに対して困り事を抱えている子供については、友達の資料提示のしかたや読み方の工夫を参考にするように助言したり、他の子に考えを聞いたりする機会を設けることも有効です。

活動のポイント2 子供たちの学びを確かにする板書や掲示の工夫として

イラスト/高橋正輝

『教育技術小一小二』2022年2/3月号より