小2生活「わたしの町大発見!」指導アイデア

執筆/宮城県公立小学校教諭・齋藤浩平

編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典 、宮城県公立小学校教諭・鈴木美佐緒

目次

期待する子どもの姿

【知識及び技能の基礎】

自分たちは、地域で働いたり生活したりしている人々や様々な場所と関わりながら生活していることが分かる。

【思考力、判断力、表現力等の基礎】

地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所との関わり、地域の人々への適切な接し方や安全な生活について、考えることができる。

【学びに向かう力、人間性等】

地域で働いたり生活したりしている人々や様々な場所に関心をもち、 愛着や親しみ、憧れを感じながら地域の人々と適切に接したり安全に生活したりしようとする。

子どもの意識と指導の流れ

○子どもの実態把握(事前)

アイデア1

○私たちの町ってどんな町?(2時間)

アイディア1

○「ぞろぞろ探検」で発見!(5時間)

アイデア2

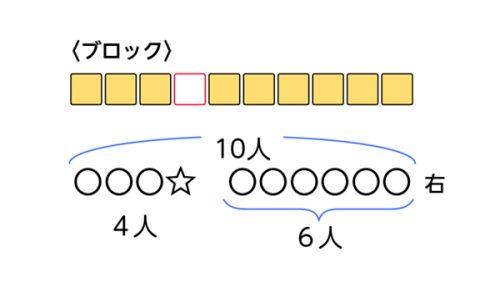

見付けた「♡(すてき)」や「?(不思議)」を大きな地図にかき込んでいくことで、様々な情報が整理・視覚化されます。「♡」が増えていくことは、やがて、町への愛着につながっていきます。

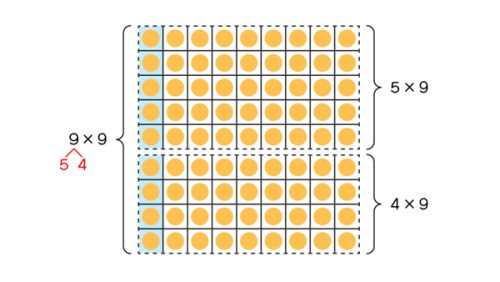

○もっと知りたい! 聞いてみたい!(12時間)

アイディア2

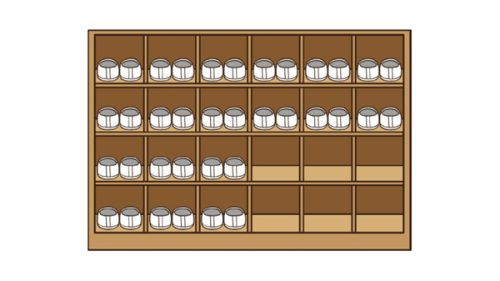

○町の「すてき」を伝えよう(5時間)

アイデア3

アイデア1

カリキュラムをデザインしよう~町探検を軸に~

イラスト/熊アート

「教育技術 小一小二」2019年6月号より