「係活動」の指導とは【やき先生のとっておき学級活動の基礎・基本】⑥

宮川八岐・元文部科学省視学官による「やき先生のとっておき学級活動の基礎・基本」の連載6回目。今回は、「係活動」の指導について紹介します。日本型学校教育の象徴としての児童による自発的、自治的な実践活動である係活動の指導の基礎・基本が正しく理解されていない場合があります。そうした実態を踏まえて、「望ましい集団活動」としての係活動の指導の基本的な考え方などを一緒に考えてみましょう。

執筆/元文部科学省視学官・宮川八岐

目次

「係活動の指導」に関する学習指導要領上の記述

係活動に関する学習指導要領上での記述は、〔学級活動〕2内容(1)イ「学級内の組織づくりや役割の自覚」に「学級生活の充実や向上のため、児童が主体的に組織をつくり、役割を自覚しながら仕事を分担して、協力し合い実践すること。」とあり、この規定により、児童全員が何らかの係に所属して活動します。

昭和33年改訂で学級会活動が必修になる前は、一部の児童の活動でしたが、必修になってからは、全員が自ら希望する係に所属し、係の仕事(活動)を分担して学級生活の充実と向上に貢献するようになりました。係の友達と創意工夫し、役割を果たすことを通して自己有用感を育てることになります。

「係活動の特質」を踏まえた組織編成の基本

学習指導要領上の「組織づくり」とあるのは、平成10年改訂で記述した文言です。それまでは、「仕事の分担処理」となっていましたが、自主的な係の組織は学級会で児童が話し合って編成することを明確にするための措置でした。日直の仕事をはじめ、当番の仕事や生活指導における仕事の組織は教師が設定するようにし、混同しないようにしなければなりません。

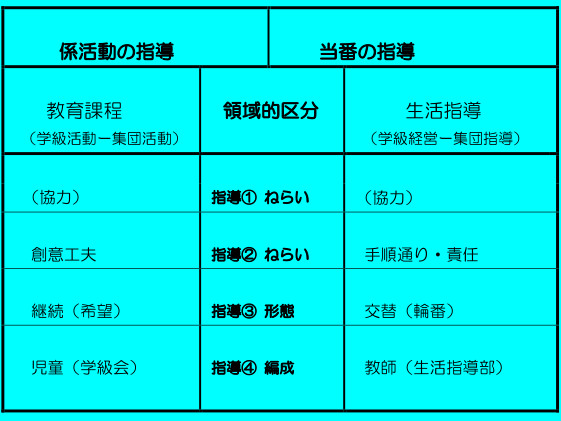

「係活動」と「当番」のそれぞれの特質と指導のあり方に関する比較の一覧を表1にまとめました。児童へのオリエンテーションをする際の基本的な考え方として押さえておくことが大切です。

(1)「係活動」と「当番」の領域的違い

一覧表の比較でお分かりのように、「係活動」は、学級活動の指導内容として指導される集団活動の領域です。一方「当番」は、生活指導における集団指導の学級経営領域の指導です。ここで、あえて係活動と当番とを表記上、異なる書きぶりにしているのは、係活動は集団活動であり、当番は教育課程としての集団活動ではなく、生活指導における集団指導として捉え、用語上峻別しているためです。「当番活動」という言い方をよく耳にしますが、やき先生は、領域的特質を明確にする観点から、「当番」に「活動」を付けずに単に「当番」と表現しています。

(2)「指導のねらい」の比較

一覧表では、指導のねらいとして2つを取り上げています。1つ目は、共通するねらいとして「協力」です。係活動も当番も、指導のねらいは「協力」です。厳密に言えば、両者の協力には集団の質的な面から見ると若干の違いがあるようにも思います。興味や得意とするものが同じ者同士協力し合って活動する係活動の協力と、例えば生活班(形式集団)として与えられた当番の仕事をするための協力との違いということです。

もう1つの指導のねらいとして取り上げているのは、係活動は、計画も活動の内容も児童による「創意工夫」の実践活動で、当番は、学校(教師)によって決められている仕事を手順通りに責任をもってやり遂げることです。従って、係の編成に当たっては、創意工夫の余地のない仕事は除かれるということになります。

(3)「組織の編成方法等」の比較

学級活動の内容の(1)は「学級や学校における生活づくりへの参画」となっています。そのイが「学級内の組織づくりや役割の自覚」です。前述したように、この組織づくりというのは、「係活動の組織」のことであり、当番の組織ではありません。先の表1の一覧表(比較表)の係活動の「指導④編成」は、「学級会」としてあります。自発的、自治的活動である係の組織編成は、学級会で決めることになります。

それに対して当番の組織は、学校が必要とする組織ですから、学級担任が決めます。基本的な指導の特質に応じた編成でなければ育つものも育ちません。

「指導③形態」の項目の係活動には、「継続(希望)」としてあります。当番以外の仕事(活動)を児童が見いだして、児童個々が興味・関心を追求し、協力し合って創意工夫に取り組み、児童自ら個性を伸長することをねらいとします。そのため、所属した係の活動を継続することが大切になります。

それに対し、当番は、学級生活の維持のためになくてはならない仕事を、学級の全員が一定期間で交替(輪番)して、決められている仕事内容、仕事の時間、やり方などを同じように責任をもって行うのが原則になります。