小6理科「生物と地球環境」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・宮地智広

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・津島大輔

目次

単元のねらい

生物と環境について、生物と水、空気及び食べ物との関わりに着目して、それらを多面的に調べる活動を通して、生物と持続可能な環境との関わりについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、生物と環境との関わりについて、より妥当な考えをつくりだす力や、生命を尊重する態度、主体的に問題解決をしようとする態度を育成する。

単元の流れ(二次 総時数 8時間)

第一次 生物と地球の環境(水・空気・ほかの動物)(3時間)

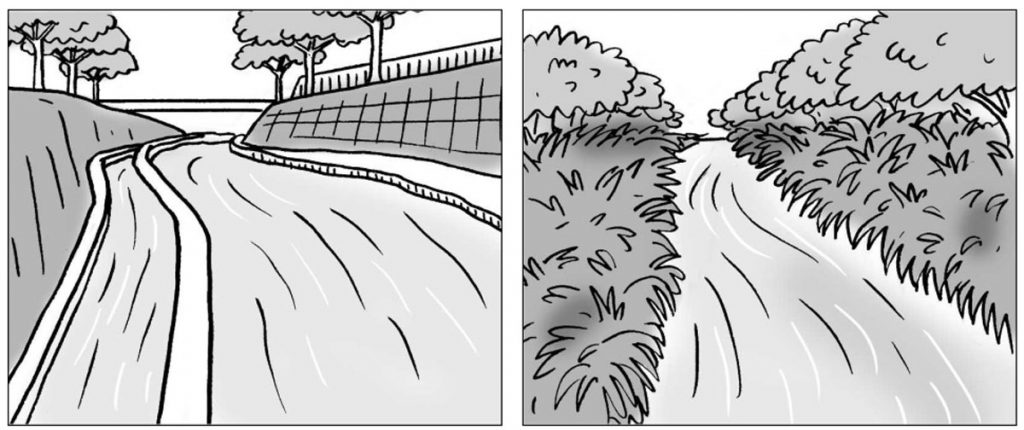

① 川の様子を比べる。

護岸工事した川と土を両岸に盛った川の様子を比較する導入から、水が人間だけでなく、植物をはじめとした他の生物にも影響を与えていることに気付くようにします。

② 姿を変える地球上の水と、生物の関係について調べる。

③ 水、空気と生物、生物どうしの関わりについて調べる。

4年「すがたをかえる水」、6年「生物どうしの関わり」など、既習事項と関連させながら、多面的に調べることができるようにします。

第二次 人の生活と地球の環境(持続可能な環境)(5時間)

① 人の生活が周りの環境に与える影響について考える。

②③④ 人の生活が地球環境に影響を与えている例について調べ、調べた結果を話し合う。

本やコンピュータなどを活用しながら、環境への影響や環境を守る取組について調べ、絵や写真、図、文章で整理しながら、ポスターやレポートにまとめ、発表できるようにします。

⑤ 持続可能な環境のため、人はこれからどのように生活していくべきか考えをまとめる。

単元の導入

① どちらの写真が最近の川の様子か話し合う。

これは、同じ場所の川の様子です。どちらが最近の川の写真でしょう?

護岸工事をしてきれいにしているから、左の方が新しいと思うよ。

実は右が、護岸工事をした最近の川の様子です。

② 災害を防ぐために護岸工事をしていたのに、なぜ川底を掘り、土を両岸に盛ったのか考える。

緑を増やすために、土を盛ったのかな?

土や植物が増えると、動物が住みやすそう。

人にとっても生き物にとっても、よりよい環境にするためかもしれないよ。

活動アイデア

ここでは、身近な環境についての問題を調べる活動を通して、主体的に問題を解決しようとする資質・能力の育成を目指しましょう。

その問題と改善策について調べた結果から、「人の生活が周りの環境に影響を与えていること」「環境への影響を抑える方法を考える必要があること」について考えさせ、子供たちに持続可能な社会を目指す視点をもたせましょう。

授業の展開例

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』2021年3月号より