小6体育「ボール運動(ベースボール型)」指導アイデア②

文部科学省教科調査官の監修による、小6体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ボール運動(ベースボール型)」の単元を扱います。

執筆/東京都公立小学校主任教諭・花塚真吾

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

品川区教育委員会統括指導主事 ・唐澤好彦

単元名

打って! 走って! 守って! ティーボール

目次

単元目標

●知識及び技能

ティーボールの行い方を理解するとともに、ボールを打つ攻撃と隊形をとった守備によって、簡易化されたゲームをすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

ルールを工夫したり、自己やチームの特徴に応じた作戦を選んだりするとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

運動に積極的に取り組み、ルールを守り、助け合って運動をしたり、勝敗を受け入れたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

高学年のボール運動は、ルールや作戦を工夫したり、集団対集団の攻防によって仲間と力を合わせて競い合ったりする楽しさや喜びを味わうことができる運動です。

ベースボール型では、攻守を規則的に交代し合い、ボール操作とボールを持たないときの動きによって、一定の回数内で得点を競い合うことを課題としたゲームです。

そこで、攻撃場面の打撃と走塁、守備場面の連携などがゲームにおける課題となります。ゲームを中心に単元を構成していきますが、ルールが難しすぎると楽しさを十分に味わえないため、全員がゲームを楽しめるように簡易化することが大切です。

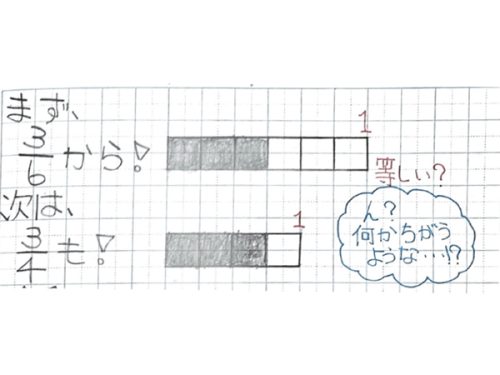

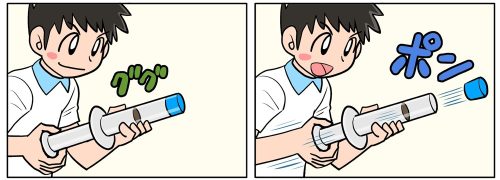

本単元のティーボールでは、止まっているボールを打つため、空振りが少なく、ベースボール型の特性を味わいやすい運動です。PDCAのサイクルを大切にし、

①チームが作戦を選び、ゲーム(前半)を行う。

②ゲーム後に活動をふり返り、自己やチームの特徴に適した課題を見付ける。

③課題に応じた練習の場を選び、解決していく。

④ゲーム(後半)に取り組む。

この流れで学習を展開していきます。

〈新型コロナウイルス感染症対策〉

授業を行う際には、地域の感染状況に応じて、以下の新型コロナウイルス感染症対策を講じましょう。

・子供たちに授業前後の手洗いを徹底する。

・決まったグループで活動し、対戦チームを固定する。

・活動中は不必要に大声を出さないようにする。

・集合、整列時は子供どうしの適切な間隔を確保する。 など

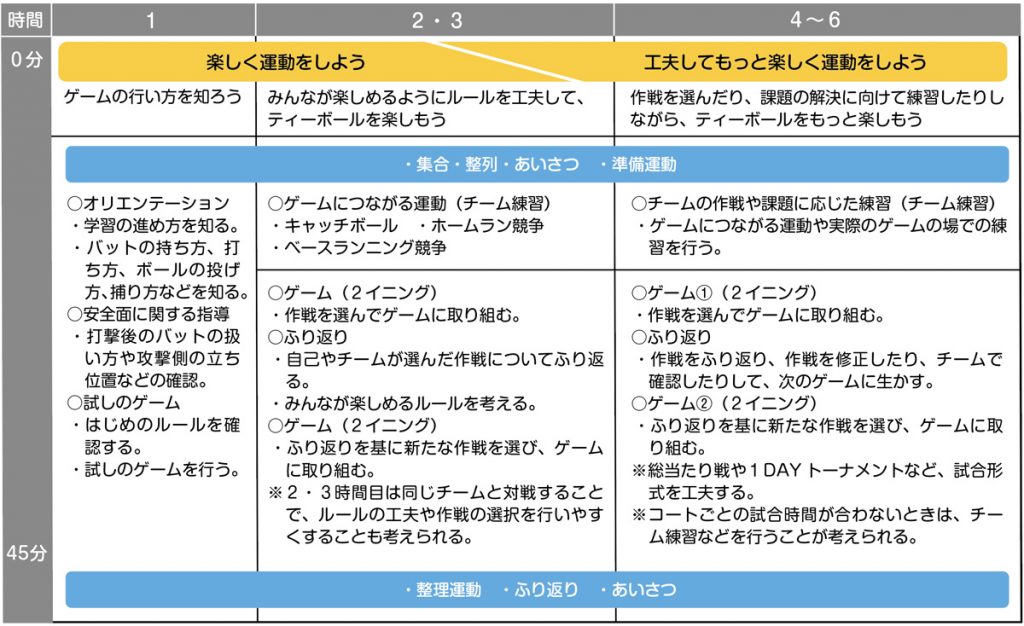

単元計画(例)

工夫してもっと楽しく運動をしよう

自己やチームの特徴に合った作戦を選び、ティーボールをもっと楽しもう!

自己やチームの特徴に合った作戦を選ぶことで、さらに協力したり、チームの課題を意識したりしてゲームができるようにしていきます。ゲーム→ふり返り→ゲームの流れで学習を進め、チームの課題を解決する学習を進めていきます。

小6体育「ボール運動(ベースボール型)」指導アイデア①

「楽しく運動をしよう」はこちら

イラスト/みながわこう