子どもの自己肯定感を引き出す「評価カード」ちょっとしたコツ

- 特集

- 評価と見とり方特集

関連タグ

評価活動を進めていく時、まずは多様な評価資料を収集することが求められます。その評価資料には、大別すると観察やチェックリストなどを活用した「教師による評価」と、自己評価や相互評価カードなどを活用した「子どもによる評価」があります。特に、子どもの自己評価カードは広く活用されていますが、どのようなことに気を付けて作成していくことが大切なのでしょうか。具体的な評価活動の手順として、基本となる四つの視点を取り上げます。

文・稲垣孝章(元・埼玉県公立小学校校長)

目次

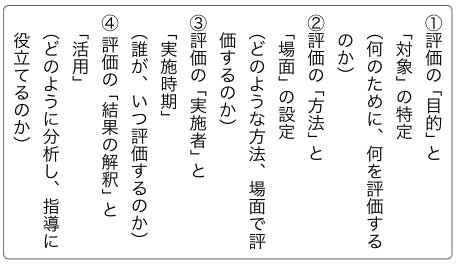

基本となる四つの視点

一般的には、②「方法と場面」、③「実施者と実施時期」を中心に、評価カードを作成するというのが現状であるように思います。しかし、本来は①「目的と対象」と④「結果の解釈と活用」が明確であってこそ、②③が構想されていくものです。再度、評価活動の原点にもどって、適切な評価について考えていき たいものです。