小6社会「日本国憲法とわたしたちの生活」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・井出祐史

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

目次

目標

日本国憲法の基本的な考え方に着目して、各種資料を基に調べ、日本国憲法が国民生活に果たす役割や、国会、内閣、裁判所と国民との関わりを考え、表現することを通して、現在の我が国の民主政治が日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることと立法、行政、司法の三権がそれぞれの役割を果たしていることを理解できるようにする。

学習の流れ (9時間扱い)

問題をつくる(2時間)

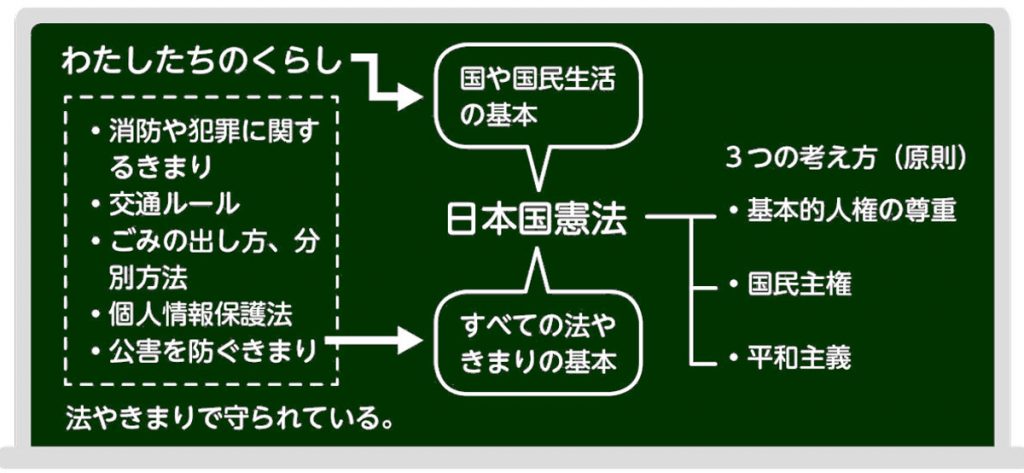

○ 5年までの学習をもとに、くらしの中の法やきまりについて話し合い、日本国憲法の3原則を調べる。

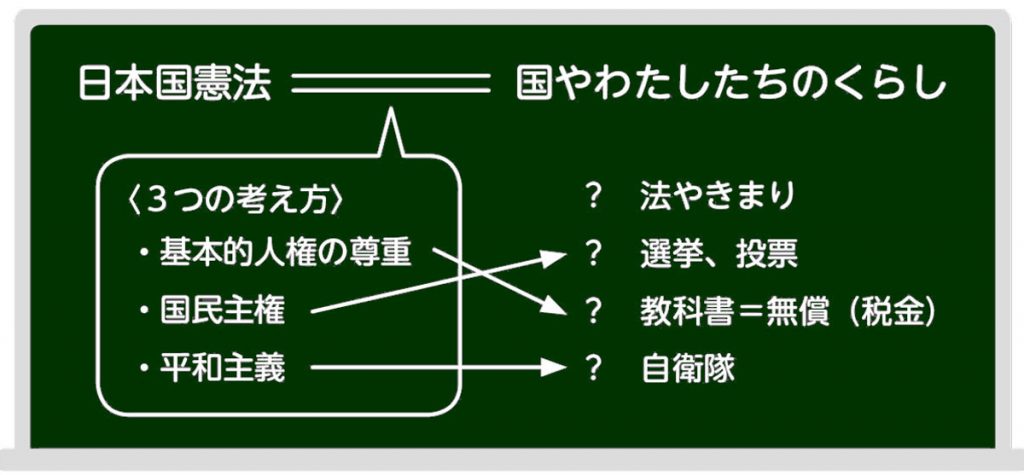

○ 憲法の3つの原則とくらしのつながりについて話し合い、予想をもとに学習計画を立て、学習問題をつくる。

〈学習問題〉

わたしたちのくらしの中で日本国憲法は、どのように生かされているのだろう。

追究する(6時間)

○ 基本的人権の尊重、国民主権、平和主義とくらしとのつながりについて調べる。

○ 国会、内閣、裁判所の相互の関係や国民とのつながり、裁判員制度や租税の役割について調べる。

まとめる(1時間)

○ 調べてわかったことを関係図に整理する。

○ 学習問題について自分の考えを文章でまとめる。

導入の工夫

憲法が国や国民生活の基本を定めていることをおさえたうえで、くらしを振り返ることで、憲法の考え方が生かされていることに気付けるようにします。

1時間目

くらしの中の法やきまりについて話し合い、日本国憲法が国や国民生活の基本であることと、3つの原則が示されていることを理解するようにします。

2時間目

憲法には、3つの原則が示されていました。これは、わたしたちのくらしの基本となる考え方でしたね。では、今まで、憲法とくらしがどのように関わっているか考えたことがありますか。

初めて知りました。今まで考えたことがなかったです。

もしかして、この考え方が生かされているのではないかな。

予想をもとに、3つの原則について調べる学習計画を立て、学習問題をつくります。

問題をつくる(1・2/9時間)

憲法の3つの原則とくらしのつながりについて話し合い、予想をもとに学習計画を立て、学習問題をつくります。

学習問題

わたしたちのくらしの中で日本国憲法は、どのように生かされているのだろう。

追究する(6・7・8/9時間)

国会、内閣、裁判所の相互の関係や国民とのつながりなどについて調べます。

発問の工夫

イラスト/横井智美、栗原清

『教育技術 小五小六』2020年4/5月号より