2019年度 第55回 「実践!わたしの教育記録」 授業・学級づくり部門:入選作品発表

※入選作品をウェブに掲載するにあたり、画像資料の指示語をウェブページレイアウトに適した語に変更しています。

習字でつながる授業を目指して

栃木県宇都宮市立陽東小学校 五十嵐太一

はじめに

私の学級では、「学び合い」を合言葉に授業をすすめています。国語の物語単元をコの字にして互いの意見を聴きあったり、算数や理科などでペアやグループでの活動を行ったりしています。私の学級の子ども達は、お互いの意見を聴きあい、関わり合うことが、どの学習においても自分たちの成長に必要であり、当たり前のものとして毎日教室で生活しています。

「今までの習字の授業スタイルに疑問を感じる」

しかしながら、当時、そういった学習を様々な教科の授業で行えるように組み立てを心がけてきた私でしたが、習字の授業においては、みんなが前を向き、教師が教え、練習を重ねる・・・。そんな時間にしてしまっていました。隣との関わり合いも少なく、気付きを伝えあう場面もとても少なかったので、なんとなく一時間をもったいないと感じていました。

また、私は習字に対して小学生のころの苦い経験もあり、大嫌いでした。どんなに頑張っても習字の筆を使ってうまく書くことができませんでした。「うまくいかないから、周りと話したい。」と思っていたのかは今現在では振り返れない思い出ではありますが、よく注意を受けていたように思います。子ども達はきっと課題が易しすぎたり難しすぎたりしてどう向き合ってよいか判断したり行動したりできない時に、周りの友だちに話しかけるのではないかと思います。

そして、当時の教わった先生からは習字の時間は「黙って静かに自分の机で字を書くものだ。」と教わりました。今でもその指導は当たり前のように行われていることと思います。

それゆえに周りにも相談するすべもなく、もちろん、おしゃべりや立ち歩きなどの注意を受けてのことだと反省しますが、いつまでたっても上達しないことが嫌で、習字の時間がこなければいいのにと常に思っていました。

そんな思いを抱いているときに、本校で教育委員会にお願いしていたサポート事業という学校訪問での授業者となる機会に恵まれました。

そこで、たくさんの先生方に提案として、新しい習字の学びがどのように映り、今現在の多くの現場で行っている習字の授業を考え直すきっかけにならないかと思いました。

「学び方をがらりと変える」

また、授業を引き受けると同じ頃に、当時のクラスの子どもから、「習字も、算数の時みたいな学び合いにならないですかね。自分自身で、どこを直したらいいかわからないから、みんなと相談したいんですけど。」という意見を聞きました。習字の授業の学び方を変えようと思う、一つの大きなきっかけとなりました。

当時の私の学級の実態を踏まえると、習字の時間でも他の教科のようにペアやグループでの学び合いの方が自然で、しかも当時の自分のように個人での能力向上が難しい人も置いていかれない、より充実した時間になるのではないかと考えました。

また、先述した通り、私は習字が大嫌いといった部類に位置しており、もちろん授業をすすめるのもとても苦手でした。子ども達に見本を書いて見せる一斉指導をしたり、子ども達の筆の上の部分を持ち、一緒に書いたりするような個別支援にも自信がありませんでした。

ですが、このような機会に習字の授業全体を見直したとき、普段から3年生以上のどの教室でも行う必要のある学習ですので、きっと私だけではなく、他にも同じように習字の技能指導や継続した一斉指導に不安を感じている先生方もいらっしゃるのではないか、とも思いました。

以上のことから、普段の授業のような友達との学び合いを習字にも取り入れ、一般的な習字の型として見られる教師主導の「受動的」授業から、子ども主体の「能動的」授業への変換を期待し、試みることにしました。そこで、次のような仮説と実践方法考えました。

仮説

子どもを生かすには、一人一人の意見や考えのよさを、教師が他の子どもにつなぐことが必要ではないだろうか。

「つながる習字の授業」授業実践編

・子ども同士がかかわり合いながら学び合う場の工夫(仮説の実践①)

①活動するグループ決め

この写真のように3~4人の少人数グループを組みました。授業開始と同時に、各グループで座席を準備し、書写セット、半紙、教科書を用意する約束にしました。こうすることで、普段なら早く終わって待っていた児童が、グループ内の友達の準備や片付けの手伝いに進んで手を貸す場面を多く見ることができました。

また、ここで作ったグループでは、それぞれの課題をもつための話合い活動や試し書きのアドバイス、授業の振り返りなど授業の多くで関わりをもちます。そのため、常に普段の授業と同じように意図的にグループを組むことにしました。

すると、お互いの作品が身近にあったため、それぞれの書いた作品に対する課題や成果に気付き、それぞれに思ったことや聞きたいことなどを自由に聞くことで関わり合いを十分にとることができました。

②水書板の活用(座席から離れた学ぶ場の設定)

練習の一つとして、また自分の席から離れて違う環境で学習に取り組ませることで、意欲を持続させようと、水書板を複数枚並べ、教室中央に置きました。何度書いても水が蒸発すれば繰り返し使えるので、点画の練習をしに来る子やグループ以外の友達に教わりたいと、この場を借りて友達からアドバイスをもらって練習する子もいました。グループ内だけで課題を解決するのが難しいと判断したり、自分で解決の糸口を見つけたい人が来て、学びたい人から意見を聴いたりする場になっていたように思います。ずっと座ってばかりではつらいと感じる子どもには、ちょっとしたリフレッシュの場にもなりました。

③赤・青ペン先生

一人一人の書写能力には大きな差があり、自身の振り返りだけでは、めあてを決めるのに十分ではないだろうと感じていました。そこでグループで見合う活動を入れ、赤は良いところ、青は課題となるだろうと思うところ、としてアドバイスを行う活動に取り組ませました。時間があれば、具体的に図や文章などで表現するように促すと、教科書のお手本と見比べながら、友達の作品をよりよいものにしようと、たくさんの印やアドバイスなどが記入されていました。

・自分の課題を解決するために必要な方法を考え取り組める場の用意(仮説の実践②)

自分の課題を解決するために、まずは、自分の課題を知ることが大切です。そこで、自己のめあてを立ててから、習字の時間に入れるように工夫をしました。

①ベン図と名前マグの活用

毎時、赤ペンと青ペンで良さや課題について友達との関わりから見つかった子達は、めあてを決め、黒板に書いたベン図に名前マグを貼りに来ました。自分の課題をきちんと見える形にしておくことが、課題を自分事としてとらえるのに必要と思ったからです。また、教師側は、個人のめあてを把握することができ、適切な個別支援にもつながりました。

②練習用紙の充実

めあての達成に必要な種類の用紙を用意することで、時間内に充実した練習を行うことができると考えました。そこで、「点画のつながりが分かる用紙」「字形の枠が入った用紙」「中心線の入った用紙」「点画のパーツ練習用紙」など、子ども達が学ぶのに必要だろうと思われる用紙を多数印刷し、自由に選択して持っていける場を設けました。練習用紙を充実させたことで、赤青ペンなどで見える課題の解決に適した用紙を自分たち自身で選び、意欲的に学ぶ姿が見られました。これは、どの単元でも有効であり、子ども達が課題をしっかりと持って取り組むためには必要不可欠に思えました。

・その他に習字指導で行った実践

①TT指導の充実

算数では、TTによる指導によって低位の子をサポートする体制を整えている学校が多くあります。20人を超える学級では、それぞれの書字についてのやりとりや問題解決の手助けをするのは難しいものです。そこで、習字の時間において、学び合える時間であるとともに、教師を増やすことで、聞きやすい環境づくりにも着手することにしました。

学び合いを始めた当時、本校には「書道といえばこの方」と誰もが憧れる先生に入っていただける貴重な機会をいただけました。すると、担任が一人で指導に当たるよりも、多くの子達にとって必要な声掛けを行うチャンスが生まれました。

特に、いくら書いても上達しない子がいるグループには、しばらく様子を見るために近くにいてもらいました。グループとその子の課題を共有してもらいながら、時折、筆を上から持って練習を手伝っていただくこともありました。また、学び合いがうまくできないグループに入り、発言できていない子に寄り添って、様子を見ていることもありました。T1である私は、後にも述べますが、全体の学ぶ進度に合わせて、付録のDVDを視聴させて形に気をつけさせたり、友達同士の課題をつなぐことで考えるきっかけを与える立場に終始し、個人に対応する時間を極力短くすることで、子ども達が自身で学べる時間を長くするよう心掛けました。

②教師用指導書付属のDVD動画の視聴

上手な筆運びを実際に映像で見ることで、余白や字形などに気が付き、自身の書き方の向上のために活用できるのではないかと考え、教室前にパソコンとテレビを接続し、自由に繰り返し見られるようにするスペースも設けました。同じ課題をもつ子ども達同士で、動画を見ながら指で空書きを一緒に行っている姿が多く見られました。その際には、お互いに、「ここの払いがうまくいかないんだよ。」「もう一度見よう。動画では、筆の先がきれいにななめ上から入って、すっと下りていたよ。」と声をかけ合っていることもありました。動画視聴を通して、教材につながる子ども達の姿が見られました。

成果と課題

成果

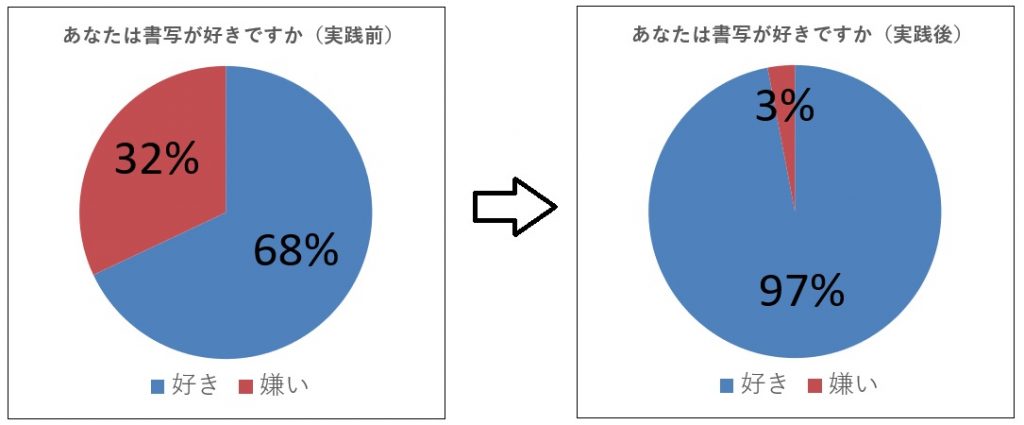

当時担任していた子ども達にアンケートを取りました。5年時の最初のころと、このクラスにおける実践の最後のころ2月にアンケートを行いました。質問項目の中で、「書写は好きですか」という質問に対して、次のような結果が出ました。

また、アンケートの最後に子ども達が書いた振り返りを紹介します。

気を付けるところなどをグループの友達と話し合うことができました。前よりもっと上手になりました。しかし、まだ目標がたくさんあるので、どうしたら直せるか考えたいです。

友達のアドバイスで『出』を直すとすごく上手になると言われました。僕は、アドバイスや見比べのおかげで成長しました。これからもどんどん成長したいです。

以上のことから、子ども達が、書写を好きになったこと、そしてそれは、単に楽しいからではなく、自分自身が成長していることを実感できたからということがわかります。振り返りの子ども達の言葉にもあったように、「目標」「成長」という前向きな言葉の入った振り返りがいくつも見られました。

それは、おそらくこちらからめあてや課題を提示して解決していくだけの教授型の授業ではきっと、育てられなかった主体性の芽だと思います。友達との多くの関わりから、多様な見方や考え方に触れ、「学び」を自分事としてとらえることができたと実感しています。それは、「何を学んだのか」ではなく、「どのように学んだのか」「どのような自分に変わったのか」という学びのプロセスを自覚し、「学ぶこと」=「自分の成長」として認識することができたのだと言えます。

また、公開授業でご参観いただいた先生方からも、たくさんの感想とご意見をいただきましたので、一部紹介します。

今回の授業の中で取り組んだ方法を実践してみたい、と思ってもらえるような意見をいただくこともでき、教師同士での学び合いにもつながったと感じました。

「習字にグループ」は、私の意識の中ではタブーでした。でも、集団が育てば、とても効果的なのだということが分かりました。

教材研究や準備物は必要ですが、専門性がないからといって敬遠する必要がないと感じ、やってみたいという気になりました。

課題

習字のように最終的に個人で作品や成果が表れていくものは、「学べた」ことも大切ではありますが、より深く自分事として成果を出すためには個別指導の必要性を改めて感じました。めあてが決まり、互いのアドバイスなどが終えた後も、いまだにしっかりとどのように解決していけばよいか思案して手が止まっている子どもや、課題やそれに向かって気を付けることについて理解をしていても、なかなかうまく筆が運べずにつまずく子への支援や声掛けの方法について、もっと気を配る必要があることに気が付きました。

そこで、やはり教師としての役割は、個々の学びたいことや課題、成果を毎時観察し、適切だと思われる解決の方法について考えていく必要があるのだなと実感しました。

「学び合う」形式ばかりを前面に押し出すのではなく、グループ内だけで課題が解決できそうにない場合には、個別で支援に入ったり、グループ外の友達同士をつなぐように声をかけてあげたりすれば、と強く反省の気持ちをもちました。

最後に ~学びを広げる~

普段の授業と変わらずに、誰とでも関わり合える授業を目指した習字の授業は、子ども達それぞれの書字力をあげました。また、課題を見つけクリアしていくごとに習字の楽しさに触れ、どんどんとのめり込んでいく様子を、毎時間感じました。「もっと習字がやりたい。」「次の新しい字に挑戦したいから、授業時間をとってほしい」という意見をたくさん聞きました。

今回、一番多く目にした様子が、男女の学び合いです。グループ内での学び合いが活発で、男子がざっと説明すると、女子が言葉を付け足す。女子が黙ってしまっていると、男子が声をかける。といったように、とてもいいつながり方をして学び合っていました。(下写真参照)

そして、子ども達は学び合う楽しさとともに、より習字の魅力を味わいたいという願いから、お楽しみ会で「習字パフォーマンス」を演じてくれました。それだけでなく、退職される校長先生を教室へお呼びして、お手紙として大きな「習字パフォーマンス」をプレゼントしたこともありました。

その後、6年生に進級したこのクラスを持たせていただく機会をいただきました。持ち上がりの学級の取り組みはさらに加速し、お楽しみ会や学期の終わりの学級の時間を使って、「文字クリエイティブ会社」が「習字パフォーマンス」を披露し続けました。

その結果、学年全体に「習字パフォーマンス」に関わりたいと思えるようになっていきました。2月の授業参観では、卒業の感謝を保護者に届けたいと、この「習字パフォーマンス」が採用されました。

音楽に合わせてローラーやスプレーで紙全体をデザインしたり、数人が同時に筆を持って立ち書きしたりする活動にもつながりました。繰り返し練習を重ねた結果、素晴らしい作品を保護者に披露することができました。

今回の習字の学び合いを通して、子ども同士、子どもと教材だけにとどまらず、周りの世界ともつながろうとする気持ちが育ったこと、誰かのために学ぶということが、一番の成果です。子ども達の気持ちに耳を傾け、子ども達が学びたいと思える環境を整えていくことが、どの教科においても大切であることを改めて感じました。それが、結果として、子ども達が授業の中で最も生きるのだということも、今回の実践が証明してくれたと思います。

今現在では、3年生から実践を行い2年目のクラスも同じように「学び合い」のできる形で習字の授業に取り組んでいます。まだまだこの実践のように、教室の外とのつながりはありませんが、楽しくそして粘り強く取り組んでいます。

これからも、子ども達とともに成長していけるよう、自身が変わることを恐れずに、何事にもチャレンジしていきたいです。