ここまでできれば担任合格?一年生担任検定【生活編】スライドつき

関連タグ

いよいよ学年末が見えてきました。子どもたちの評価とともに、自分のふりかえりもしてみませんか?

ここでは、小一担任向けの「一年生担任検定」をご紹介します。ページ最後には、学年会や研修などでも使いやすいスライドもついています。

答えは一つではないかもしれません。一つの評価の目安として、自分の位置を確認する一助にしてください。

監修・執筆/追手門学院小学校講師・多賀一郎

関連記事⇒ 一年生担任検定【学習編】はこちら

目次

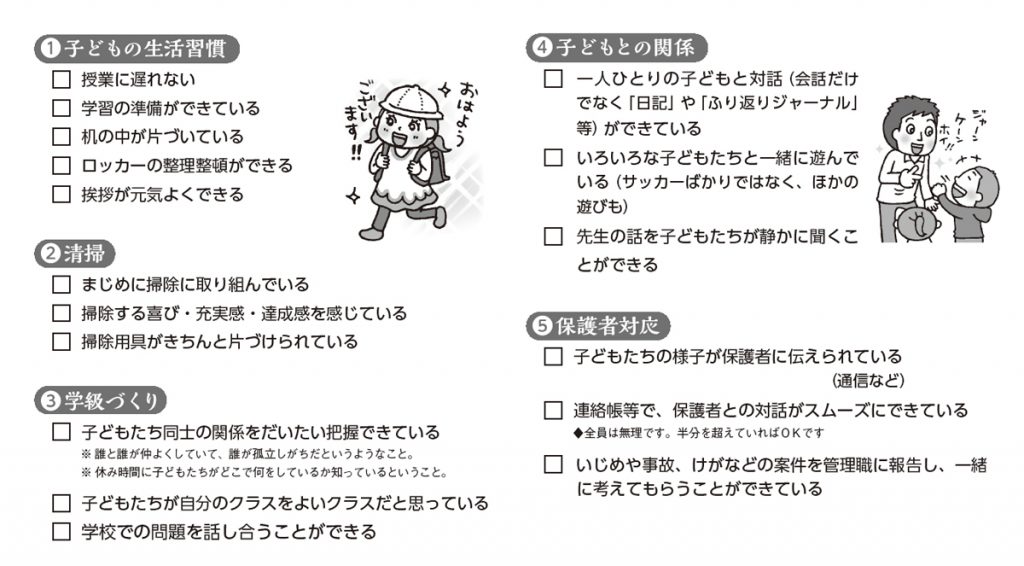

検定で子どもを把握できているかチェック

生活面について、子どもが以下の項目について「自分でできる」ということがポイントです。そしていずれも「一年生のレベルで考えること」が大切です。

まずは、以下の項目をチェックしてみましょう!

※クリックすると別ウィンドウで開きます