「ギフテッド」が周囲の子と意欲的に学べる授業づくり、2つのポイント

文部科学省が2023年度から開始した、「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進」事業。その支援事業の一環としてこのたび完成した、「教員向け研修パッケージ」動画の内容を、ダイジェストでご紹介する連続企画です。 全4本シリーズの第3弾である今回は、ギフテッドも、その周囲の子も、全ての子が意欲的に学べる授業づくりについて解説する研修動画のダイジェストをお届けします。

シリーズ1本目 : 監修をされた愛媛大学学長補佐・教授の隅田学先生のインタビューは、コチラ。

目次

だから不登校になりやすい!? ギフテッドの視点で見た学校風景

「学校に行けなくなった子どもたちの中には、ギフテッドの特性への支援が必要な子がいる」というのは多くの有識者の一致した見解です。なぜ、ギフテッドは学校に行けなくなるのでしょうか?

ギフテッドが、教室や授業場面をどのように感じているのかを考えてみます。

ギフテッドの気持ちの例

- 標準的な内容の画一的な授業をしていたら? ⇒ 主体的に学習に取り組まないかも。理由は内容が簡単すぎるから。

- いつも成績がよいと褒められたら? ⇒ 簡単に良い成績を収めることを普通だと思い、難しい課題に挑戦しなくなるかも。また、良い成績を取り続けなければという過度なプレッシャーで不安になるかも。

- 知識も豊富で知的好奇心も旺盛 ⇒ 授業中に多くの質問や意見を出しても指名してもらえないことが続いたら、自分が迷惑な存在だと感じてしまうかも。

自分が迷惑な存在だと感じてしまうかも。

担任する教室の中に、自分が迷惑な存在だと感じている子がいるなんて、悲しいですよね‥‥。

どうすれば、ギフテッドを包括する学級経営ができるのでしょうか? 研修用youtubeの流れに沿って話を進めましょう。

研修用youtubeへのリンク

あなたのクラスに「ギフテッド」がいたら?

文部科学省省 令和5年度 特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業

学級にギフテッドの居場所を作る工夫

学級の環境づくり

ギフテッドは物事の理解力が高いゆえに繊細で、教室での先生との関係にも敏感です。その子の強みを大切にし、良いことは率直に褒めましょう。

ギフテッドへの支援は、当事者の子供に向けてのみ行うものではありません。学級の全員に対し、「誰もが創造的でありえる」ことを伝え、一人一人に応じたフィードバックを行うことが大切です。

学級では「間違うことの価値」を認める一方で、ギフテッドの子からの建設的でない批判には厳しい態度をとります。その際、言動改善のための具体的なフォローアップが大切です。

このケース、どのように対応しますか?

具体的なケースで考えてみます。

あなたの教室には、様々な発達段階、習熟レベルの子供たちがいます。その中にギフテッドも数人います。ギフテッドの子供たちにとって、あなたの授業は進度が遅く、やる気を駆り立てる内容ではありません。最近、子供たちの授業中の行動が変化し、つまらなさそうにしたり、別のことをしたりするようになってきました。通常学級の中で、ギフテッドが興味を持って意欲的に取り組めるようにするため、あなたならどう対応しますか?

授業改善のための2つのポイント

上記のケースに対応するためのポイントは、大きく2つあります。

- ギフテッドの特性を生かしたカリキュラムや授業を工夫する。

- 少しの工夫で、その子が個性や能力を発揮する場面を作る。

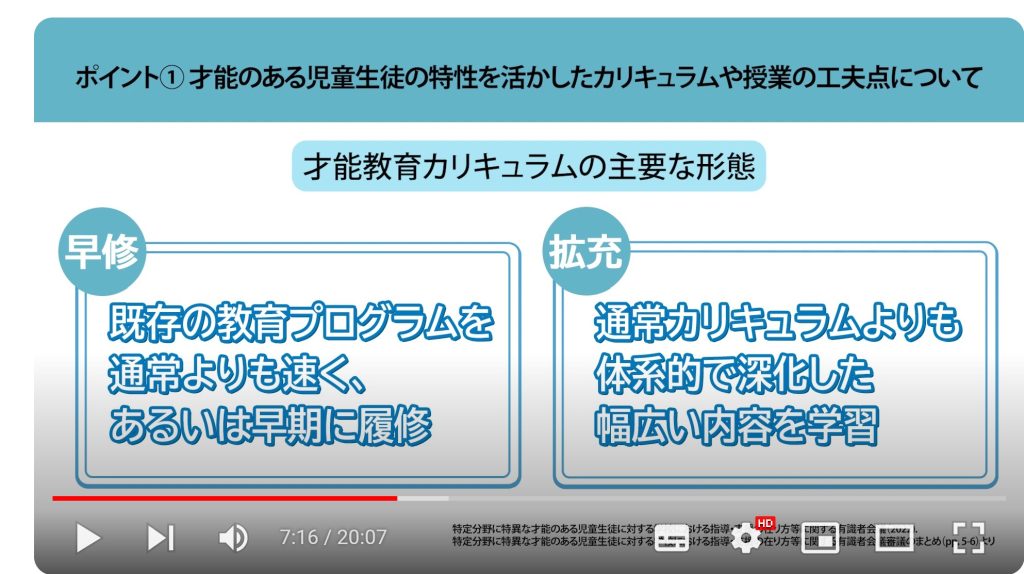

1 ギフテッドの特性を生かしたカリキュラムや授業の工夫について

ギフテッドの教育的ニーズに配慮した授業を考えるための視点は、意外とシンプルです。

大きく次の2つに分けて考えます。

- 早修 既存の教育プログラムを通常よりも速く、あるいは早期に履修

- 拡充 通常カリキュラムよりも体系的で深化した幅広い内容を学習

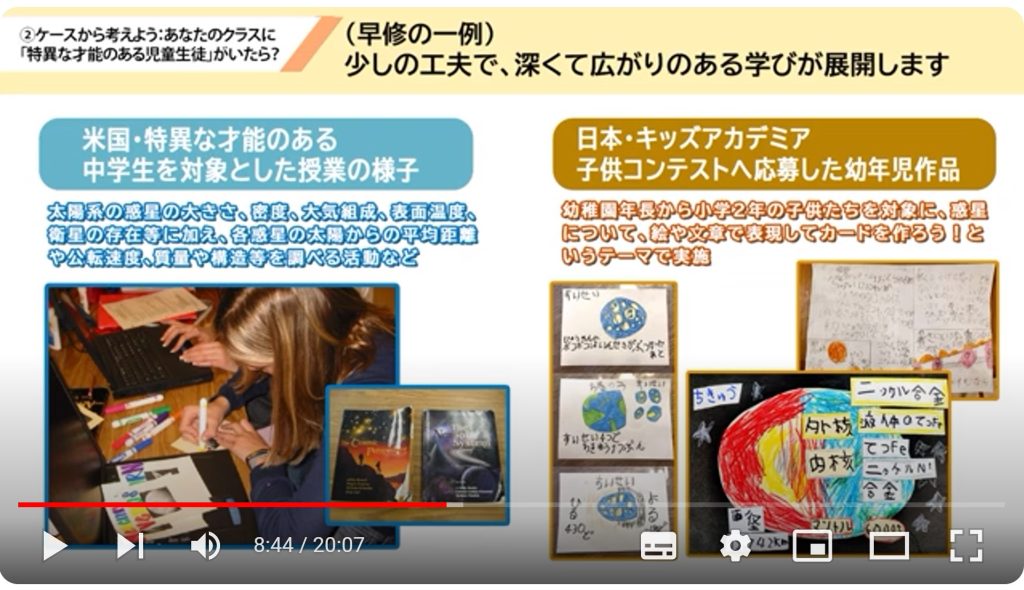

研修用youtubeでは、理科における「早修」と「拡充」の具体的な授業内容が紹介されています。

早修の一例

拡充の一例

2 子供が個性や能力を発揮する場面を作るための少しの工夫

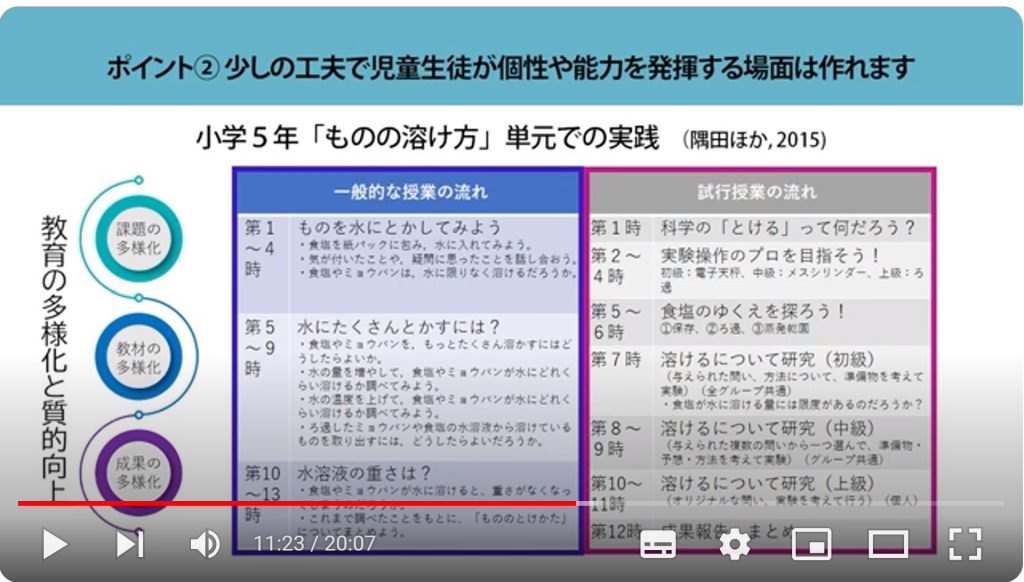

動画ではまた、「少しの工夫で子供が個性や能力を発揮する場面を作る」試行授業の流れも紹介されています。

小学5年「ものの溶け方」単元での実践

「多様化」がキーワードです。

- 教材の多様化

- 課題の多様化

- 成果の多様化

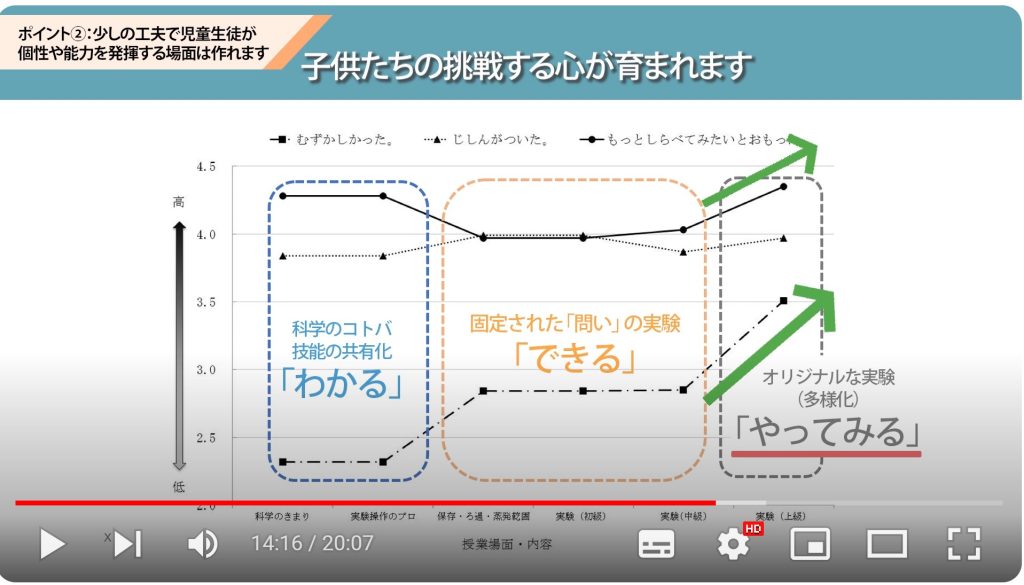

試行授業の最後では、オリジナル実験を行っています。

もっと調べてみたいと思った

自分たちで考えたオリジナルな実験(多様化)は、子供たちにとっても難易度が高いものでしたが、「もっとやってみたい」という気持ちが高まっていることがわかります。

このような個別最適で協働的な学びの実現は、学級の子供たち全員に関わる課題であり、当然ながらギフテッドの子供に限った話ではありません。