小1体育「跳び箱を使った運動遊び」指導アイデア

執筆/神奈川県公立小学校教諭・山崎智見

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・高田彬成、神奈川県公立小学校校長・二宮昭夫

目次

授業づくりのポイント

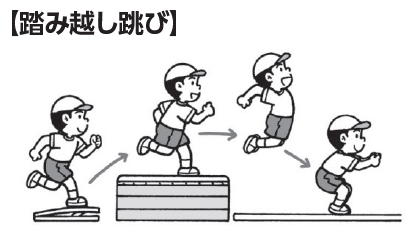

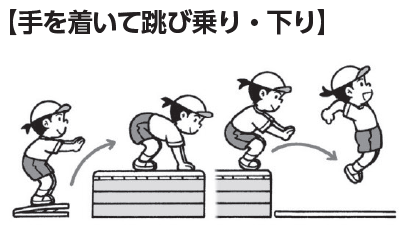

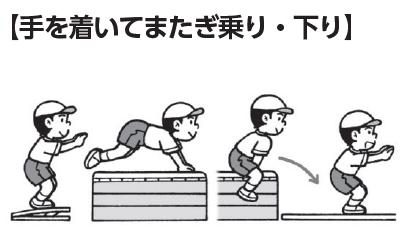

跳び箱を使った運動遊びは、「助走」「踏み切り」「支持」「着地」までが一連の流れになる運動です。これらの動きの要素を楽しみながら味わえる運動を多く取り入れましょう。

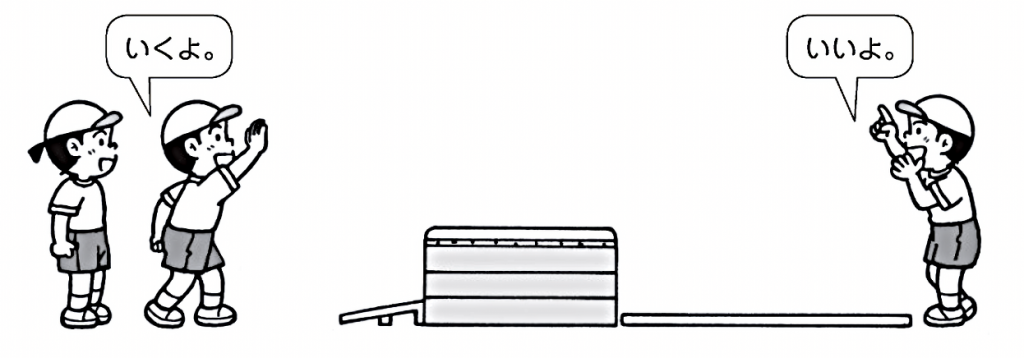

また、一定の動きだけでなく、リズムよくぴょんぴょんと跳び乗る感覚や、ゆっくりフワッと跳び下りる感覚も味わうことができる場を設定し、「楽しいね」「もっとこんなことをしてみたいな」と、楽しく運動できるような場の工夫をしましょう。

支持や逆さの姿勢、手足を使っての体の移動などの基本的な動きができるように、それぞれの場や運動で付ける力を明確にしておきましょう。「トン」と踏み切り、「パッ」と手を着く、「フワッ」と跳び下りるなどの、オノマトペで子供の動きのよいところを率先して伝え、よい動きを共有しましょう。

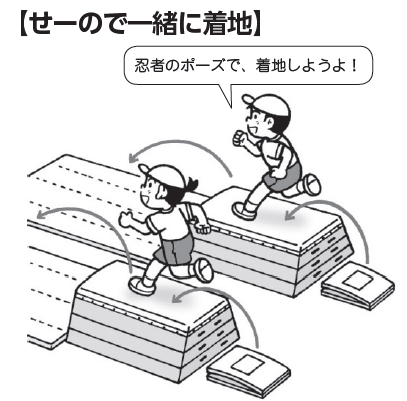

「動物になろう」や「忍者になろう」などの課題設定は、子供が動きをイメージしやすくなります。「フワッと着地したから、忍者みたいだね」などと、たくさんよい動きを認め、単元の後半では、友達と関わりがもてるような授業づくりにしましょう。

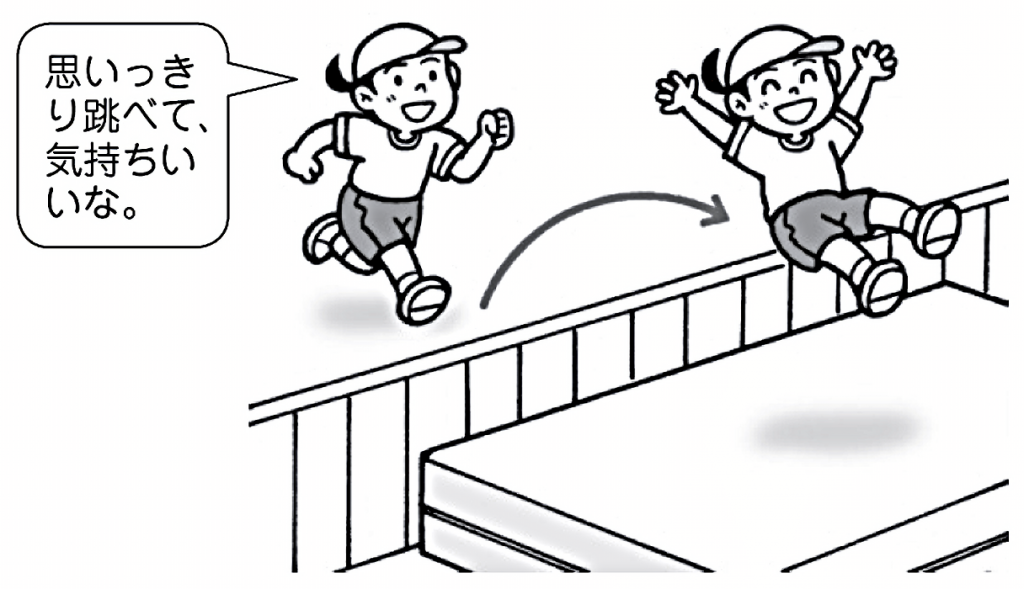

単元計画(例)

※学校の設備や教具など、実態に合わせて 活動内容を変更するようにしましょう。

器械運動の授業においては、器械・器具の準備や活動中に教師が全体を見渡し、危険がないか常に注意しておくことが大切です。器械・器具の配置に関しても安全に配慮した場を設定するよう心掛けます。下記の記事に事故防止の指導例があるので、参考にしてください。

高学年の用具の準備はどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #9】

オリエンテーション、はじめの運動遊び活動例

オリエンテーションでは、単元を通して子供たちが楽しく、安全に学習に取り組めるように、きまりや準備、片付けの仕方を全員で確認しましょう。

はじめの運動遊びでは、自分の体を支える感覚や跳ぶ・下りる感覚を十分に味わうことで、跳び箱運動の基礎となる体の動かし方や、感覚を身に付けることがねらいとなります。

跳び箱運動の約束

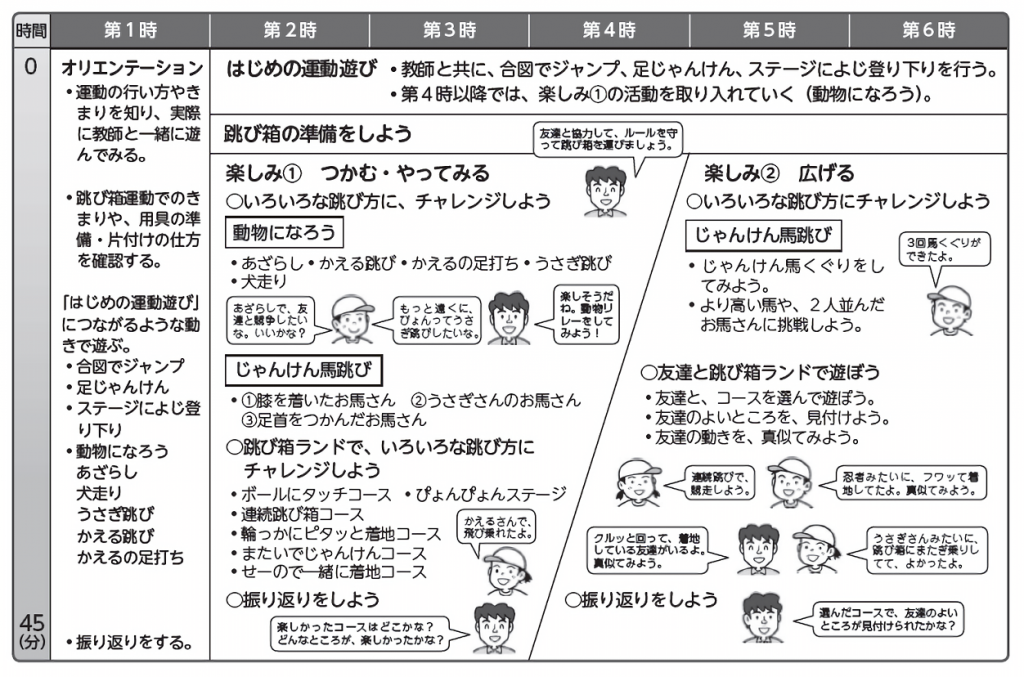

跳び箱は2人1 組で運ぼう(1段めを運ぶときは、1段だけ持とう)

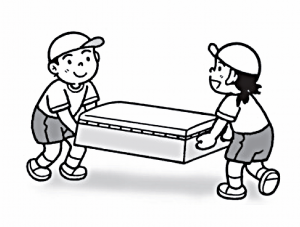

跳ぶときは、合図をしよう

はじめの運動遊び

合図でジャンプ

笛や太鼓の合図に合わせて、跳びましょう。

(高く、低く、ゆっくり、すばやく、片足跳び、両足跳び)

ステージによじ登り下り

ステージには、手で踏ん張ってよじ登ろう。

足じゃんけん

楽しみ① つかむ・やってみる 活動例

「動物になろう」「じゃんけん馬跳び」は、マットの上で行いましょう。また、正しい行い方を伝え、よい動きを見付け、たくさんほめましょう。「跳び箱ランド」では、2つから3つの場を設定し、教師は子供と一緒に活動し、手本になりましょう。

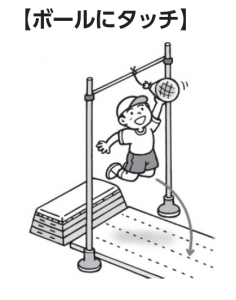

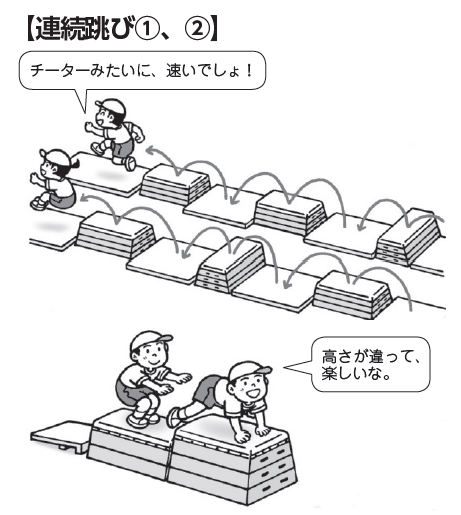

実際に動いて見せることで、子供たちは動きをイメージしやすくなります。また、「チーターみたいに、素早く乗ろう」「忍者で、フワッと着地だ!」などの設定をすると、遊びながら身に付けたい動きを味わうことができるでしょう。

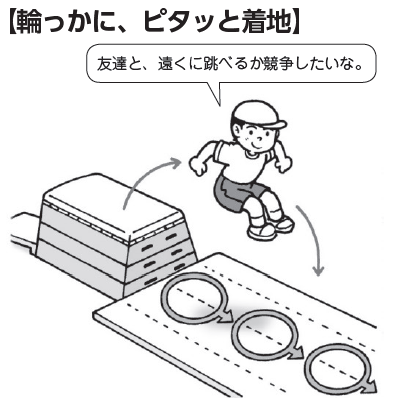

回転して着地をしたり、友達と同じ動きをしたりする工夫が見られたら、ほめて認めてあげましょう。

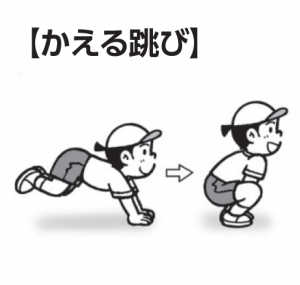

こんな動きで遊ぼう:動きのポイント

・スピードを落とさず、片足踏み切り

・両足着地

・踏み切ってから、手を着く

・跳び箱の上に、かえる跳びの着地

・両足踏み切り

・肘を曲げないように、手で押して進む

いろいろな跳び方にチャレンジしよう

動物になろう

手は、パーだよ。

足が着くときは、手は顔の前だよ。

うさぎさんが立っているようにしようね。

着地したとき、かえるさんの手と足は、横一直線にそろっているといいね。

あごを上げて、マットや前を見ましょう。

腰を、肩より高く上げるようにしよう。

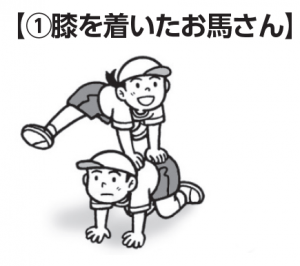

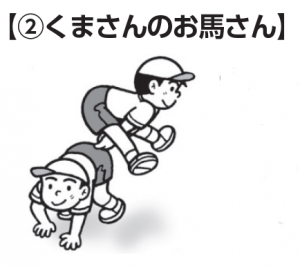

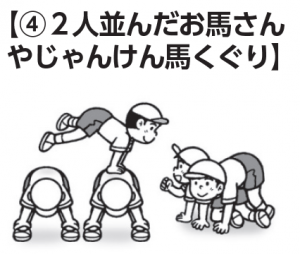

じゃんけん馬跳び

・じゃんけんをして、勝った方が馬になり、負けた方が跳びます。

・発展系の活動として、じゃんけん股くぐりもあります(負けた人は馬を跳んだ後、股の間をくぐる)。

自分のできるところから、やってみよう。

手をグッて、足の後ろに送るよ。

お馬さんは、あごを引いて頭を下げましょう。

跳び箱ランドで、いろいろな跳び方にチャレンジしよう

肘を曲げないで、腕でぐっと移動できているね!

手が、パーで体を支えているね。いいぞ!

足じゃんけんで着地も、おもしろそうだね。

点数を決めると、楽しそうだね。

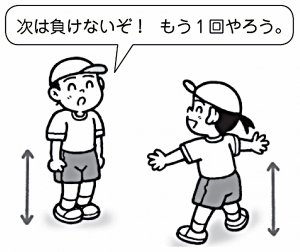

振り返りをしよう

運動遊びが苦手な子供への配慮の例

跳び乗れない場合は、跳び箱の手前に台を置くなど、できる高さ、できる動きを見付けてあげましょう。跳び下りられない場合は、手を取って補助することもよいでしょう。

楽しかったコースを、発表しましょう。

またいでじゃんけんコースが楽しかった。

どうやったら、またいで友達の所に速く行けるの?

意欲の出ない子供への配慮の例

BGM など環境を変化させ、活動的な雰囲気づくりをするとよいでしょう。手の着く位置や、着地の場所などを視覚的にわかるようにし、「できた!」という実感をもちやすい環境をつくりましょう。

楽しかった動きを、発表しましょう。

あざらしが楽しいな。前より速くなったんだよ!

楽しみ② 広げる 活動例

イラスト/栗原清

『小一教育技術』2018年10月号より