小5体育「ボール運動(ゴール型)」指導アイデア①

文部科学省教科調査官の監修による、小5体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ボール運動(ゴール型)」の単元を扱います。

執筆/京都市公立小学校教諭・瀬口真有美

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

京都市教育委員会体育健康教育室首席指導主事 ・山口淳

目次

単元名

みんなで運んでたくさんシュート

単元目標

●知識及び技能

バスケットボールの行い方を理解するとともに、ボール操作とボールを持たないときの動きによって、簡易化されたゲームをすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

ルールを工夫したり、自己やチームの特徴に応じた作戦を選んだりするとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

バスケットボールに積極的に取り組み、ルールを守り助け合って運動をしたり、勝敗を受け入れたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

バスケットボールは、パスやドリブルでボールを運び、ゴールにシュートして得点し、相手チームと競争して楽しむ運動です。これまでに学習してきたゴール型のなかでは的となるゴールが小さく、シュートの難易度が上がりますが、それだけに得点したときの喜びを感じることのできるゲームでもあります。

みんなでボールを運んで得点するためには、どんなボール操作やボールを持たないときの動きをすればよいのか、チームで相談したり、毎時のまとめの時間に全体で話し合ったりしながら、ゲームを通して資質・能力が身に付くようにします。

五年生で初めてバスケットボールに触れる子供が多いため、ボールへの恐怖心やボール操作の難しさを感じたり、ゲームに苦手意識を感じたりするかもしれません。誰もが安心して力いっぱい取り組むことができるように、用具やルール等を工夫する必要があります。

また、ボール操作の技能(パス・ドリブル・シュートなど)を高めていくために、毎時の始めに様々なゲームにつながる運動を取り入れていきましょう。

新型コロナウイルス感染症対策

*地域の感染状況により、以下の配慮の例が考えられます。

・子供たちに授業前後の手洗いを徹底するようにします。

・活動中は不必要に大声を出さないようにします。

・集合・整列時は子供どうしの適切な間隔を確保するようにします。

・屋内で行う場合は適切に換気をします。

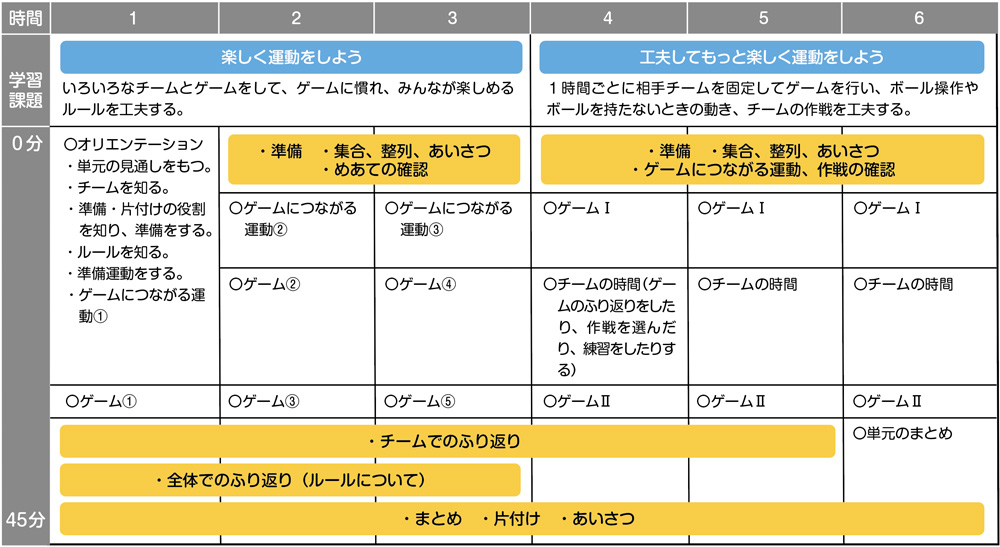

単元計画(例)

楽しく運動をしよう

運動との出合い

●学習を始める前に……

施設や用具を確認し、場や用具を整え、チームを決めたり、初めに提示するルールを決めたりします。子供たちの実態に合わせて、以下のような例が考えられます。

・ゴール:全チームが同時にゲームできる数あるのが望ましい。

・コート:屋外で行う場合は12m×24m程度。

・得点板:コート数分。

・タイマー:コート数分。

・ボール:ポートボールや軽量ミニバスケットボールなど。

・ビブス(ゲーム用ベスト):チームごとに色を分ける。人数分あると便利です。

・学習資料:学習計画表、対戦表、コート図など。

・学習カード:オーダー表、個人記録カード、作戦カードなど。

●チーム編成

・チーム数は偶数、1チーム4~7人程度、男女混合で編成します。

・生活班ではなく、ボール運動の能力、チームのまとめ役、人間関係などを考慮して、どのチームも力が均等になるようにします。

・ほかのボール運動の学習の様子、日常の遊びの中での運動の様子や、事前アンケートなどを参考にします。

・チームリーダーを決めて、子供と相談しながら編成することも考えられます。

●単元のはじめに提示するルール

小5体育「ボール運動(ゴール型)」指導アイデア②

「工夫してもっと楽しく運動をしよう」はこちら

イラスト/佐藤雅枝