小4 国語科「白いぼうし」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小四・国語科「白いぼうし」(光村図書)の全時間の板書、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/ 文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/ 大妻女子大学家政学部児童学科教授・樺山敏郎

執筆/ 青森県中津軽郡西目屋村立西目屋小学校校長・庭田瑞穂

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、場面の移り変わりに着目しながら登場人物の行動や気持ちを捉える力を付けます。そのために、登場人物の行動や会話から性格を想像したり、地の文にも注目して読んだりするようにします。また、複数の叙述を基に登場人物の行動や気持ちを捉えることができるよう、場面全体を繰り返し読むようにします。

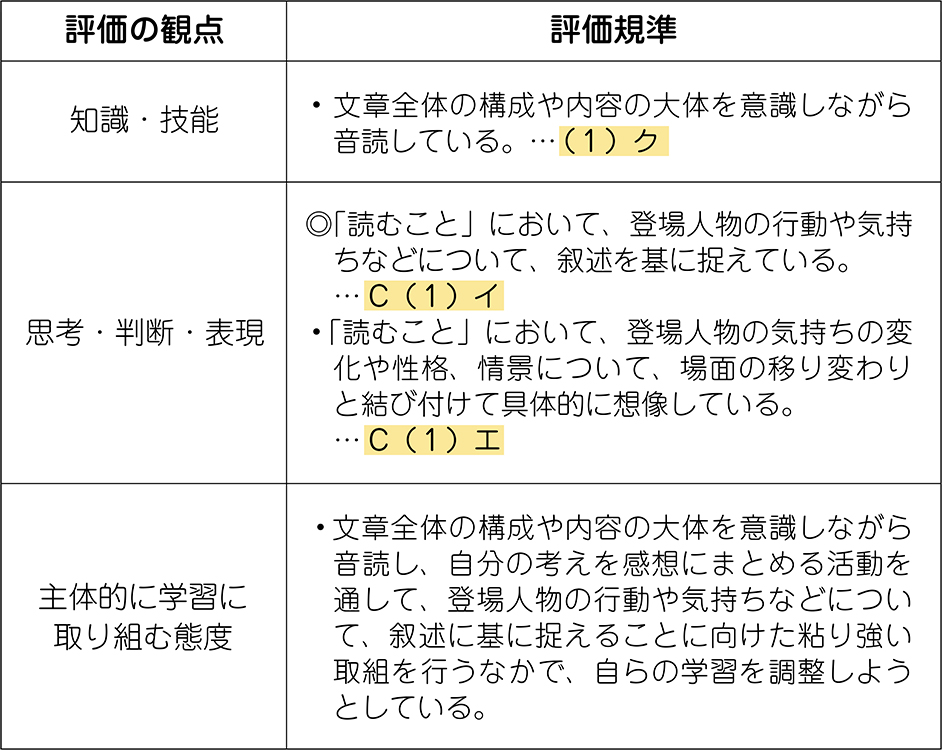

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

単元を構成するにあたっては、子供が目的意識をもって読むことができるよう、子供の主体性を引き出す言語活動を設定することが必要です。

そこで、本単元では「白いぼうし」を読み、子供たちが登場人物について不思議に思ったことを問いにし、叙述に書かれていることを根拠に話し合い、自分の考えを感想にまとめるという言語活動を設定します。

自分で考えた問いの答えについて考えることで、その根拠を叙述から読み、登場人物の気持ちを主体的に捉えることができるようにします。その際、物語全体を見通して、複数の叙述から行動や気持ちなどを見つけ出し、読むようにすることが大切です。お互いの考えを交流するにあたっては、考えの根拠となった叙述を示し、そこから考えたことを話し合うようにします。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 主体的な読み手にするための課題設定

単元の導入では、子供が「白いぼうし」に興味をもち、主体的に物語を読むことができるよう、自らの問いをつくるという活動を設定します。人物の行動に着目し、不思議だと思うことから「問い」をつくり、その答えを見つけるという活動は、子供たちの主体性を引き出すものです。与えられた課題に取り組むのではなく、自ら設定した課題に取り組むことが、積極的な読みの姿勢を生むことになります。子供たちの考えた「問い」を整理し、共通の「問い」にまとめることが必要です。

〈対話的な学び〉 目的を明確にした話合い

問いに対しての自分の考えを確かめたり、新たな考えに気付いたりするために、話合いの場を設定します。その場合、子供の実態に応じて、グループの設定を変えることが大切です。ペアやグループでの話合いを行う際、次のようなことに留意しましょう。

〇ペアでの話合い・・・自分の考えと、相手の考えを比べる場合に有効です。2人での話合いなので、必ず自分の考えを述べる必要があるため、子供たち全員に表現の場が設定されます。

〇グループでの話合い・・・3~4人で行うとよいでしょう。それぞれに役割を設けることで話合いに参加する意義と責任をもたせることができます。ペアでの話合いに比べ、複数の意見について考えることができます。

話合いは、それぞれの考えを共有したり、考えをまとめたりするために有効な活動です。

〈深い学び〉 考えを深める読みの視点の提示

問いに対しての考えをまとめるために、子供たちは、叙述のなかから考えの根拠を見つけながら読み進めていきます。その際、根拠を見つけるための読みの視点を示すことが必要です。根拠を見つけるためのヒントとなる視点を示すことで読みが広がり、考えを深めることができます。例えば、次のような視点が考えられます。

〇 複数の場面に登場する言葉

子供たちは、一つの場面から問いの根拠を読もうとしますが、複数の場面に根拠となる叙述があることに気付かせることが必要です。

例えば、登場人物である「女の子」に対しての問いについては、全部の場面に根拠となる言葉があることを示すことで、読みの視点を広げることができます。

〇 色やにおいを表す言葉

場面の情景を想像させるために、色やにおいを表す言葉に注目することで、物語の世界を現実のものとして捉えることができるようになります。子供たちが物語の世界に浸ることができるよう、具体的な言葉を取り上げましょう。

〇 様子を表す言葉

様子を表す言葉に着目することで、登場人物の行動や気持ちを想像することができます。一つ一つの行動の理由を想像していくことを通して、登場人物になりきって考えることができるようにしましょう。

〇 文章表現の特徴からの情景の想像

文章表現の特徴についても読むようにしましょう。文章表現の特徴を捉えて会話文から気持ちを想像したり、情景を想像したりすることで物語の世界をより現実的に読むことができるようになります。

子供たちが、さまざまな読み方で叙述を捉え、物語の世界を想像豊かに読み深めることができるようにしましょう。また、この物語はシリーズなので、ほかのお話も紹介し、読書への興味を広げていきましょう。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

(1)学習計画の作成と活用

子供たちが見通しをもって学習に取り組むことができるよう学習計画を作成する場合に活用します。子供たちと共に作成した学習計画は画面共有し、全員が同じように学習の見通しをもつことができるようにします。

また、学習を進めていくなかで、変更点や気付きを書き足したり、色分けをしたりして、全体の学習計画から自分の学習計画に変化させることができます。

このことは、主体的な学習となる一つの方法にもなります。

(2)考えの共有と記録を行うことによる深い読みへの手立て

本単元では、登場人物の行動や場面の移り変わりを読み、お互いの考えを共有し読みを深めて行くために活用します。

自分の考えをまとめたものをグループ活動で共有し、同じ考えや、新しい考えを見つけ出すために端末を活用します。その際、新しい考えが出された時は共有の考えとして記録していきます。

登場人物一人一人について読み合っていく過程の中で、前時の読みを振り返る必要がある場合には、端末の中に保存しておいたデータを共有することで、容易に振り返ることができます。

このように、複数で読み合ったり、記録を振り返ったりする際に、視覚的に端末画面を活用することで、読みを深める手立てにしていきます。

6. 単元の展開(7時間扱い)

単元名: 場面と場面をつなげて読み、登場人物について考えたことを話し合おう

【主な学習活動】

・第一次(1時、2時)

① 全体を読み、物語の構成(登場人物・場面の様子など)について捉える。

② 物語を読み、感じたことや考えたことから不思議に思ったことを疑問として取り上げ、それを解決するという目標を設定する。

< 端末活用(1)>

学習課題:「白いぼうし」の疑問を解決しよう

・第二次(3時、4時、5時)

③ 松井さんの行動に関しての疑問について考え、話し合う。

<端末活用(2)>

④ 女の子の行動に関しての問いについて考え、話し合う。

< 端末活用(2)>

⑤ 小さな声に関しての問いについて考え、話し合う。

< 端末活用(2)>

・第三次(6時、7時)

⑥「白いぼうし」について感想をまとめる。

⑦「白いぼうし」の学習について振り返る。

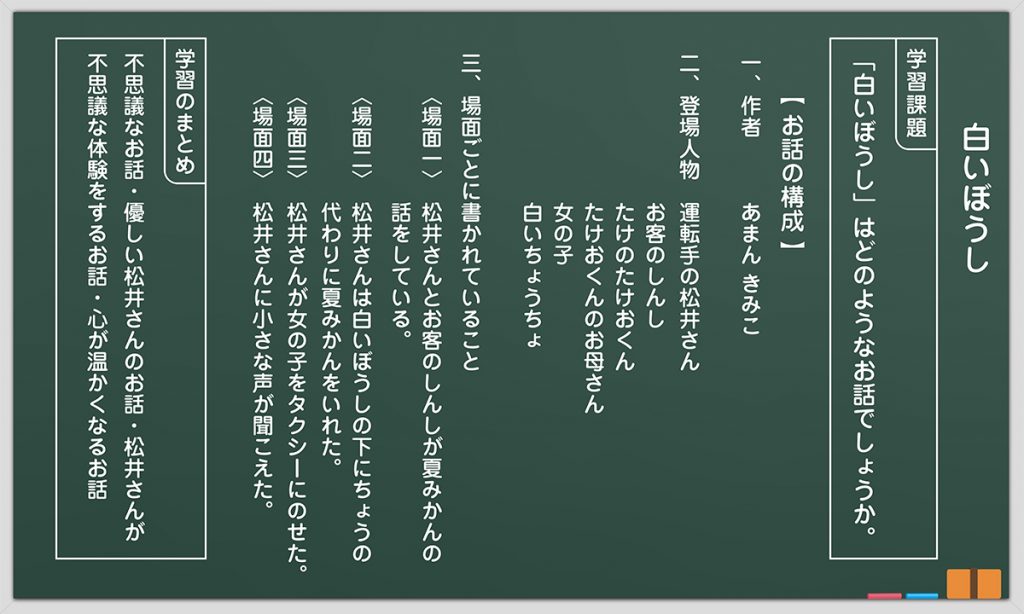

全時間の板書例、発問・児童の発言例

〇単元の導入では、子供が「白いぼうし」に興味をもつとともに、見通しをもって学習に取組むことができるようにすることが必要です。

まずは、子供たちに教材文を読む目的を明確にします。そのため、「白いぼうし」に隠れている不思議を解決ししていくことを子供たちとともに設定します。1時間目は子供たちが物語全体を読み、おおまかな内容(【お話の構成】)を捉えることができるようにします。登場人物、場面の内容等を読むことで物語全体を理解することができるようにします。

<教師の発問、児童の発言例>

~授業の導入場面~

「白いぼうし」という物語ですが、どのようなお話だと思いますか。

白いぼうしをかぶった子供たちが出てきそうです。

物語には動物がよく出てくるから、この物語も何か動物が登場しそうです。

前にこのお話が書かれている本を読んだことがあります。おもしろいお話でした。

では、どのような登場人物がでてくるのか、どのような場面なのかを考えながら、物語を読んでみましょう。前にこのお話を読んだことがある人は、どんなことが書かれていたのか、確かめながら読んでいきましょう。

~登場人物の確認~

登場人物は何人でしたか?

(※物語全体を振り返って考えるための発問)

5人だと思います。でも、最後に白いちょうちょも出てくるから6人かもしれません。

登場する回数が多いのは誰ですか?

(※主人公となる登場人物を考えるための発問)

松井さんです。

そうですね。では、松井さんは、場面ごとに何をしましたか。

場面が四つあるので、松井さんが何をしたのかをまとめてみましょう。

~学習のまとめ~

この物語はどんなお話でしたか?

一文でまとめるとどうなりますか?

不思議なお話です。

松井さんが不思議な体験をするお話です。

心が温かくなるお話だと思いました。

・

・

↓2024年度からの国語科新教材を使った授業アイデアも続々公開中です!

イラスト/横井智美