授業の構成は、教師にとって必要不可欠なマネジメント力【菊池省三流「コミュニケーション科」の授業 #14】

教師と子ども、子ども同士のコミュニケーション不足こそ今の学校の大問題! 菊池省三先生が、1年間の見通しを持って個の確立した集団、考え続ける人間を育てる「コミュニケーション科」の授業の具体案と学校管理職の役割を提示します。

第14回「コミュニケーション科」の授業は、<授業の構成は、教師にとって必要不可欠なマネジメント力>です。

目次

子どもの視点で、授業内容を掘り下げる

校内研修に呼ばれる機会が多々あります。アクティブ・ラーニングの視点から、「活発な話し合いを促す指導」「子どもが自ら考え深め合う指導」というテーマで研究教科と関連づける学校も多いのですが、研修内容の多くは相変わらず指導技術に偏っています。教案に沿って進められたかどうかだけに着目し、肝心の子どもの学びの姿をしっかり見ない。子どもの立場に立った視点で、授業内容を掘り下げることが少ないと感じています。

例えば、国語科の読み物教材などの指導では、全文を大きな模造紙に書き出し、教室の後ろに貼り出している学級を一時よく見かけました。登場人物の心情や物語の重要な箇所が赤線や二重線で引かれ、一見“学習した感”が感じられるのかもしれませんが、単なる掲示物になっているものも少なくありません。文章の内容を正確にとらえることばかりに目を向け、子どもがじっくり考える場面を設けることなく、正解を一方的に説明する授業をこなしてきた教師にとっては、話し合いも、早く正解を見出すための指導にすぎず、表面的な活動で終わっています。

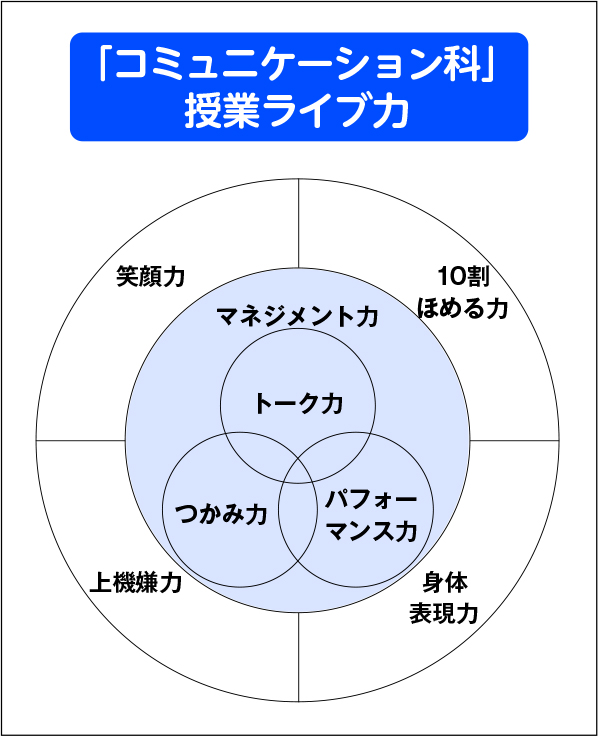

正解ありきで行う話し合い活動は、一部の “できる子” の発表の場となり、その他の子どもは単なるお客さん。これでは、お互いに自分の考えを出し合うことで新たな発見に気づき、話し合いのおもしろさを経験することはできません。子どもが学びたくなる授業の構成は、教師にとって必要不可欠なマネジメント力なのです。

一つひとつの発問がつながっていく授業を

話し合い活動を行うために最も大切なのは、子どもと担任、子ども同士、学び手に信頼関係が築けていることであると、この連載の中でも度々述べてきました。

一人ひとりを認め合う教室になっていなければ、子どもたちは「私が意見を言っても大丈夫かなあ」「間違った答えを言ったら、叱られ(笑われ)そうだ」「みんなと違う意見を発表したら、浮いてしまうかも」と不安な気持ちを抱き、「どうせ言っても……」「自信がないから……」と口を閉ざしてしまいます。

教師は、安易に「自分の意見を言いましょう」「今の意見に対して、どう思いますか?」と発問しますが、実はとてもハードルが高く、大人でもそんなにたやすく飛び越えられるものではありません。

教師向けに模擬授業を行う機会が度々ありますが、意見が分かれそうな発問をすると、ほとんどの参加者が不安そうな表情になります。「自分は教師なのに間違えたらみっともない」「あまりよく知らない人の前で発表するのは恥ずかしい」「大多数の意見に合わせた方がいいかな」と、ためらったり考え込んだりする姿を見るたびに、「こんな難しいことを、あなたたちは日々子どもたちに発しているんですよ」と思わずにはいられません。

毎日毎時間、子どもたちは“静かにきちんと”授業を受けています。それが “つまらない” 授業だったとしても、多くの子どもたちは素直に座って聴いています。その姿を当たり前と受け止め、忙しさを理由に十分な授業研究もせず、日々子どもたちに指導している教師も少なくありません。うるさいのも落ち着かないのも、活発な意見が出ないのも、理解できないのも、すべては子どもたちのせい。「あの子がいるから」「今年の学級は“外れ”かも」と子どもに責任転嫁するのは、自らの職務を放棄しているのに等しいのではないでしょうか。なぜ落ち着かないのか、なぜ活発な意見が出ないのか……指導方法を見直す第一歩として、まずは教師が子ども側に立って、授業を振り返ってみましょう。

授業で最も大切なのは、どの子も主体的に学ぶことです。そのためには安心感が必要です。

それでは、どうすれば安心感を持つことができるようになるのか。日常的な学級づくりを土台として、そこで築いた関係性を授業でも十分発揮できるように授業を組み立てていくことが必要になります。

話し合いは、その核になる活動です。一つの正解を求めるという単純なものではなく、意見が分かれ、対立構造が生み出せる題材を選ぶことが必要です。これまでの経験や見る角度によって異なる意見がいくつも出てくる。友達の意見を聞きながら、「そういう見方もあるんだ」「私は賛成の立場だったけれど、Aさんの意見を聞いて反対に変えたい」「みんなの意見を聞きながら、新たな意見を思いついた」と、頭の中で汗をかき続けられる題材を心がけましょう。題材を選んだら、発問内容、順番を考え、最後に、子どもが納得する答えを自ら見つけていくような授業を構成していきます。一つひとつの発問はばらばらのパーツではなく、最後に一つのパッチワークとしてつながる。このような展開をイメージし、マネジメントしていくことが大切です。