小1生活「あきの おもちゃを つくろう」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小1生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「あきの おもちゃを つくろう」の単元を扱います。

執筆/静岡県公立小学校教諭・ 栗城有里

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

元静岡県公立小学校校長・石田美紀子

静岡県公立小学校校長・伊藤あゆり

目次

年間指導計画

| 4月 | どきどき わくわく 1ねんせい(スタートカリキュラム) |

| 5月 | がっこう だいすき |

| 6月 | きれいに さいてね |

| 7月 | なつが やってきた |

| 8月 | いきものと なかよし |

| 9月 | あきを さがぞう |

| 10月 | あきの おもちゃを つくろう |

| 11月 | あきまつりを しよう |

| 12月 | じぶんで できるよ |

| 1月 | ふゆを たのしもう |

| 2月 | あたらしい 1ねんせいに がっこうの ことを つたえよう |

| 3月 | もうすぐ 2年生 |

単元目標

身近な自然を利用して遊ぶ活動を通して、様々な自然を試しながら材料を選び、自分のおもちゃを作ることができ、季節を感じる自然を生かした遊びの面白さや自然の不思議さに気付き、みんなと楽しんで遊びを創り出すことができるようにする。

集めた秋の宝物を使って何をしようかな?

秋のおもちゃを作りたいな

どんぐりでこまを作ったことがあるよ

松ぼっくりでけん玉を作ってみたいな

学習の流れ(全7時間)

単元に入る前のポイント

自然物や身近にある物は、ボックスなどを使って、種類ごとに分類して保管しておきましょう。

事前に学年だよりなどで保護者に呼びかけ、楊枝、ひも、紙コップ、テープ、接着剤などを用意してもらうようにしましょう。

学校図書館司書に協力をしてもらい、秋の自然物で作れるおもちゃについて書かれている本などを借り、教室内に常設しておくとよいでしょう。

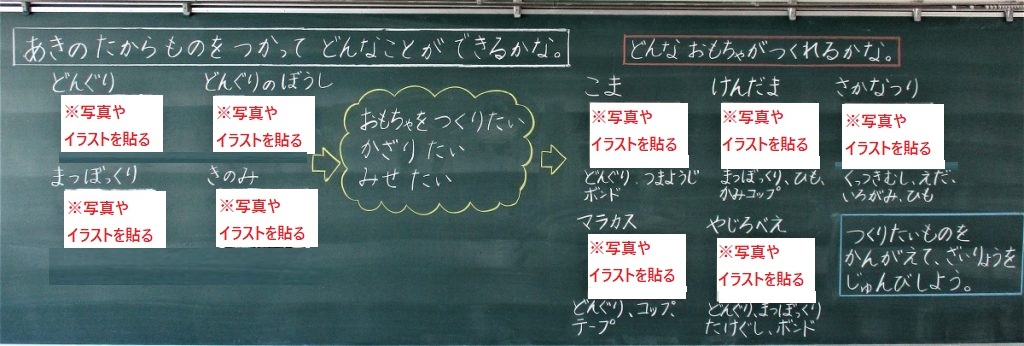

【小単元1】あきの たからもので どんな おもちゃが つくれるかな[1時]

学級で集めてきたものをどうするかを考えます。「おもちゃを作りたい」という子供の発言をきっかけに、「楽しく遊べるおもちゃを作ろう」とめあてを明確にするとよいでしょう。子供は今までの経験から、わくわくした気持ちや作った物や作りたい物を得意げに話します。こうした子供の発言に教師が共感することで、作りたい意欲が高まります。

どんなおもちゃが作れそうかな

こまがいいな。こども園で作ったことがあるよ

どんな材料が必要かな

ドングリと楊枝と接着剤だよ

秋の宝物で作れるものについて書かれた本を教室に常設し、いつでも手に取って読めるようにしておきましょう。子供が作りたいおもちゃのイメージが明確になり、必要な材料を用意できるようになります。また、1年生が作れそうなおもちゃの写真をいくつか提示します。そうすることで、子供が作りたいおもちゃを選んで決めることもできます。

設計図を書きたい子供もいることを想定して、作りたいおもちゃの絵と材料を記入できるようなワークシートがあるとよいでしょう。

評価規準

思考・判断・表現:様々な自然を比べたり、試したりしながら、おもちゃ作りの材料を選んでいる。

【小単元2】あきの たからものを つかって おもちゃを つくろう[2時~4時]

子供が集めた秋の宝物と準備した材料を使って、おもちゃを作ります。まずは、1人で作っていくことから始めることで、「自分が選んだ自然や材料との対話」が始まります。

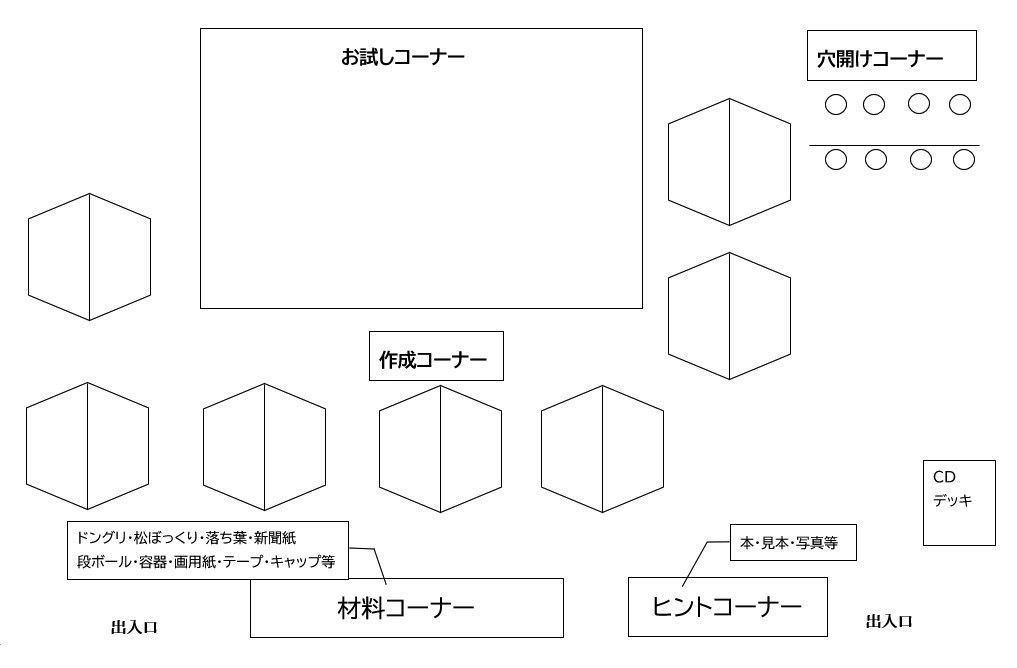

保護者にも協力してもらい、事前に様々な材料を集めて、教室の一角に材料コーナーを設けておきます。

作る→試す→見通す→作るを自分のペースで繰り返すことで、ドングリごまの回り方や速さ、やじろべえに使うドングリの穴を開ける向き、(紙コップやドングリなどで作った)マラカスの音の違いなどの気付いたことを基にして、作ったり試したりして遊びます。

ドングリごまの回り方が違うよ

どうしてだろう?

ドングリの大きさが違うからかな

次はもう少し大きいドングリで試してみようかな

ドングリの穴を開けるにはきりとドングリを支える台が必要です(下の写真参照)。きりを使用する時は安全な場所を確保し、安全に使うことをしっかりと指導してから、子供が使うようにします。状況によっては、用務員さんなどの協力をお願いしておきます。写真や絵などを使って手順を示しておくのもよいでしょう。

評価規準

知識・技能:季節の自然を生かした遊びの面白さや自然の不思議さに気付いている。

思考・判断・表現:様々な自然や材料を比べたり、試したり、見通したりしながら、おもちゃを作っている。

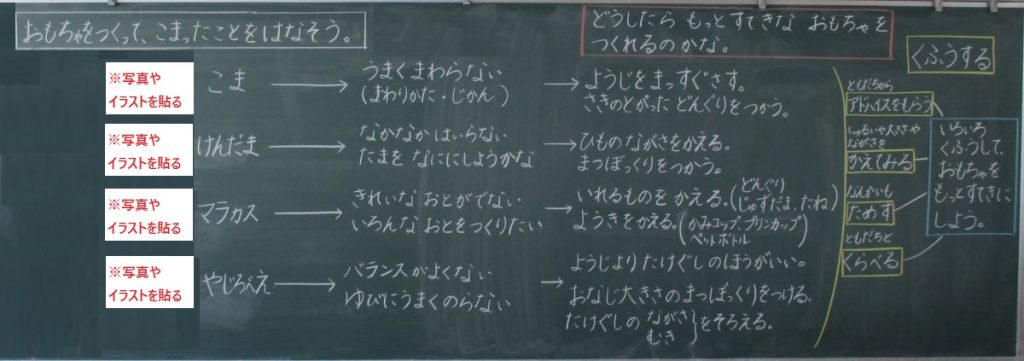

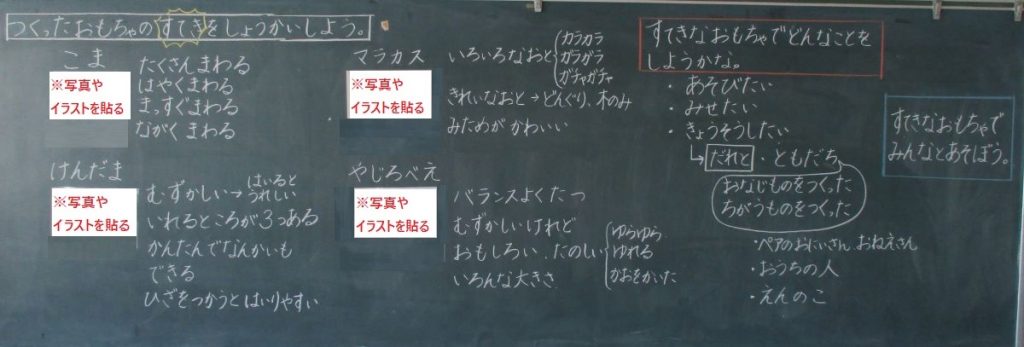

【小単元3】ともだちと そうだんしながら つくろう・あそぼう[5時~7時]

おもちゃ作りでうまくいかないところやどうしたらよいのかと困っている状況が生まれます。同じおもちゃを作っている者同士でグループを作って、相談しながら 作る→遊ぶ→相談する→見通すを繰り返して、おもちゃ作りができるようにしましょう。

また、本単元の終末では、自分たちが工夫したり試したりしてみて気付いた、おもちゃのすてきなところを紹介し合う時間をもつとよいでしょう。「すてきなおもちゃがいっぱいできた。もっと多くの人にも楽しんでほしいな」という思いを高め、次単元『あきまつりを しよう』へと思いをつないでいきましょう。

やじろべえがうまく立たないな

〇〇さんがうまくできていたから、教えてもらおう

楊枝より竹串の方がいいよ。それから、同じ大きさの松ぼっくりだとバランスがとれるよ

これならうまくできそうだな

材料コーナー・相談コーナー・作成コーナー・お試しコーナーなどを設けた環境づくりをすることで(下図参照)、協働的な活動となったり、安全への意識を高める活動となったりします。

評価規準

知識・技能:季節の自然を生かした遊びの面白さや自然の不思議さに気付いている。

主体的に学習に取り組む態度:自分で遊びを創り出す面白さを実感し、これからも遊びを創り出そうとしている。

1人1台端末を活用した指導アイデア

授業の振り返りの場面で、作ったおもちゃを教材提示装置などを使い、他のグループがどんなおもちゃを作っているのかをみんなで共有することができるようにします。おもちゃを作ったり遊んだりした達成感や成就感などを共有することは、手応えとなり、より一層安定的で持続的な活動となります。

また、おもちゃを作ったり遊んだりしている様子を動画で記録、蓄積しておくことで、子供一人一人が1人1台端末を使って、自分のペースで繰り返し何度も視聴することができるようにします。そうすることで、自分と自然、おもちゃ、友達との関わりについて振り返ることができます。

評価のポイント

座席表やチェックシートに記録し蓄積する

子供一人一人の活動や振り返りカードから見取ったことを、座席表やチェックシートなどに記録し蓄積しましょう。さらに、授業時間外の子供の姿にも目を向けましょう。

作ったり遊んだりしている時間には、教師は各グループを回って子供の活動の進み具合を把握したり、共感的に受け止めたりします。授業後、子供一人一人の姿を思い起こし、座席表やチェックシートなどに記録し蓄積します。子供一人一人の変容を把握することで、子供理解が一層進みます。

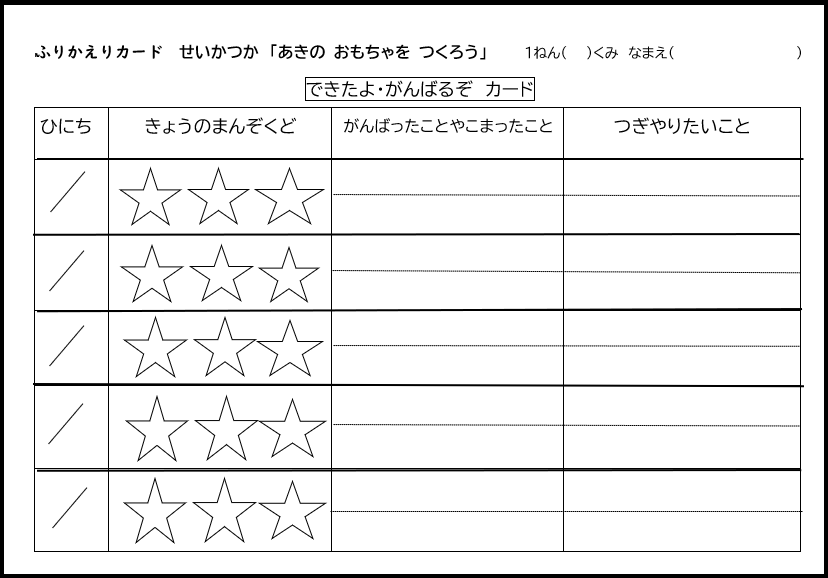

振り返りカードを使って、毎時間の振り返りをさせると、子供が感じたり考えたりしていることや、悩みやつまずきを把握することができます。

こうした学習評価は、子供一人一人の資質・能力を確かに育成することや、次の授業における教師の声掛けや授業展開の工夫につながります。

参考資料/

・『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 生活編』(文部科学省/東洋館出版社)

・『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 生活』(国立教育政策研究所 教育課程研究センター/東洋館出版社)

・『あたらしいせいかつ上 教師用指導書 朱書編・授業展開編』(東京書籍)

イラスト/高橋正輝