第57回 2021年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品④(学校づくり部門)彦田泰輔さん(愛知県尾張旭市立旭中学校)

生徒自身の課題認識から、コロナ禍での意識と行動のあり方を考える感染症予防教育

愛知県尾張旭市立旭中学校 彦田泰輔

「総合的な学習の時間」を中心にした感染症予防教育

生徒自身の課題認識から、コロナ禍での意識と行動のあり方を考える

2021年2〜3月に「総合的な学習の時間」を中心に実施した感染症予防教育を通じて、生徒自身が日常生活を振り返り、それぞれの課題認識から感染症予防策を考え、実行し、その過程を自己評価させた。また、同時期に、8教科以上で教科横断的なカリキュラムを組み、感染症を題材にした授業を行い、生徒が感染症予防について、多角的に考えを深めることができることをねらいとしていった。

生徒に、内発的動機に基づく感染症予防行動をさせたい

本中学校の2年生は、2021年2月から約1か月間かけて、感染症予防教育に取り組んだ。それは、学年主任でもある筆者が抱いた課題意識がきっかけだった。

生徒は、感染症予防について理解し、対策も行っているが、普段の授業ではその場の雰囲気や盛り上がりを優先してしまい、対策をおろそかにしてしまう場面も見られた。教員が、「手洗いをしよう」「3密をさけよう」と注意するだけではなく、生徒の自主性に働きかける必要があると考えた。

日本では、国民の自発的・自律的な行動によって新型コロナウイルスの感染拡大を抑えている状況である。今後、ゲームチェンジャー的なものが登場したとしても、感染症予防の知識や意識は重要になると考えた。そこで、学年団の先生方に相談しながら、生涯持続する感染症予防に対する意識を育むことを目的とした授業計画を作成。「総合的な学習の時間」の3時間と、特別活動の1時間をかけて感染症予防教育を実施することにした。

学年集団をONE TEAMに

学年の先生方には「子どもを鍛えて伸ばす」指導や、学習趣意を伝え、「何のためにこれをやるのか?」という価値づけを行ってほしいと伝えている。また、担任一人ひとりが個性や持ち味を生かし、目の前の子どもの成長を実感することで、この忙しい仕事を「やりがいのある楽しい仕事」に変えていきたい。温かい学年団にも守られている安心感のもと、失敗を受容し、そこのことすら笑って話せる雰囲気をつくっていきたい、と考え学年経営をしている。

しかしながら、教育現場は多忙を極めていく一方で、そういう雰囲気がつくりづらくなってきていることを危惧していた。コーヒーでも飲みながら雑談する余裕がある「職員室」の中で、専門職としての高度な知識・技能等の教師力のDNAの連鎖を行う。かつてどこの「職員室」にもあった、そういった営みを意図的・計画的に行うことが必要だと考えて、学年の先生方に以下のように提案した。

先生方それぞれの持ち味を生かしていただき、学年団で共通の目標のもと、みんなで授業を創ることでOne Teamになれるのではないか? と考えました。「授業づくりを通して学年の連帯をはかる」これこそが副次的な効果となれば幸いです。どうかお力をお貸しいただけないでしょうか? この学年の総決算としたい! と考えています。

感染症予防教育6つの目標 多角的に資質能力を育成

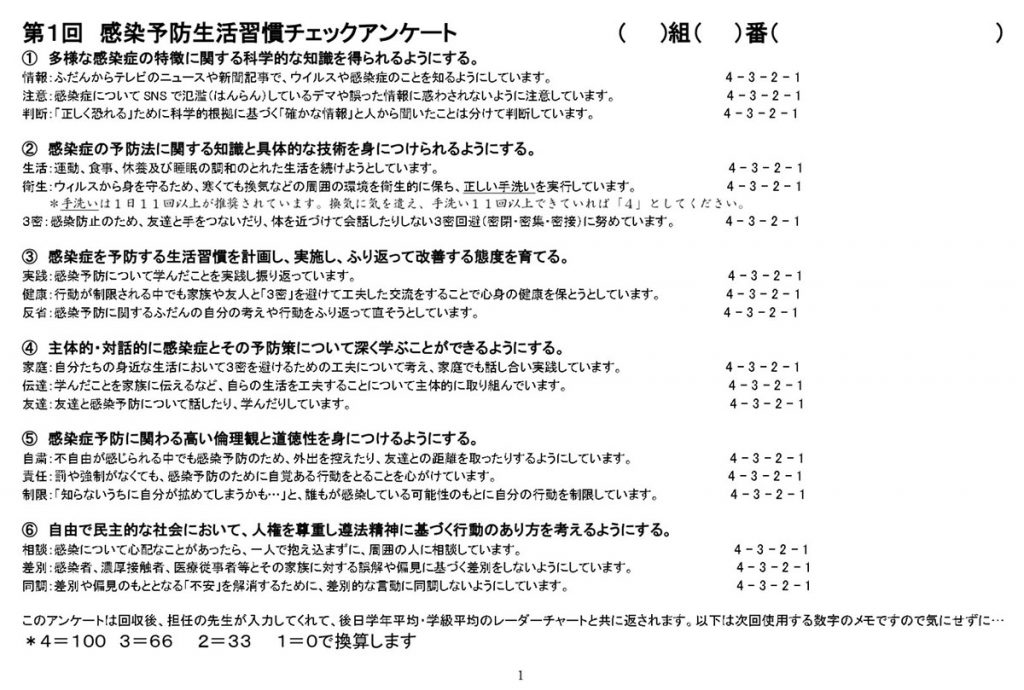

今回の感染症予防教育の目標として、以下の6つを設定した。生徒が感染症予防について、多角的に考えを深めることができることをねらいとした。

①多様な感染症の特徴に関する科学的な知識を得られるようにする。

②感染症の予防法に関する知識と具体的な技術を身につけられるようにする。

③感染症を予防する生活習慣を計画し、実施し、ふり返って改善する態度を育てる。

④主体的・対話的に感染症とその予防策について深く学ぶことができるようにする。

⑤感染症予防に関わる高い倫理観と道徳性を身につけるようにする。

⑥自由で民主的な社会において、人権を尊重し遵法精神に基づく行動のあり方を考えるようにする。

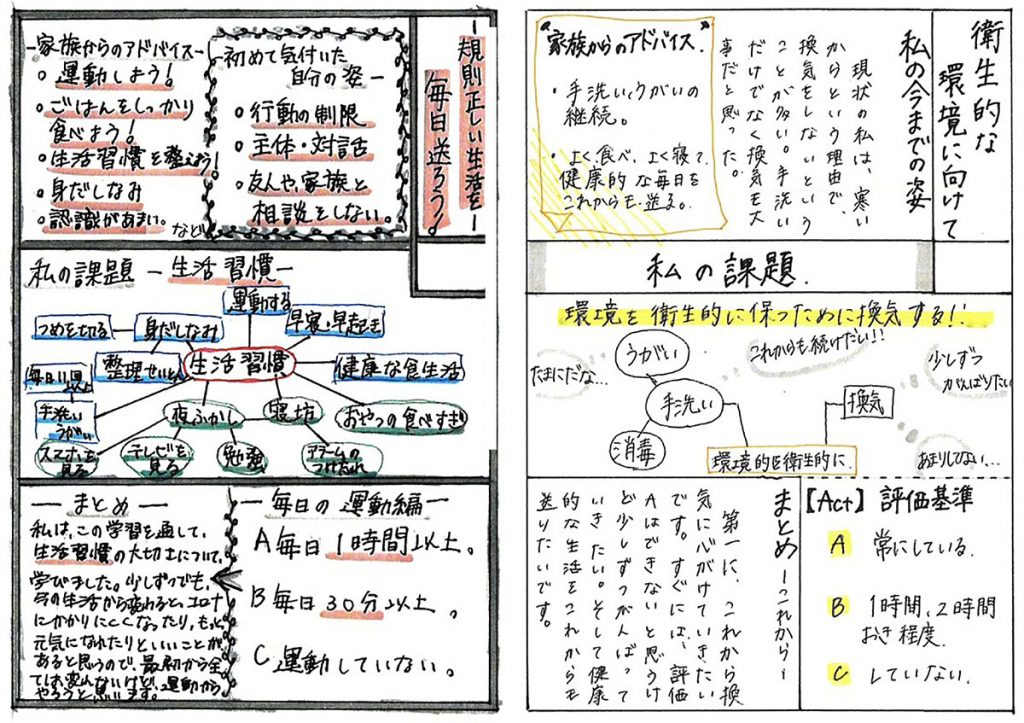

OODA(ウーダ)ループで考えたことを「はがき新聞」で可視化

総合的な学習における感染症予防教育の名称は、「感染症から身を守る私たちの衛生プロジェクト」とした。学習目標は、「小学生が感染症予防を学べるようなトランプを作成して、学区の小学校にプレゼントする」こととした。目標達成に向けて、生徒は、自身の日常生活から課題を見いだし、自分や周りの人を感染症から守る方法を考えた。そして、その過程で感染症予防の知識や衛生習慣について学び、最後に自身の活動を「はがき新聞」(図1)にまとめることとした。

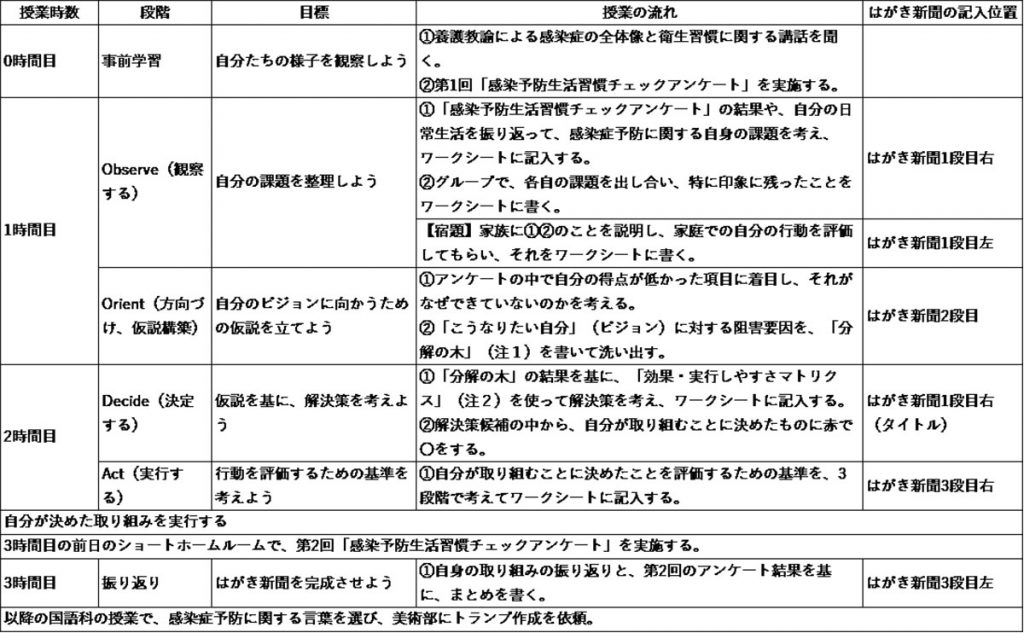

授業は、図2の手順で進めた。

注1 問題の原因を分解し、課題を具体化するための思考ツール。

注2 アイデアを効率よく選ぶためのフレームワークで、「効果」「実行しやすさ」の2軸で4象限に区切ったマトリクスを使う。(ペイオフマトリクス)

今回の授業で取り入れたのが、OODAループというものだ。Observe(観察)、Orient(方向づけ、仮説構築)、Decide(意思決定)、Act(行動)の頭文字を取ったビジネスメソッドで、先が読めない状況で意思決定を行うための手段としてアメリカで生まれたものである。授業は、OODAループを活用し、感染症予防に対して、生徒が自身の行動を振り返って課題を見いだし、情報を収集。そして、情報を整理・分析しながら問題解決のための仮説を立てて、解決策を立案・実行し、その過程を表現するという展開にした。

第一段階は「自分の課題を整理する」。ワークシートで、自分が課題だと思うこととその理由、アンケートを通じて気付いたことなどを書き、グループで話し合う。家族の声を聞くことを宿題とした。第二段階は「分かっているけどできないのはなぜか」。阻害する要因を自分の意識、知識、環境、やる気などに分解して考えさせた。その流れに沿って第三段階では、解決策の候補を挙げ、その効果、実行しやすさを図表化して、自分が取り組むことを丸で囲む。そして第四段階で、課題設定力、課題解決力、情報活用力、対話力、思考力の五部門について、自己評価表に点数を付ける。最後に一~四段階を整理して一枚のはがき新聞にまとめという流れである。

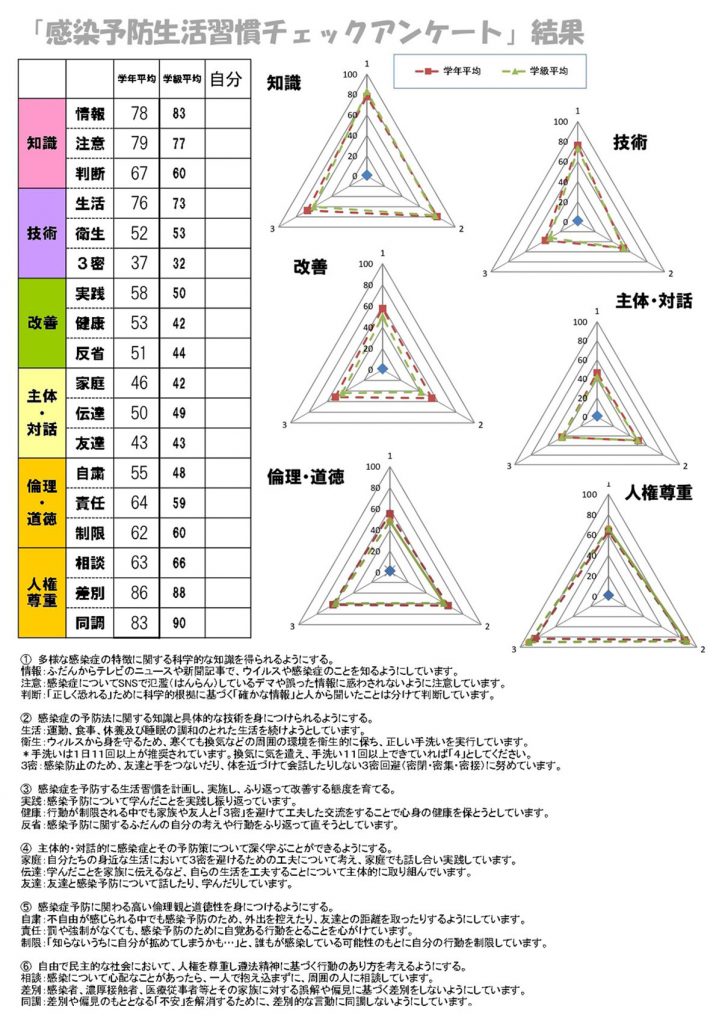

6つの目標を実現するための「感染予防生活習慣チェックアンケート」

生徒が自身の日常生活を振り返るために、「感染予防生活習慣チェックアンケート」(図3)というものを作成した。これは、6つの目標にひも付ける形で6領域×3項目で18の質問項目からなるものである。作成に当たっては、文科省の「新型コロナウイルス感染症の予防に関わる指導資料 新型コロナウイルス感染症の予防~子供たちが正しく理解し、実践できることを目指して~」を参考にし、感染症の情報収集、衛生習慣など、全18項目について4件法で回答し、その結果を数値化して、学年平均やクラス平均を算出した。

生徒はニュースなどから感染症予防についての情報は得ていたが、これまできちんとした学習の機会があったわけではなかったため、アンケート項目が、感染症予防の具体的な行動指標にもなるのでは、と考えた。

レーダーチャートで表された学年平均・クラス平均と、自身の点数とを比較しながら感染症予防に関する生活習慣の状況を分析させた(図4)。その結果をグループで確認し合い、自身の日常生活に結びつけて課題を見いだしていった。そして、課題の原因を探り、それを克服するために何をすればよいのか仮説を立て、その中から1つを選んで行動に移すことにした。2週間後、再び「感染予防生活習慣チェックアンケート」を実施し、自身の変化をチェック。その結果も含め、学習したことを「はがき新聞」にまとめさせた。

本校では、普段の教科学習や特別活動の中で、活動内容を「はがき新聞」にまとめている。今回は、OODAループの4段階を「はがき新聞」にまとめることで、生徒一人ひとりが学習の成果を可視化できた。

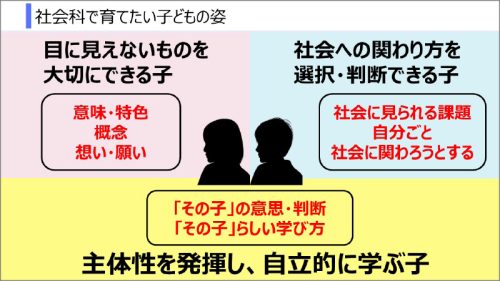

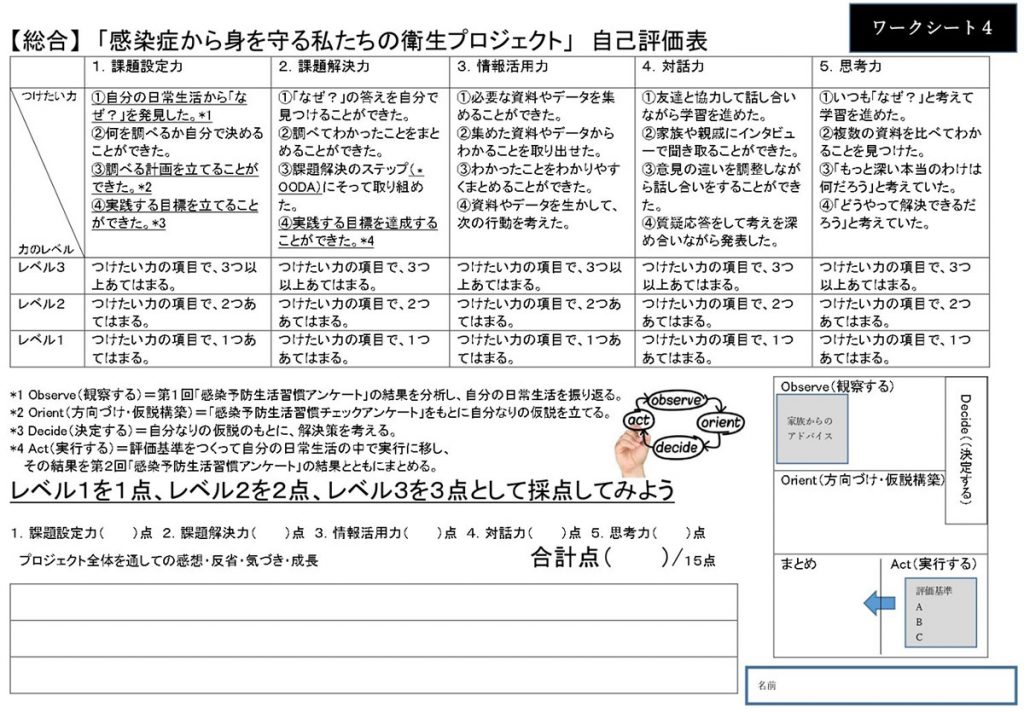

最初に目標を提示して学習の見通しを持たせ、最後に達成度を自己評価

本プロジェクトで生徒が学んだことを可視化できるようにしたのが、自己評価表である。振り返りの授業において、本校の「総合的な学習の時間」で育成を目指す資質・能力として掲げている「課題設定力」「課題解決力」「情報活用力」「対話力」「思考力」の到達度を、それぞれ3段階で自己評価させた(図5)。

自己評価表で目標を意識することにより、見通しを持って学習に取り組むことを期待した。感染症の全体像などを説明した最初の授業の時に、本プロジェクトの手順を示したワークシートとともに、本評価表を生徒に渡した。

さらに、自己評価表には、授業を行う各クラスの担任が、教育目標として掲げた資質・能力を生徒に育成するための指導の工夫も考えられるようにする意図もあった。ここが、学年主任として学年団を束ね、共通の目標に向かって、同じ認識をもつ、正に「Same Page」を思い描き「One Team」を目指す手立てとした部分でもあった。

自己評価表の生徒のコメントからは、感染症予防だけでなく、「課題設定力」「課題解決力」「情報活用力」などの向上を目指して行動しようとする一面も見られた。

「レベル3に到達することを意識して行動できた。これからも継続したい」

「いろいろな人の声を聞く活動を通じて、自分は情報活用能力が不足していると気づいた。その課題を克服したい」

「他者とかかわり合いながら、自分で課題を見つけて、その達成に向けて努力する過程がよく分かった」

多角的に考えを深められるよう、教科学習でも同じテーマを取り上げる

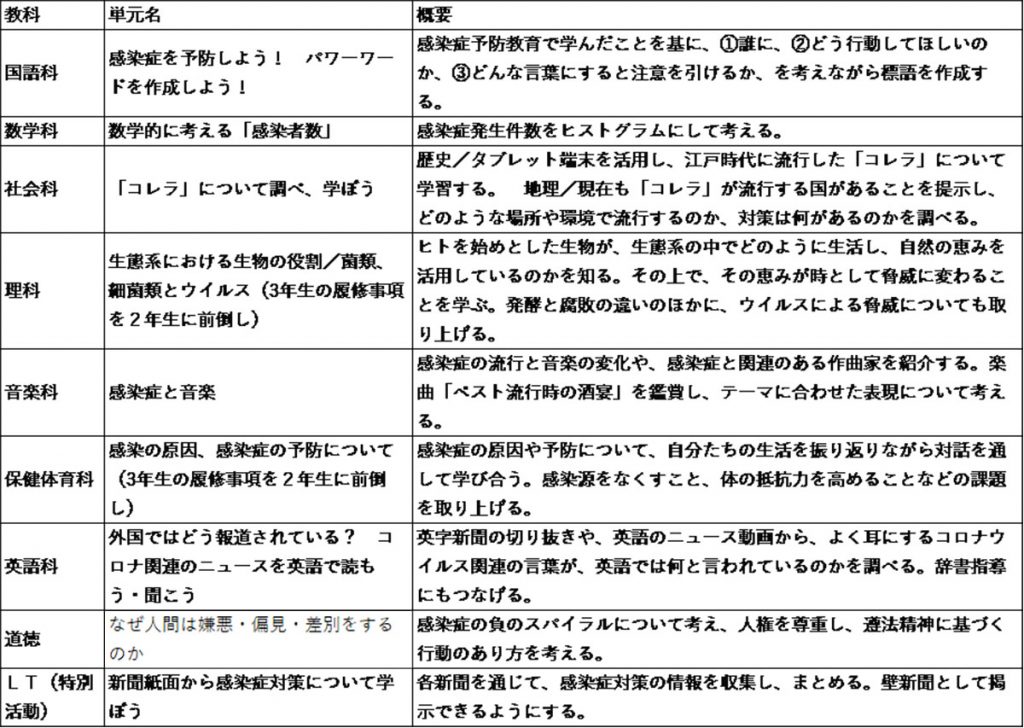

同時期に、8つ以上の教科で感染症予防に関する題材を取り上げたことも、今回の感染症予防教育の大きな特徴である(図6)。

「総合的な学習の時間」、特別活動、教科学習と、教科横断的に感染症予防について学べるようにすることで、生徒が様々な角度から感染症予防を捉え、考えを深めていくことを期待した。このことにより、学年共通の目標の下で、教員それぞれが専門性を発揮して授業づくりに取り組めた。

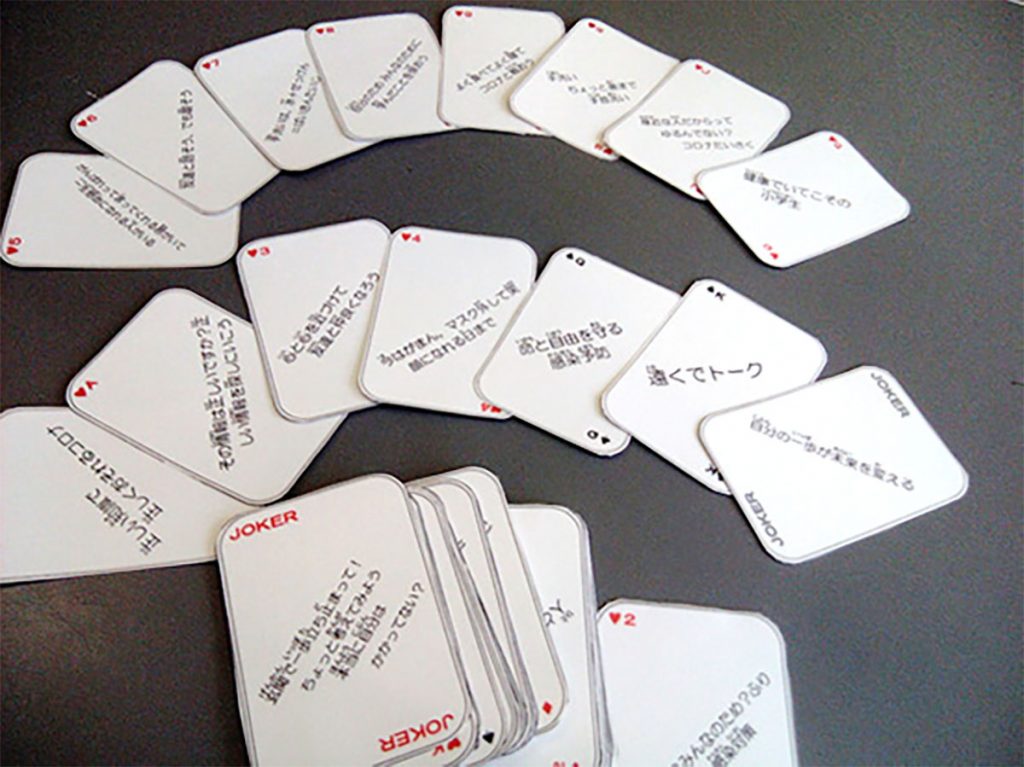

国語科の授業では、「はがき新聞」を基に感染症の「パワーワード」を考案。「全集中で話し合おう!大事な大事な友達が感染しないために」「友だちとの間をドッジボール2個分空けよう!」など、挙げられた言葉を書いたオリジナルトランプ(図7)を作成して、校区の4つの小学校に6セットずつ贈った。相手意識をもたせることで、生徒は感染症という難しい問題を簡単で伝わりやすい言葉で考えることにもつながった。

英語の授業では、英語で書かれた新型コロナの記事を読むところから始まり、この実践期間終了後も、春休みに新型コロナに関する英単語を調べることを宿題とし、3年生になってから、感染症予防の意見文を書くというところまで行った。意見文のテーマには、2年生時に学んだ内容(道徳での「嫌悪・偏見・差別」や、「感染症予防生活習慣チェックアンケート」結果から問題点を読み取る)から出題され、クロスカリキュラムの要素を含んだ授業展開となった。

感染症予防教育を通じて、これからの生き方を考える

生徒は、1か月間で様々な学びを得た。生徒が作成した「はがき新聞」には、「寒いからという理由で換気ができていない」「友だちから言われると手をつなぐことを断れない」などと書かれており、自分の行動を客観的に観察している様子がうかがえた。そして、「自分から『手をつながないように気をつけよう』と言う」「換気を2時間おきにする」といった具体的な行動が挙げられていた。

2回の「感染症予防生活習慣チェックアンケート」の比較より

実施前との意識の違いを二度のアンケートで比較(図8)したところ18項目中17項目で自己評価の点数が上昇した。特に、「衛生:寒くても換気などの周囲の環境を衛生的に保ち、正しい手洗いを実施しています」「3密:友達と手をつないだり、体を近づけて会話したりしないなどの三密回避に努めている」「友達:友達と感染予防について話したり、学んだりしています」の項目で点数が大きく上がった。一方、「運動、食事、休養、睡眠の調和の取れた生活」などは変わらなかった。多くの生徒が、感染症予防の具体的な行動指標となるアンケート項目を、OODAループを活用する中で実現できたと考える。今後は家庭への働きかけをさらに強化していきたい。

ある若手教員の振り返りより

OODAループ、マトリクス、はがき新聞、アンケートなど多くの手法を用い多角的に自己をみつめ今後に生かそうとするこの感染症予防教育。指導者としても多くのスキルを身に付ける必要があり、かなりの努力を必要とした。さらに、新しい題材を学年職員でよりよく指導するために考えることもでき、お互いに高め合う機会が生まれた。できあがった生徒の作品や感想・反省などから生徒自身がより深く多面的に物事を捉え考えられるようになり成果として感じられた。

今回構想した単元を実際の授業で指導していくには、少経験者の先生が一人で進めていくには難しい面もあった。それだけに職員室で多くの会話が自然発生的に生まれた。担任4年目の先生が2年目の先生の相談に乗ってあげている場面や、同じ教科同士の先生が、専門性を活かし、異なるアプローチで感染症予防の授業づくりの相談を行っている場面も生まれた。

取り組みの成果と今後について

「感染症予防というテーマを通じて、『分かっているのにできないのはなぜか』『公共と個人はどういった関係なのか』『責任を果たすとはどういうことか』といったことを考えることは、生き方教育にもつながったのではないかと考える。OODAループの手法も、今後、様々な問題解決に活用できることを期待している。

3年生に進級後の1学期も、9月に行われる修学旅行の安心・安全な実施のため「大型連休をどう過ごすか」という課題を立て、ここで紹介したOODAループを再び回した。しかし、急激な感染爆発のため残念ながら予定していた9月の修学旅行はまた延期となってしまった。今は急遽2学期の総合的な学習の時間のカリキュラムを編成し直し、感染症予防教育の単元を構想している最中である。「社会の変化が激しく先が見えない時代がやってくる。」生徒によく話していたことが、皮肉にも実感を伴った理解となってしまっている。感染症予防教育を通じて学んだことを生徒が自覚し、自身の生活に生かせるような声かけを、卒業まで続けていきたいと考えている。

参考文献

感染症予防教育研究所HP (最終閲覧日:2021年8月26日)

https://epid2020.com/

理想教育財団HP (最終閲覧日:2021年8月26日)

https://www.riso-ef.or.jp/

田中博之『「主体的・対話的で深い学び」学習評価の手引き 学ぶ意欲がぐんぐん伸びる評価の仕掛け』教育開発研究所 2020, 154p

文部科学省『新型コロナウイルス感染症の予防~子供たちが正しく理解し、実践できることを目指して~』 2020年4月

・

受賞の言葉

愛知県尾張旭市立旭中学校 彦田泰輔

この度は栄誉ある賞に選出いただき誠にありがとうございます。本実践記録は尾張旭市立旭中学校2020年度第2学年の学年団がONE TEAMとなって築いた「授業づくりを通して学年の連帯をはかった」証でもあります。今も変わらず同じチームとして引き続き第3学年でお力を貸していただいている先生方もみえますが、転勤や校内人事の関係で多くの先生方が入れ替わることとなっていたため、それまでの2年間の総決算という意味合いもありました。特に2年間副主任としてお支えいただいた柳本先生、やりたいことを自由にやらせていただき、ご迷惑をおかけばかりしていた松本前校長先生に感謝申し上げます。3年生に進級後も、引き続きこの「感染症予防教育」に取り組んで参りました。修学旅行延期で、再度カリキュラム編成を迫られましたが、柔軟な対応をお認めいただき、今年度の実践をここまで進めていけるようにご支援いただいた現校長の浅野先生はじめ、旭中学校の全職員にも感謝申し上げます。

「教育により日本をよくしたい!」東日本大震災以来、私の心に芽生えた志は、「自分の殻を破り、苦手なことに挑戦し、新しい自分を創ることから新しい教育を創る」という座右の銘を与えて下さった早稲田大学田中博之教授のご指導がもとになっております。今後も「趣味・生きがい=教育研究」で楽しみながらでやって参ります。