コロナ禍での学校経営─振り返りと2021年度のための改善のポイント

2021年度はコロナ禍で迎える新年度となります。この危機的状況を乗り越えるために、今どんなことが求められるのでしょうか。コロナ禍での学校経営に必要な考え方や、新年度に向けて各学校で取り組むべきことなどについて、上越教育大学教職大学院の赤坂真二教授に伺いました。

赤坂真二(あかさか・しんじ) 上越教育大学教職大学院教授。19年間の小学校での学級担任を経て、2008年4月より現所属。現職教員や大学院生の指導を行う一方で、学校や自治体の教育改善のアドバイザーとして活動中。日本学級経営学会共同代表理事。『最高の学級づくり パーフェクトガイド』(明治図書出版)など著書多数。

目次

成功実践例を出し合い、できたことをまとめる

現在は、1週間先ですらどう変わるかわからないという状況で、年度末に振り返って新年度にやろうと決めたことが実践できる保証はありません。各学校で頭を悩ませ、試行錯誤していることと思います。それでも、基本的に学校には、前年度と同じように進めていくというベクトルがあるはずです。まずはそこを守ろうとする場合が多数派かと思われます。

コロナ禍でも上手に学校経営ができている学校は、今年度の取り組みをいかに継続していくかというところに重点を置いているように感じます。現場から話を聞いても、コロナ禍だからどうするかということよりも、コロナ禍でもうまくやってこられたことをいかに継続していくかという視点で戦略を練っているようです。

取り組みが継続される前提でいうと、今年度を振り返るうえでまず重要になるのは、成功実践例を皆で出し合う時間を設けることです。何が効果的だったか、何が子どもにとってよかったか、どうやって授業がうまくできたか、クラスがまとまったか、ソーシャルディスタンスなどの感染予防対策を徹底しながら子ども同士の関係性をつくることに成功したか、などを出し合います。

外部から講師を呼んで研修をすることも大事ですが、3学期に重点を置くべきところはそこではないと思います。自分たちが取り組んできた中でよかったことを出し合い、その成果を共有することが先決です。そうやって土壌をつくることができていない状態では、外部講師に講義をしてもらって学校が変わるということはありえません。

次に、何が効果的ではなかったのか、何をやめたらいいのかということを、なぜうまくいかなかったかという理由も踏まえて考えます。そして、やめたほうがよいものについては潔くやめる決断をしましょう。捨て去るものを決めずに積み重ねるばかりでは、教員が苦しくなるだけです。

話合いの時間を設けて次年度の戦略を練る

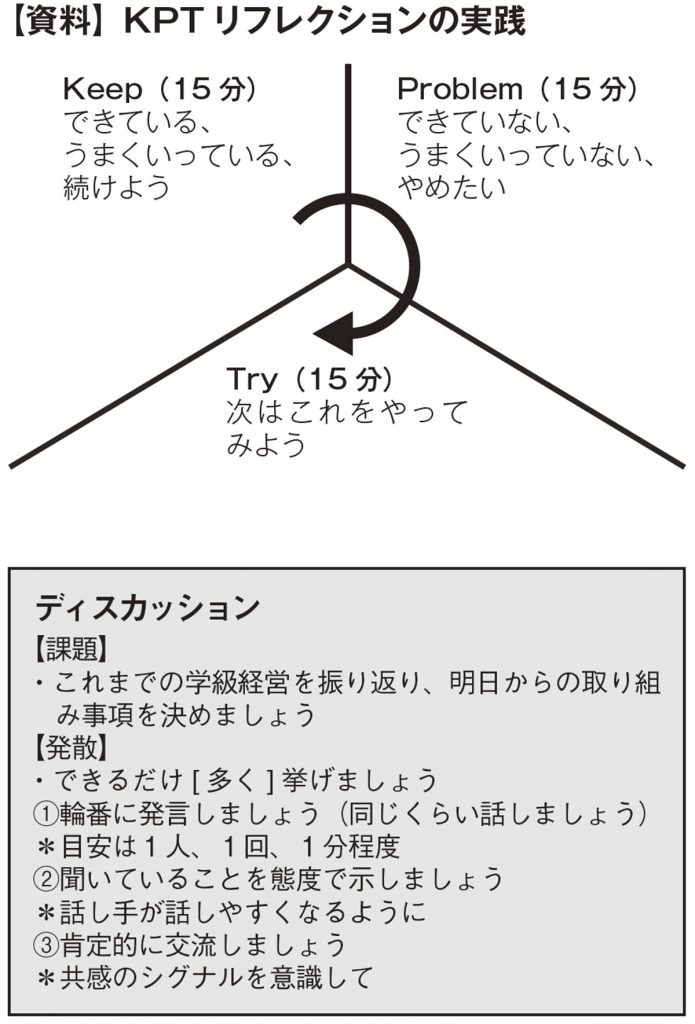

振り返りを行う際の有効な手法の一つに、KPTリフレクションがあります(【資料】参照)。私が関わっている複数の学校でも、これを実践しています。

ここまでの学級経営の、K(Keep=できていること)、P(Problem=できていないこと、うまくいっていないこと、やめたほうがいいこと)を振り返り、T(Try=やってみたいこと)を設定します。

振り返りのポイントは、一人ひとりの子どもと信頼関係をつくり、子ども同士の良好な関係をつくるために、次の3つを見ることです。

①今、何ができているのか

②今、何ができていないのか

③今、何をやってみたいのか

そうして今年度の振り返りをして、問題点を洗い出し、チャレンジ事項を決めることで、次年度の戦略が見えてきます。学校経営がうまくいっている学校では、この戦略会議を校内研修に組み込んで、教員同士のディスカッションの時間を十分に設けています。

特に今は働き方改革や感染症対策の影響で、教員同士が顔を合わせたり、話をしたりする時間を削っている学校も多いようですが、そのようなマネジメントは誤りだといえます。短くてもよいので、顔を合わせて話す時間を確保し、なおかつ、その話合いを基盤にして成果を上げていくという意識が求められます。

コロナ禍でも研修の時間を十分にとれている学校の特徴として挙げられるのは、研究主任などの研究の主体となる人物に、「何をしたいか」という願いが明確にあること、さらに、校長がそれを実現するための取り組みを後押しする体制ができていることです。そういった条件が重なると、研修や話合いの時間の優先順位を上げて設定することができるようになります。