学級活動(2)(3)の「4段階展開法」の指導とは【やき先生のとっておき学級活動の基礎・基本】⑧

宮川八岐・元文部科学省視学官による「やき先生のとっておき学級活動の基礎・基本」の連載8回目。今回は、学級活動(2)・(3)の指導の特質及び基本的な指導のあり方について、みなさんと一緒に考えていきましょう。

執筆/元文部科学省視学官・宮川八岐

目次

「学級活動(1)及び(2)・(3)の特質」の再確認から!

学級活動は学級活動(1)だけでなく、学級活動(2)・(3)も含む構造になっています。そこで、今回は〈学級会の「3つの柱」と「3段階討議法」とは【やき先生のとっておき学級活動の基礎・基本】⑤〉で特集した学級活動(1)の学級会の指導と学級活動(2)・(3)の指導との特質上の違いを比較して、両者のねらいや指導のあり方を再確認しましょう。

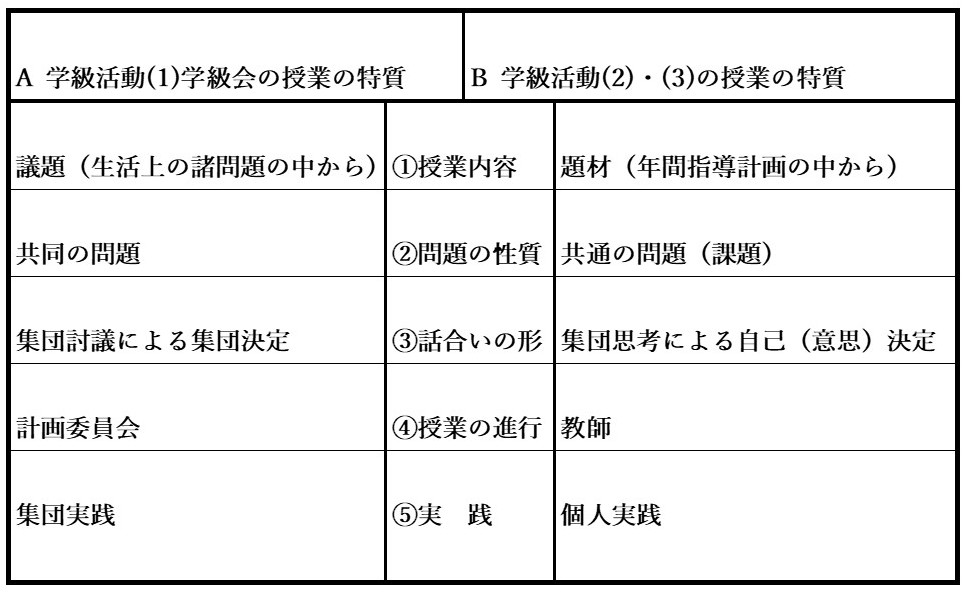

次の比較表は、学習指導要領における学級活動の変遷を踏まえた特質上の違いを大づかみで捉えたものです。

次に各項目について説明します。

1.学級活動の内容を「A」と「B」とにしていることについて

現在の学習指導要領で言えば、学級活動の内容は、学級活動(1)(2)(3)の3つの内容になっています。それをここではあえて「A」と「B」で示していますが、「A」は、平成元年改訂以前の「学級会活動」の内容であり、「B」は、平成元年改訂以前の「学級指導」の内容です。平成元年改訂以降「A」が学級活動(1)となり、「B」は、平成29年改訂までの学級活動(2)と平成29年改訂による学級活動(3)になります。学級活動(3)は、平成29年改訂により(2)の内容の一部が新たな捉え方で設定されたものです。つまり、(2)と(3)はかつての生徒指導充実の内容としての学級指導であり、基盤的な指導過程はほぼ同一のものとして大づかみに「B」としているということです。

2.「①授業内容」について

学級活動(1)の授業は、生活上の諸問題のなかから児童が問題を見いだして「議題」とし、それを解決するために話し合うのが基本的な内容です。それに対して、学級活動(2)・(3)の授業は、学校(教師)が作成した年間指導計画に位置付けてある指導内容を「題材」とし、資料などを用いて話し合い、個々の児童が自ら取り組む実践課題を児童が自己(意思)決定することを目指して行われるものです。

現実的には、これまで都道府県によっては小学校の、あるいは多くの中学校などで上述した峻別がなされておらず、すべてを題材としている実践が見られ、その是非が研究会などでよく問題になることがありました。

3.「②問題の性質」について

「議題」と「題材」との違いと深く関わりがありますが、学級会で取り上げられる議題は、学級の全員で生活上の問題についてともに解決方法を考え、全員で解決を目指す「共同の問題」であり、学級活動(2)・(3)の題材は、日常生活などにおいて学級の誰もが現在及びやがて直面しうる問題(課題)を「共通の問題」と言って学級活動の指導の特質を明確にするうえで使い分けをしてきました。

昭和33年の学習指導要領で学級会活動〈現行の学級活動(1)〉が必修になり、昭和42年改訂で学級指導〈現行の学級活動(2)・(3)〉が教育課程化された時点から基本的な考え方は現在も変わっていません。

4.「③話合いの形」について

③を「話合いの形」としていますが、別言すれば「話合いのねらい・方法」ということです。本時の話合いの形態的な違いの比較を端的に表現したかったのです。

学級活動(1)の話合いは、いわゆる学級会と称して行われる、集団としての実践目標を決める集団活動です。その話合いの活動は、学級の児童全員で議題を選定し、全員で決定した議題について、その解決・実現を目指して学級の総意としての集団目標を集団決定することを特質とします。従って、学級活動(1)の特質をまとめると「集団討議による集団目標の集団決定の話合い」ということになります。

それに対して学級活動(2)・(3)の話合いは、児童一人一人に身に付けさせたい各種の課題、例えば、基本的な生活習慣の形成、よりよい人間関係の形成、心身ともに健康で安全な生活態度の形成など、学習指導要領に示されている内容を踏まえた学校の年間指導計画に示してある題材について、教師の指導を中心に話合い(集団思考)を行う集団活動です。その授業においては、どの児童にも共通の課題(目標)ではあるものの、基本的には児童一人一人が自分に合った実践目標(個人目標)を自己決定するための話合いを行うことが特質とされています。したがって、学級活動(2)・(3)の特質をまとめると「集団思考による個人目標の自己決定の話合い」ということになります。

5.「④授業の進行」について

これまでの説明で、学級活動(1)の授業と、(2)・(3)の授業の特質上の違いが明確になったと思います。これまでの説明のなかでも述べている「授業の進行」を誰がするのかの違いについても特筆します。

まず、学級活動(1)学級会の進行の中心は「児童による計画委員会」が行うということです。学級内に「計画委員会」を組織し、議題集めから選定、学級会の進行、事後の活動に向けた一連の活動を担います。これが児童の自発的、自治的活動を通して自治的能力を育てる教育課程なのです。

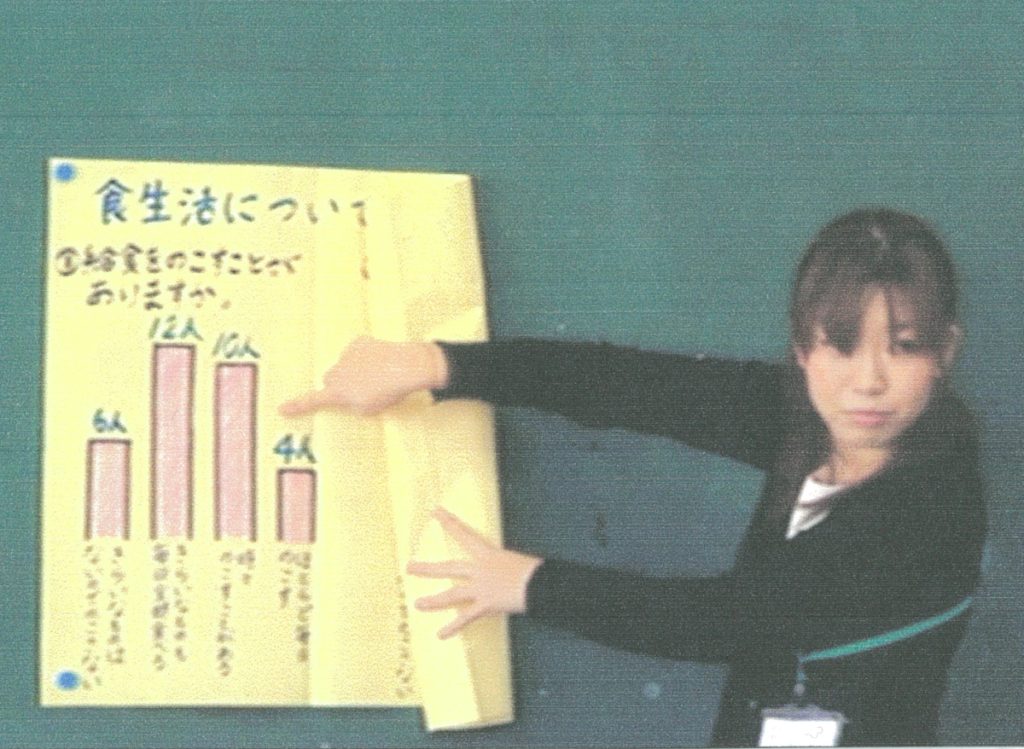

それに対して、学級活動(2)・(3)の授業は、「教師」が行うということです。(4)で「学習指導要領に示されている内容を踏まえた学校の年間指導計画に示してある題材について、教師の指導を中心に話合い(集団思考)を行う集団活動」と述べましたが、学級担任が授業展開の計画を立て、必要な資料を用意して授業を行います。その授業展開においては児童の経験や意見、疑問点などを取り上げ、児童の話合いを生かし、指導内容によっては体験的な活動を取り入れるなどします。

また、必要に応じて養護教諭や司書教諭などをはじめとするゲストティーチャーとの協力授業を行うことも効果的です。また、場合によっては、資料の準備や問題の把握の段階などの資料提示などで計画委員会を生かすことも考えられます。

6.「⑤実践」について

これまでの説明から「実践」に関わる両者の違いは明らかで、学級活動(1)学級会の実践は、集団討議をして集団目標(「何を」「どう行うか」「役割の分担」まで)を集団決定して「集団実践」することを特質としています。

それに対して学級活動(2)・(3)の実践は、授業において自己決定(意思決定)した個人目標の「個人実践」を目指すことが特質になります。

つまり、学級会は学級生活を豊かにする共同の問題を全員が役割を分担して集団実践を目指す話合いをするのですから、個人の問題を議題として話し合うことは望ましくありません。一方、学級活動(2)・(3)の授業は、児童一人一人が自分に合った目標を自己決定することなく、生活指導に関わる問題を集団目標の指導で終始するようでは、児童の主体的な実践的態度を育成することはできません。前者は、「自治的能力の育成を目指す授業」であり、後者は、「自己指導能力の育成(生徒指導)の授業」であるということの再確認が必要です。

学級活動(2)・(3)の授業展開のポイント!

学級活動(2)・(3)は、学習指導要領の平成元年改訂以前の学級指導の内容であり、その授業の指導過程の基本は、生徒指導の機能を生かした、いわば「4段階展開法」の授業展開を基本として実践されています。その各段階ごとの「押さえどころ」や「資料」について述べましょう。

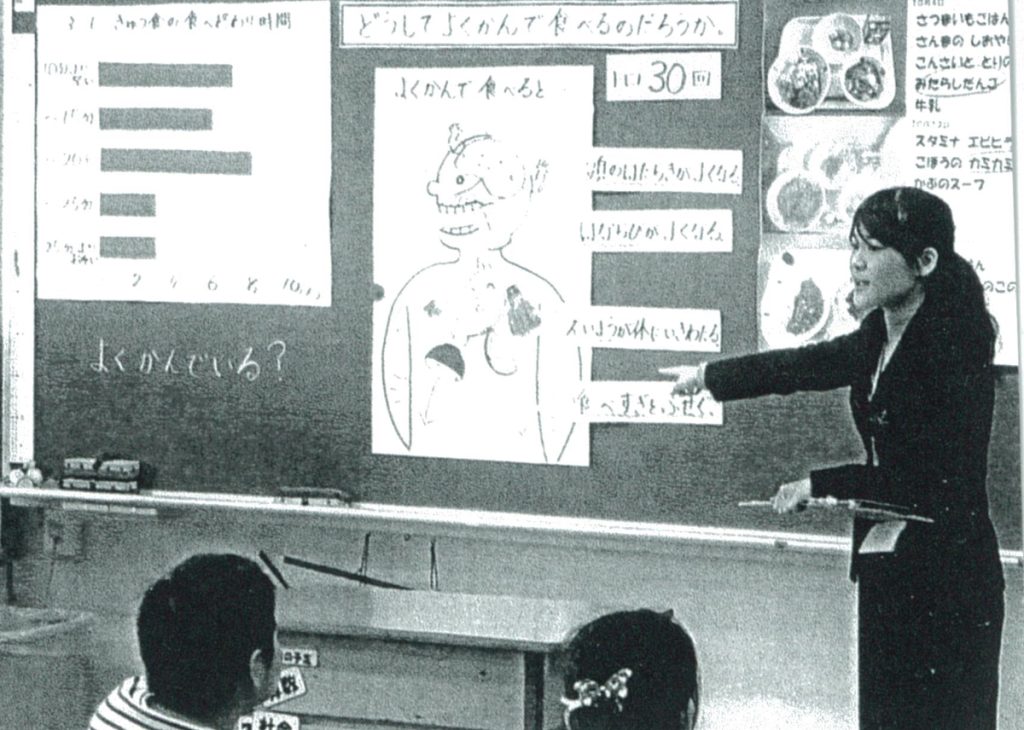

1.問題の把握(つかむ)

⭕️指導内容に係る<現状>あるいは<やがて当面しうる問題(課題)>を提示し、児童に「えっ」という問題意識を高めます。

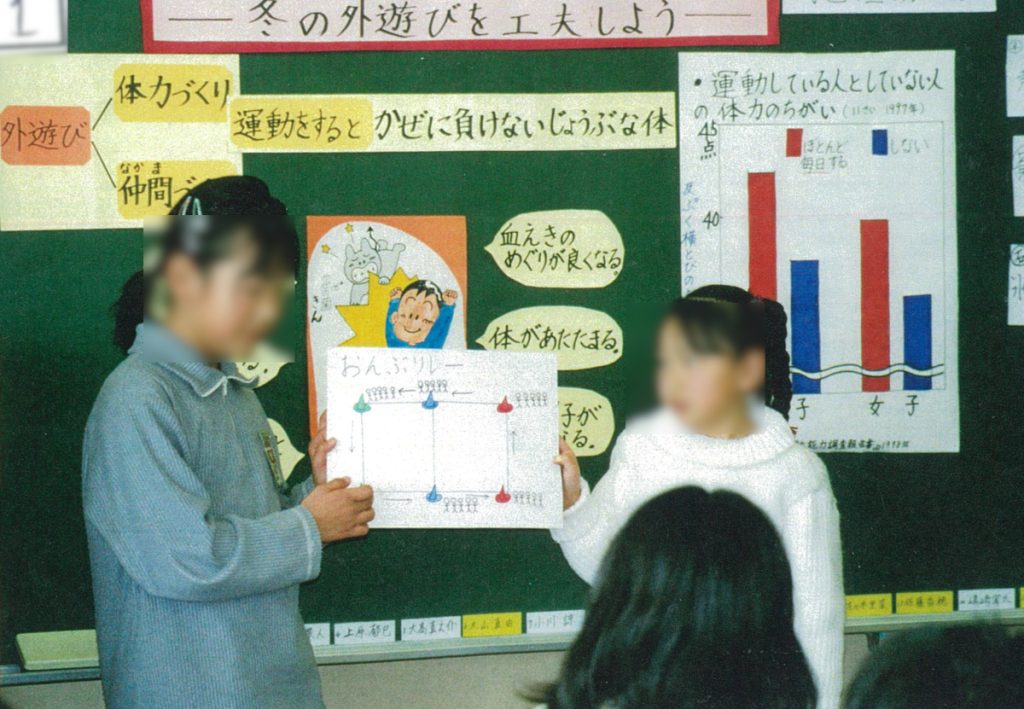

⭕️その問題(学級、学年、学校などの実態)をグラフや絵・映像などの資料で提示し、気付いたことを発表させます。事前にアンケートをとって資料化するなど工夫します。

2. 原因の追求(さぐる)

⭕️提示した問題の原因、背景などを小グループなどで話し合ったことを短冊に書かせ発表させるようにします。

⭕️短冊の内容を分類していくつかの問題(課題)に整理し、教師からも「こういうことはどうなの?」などと提示します。

3.解決策(みつける)

⭕️いくつかの問題(課題)ごとに児童の予想や経験などを具体的に取り上げ、どうしたら改善したり防止したりできるかを話し合い、 解決策を見いだすようにします。

⭕️問題(課題)によっては、学級全体での意見交流やグループの話合い、また、体験(行ってみる)の場やゲストティーチャーなどとの協力授業を取り入れるなど、様々な解決策への理解を深めるように工夫します。この段階に十分時間をとるようにすることが指導充実のポイントです。

4. 個人目標の 自己決定(きめる)

⭕️様々な解決策のなかから、児童自らこれからの実践目標を自己決定します。<意思決定>とも言われるように、児童一人一人が 自分なりによく考えてめあて実現の見通しを立てることができるようにします。この段階で「めあてカード」に記入することになります。

⭕️題材や時間配分によっては、各自が個人目標をめあてカードに記入し終わった後に何人かを指名して、めあてを発表させることも考えられます。そうしたことも踏まえて自己決定しためあてを修正することがあってもよいでしょう。