小学生「児童理解」に必ず役立つ7つの情報まとめ

保護者会などでの配付資料としても役立つ全学年の心やからだの最新データをはじめ、小1にありがちなトラブル対処法や10歳の壁、思春期、教室の荒れなど、児童理解に役立つ情報をまとめて紹介します。それぞれの記事にアクセスすれば、あの子のことをもっとよく理解できるかも。

目次

各学年の児童の特徴

1年生の特徴

体力・運動能力

小学1年生の心とからだのデータ集:身長・体重・学習時間ほか (みんなの教育技術)より抜粋

スポーツ庁「体力・運動能力調査」によれば、最近10年の傾向として、青少年期(6~19歳)では、男女のボール投げ、高校生男子の握力以外、ほとんどの項目で横ばい、または向上傾向にあります。

2年生の特徴

塾・習い事

小学2年生の心とからだのデータ集:身長・体重・習い事ほか (みんなの教育技術)より抜粋

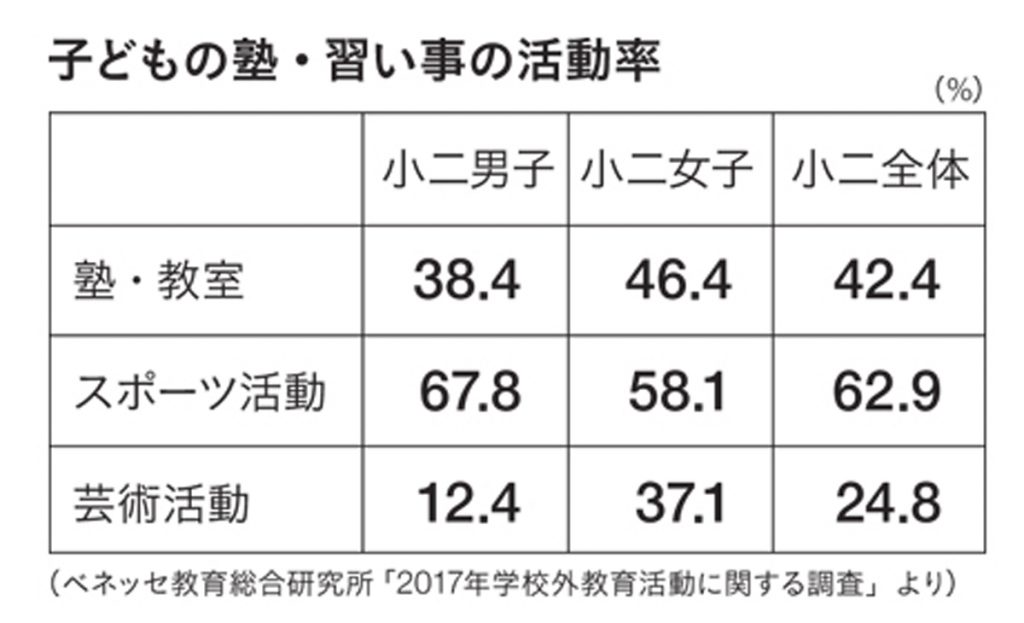

ベネッセ教育総合研究所は全国の3~18歳の子どもを持つ母親1万6170名に「学校外教育活動に関する調査」を行っています。

2017年の同調査(3月実施)では、小学二年生がこの1年間で定期的に通う塾・教室の活動率は、42.4%、スポーツ活動への活動率は62.9%、芸術活動への活動率は24.8%でした。

3年生の特徴

将来役に立つと思う教科

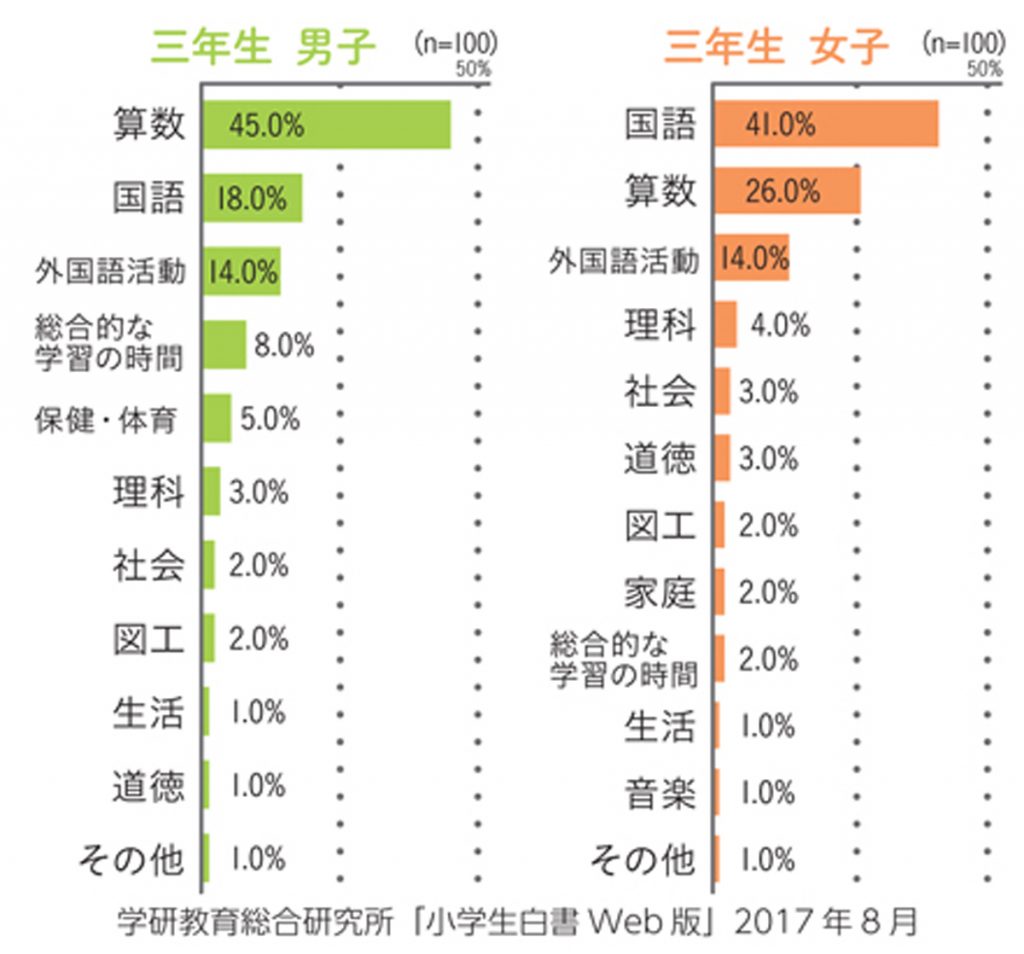

学校の授業で将来役に立つと思う教科については、男子が「算数」45%、女子が「国語」41%で、好きな教科が将来役に立つ教科だと考えているようです。

小学3年生の心とからだのデータ集:身長・体重・習い事ほか(みんなの教育技術)より抜粋

また、男女とも、3位に「外国語活動」を挙げています。

4年生の特徴

遊びについて

小学4年生の心とからだのデータ集:身長・体重・習い事ほか (みんなの教育技術)より抜粋

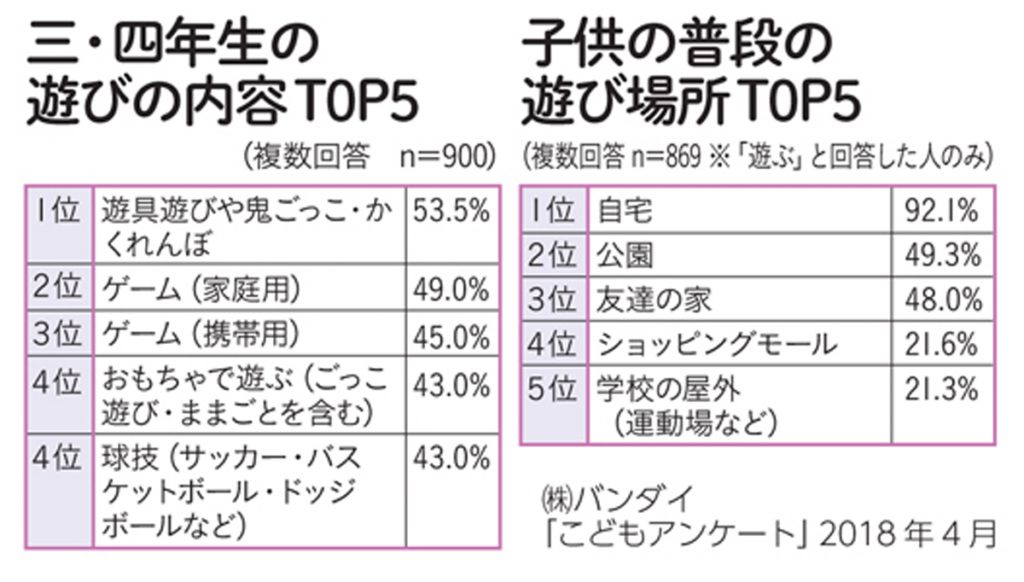

小学三~四年生の普段の遊びの内容は、「遊具遊びや鬼ごっこ・かくれんぼ」が最も多く、ゲーム(家庭用)を上回りました(複数回答)。小学校中学年の段階では、まだ体を動かす外遊びが活発なようです。

小中学生全体で見ると、遊び場所として最も多かったのが自宅で、9割以上を占めています(複数回答)。また、注目されるのがショッピングモール。公園や友達の家に次いで4位にランクインしています。

5年生の特徴

おこづかい

小学5年生の心とからだのデータ集:身長・体重・生活・夢ほか (みんなの教育技術)より抜粋

東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所

「子どもの生活と学びに関する親子調査2017」

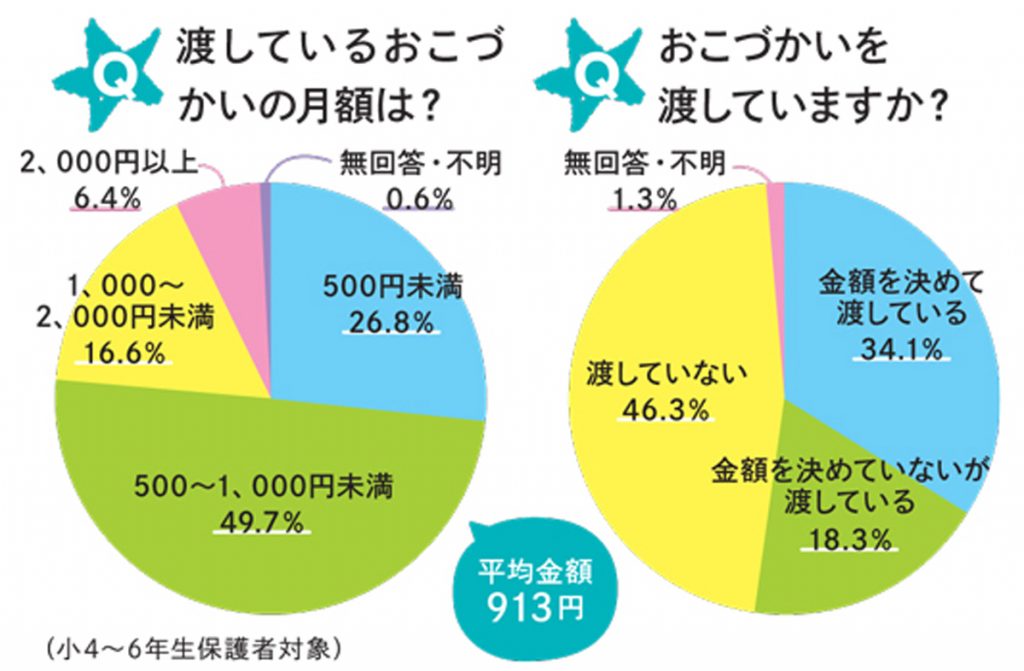

4~6年生で、おこづかいをもらっている子供は52.4%と半数以上です。月額として多いのは「500円~1000円未満」、平均額は913円です。

また、子供がもらいたいおこづかいの希望額は4~6年生で「500円~1000円未満」「1000円~2000円未満」が多いようです。

6年生の特徴

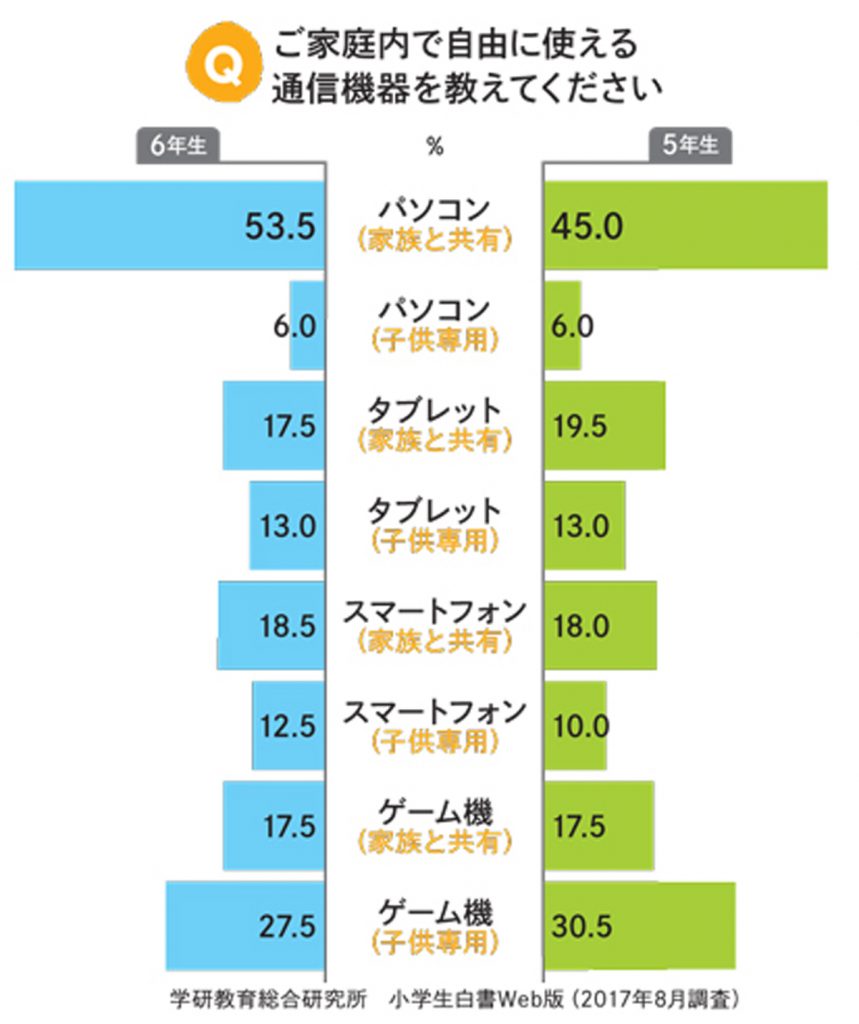

通信機器

小学6年生の心とからだのデータ集:身長・体重・習い事ほか(みんなの教育技術)より抜粋

パソコンの利用率が年々増加。6年生では半数以上が使用しています。

2016年調査で6年生のパソコンの利用率が40%だったことから、パソコンの利用率は年々増加していることがわかります。

一方、子供専用の通信機器では「ゲーム機」の所有率が高く、「家族と共有」と合わせると、4割以上の子供が、ゲーム機を使用している結果になりました。

発育状態、運動能力、そして、習い事、遊び、未来の夢など、多岐にわたる学校外での子供の姿を映しだす、全学年分最新のデータを集めました。保護者会などでの配付資料としても役に立ちます。

新一年生あるあるトラブル対応術

目次

・登下校のトラブル編

・生活面のトラブル編

・学習面のトラブル編

「学校に行けない。学校に入る前に泣いてお母さんから離れない」

新一年生あるあるトラブル対応術(みんなの教育技術)より抜粋

よくあるのが、保護者も不安になり「子どもと一緒に授業を受けてもいいですか?」と依頼してくるパターン。子どもは別れる瞬間が辛いだけで、学校に入れば気持ちが切り替わるということを保護者にも理解してもらう必要があります。

学校生活の全てが初体験の新一年生。そんな一年生にありがちなトラブルと、その対処法について、登下校・生活面・学習面ごとに解説しています。