書く力を伸ばせる!連絡ノートを使った指導法【ノート指導8】

- 連載

- ノート指導早わかり

今日あったことを保護者に伝える「おたよりノート」を活用した「視写」と「聴写」で、子どもの書く力を伸ばす指導法のアイデアの紹介です。

執筆/北岡隆行

目次

おたよりノートって?

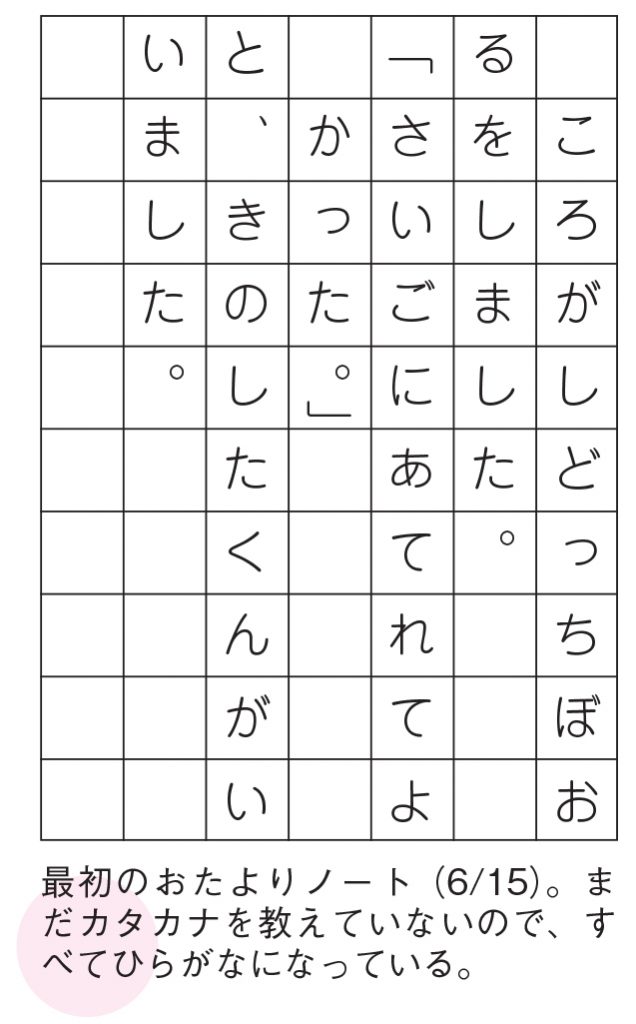

おたよりノートとは、今日あったことを伝える連絡ノートのことです。帰りの会で子どもが発表する「その日一日にあったこと」のなかから、一つ選んで板書します。それをノートに書いて、保護者に伝えます。1年生の6月中旬から始めました。

書かせ方は3通り

- 視写 教師が黒板に書いた文章を子どもが写す。

- 聴写 一文ずつ教師が言う言葉を、子どもがおうむがえしで言い、その後教師と子どもが同時に書く。

- 聴写 教師が全文を一度に言い、子どもがおうむがえしで言ってから、記憶を頼りに書く。

2は聴写ですが、子どもが見えるように板書します。

子どもが見てもよいのです。

「むずかしいと思ったら、見ていいんだよ。でも、見ない方法に挑戦する子は、がんばりなさい。」

と言うと、見る子が少なくなります。見ながら書く子も、見る回数を減らそうとするようになります。

そして、最後に板書と自分のノートを比べ、答え合わせをします。

3はかなり高度です。1年生の3学期からときどきとりいれるといいでしょう。段落意識や約束事を知らないと書けないからです。

子どもがいちばん熱中するのは、3の方法です。子どもにとって、むずかしいからこそチャレンジすることがおもしろいのです。