視写で文章の組み立てをつかむ【ノート指導7】

- 連載

- ノート指導早わかり

関連タグ

視写をすることのメリットはたくさんあります。ここでは、文章の構造を理解するのに効果的な視写のやり方の工夫についてご紹介します。

執筆/北岡隆行

目次

視写の効果

視写の効果として

・やることがはっきりしているので、集中力がつく。

・書くときの約束事がわかってくる。

があります。もう一つ発問するのと同じ効果を生むのです。

読んだだけではわからないことも、気づくことができる

「平和のとりでを築く」(光村6年下)の11段落を視写させるとき、下の例のどちらで視写させますか?

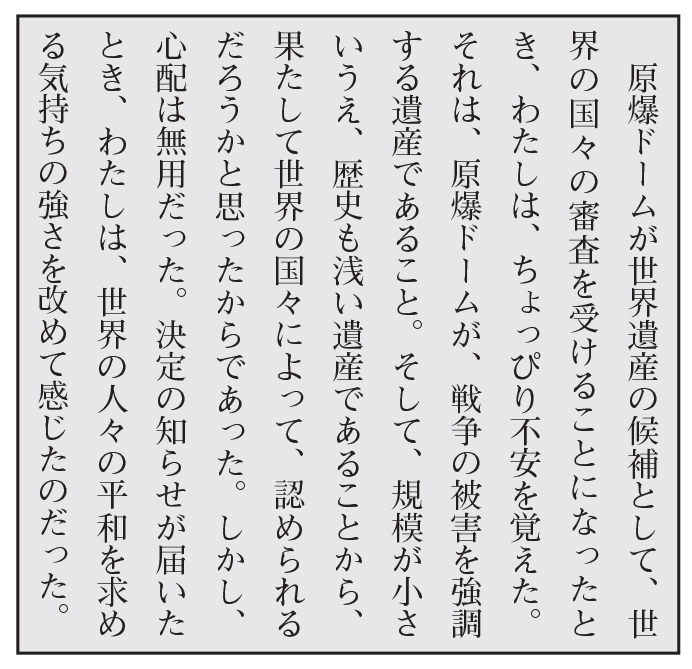

次のように書くと、文章というひとかたまりでとらえてしまい、気づくこともなくなります。

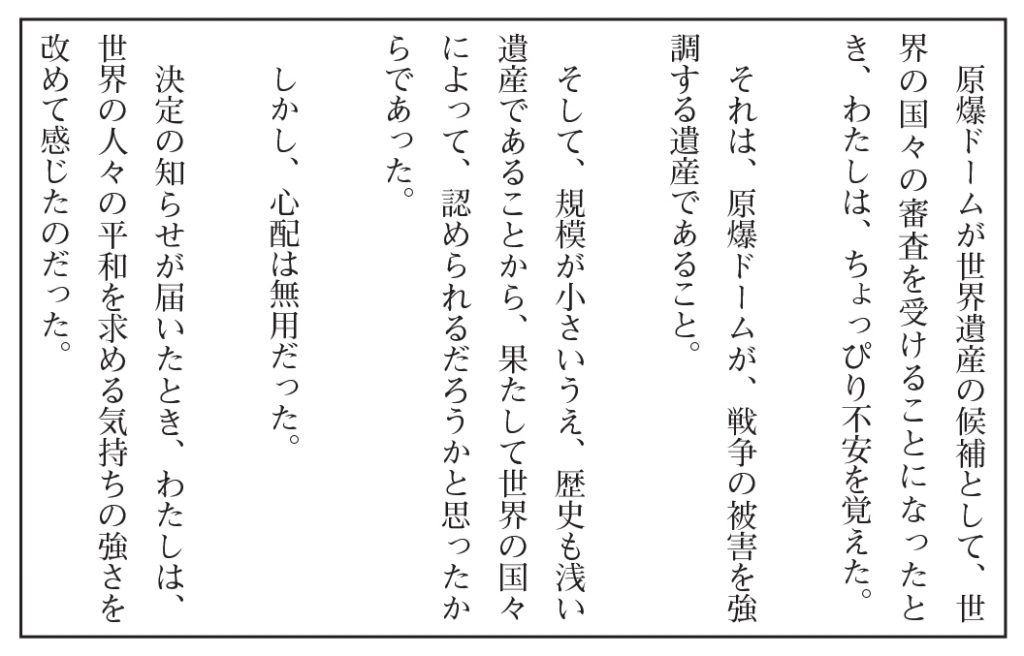

ところが、次のように手本を書き(あるいは板書し)、それを視写させると、文と文の間をあけているため、読んだだけでは飛ばしてしまいそうな言葉にも気づくようになります。

たとえば、

▶この段落は5つの文で書かれている。

▶文頭の言葉に目がいく。

「それは」「そして」と続いているから、最初の文の説明だな。あるいは理由だな。「しかし」となったから、これまでの3つの文と逆のことだな。

▶文末表現に目がとまる。

「〜のだった。」になっているから、筆者の言いたいことはここに表れているな。

▶「ちょっぴり不安」だったのは、2つの理由なんだ。

1つは、戦争の被害を強調する遺産だからだ。もう1つは、規模が小さく、歴史が浅いからだ。

▶ 「不安」は「認められるかどうか」で「心配」という言葉で表現しているんだ。