小6算数「量の単位(2)」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・天野翔太

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

本時のねらいと評価規準

(本時 3/6)

ねらい

長さや面積の関係に着目し、面積の単位の仕組みについて考え、理解する。

評価規準

単位正方形の一辺の長さに着目すれば、接頭語の意味を同じように捉えることができることを理解している。(知識・技能)

問題

1㎡は、1㎠の何倍でしょう。

答えを予想できますか。

1 m= 100㎝だから、100 倍だと思います。

c(センチ)は[MATH]\(\frac{1}{100}\)[/MATH]倍という意味だったから、面積でも同じように1㎠は1㎡の[MATH]\(\frac{1}{100}\)[/MATH]倍ではないかな。

実物で比べてみましょう(工作用紙で作った1㎡と1㎠を提示する)。

1㎡って、こんなに大きいんだね。

1㎠が100 個では足りないなあ。

面積では、c(センチ)の意味は、 [MATH]\(\frac{1}{100}\)[/MATH]倍ではなくなってしまうのかな。

面積の単位についても同じようにみることができるのか、考えてみましょう。

本時の学習のねらい

これまでに学習した長さや面積の単位を基にして、面積の単位の意味について考えよう。

見通し

第2時では、長さ、かさ、重さの単位間の関係についてまとめ、メートル法の仕組みについてより深く学んでいきます。また、1㎡= 10000㎠であることは、四年生の広さの学習において既に学んでいるものの、接頭語の意味を理解した直後であるため、「c(センチ)は[MATH]\(\frac{1}{100}\)[/MATH]倍という意味だから…」と形式的に解決しようとする子供も少なくありません。

ここでは、1㎡と1㎠の実際の大きさを見せることによって、面積の単位のつくられ方を振り返ることが大切です。「1㎡は1m × 1m の正方形の面積」、「1㎠は1㎝× 1㎝の正方形の面積」というように、単位正方形の一辺の長さに焦点をあて、c(センチ)は長さの単位1m の[MATH]\(\frac{1}{100}\)[/MATH]倍であることをしっかりおさえることが大切です。

自力解決の様子

A つまずいている子

接頭語の意味と、実物との違いに混乱している。

c(センチ)は、[MATH]\(\frac{1}{100}\)[/MATH]倍という意味なのに……。

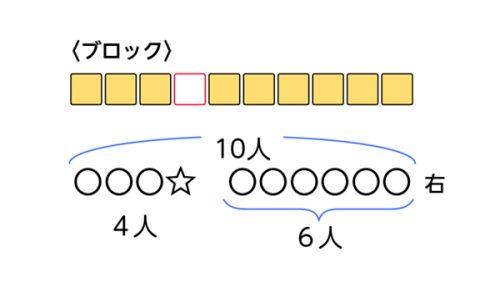

B 素朴に解いている子

一辺の長さを㎝に換算することで、1㎡の大きさについて考えている。

1㎡は一辺の長さが100㎝だから、100× 100 = 10000 で、1㎡= 10000㎠。

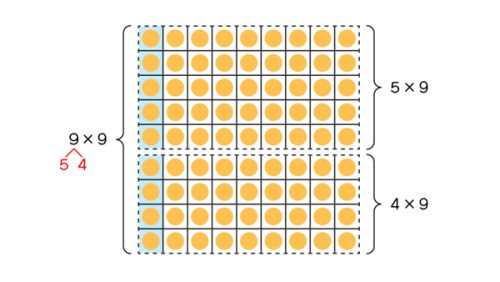

C ねらい通りに解いている子

長さの倍の関係から、面積の倍の関係を導いている。

1㎡の正方形は一辺の長さが1㎠の正方形の100倍だから、面積は100× 100 = 10000 倍。

学び合いの計画

イラスト/やひろきよみ

『小六教育技術』2019年1月号より

【関連記事】こちらも併せてお読みください!→ 6年算数 量の単位(1)