教職員が成長できる!学校チームビルディング 3つの改善ポイント

全教職員が働きやすい環境をつくるため、各教職員が成長できるようにするために、管理職はなにをすべきでしょうか。職場環境づくり、校内研修、若手の育成の3つの視点から解説します。

執筆/千葉県公立小学校校長・藤木美智代

目次

「職場環境づくり」編

まずは、チームビルディングの大前提として、教職員同士をつなぎ、みんなが働きやすい職場環境にするための実践例をいくつか紹介します。

休暇を取りやすい職場にするために

管理職として常日頃、「1に健康、2に家族、3、4がなくて5に仕事」と先生方に伝えています。

自身の体調がおかしいと思ったら病院へ行く、家族に寄り添わなくてはならない状況にあったら家族のために時間を使う、そのために休暇を取ることに遠慮はいりません。

学校は「お互い様」。誰かが休んだら他の誰かが補います。自分がしてもらったことを、自分もどこかで返せばいいのです。

誕生日は、誰もが同じように祝ってもらえる特別な日

自分や家族が誕生日なら、遅くとも定時退勤をするように勧めています。

また、大人でも誕生日にお祝いの言葉やプレゼントをもらえたら嬉しいものです。

私は、教職員全員の誕生日を手帳にメモしておき、当日の朝に、ささやかながらちょっとしたお菓子をプレゼントしています。

弱音を吐ける、助けを求められる、そんな人間関係を

校長はいつでも声をかけられやすいように、暇そうにしているのがいいですね。

忙しそうにしていると、周囲が声をかけづらくなってしまいます。

ふらふらっと校内を歩きながら、あるいは職員室にいる先生方を見つけては、「困っていることない?」と声をかけ、気軽に相談しやすい雰囲気を醸し出していることが大切です。

校長自らがそういう雰囲気をつくっていけば、職員室もまた同じように話しやすい空間になるでしょう。そうすれば、弱音を吐いたり、助けを求めたりしやすくなります。

校長も時には教職員と他愛もないおしゃべりに入り、ユーモアがあって、笑いが頻繁に起きるような職員室をつくることが大切。校長が率先して、人間関係づくりに参与することです。

一人職、非常勤職員等を大切にする

養護教諭や栄養教諭、事務職員、非常勤職員や臨時の方、そして再任用の方を大切にしたいと思っています。

担任が授業や子供たちの話をしているときに、もしかしたら疎外感を感じているかもしれません。仕事上の悩みや問題を相談できる相手がいないかもしれません。担任が気付かないところで縁の下の力持ち的な役割を果たしているかもしれませんし、担任の知らない子供たちの一面を知っていたりします。

時々、他愛もないおしゃべりをしながら、労を労うことを忘れないようにしたいものです。

「校内研修」編

「研修」の意味を今一度考え、個別最適な学びを追究した新しい校内研修の実践例を紹介します。

研修とは「研究」と「修養」

教育基本法9条に「教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」とあります。「研究」と「修養」のことを合わせて「研修」ということが分かります。

ここでいう「研究」とは、子供たちをよりよく教え導くための勉強です。「修養」とは、教師自らの心を鍛え、人格を高める勉強なのです。

かの野口芳宏先生は、「教師は研究に比重を置きすぎて、修養をおざなりにしていないか。教師は教えることは大好きだけれど、教わることは嫌いな人が多い。それではいけない。教育は感化である」と、ある研修会で話されました。

校長は、教師もまた学び続けなくてはならないと教職員に伝えなくてはなりません。

特に「修養」を意識するようにしたいものです。子供に教えたいと思うことを、教師自身がまず深め、身に付けてみるという姿勢が大切なのではないでしょうか。

例えば、子供に自己肯定感を身に付けさせたいなら、教師もまた自己肯定感を持つように。子供に日本のよさを伝えたいなら、まずは教師が日本について深く学ぶように。そんな学びが必要です。

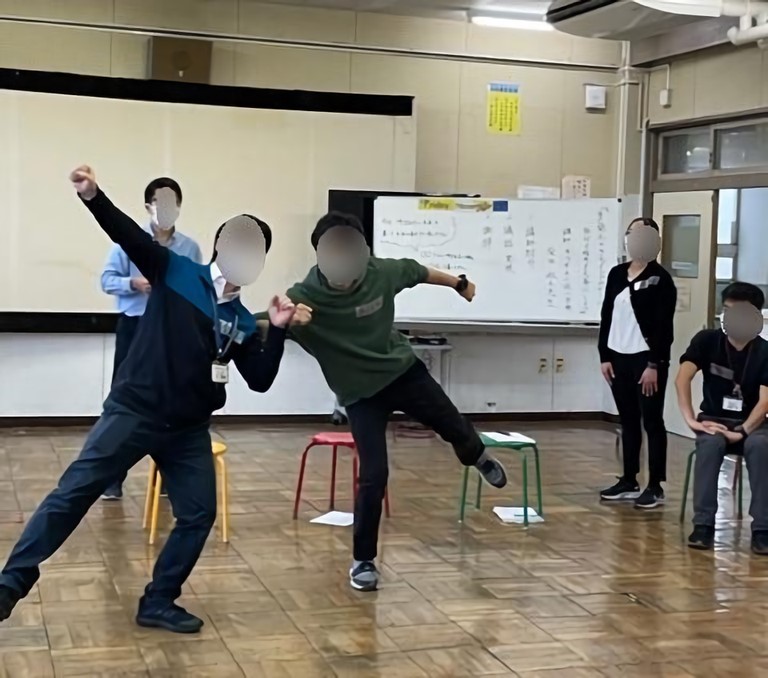

私は、月に一回程度、職員研修を企画しています。

例えば、「自己肯定感を育む授業」「クラス会議の意義と実践」など、その分野について造詣のある先生方を招聘しています。職員から、今後どのようなことを学びたいかアンケートを取り、それに見合う講師を探すのが、私の役目となっています。

新たな教員研修制度-教員も「個別最適な学び」を-

教員免許更新制度が廃止され、文部科学省から「新たな教師の学びの姿」が明らかにされました。

「誇りを持って主体的に研修に打ち込むこと」が求められると説明がありました。

教師にもまた、子供と同じように主体的な学びの姿が期待されているのです。

皆が一律に同じ研修内容を受け身で行うのではなく、自分の強みを伸ばしたり、弱みを改善、克服したりするなど、自らが自分に必要な学びを選択していくことになります。いわゆる「個別最適化の学び」といえるでしょう。

「校長には、教員ときちんと話し合いながら、その教員の資質や能力を把握する力が一層求められる。今回の研修制度は、校長の力量が非常に問われる」と、末松信介文科相(2022年当時)は閣議後の会見で述べています。

校長は、教員の学びを管理強化するのではなく、教員の今後の生き方まで踏まえて学びに導くことが大切になってくるのです。

私は、先生方に「夏休みの自由研究をしてみよう」と呼びかけました。

自分の専門分野を高める、苦手分野を克服する、雑学的なことでもいいし、趣味特技でもいい。

A4で1枚にまとめて提出としました。提出後、まとめて冊子にします。

「新たな教師の学び」の先取りです。今後、自分の課題や進むべき方向を考える一助になるのではないかと思うのです。