個人のお悩み解決アイデアを聴き合う『サークルタイム』第3段階【子供同士をつなぐ1年生の特別活動】⑥

1年生の子供たちは、初めて集団活動を体験します。主体的・対話的な態度を育てるとともに、子供同士をつなぎ、よりよい人間関係を築きましょう。この連載では、『日常アレンジ大全』(明治図書出版)や『教室ギア55』(東洋館出版社)などのヒット著者の鈴木優太先生が、小1「特別活動」のさまざまなアイデアを紹介していきます。

第6回は、聴き合いで問題解決集団を育む『サークルタイム』の第3段階を取り上げます。

鈴木優太(すずき・ゆうた)●宮城県公立小学校教諭。1985年宮城県生まれ。「縁太(えんた)会」を主宰する。『教室ギア55』(東洋館出版社)、『日常アレンジ大全』(明治図書)など、著書多数。

目次

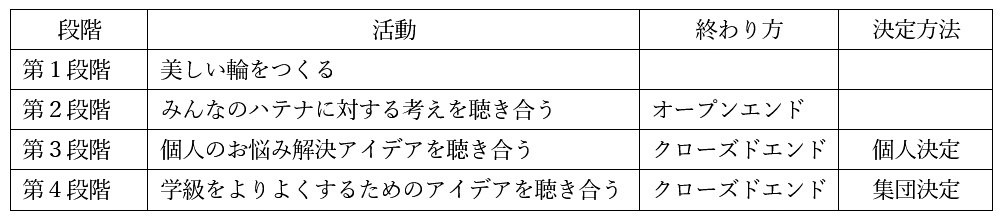

『サークルタイム』第3段階とは?

「話合い」=「聴き合い」です。「聴き合う」豊かな体験の積み重ねが、話合い活動のできる課題解決集団を育むのです。

全員で「輪」になって「聴き合う」時間を『サークルタイム』と呼んでいます。

今回は、『サークルタイム』を円滑に導入するための第3段階の活動です。「クラス会議・ショート」の実践を紹介します。

クラス会議は、先行実践や参考になる文献や資料がたくさん出回っています。今回掲載したものは、出会った子供たちと私なりに紡いできたほんの一例の実践です。クラスの数だけクラス会議の形があります。不完全でも、始めてみる「勇気」が大切です。

※『サークルタイム』第1段階~第2段階は、連載第5回をご参照ください。第4段階(クラス会議・ロング)は、第7回で紹介します。

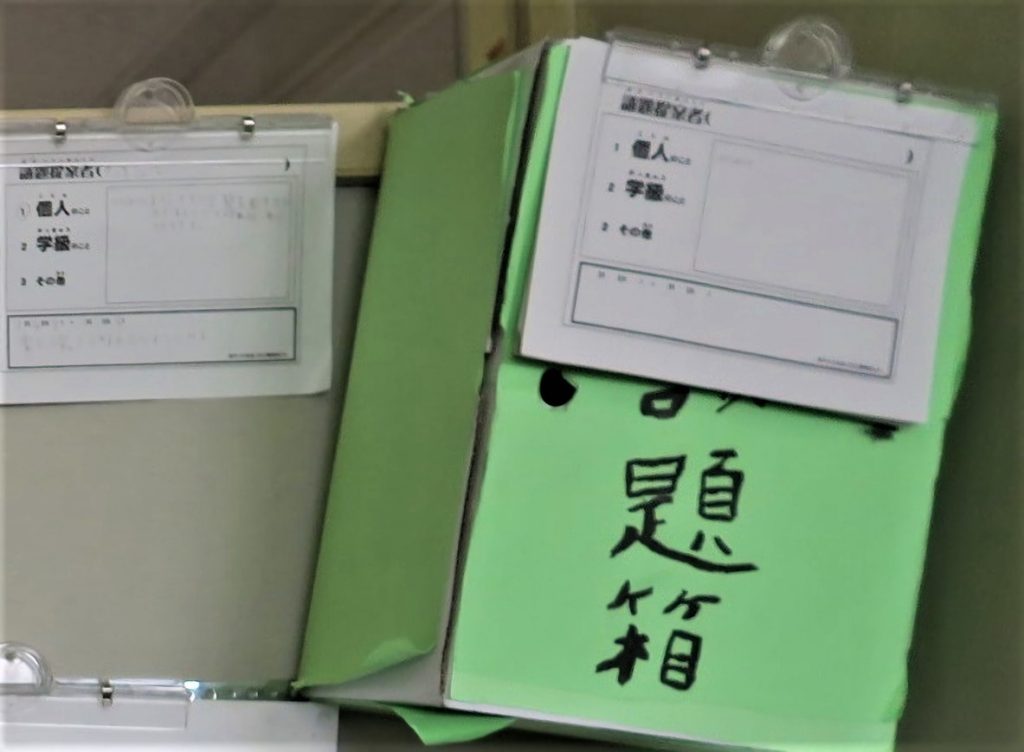

「議題箱」を教室に設ける

「議題箱」を教室に設けましょう。自分たちの「声」でコミュニティをつくっていく民主的な学級の象徴です。

子供たちが「手作り」したものが望ましいです。学級目標と結びついたデザインであるといっそう素敵です。

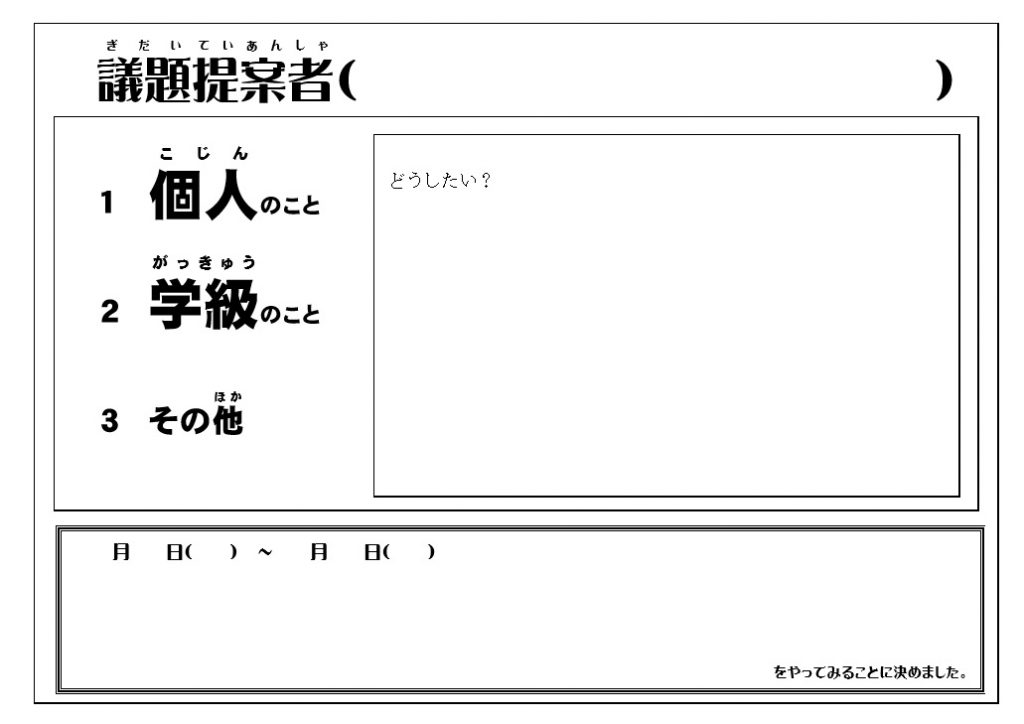

議題を書く紙は、上記のようにできるだけシンプルにします。

1 個人のこと

2 学級のこと

どちらかに丸を付けるのが大きな特徴です。

そして、「どうしたい?」の欄に願いを記入し、「議題箱」に投函します。

朝、すっきり起きられるようにしたい

誰でも、いつでも記入して投函できます。定期的に書く機会を設け、議題を集めるのもよいでしょう。

私は、「記名制」にしています。意見として発信することへの「責任感」を育みたいと考えるからです。

下欄は、学級での話合いをしたあとで、決めたこととやってみる期間を記入します。期間中、教室の目立つ場所に貼り出します。

寝る前に、起きる時刻を5回書いてみることに決めました

「議題箱」の運用法や話合いの仕方に、絶対解があるわけではありません。しかし、「友達が嫌な思いをする議題は書かない」や「開けるのは先生だけ」と取り組み始めるのが、導入期では混乱しません。特定の子供同士のトラブルなどは、別の場で教師が聞き取りながら解決を支援することが望ましいです。納得できる取り組み方を子供たちといっしょに考え続け、自分たちに合ったルールに少しずつ変えていきましょう。

大切なのは、「議題箱」が教室にあることです。