有名ベテラン教師がおすすめ!夏休みに若手教師が読むべき本はコレだ

日々、子供と向き合ったり、教材開発に追われていた若い先生にとって、夏休みは絶好の学びの時期。教員としてのスキルアップのため、さまざまな研修やこれまで手を付けられなかった本を読むことを計画している先生も多いことでしょう。

そこで、多様な知識と技術、経験を併せもつベテラン教員の多賀一郎先生、俵原正仁先生、藤木美智代先生の3人に、夏休みに若い先生方に読んでほしい3冊を紹介していただきました。

目次

多賀一郎先生のおすすめ3冊

【たが・いちろう】教育アドバイザー。前・追手門学院小学校講師。神戸大学附属住吉小学校を経て私立小学校に30年以上勤務。「親塾」を開いて保護者の相談に乗ったり、全国でのセミナーを通して教師を育てることにも力を注いでいる。 著書に『学校と一緒に安心して子どもを育てる本』(小学館)、『危機に立つSNS時代の教師たち―生き抜くために、知っていなければならないこと』(黎明書房)など多数。

【1】『きよしこ』重松 清(新潮社)

重松さんは吃音があって、そのために幼い頃から苦労をしてきたようです。彼の作品の根底には、言えない思いを抱えた子供の気持ちに目を向けるというものがあります。しゃべることが苦手なために悔しい思いをしたこと、大切な事を結局口にできなかったことのある人たちにむけてのメッセージでもあります。

先生方の教室にきっと何人かはいる、こんな思いをもった子供のことを考え直す機会となる本だと思います。ものを言わないのは、決して思いがないからではないということを知るためにもこの本を読んでほしいと思います。

【2】『52ヘルツのクジラたち』町田その子(中央公論新社)

1頭のクジラが発する、仲間のクジラたちの誰にも聞こえない52ヘルツの声。

そんな声を発している人間がいるのです。その声は、一部の人たちにしか届かないのだけれども、その声を聞きとった人間が声を発した相手に寄り添うことができたなら…。

自分の人生を家族に搾取されてきた女性が、母親に虐待、ネグレクトを受けてきた少年と出会って、少年の声を聞くのです。そこから進み始める愛の物語です。

今、ネグレクトなどがクローズアップされているこの時代に、教育者だからこそ耳を傾けなければならないことがあると感じさせられます。

【3】『AIの時代を生きる 未来をデザインする創造力と共感力』美馬のゆり(岩波ジュニア新書)

現場にタブレットが導入され、ICTの授業が各校で行われるようになりました。ICTは便利で、これまでの授業を大きく変えようとしています。AIの時代は確実に始まっているのです。しかし、我々はAIについてどれだけのことを知っているのでしょうか。

本書では、未来を考える手がかりやAIと「共感」についての考え方、AIの限界など、根本的なさまざまな課題について、実験や研究から述べています。AIは苦手だと感じている方にも、すっと入ってくる内容だと思います。ジュニア新書だけど、大人こそ読むべき本です。

俵原正仁先生のおすすめ3冊

【たわらはら・まさひと】兵庫県公立小学校校長。座右の銘は、「ゴールはハッピーエンドに決まっている」。著書に『プロ教師のクラスがうまくいく「叱らない」指導術 』(学陽書房)、『なぜかクラスがうまくいく教師のちょっとした習慣』(学陽書房)、『スペシャリスト直伝! 全員をひきつける「話し方」の極意 』(明治図書出版)など多数。

【1】『教室マルトリートメント』川上康則(東洋館出版社)

1学期を振り返ってください。次のような言葉を言ったことはありませんか?

「何回言われたら、分かるんですか?」「漢字の直しができないと、お楽しみ会はできません」「先生、前にも言ったよね」

著者である川上先生は、このような言葉を「毒語(子供の発達を阻害するネガティブ要素をもった言葉)」と名付けました。「あかん。何度も言っている」――そういう先生もいると思います。

でも、落ち込まなくて大丈夫。たぶん、そう思ったのはあなた一人ではありません。本書は、このような「子供たちの心を知らず知らずのうちに傷つけている不適切な指導(教室マルトリートメント)」を取り上げて、その対処法について述べています。2学期、一歩前進すれば、それでいいんです!

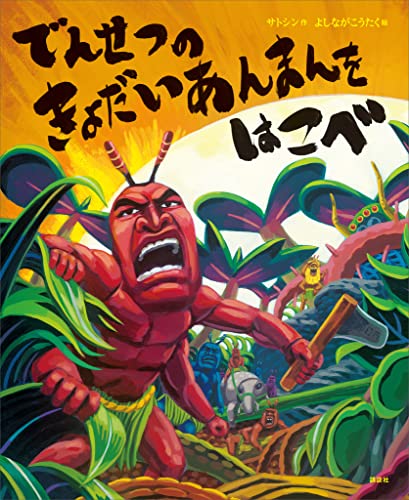

【2】『でんせつの きょだいあんまんを はこべ』作:サトシン 絵:よしなが こうたく(講談社)

2学期の読み聞かせに超おすすめ。低学年から高学年までバカ受け間違いなし。人間の落としたアンマンをアリたちが力を合わせて自分たちの巣穴まで運ぶ……というあらすじをシンプルに紹介すると、どこに面白要素があるのかと思うかもしれませんが、表紙を見れば、私がおすすめした理由が即分かります。

おっさん顔のマッチョな主人公アリヤマ・アリロウの勇姿や過剰なまでに熱いアリたちの活劇は面白さ満点です。

なお、夏休みには学校の図書室にぜひ足を運んでください。この絵本以外にも、『おこだでませんように』(小学館)や『ごめんねともだち』(偕成社)など、読み聞かせしたくなるお宝がゴロゴロ見つかると思います。

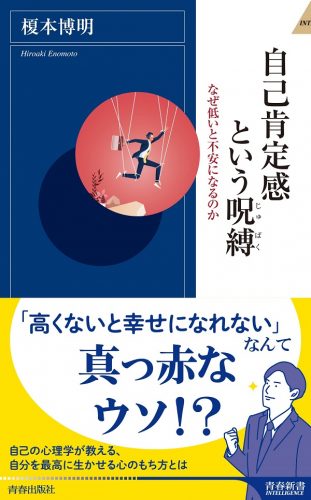

【3】『自己肯定感という呪縛』榎本博明(青春出版社)

教育現場でよく使われる「自己肯定感」という言葉。「自己肯定感が低いので、まずは、ほめて自信をもたせましょう」というような話はよく聞きますよね。でも、そもそも自己肯定感って高めなければいけないものなのでしょうか?

実力に比べて自己肯定感だけがやたら高いというのも周りの人にとっては迷惑な話です。この本の中には、「いや、それはちょっと違うやろ。わかってへんわ」とツッコミたくなるところ(ほめる教育に対する疑問など)もあるのですが、安易な「自己肯定感を高めなければならない信仰」について考えるためのいいきっかけになる1冊です。比較的時間に余裕がある夏休みに、じっくり読んで、じっくり考えて、2学期からの実践に生かしてください。