聴き合いで問題解決集団を育む『サークルタイム』【子供同士をつなぐ1年生の特別活動】⑤

1年生の子供たちは、初めて集団活動を体験します。主体的・対話的な態度を育てるとともに、子供同士をつなぎ、よりよい人間関係を築きましょう。この連載では、『日常アレンジ大全』(明治図書出版)や『教室ギア55』(東洋館出版社)などのヒット著者の鈴木優太先生が、小1「特別活動」のさまざまなアイデアを紹介していきます。

今回は、聴き合いで問題解決集団を育む『サークルタイム』の第1・第2段階までを取り上げます。

鈴木優太(すずき・ゆうた)●宮城県公立小学校教諭。1985年宮城県生まれ。「縁太(えんた)会」を主宰する。『教室ギア55』(東洋館出版社)、『日常アレンジ大全』(明治図書)など、著書多数。

目次

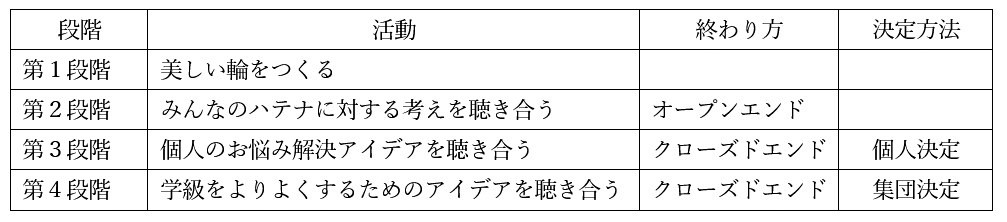

『サークルタイム』第1段階~第4段階とは?

「話合い」=「聴き合い」です。「聴き合う」豊かな体験の積み重ねが、話合い活動のできる課題解決集団を育むのです。

全員で「輪」になって「聴き合う」時間を『サークルタイム』と呼んでいます。

今回は、『サークルタイム』を円滑に導入するための第1段階~第2段階の活動を紹介します。

※第3段階は次回の第6回、第4段階は第7回で紹介します。

第1段階 美しい輪をつくる

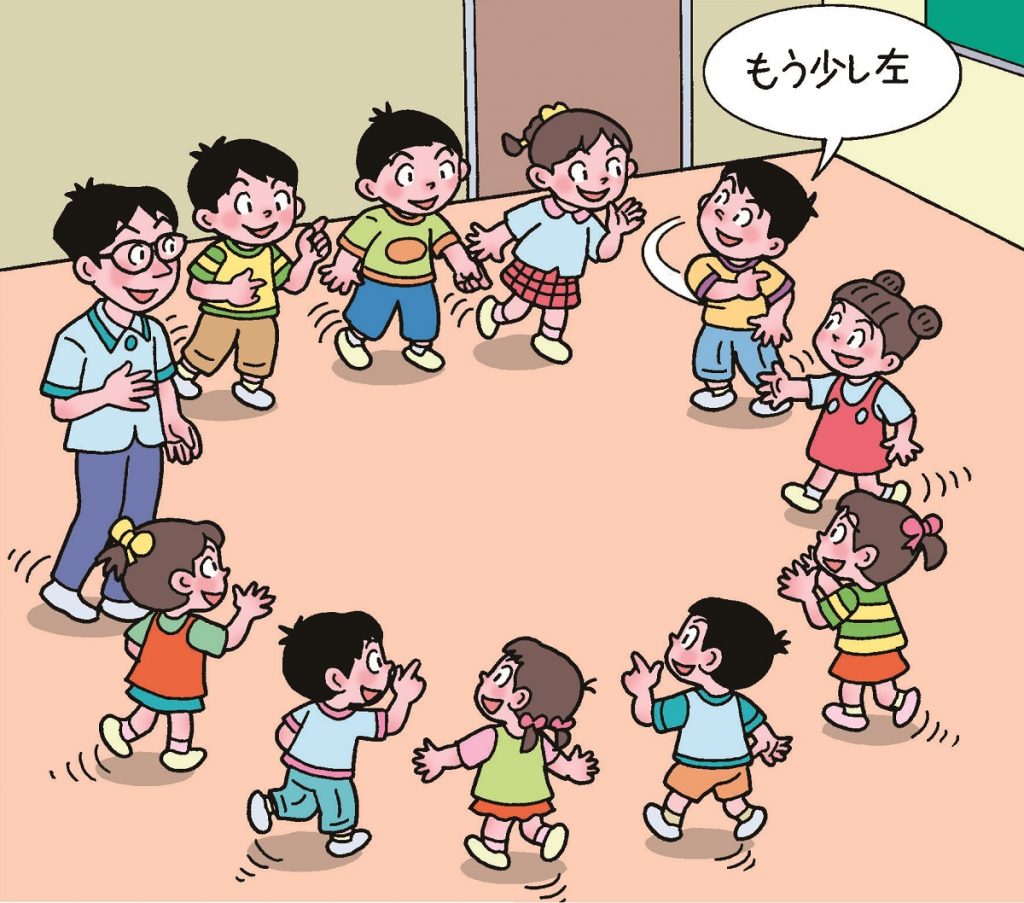

美しい輪をつくることは、クラスの人数にもよりますが、簡単そうで、実はとても難しい活動です。人間関係や学級集団としての育ちが、とてもよく見える活動でもあります。

はじめは、机と椅子を教室の後ろに下げたり、広いスペースに移動したりして、椅子を使わないで輪をつくってみましょう。「大きな輪をつくってから全員で中心に集まってくるようにする」のが美しい輪をつくるコツ(椅子の有無に関わらず)です。

クラス全員の顔が見える美しい輪をつくることが、これからの授業の中でたくさんあります。「おすし」の約束で輪になります。“お”は「思いやりをもって」、“す”は「すばやく」、“し”は「静かに」です。それでは、はじめましょう

「輪」になると全員が中心から等しい距離となります。「全員が対等な立場にあること」を象徴したものが「輪」です。「対話」は「対等」であることを認め合う者の間でないと成り立ちません。全員が「対等」であることは、授業のみならず、社会でも大切にしていきたい不偏の価値です。