小2国語「あったらいいな、こんなもの」指導アイデア

教材名:「あったらいいな、こんなもの」(光村図書 二年上)

指導事項:〔知識及び技能〕(1)キ 〔思考力、判断力、表現力〕A(1)エ

言語活動:ア

執筆/福岡県公立小学校教諭・髙口和樹

編集委員/文部科学省教科調査官・大塚健太郎、福岡県公立小学校校長・内川龍生

目次

単元で付けたい資質・能力

①身に付けたい資質・能力

話し手が知らせたいことや自分が聞きたいことを落とさないように集中して聞き、話の内容を捉えて感想をもつ力を育成します。

②言語活動とその特徴

本単元では、「あったらいいなと思うものを絵に描いて、友達と質問をし合うことにより自分の考えを詳しくします。そして友達と発表し合い、感想を伝え合う」という言語活動を位置付けます。

ここではまず、相手の話を聞いて、質問をするという言語活動があります。この活動を通して、子供は二つの聞き方を学びます。

一つ目は、話し手が自分に知らせたいことは何かを考えながら聞くことです。そのためには、事柄の順序を意識しながら、話の内容を把握することが大切になります。

二つ目は、自分にとって大事なことや知りたいことを落とさずに聞くことです。そのためには、自分の聞きたいことを明確にして話を聞くことが大切になります。

次に、友達に自分の考えたものを発表し、感想を伝え合う言語活動があります。この活動を行うため、話の内容に対して、自分が興味をもったところや感心したところなどを伝え合うことから始め、できれば自分の体験と結びつけるなどして感想が言えるようになるとよいでしょう。

単元の展開(8時間扱い)

主な学習活動

第一次(1時)

①教科書の挿絵を見てできることやどんなときに使うのかを考え、あったらよいものについて想像をふくらませ、「あったらいいな、こんなものはっぴょう会をひらこう」を設定して学習計画を立てる。

【学習課題】「あったらいいな、こんなものはっぴょう会をひらこう」

第二次(2~7時)

②「あったらいいなと思うもの」を考えて絵に描く。

③質問のしかたを確かめ、発表のしかたも確かめる。

→アイデア1 対話的な学び

④二人ペアで「あったらいいなと思うわけ」「はたらき(できること)」「形や色、大きさ」などについて質問し合う。

→アイデア2 深い学び

⑤質問と答えの内容を全体で交流し、詳しく聞くために気を付けることを確認する。

→アイデア3 主体的な学び

⑥ペアを交代してもう一度質問する。

⑦4~5人のグループごとに発表会を開く。

第三次(8時)

⑧「話し手」「聞き手」のそれぞれについてふり返りをする。

アイデア1 質問のしかたや発表のしかたを確認するための、教科書動画の活用

本単元は話し手が発表しているときに質問や感想を伝える学習内容になっています。そこで質問事項を5つ(理由、働き、形、色、大きさ)示し、これらのほかにも質問があれば、聞くようにします。

そして実際にペアで質問をし合います。そのあと、教科書に載っているQRコードを読み取り、質問している動画を見せます。そこでは教科書に載っている質問以外の質問や聞き手の感想、話し手の意見を引き出すテクニックなどを見ることができます。

動画を見た後で、はじめに自分たちだけで行った質問や感想を改善するためにはどうすればよいかを二人で話し合います。このとき、質問や感想の言葉が変わったときには、なぜそのように変わったのかをペアの相手に伝えたり、わからなければ尋ねたりします。変わらない場合でも、なぜ変わらなかったのかを伝えます。

このような話合いが、自分の考えを広げ、深める「対話的な学び」につながります。

動画を見て、自分の質問や感想をこのように変えてみようとか、考えた人はいますか

動画では、友達の説明を聞いた後、感想を言って、質問をしていたのがとてもよかったので、自分もそうしようと思いました

発表している人は悩んでいることがあったら友達に聞いていたから、私も決まっていないことがあったら聞いてみよう

アイデア2 学びの深化を実感させるふり返りの工夫

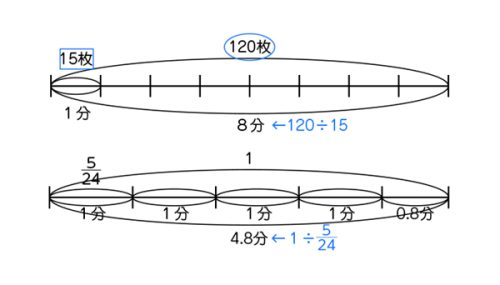

本単元では、あったらよいと思うものについて交流する機会が多く設定されています。1回目は、質問や発表のしかたを確かめた後に交流するとき、2回目は、1回目の交流をふり返り、話し手と聞き手が気を付けることを学習した後に交流するとき、最後に発表会を開いたときと3回あります。

イラスト/川野郁代 横井智美

『教育技術 小一小二』2021年6/7月号より