小3社会「世田谷区の様子のうつりかわり」指導アイデア

執筆/東京都公立小学校主任教諭・吉岡泰志

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、東京都教育庁指導部主任指導主事・秋田博昭

目次

目標

世田谷区の様子の移り変わりについて、交通や公共施設、土地利用や人口、生活の道具などの時期による違いに着目して、聞き取り調査をしたり地図などの資料で調べたりすることを通して、区や人々の生活の様子は、時間の経過に伴い、移り変わってきたことを理解できるようにするとともに、学習したことを基に区の発展について考えようとする態度を養う。

学習の流れ(12時間扱い)

問題をつくる(2時間)

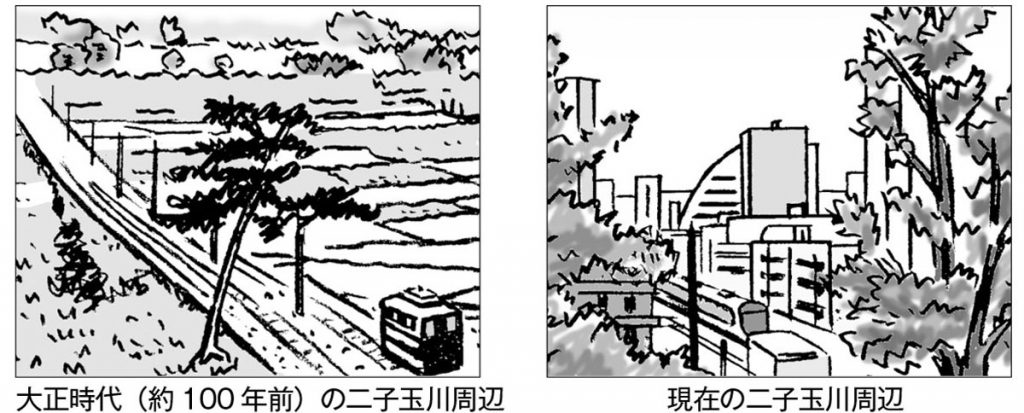

○ 大正時代と現在の世田谷区の様子を写真資料で比べて、気付いたことについて交流し、学習問題を設定する。

<学習問題>

世田谷区の様子は、どのようにうつりかわってきたのだろう。

○ 大正時代の様子(交通、土地利用、公共施設など)を調べ、学習計画を立てる。

追究する(6時間)

○ 交通の様子の移り変わりについて調べる。(2時間)

○ 土地の使われ方の移り変わりについて調べる。(2時間)

○ 生活の道具の移り変わりについて調べる。

○ 公共施設(小学校)の様子の移り変わりについて調べる。

まとめる(2時間)

○ 調べて分かったことを年表に整理する。

○ 学習問題について自分の考えをまとめる。

※「学校の授業以外の場での学習が可能と考えられる学習活動」として設定することも可能です。

いかす(2時間)

○ 学習したことを基に、区民の一人として、これからの世田谷区の発展について考え、発表し合う。

導入の工夫

一学期に学習した「身近な地域や世田谷区の様子」において使用した資料のなかから、鉄道(交通)や土地利用の情報を含んだ写真を選び、大正時代の写真と比較できるようにすることで、既習事項を生かしながら世田谷区の様子の移り変わりに関心をもち、主体的に追究できるようにする。

第1時

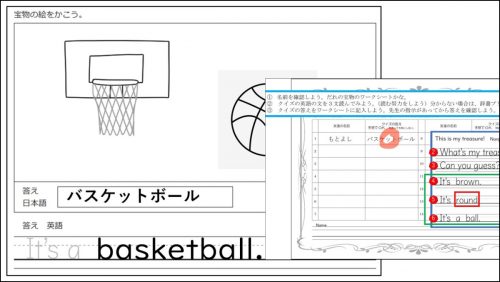

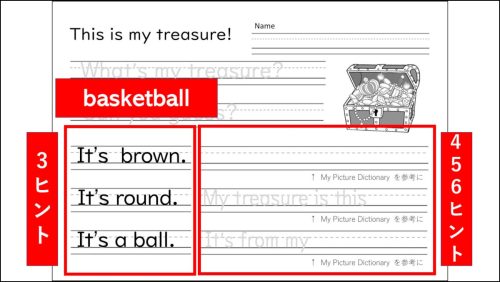

これらは、今と昔の二子玉川の様子を撮影した写真です。2枚の写真を比べて、二子玉川の様子について気が付いたことを話し合ってみましょう。

建物の数が少ないので、住んでいる人も今より多くはなさそうです。どのようにして、現在の世田谷区のようになっていったのだろう。

今と同じような場所に、大正時代も電車が走っています。世田谷区には、100年前から電車が走っていたのかな。でも、昔は車両が1両なんですね。

今はビルなどがあるけれど、大正時代の線路の周りには、畑や田んぼばかりが見えます。いつ頃から様子が変わったのかな。

問題をつくる(1・2/ 12時)

イラスト/横井智美、佐藤雅枝

『教育技術 小三小四』2021年1月号より