小5国語「固有種が教えてくれること」指導アイデア

教材名:「固有種が教えてくれること」光村図書

指導事項:〔知識及び技能〕(2)イ 〔思考力、判断力、表現力等〕C(1)ウ

言語活動:ア

執筆/東京都公立小学校教諭・松清のぞみ

編集委員/前・文部科学省初等中等教育局教科調査官・菊池英慈、東京都公立小学校校長・加賀田真理

目次

単元で付けたい資質・能力

①身に付けたい資質・能力

文章と図表との対応を読んだり、それらの資料の効果を考えたりすることを通して、自分の表現に生かすという目的に応じて、必要な情報を見付けたり、筆者の論の進め方を捉えたりする力を育むことを目指します。

②言語活動とその特徴

本単元では、説明的な文章を読み、論の進め方や図表の効果について分かったことや考えたことを話し合ったり、文章にまとめたりする言語活動を位置付けます。

ここでの気付きを、複合的に扱われている次単元「グラフや表を用いて書こう」において生かせるよう、「自分の表現に生かす」という読みの目的を明確にし、読む中での気付きを活用可能な形で自覚化させることが、深い学びへつなげる鍵となります。

「固有種」が、豊かで多様な日本の自然環境の素晴らしさを伝えてくれる存在であることが分かる教材文を、一度新鮮な驚きをもって読んだ後、読み手に驚きや発見をもたらしたり、読み手を納得させたりする書き方について分析的に読んでいきます。

具体的には、情報と情報との関係から、その背景にある書き手の述べたいことに気付き、読み手としてその効果を考えることで、自らの考えを書く際にもそうした工夫を生かそうとする主体的な読み手を育てます。

単元の展開(5時間扱い)

主な学習活動

第一次(1時)

①資料を活用した文章を読む学習の見通しと問いをもち、単元を設定する。

→アイデア1

【学習課題】資料を用いた文章の効果を考えよう

第二次(2~4時)

②文章の構成を押さえて論の進め方を確認し、内容の大体を捉える。

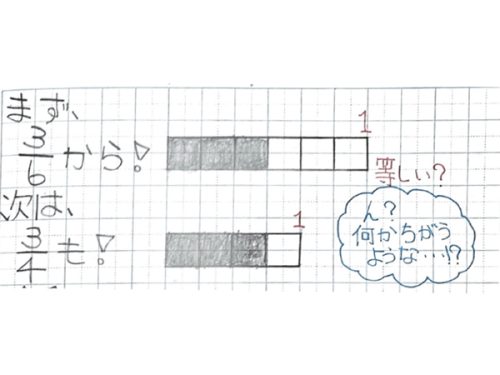

③文章と資料を結び付けたり、その効果を考えたりして、論の進め方を捉える。

④筆者の考えについての自分の考えをまとめ、話し合う。

→アイデア2

第一次~第二次

【読書活動】さまざまな資料が載っている本、自然環境や生物多様性についての本『ざんねんないきもの事典』 など

第三次(5時)

⑤資料を用いることの効果や構成の工夫について、教材文や自分の選んだ他の説明文等の資料を基に自分の考えをまとめ、話し合う。

→アイデア3

アイデア1 問いを追究する単元の設定

単元の導入では、まず、教材文で扱われている「アマミノクロウサギ」の写真とニホンカモシカの捕獲数のグラフを示し、資料から分かることや感想を自由に表現させます。

また、学習内容についての見通しをもたせるために、図表などの資料を使った文章を読んだり書いたりした経験を振り返り、その上で本教材を読んだ初発の感想から「問い」を立て、単元を設定します。

▼単元を設定するまでの過程

『教育技術 小五小六』2020年11月号より

あわせて読みたい関連記事

・小5国語「固有種が教えてくれること」指導アイデア

・小5国語「固有種が教えてくれること」京女式板書の技術