教師の働き方改革と子供の学習改善につながる”これからの学習評価”とは

- 特集

- 評価と見とり方特集

平成31年3月29日に文部科学省から、これからの評価に対する考え方を示した通知が出されました(小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について〔通知〕)。ここでは、一人ひとりの学びに着目した評価の方法について考えていきます。

執筆/福岡県公立小学校教諭・伊澤直美

目次

学習評価の基本的な考え方

カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価

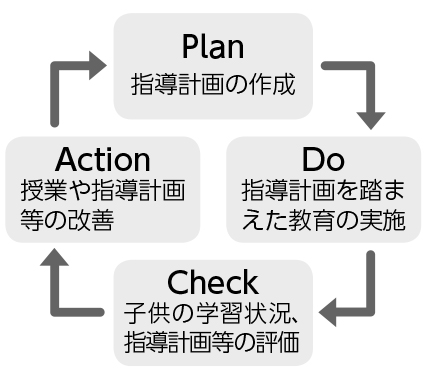

「カリキュラム・マネジメント」は、いくつかの教科等を組み合わせたり、人材を活用したりして、各学校の教育目標を具体化するものです。その評価は、子供たちの学習状況からも判断することになるので、子供たちに育成する資質・能力を明確にする必要があります。

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善と評価

「主体的・対話的で深い学び」は、学習指導要領で求められる授業の観点です。この視点からの評価をいっそう重視することが大切です。そのために、授業の中で子供の学びを振り返り、学習や指導の改善に生かしていくというサイクルが大切になってきます。

これまでの評価に見られた課題

次のような課題で、当てはまるものはありませんか。

- 学期末や学年末の結果だけで評価することが多く、評価が子供たちの学習改善につながっていない。

- 関心・意欲・態度の評価が、挙手の回数や毎時間ノートをとっているかなど、その子の性格や行動面が表出された場面で行うものという誤解がまだある。

- 教師によって評価の方針が異なっているので、学習改善につながりにくい。

- 評価のための記録に労力が割かれ、指導に注力できない。

働き方改革の課題から見た学習評価の改善

- 児童生徒の学習改善につながるようにする。

- 教師の指導改善につながるようにする。

- これまで行われてきたことでも、必要性や妥当性がなければ積極的に見直す。