小4算数「角の大きさ」指導アイデア

執筆/新潟県公立小学校教諭・清野佳子

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、新潟県公立小学校校長・遠藤昇

目次

本時のねらい

本時1/7時

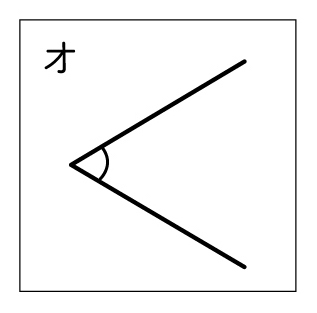

ほかの量と同じように、角の大きさを比べるときも単位とする大きさを決めて、そのいくつ分で表せばよいと考えている。

評価規準

三角定規の角の大きさを基に、示された角の大きさをいくつ分で表すことを考えることができる。(数学的な考え方)

問題

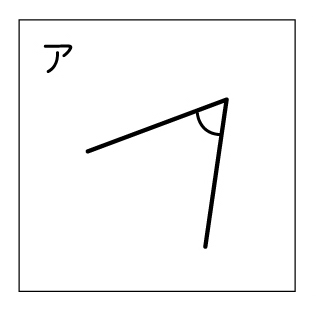

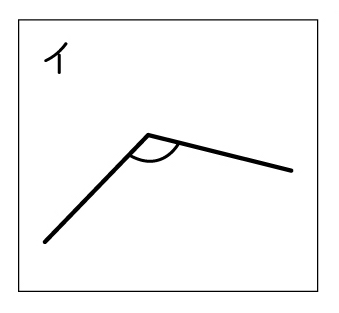

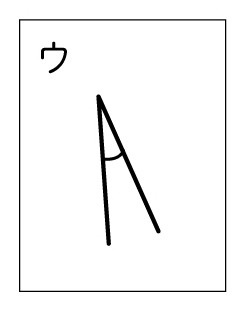

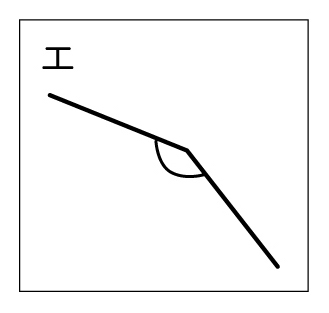

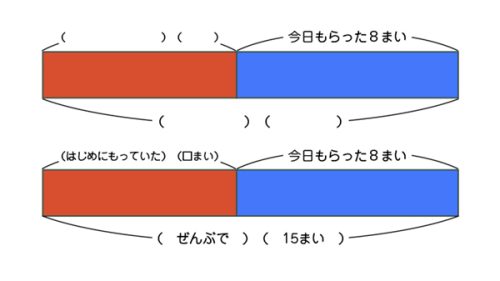

体操をしている5人を上から見ました。足を大きく開いている順に並べましょう。

角の大きさと辺の長さを混同する子供がいます。そこで、辺が開くイメージをもちやすく、複数の辺の長さになる問題場面を提示しましょう。ここでは子供の生活経験に基づき、体育で開脚して体操をしている場面を提示します。

どんな順になりそうですか。

エが一番大きくて、ウが一番小さいと思う。

イはエより小さそうだけど、はっきりしない。

アとオはどちらが大きいか全然分からない。

学習のねらい

どのように調べると大きさが分かるかな。

見通し

頂点の部分。とんがり具合を調べれば分かる。

辺の端。端と端の離れ具合を調べれば分かる。

自力解決の様子

A つまずいている子

辺の端から端までの長さを測って比べてみよう。

・角の大きさと辺の長さを混同し、辺の長さが長いと角の大きさが大きいと考えている。

B 素朴に解いている子

紙に写し取って、重ねて比べてみよう。

・重ねてはみ出たほうが大きい、はみ出ないほうが小さいと考えている。

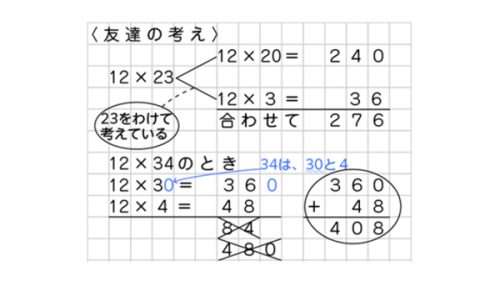

C ねらい通り解いている子

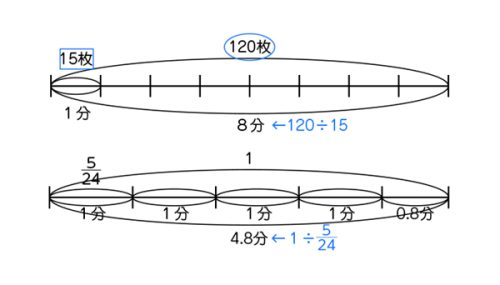

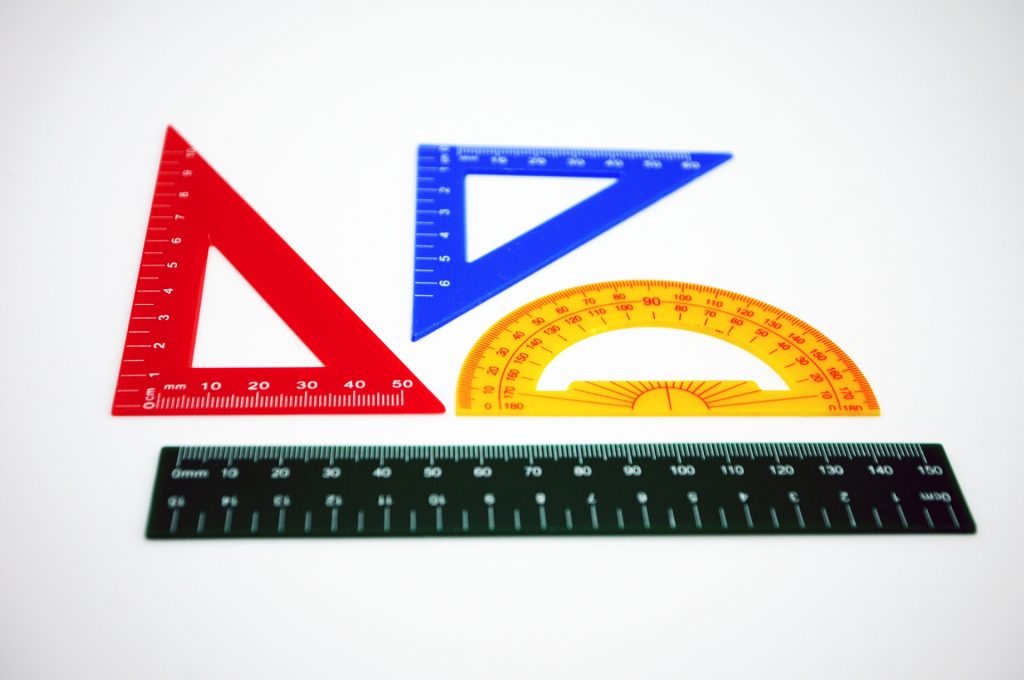

三角定規の角をあてて、いくつ分になるかで比べてみよう。

・任意の単位を決めて、角の大きさを数で表そうと考えている。

学び合いの計画

イラスト/横井智美

『教育技術 小三小四』2020年6月号より