小6国語「サボテンの花」「生きる」指導アイデア

教材名:「サボテンの花」「生きる」 東京書籍

指導事項:【知・技】(1)ク・ケ

【思・判・表】C読むこと(1)エ・オ

言語活動:イ

執筆/京都府公立小学校教諭・本城脩平

編集委員/文部科学省教科調査官・菊池英慈、前京都府公立小学校校長・藤本鈴香

目次

単元で付けたい資質・能力

①身に付けたい資質・能力

本単元では、文学的な文章や詩を読んで自分の感じたことや考えたことをまとめる力、その感じたことや考えたことを音声言語として表現する力を育てていきます。

自分の感じたことや考えたことをまとめるためには、作品を読み深め、心に響いたところやその理由、根拠となる叙述を明確にすることが必要となります。

また、自分の感じたことや考えたことを明確にする過程で、そのことを伝えるためには、どのように表現すればよいのかを検討することが必要となります。

②言語活動とその特徴

本単元で取り組む言語活動として朗読を位置付けます。朗読とは、「自分の思ったことや考えたことを踏まえ、聞き手に伝えようと表現性を高めて、文章を声に出して読むこと(『学習指導要領解説 国語編』)」です。

朗読を単元のゴールとすることで、文章の全体像を具体的に想像したり、表現の効果を考えたりし、作品に対する自分の考えをまとめる力、それを音声言語で表現する力を育成することにつなげます。

単元の展開(4時間扱い)

主な学習活動

第一次(1時)

①二つの朗読のモデルを比べ、学習課題を設定し、学習の見通しをもち、学習計画を立てる。

→アイデア1

【学習課題】「物語や詩を、朗読で表現しよう」

第二次(2・3時)

②朗読で表現するために、「サボテンの花」や「生きる」を読み、心に響いたところとその理由、根拠となる言葉や文を見つけ、自分の考えをもつ。

③朗読で表現するために、「サボテンの花」や「生きる」を読み、心に響いたところとその理由、根拠となる言葉や文について交流し、聞き手に伝わるような自分なりの朗読をつくる。

→アイデア2

第三次(4時)

④朗読する作品を選び、作品に対する自分の考えをまとめ、朗読で表現する。作品を読み、自分が感じたことや考えたことをどのように表現できたか、学習を振り返る。

→アイデア3

アイデア1 二つの朗読のモデルを比較し、朗読について捉えよう

二つの朗読のモデルを比較することで、朗読は自分なりの解釈をもとに音読をすることであり、読み手によって違いがあることを捉えられるようにします。

▼(例))「大造じいさんとガン」の朗読を比べて…

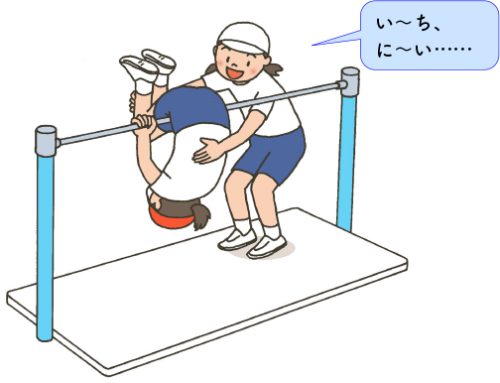

イラスト/斉木のりこ 横井智美

『教育技術 小五小六』2020年4/5月号より