小5社会「わたしたちの生活と森林」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・鈴木祐介

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

目次

目標

我が国の国土の環境と国民生活の関連について、森林資源の分布や働きなどに着目して調べ、森林資源が果たす役割を考え表現することを通して、森林はその育成や保護に従事している人々の様々な工夫や努力により、国土の保全など重要な役割を果たしていることを理解できるようにするとともに、国土の環境保全について自分たちができることを考えようとする態度を養う。

学習の流れ(8時間扱い)

問題をつくる(2時間)

〇 木製製品について話し合う。

〇 グラフから学習問題をつくり、予想する。

〈学習問題〉

日本の森林は、誰がどのようにして守っているのだろう。

追究する(4時間)

○ 天然林と人工林の違いについて調べる。

○ 天然林と森林の働きについて調べる。

○ 人工林と林業家の仕事について調べる。

〇 様々なボランティアについて調べる。

まとめる(1時間)・ 生かす(1時間)

〇 林業や森林を守る活動に携わる人々の工夫や努力についてまとめる。

○ 森林環境譲与税の使い道について自分の考えをまとめる。

導入の工夫

地域の銘木や身近にある木材に触れ、質感や香りなどの違いに気付くようにします。

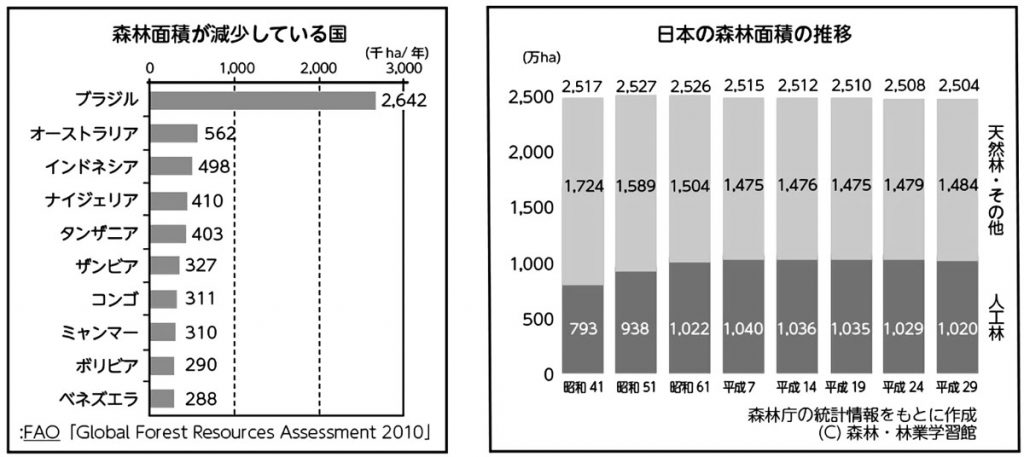

また、世界と日本では、森林面積の推移の仕方が異なることに触れ、日本の森林は誰かに守られているということに気付くようにします。

問題をつくる(1・2/8時間)

世界や日本の森林に関するグラフから、日本の林業に関する疑問を出し合います。

1時間目

身の回りにある木製製品について話し合う。また、実際に木材に触れ、感想を伝え合う。

2時間目

世界や日本の森林に関するグラフから学習問題をつくり、予想をする。

前回の授業で、身の回りには木でできたものがたくさんあることがわかりましたね。

では、日本には木がたくさんあるということですか?地図帳で調べてみましょう。

地図帳を見ると、国土の半分以上が山地になっています。

日本は、森林がたくさんある国なんだね。

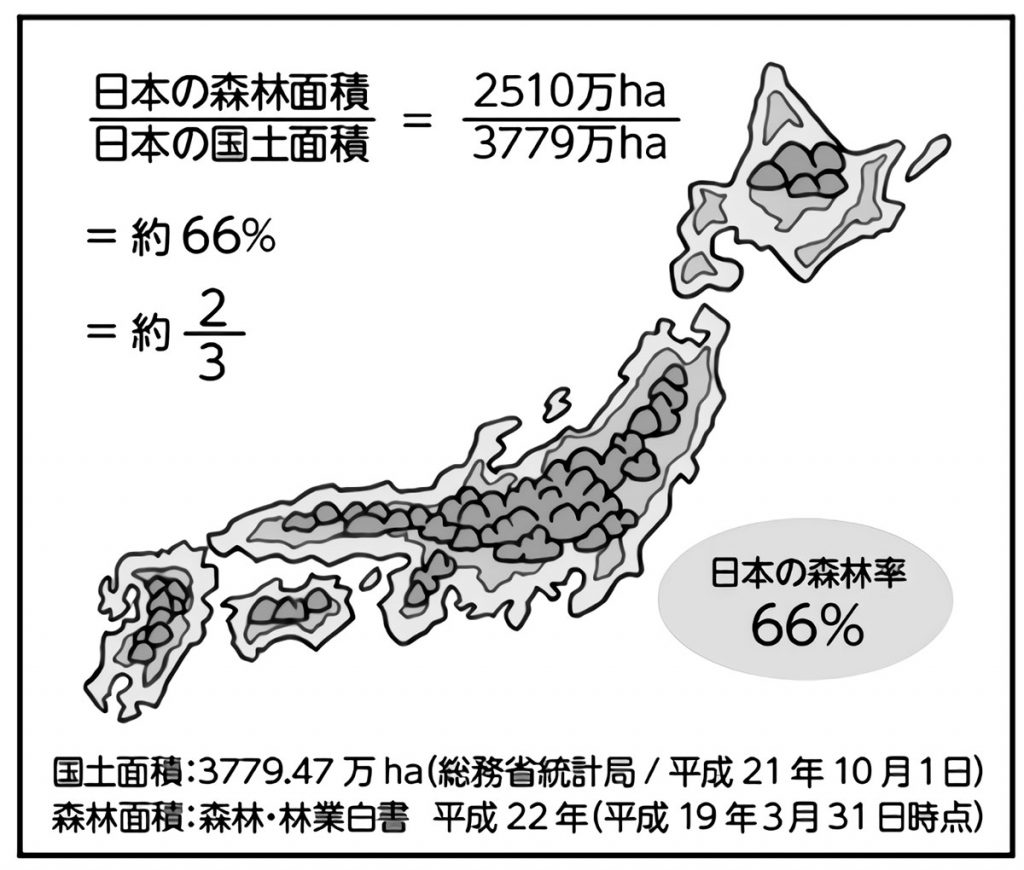

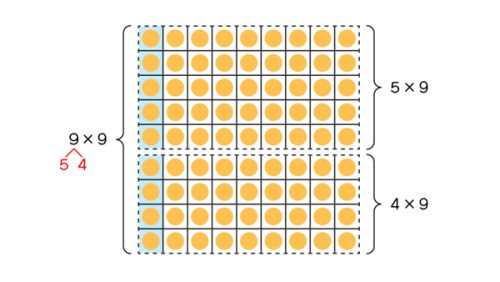

そうですね。さらに、下の資料を見ると、日本の国土の3分の2が森林であるということがわかりますね。

ところで、最近は「環境問題」という言葉をよく聞きますが、世界の森林は減っていると思いますか。

減っていると思います。

地球温暖化ということも、よく話題になります。

森林が伐採されて、地球温暖化につながっているんだよね。

そうですね。2000年から2010年には、1分間に東京ドーム2個分の森林がなくなっているそうです。では、日本の森林は減っていると思いますか。

世界と同じように、減っているんじゃないかな。

実は、減っていないんです。150年前と面積は変わっていません。

イラスト/横井智美、栗原清

『教育技術 小五小六』2020年2月号より